廣義知識學習階段論視角下的高中物理教材評析

——以粵教版必修一“彈力”主題為例

莊蘇維 許桂清

(華南師范大學物理與電信工程學院 廣東 廣州 510006)

《普通高中物理課程標準(2017年版)》(以下簡稱《新課標》)提出了與過去有所不同的課程目標、課程內容、課程評價等.在此背景下,為達到《新課標》提出的要求,教師要重視課堂的設計、組織與實施,而對教材進行分析會直接影響課堂呈現效果,因此,掌握教材分析的方法顯得更加重要.通過查閱發現教師在分析教材時存在分析方法單一、缺乏理論指導等[1].本文從廣義知識階段論出發評析教材,以期為教師分析教材提供新的視角,設計更符合學生認知規律的物理課堂.

1 廣義知識學習階段論概述

皮連生結合多種學習理論提出了廣義知識理論,其中包含廣義知識學習階段論.學習階段論指出廣義知識的學習需要經過3個階段,如圖1所示.

圖1 廣義知識學習階段模型

第一階段的前三步由信息加工理論中的相關成分解釋,第四步是新知識與原有知識發生作用,新知識獲得意義的過程,可以用奧蘇泊爾的同化論解釋.這時的新知識都是以“命題網格”的方式呈現,均為陳述性知識.第二階段可以用產生式理論跟認知策略學習理論解釋.一部分知識通過復習得到鞏固,另一部分知識通過在不同的情境中練習和運用,轉變為指導人們做事的規則,這時陳述性命題知識轉化為以產生式表征的程序性知識.第三階段中不同的知識被用來解決不同的問題.程序性知識中一部分被提取出來對外解決“怎么辦”的問題,屬于智慧技能,另一部分用于對內調控,屬于認知策略.從知識形態看學習過程,不同知識的學習均需要經過3個階段(見圖2).

圖2 廣義知識分類的學習階段模型

2 基于廣義知識學習階段論的教材評析實例

認知心理學將知識分為陳述性知識和程序性知識,廣義知識學習階段論很好地解釋了這兩類知識的學習過程.教材內容是否符合這一理論,如果不符合,教師在使用教材中應該做出怎樣的調整.下面以粵教版必修一第三章為例對教材進行評析.

2.1 對“相互作用”一章的整體分析

由圖2可知程序性知識的習得需要先經過陳述性知識,第三章“相互作用”共分為6節(見圖3),前3節為陳述性知識,后3節為程序性知識,從陳述性知識邁向程序性知識,符合學生知識學習過程.將第4節與第5節合為一節“力的合成與分解”,再列出每一節的小標題(見圖4),發現每一節都以“XX的應用”結束.知識的應用屬于程序性知識,因此,每一節也符合從陳述性知識轉向程序性知識.

圖3 第三章目錄

圖4 第三章每節小標題

2.2 以“彈力”一節為例的詳細分析

2.2.1 知識習得階段

新知識的習得階段共有4步,分別是注意與預期、激活原有知識、選擇性知覺以及新知識進入命題網絡,下面展開每一步對教材分析.

(1)注意與預期

在此階段中,引起學生注意是前提.加涅認為,學習過程始于注意與預期,如果沒有學生的注意,那學習就不會發生.引起注意的方法多樣,教材中有的從學生日常生活或親身經歷出發引入學習內容,有的用跟學習內容相關的圖片、詩詞、故事作為導入引起學生注意.“彈力”一節中就在節引言“拉弓射箭、蹦極、跳水這些項目都利用了物體的彈性”與胡克定律這一小節開頭“東漢時期學者鄭玄所寫的《考工記》注解”兩次引起學生興趣.

預期指學習目標,任何學習活動都是指向一定目標的活動,它會影響學習者的努力程度和注意力集中水平[2].教材往往在每章、每節、每個小節的引言部分告知學生學習目標.“彈力”中一共出現3次預期,第一次是指出本節就是研究與彈性相關的問題,第二次是在認識彈力這一小節中用疑問的方式告知下面學習如何確定彈力的作用點和方向,第三次則是在胡克定律實驗的開頭明確實驗目的是研究彈簧彈力的大小與伸長量之間的關系.

(2)激活原有知識

奧蘇伯爾曾說過:“假如讓我把全部教育心理學僅僅歸納為一條原理的話,那么我將一言蔽之:影響學習唯一重要的因素就是學生已知道了什么,要探明這一點,并應據此進行教學.”由此可見他對原有知識的重視.事實上無論學習哪種知識技能,都是以已經習得的知識技能為基礎的.教材從學生已有生活經驗與知識出發,抓住新舊知識間的聯系點,為新知識提供認知固定點.“彈力”中有3處可以歸為激活原有知識部分,分別是觀察與思考欄目、認識彈力這一小節的前3段以及胡克定律實驗的問題思考.

(3)選擇性知覺

選擇性知覺指學生有選擇地接受新知識,而知識的習得階段目的就是使新知識能被學生有選擇地感知,因此,這一步對于學生學習而言是很重要的.呈現新知識的方式是多樣的:概念直接用文字表述,規律可以用文字加公式表述,選擇圖片、表格的方式展現抽象的知識.根據知識的類型與特點選擇合適的呈現方式,可以幫助學生接受新知識.“彈力”共有4個新知識:形變、彈力、放大法與胡克定律.形變以文字加圖片的方式呈現,彈力與放大法是直接用文字表達,而胡克定律選擇學生實驗加文字表述的方式呈現.

(4)新知識進入原有命題網絡

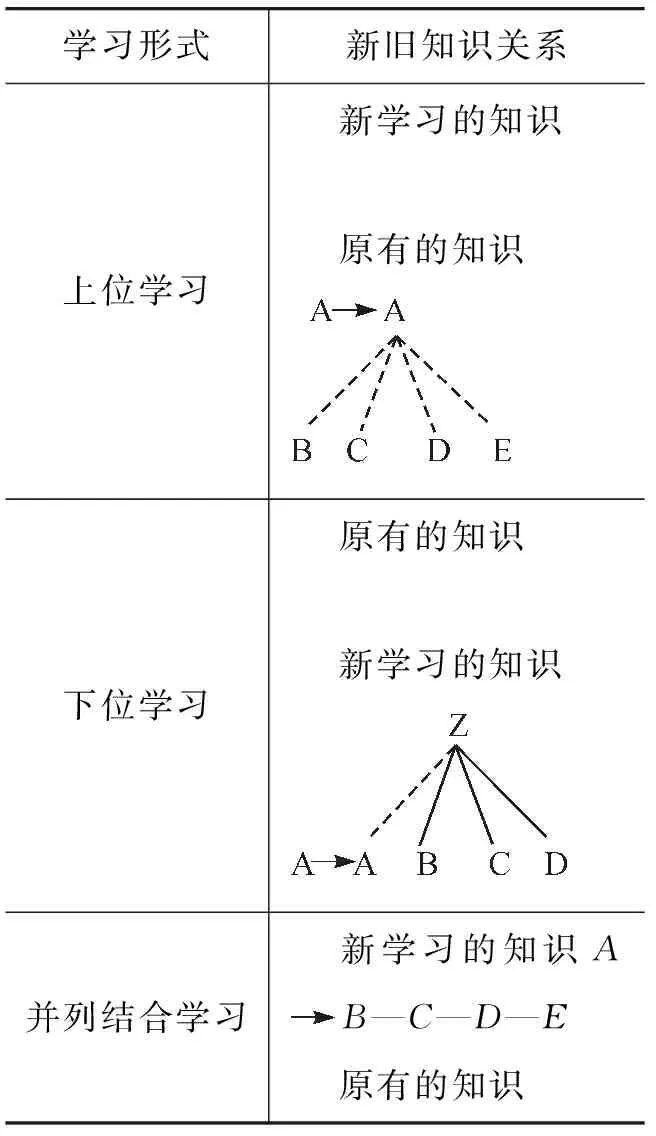

這一步實際上是被學生感知的新知識與學生認知結構中的相關知識發生相互作用,新知識獲得心理意義的過程.同化論依據新舊知識間的關系,把新知識進入原有命題網絡的方式分為3種:上位學習、下位學習以及并列結合學習(見表1).因為是學生內部的心理活動,所以教材中這一步的內容較少.經過分析,“彈力”中“通常人們所說的拉力、壓力、推力、支持力都屬于彈力”與“生活中常說有的彈簧硬,有的彈簧軟,指的就是它們的勁度系數不同”兩句屬于這一步,并且都屬于上位學習.

表1 新舊知識的3種同化形式

2.2.2 知識的鞏固和轉化階段

新知識以命題網格的表征方式進入原有命題網絡,此時新知識還沒發生分化,都屬于陳述性知識.當進入第二階段時,一部分知識得到鞏固,仍然是陳述性知識,另一部分知識經過變式練習轉化為程序性知識.下面分別根據陳述性知識與程序性知識學習的第二階段對教材進行分析.

(1)陳述性知識的鞏固階段

陳述性知識在這一階段通過適當的復習得到鞏固,同時原有命題得到改組或重建.認知心理學認為陳述性知識的復習往往運用復述、精加工和組織3個策略.復述策略是指為了保持對知識的記憶而對知識進行多次重復的學習策略.精加工策略是通過對新知識增加信息,尋求新舊知識之間的聯系,以加深對新知識理解的策略.組織策略是把分散孤立的知識集合成一個整體并表示出它們之間關系的方法.對簡單的陳述性知識往往采用復述策略,對復雜的陳述性知識則采用精加工與組織策略.由于教材篇幅有限,一般只對復雜的知識進行及時鞏固,比如“彈力”一節中就是通過舉例子的精加工策略對彈力的作用點與方向這一知識點進行復習.

(2)程序性知識的轉化階段

在此階段,以命題表征的知識向以產生式表征的程序性知識轉化,而轉化的關鍵條件是變式練習,即在其他有效學習條件不變的情況下,概念和規則例證的變化[2].因此,為了使學生能夠調動陳述性知識分析物理問題并解釋物理現象,形成程序性知識,就需要轉換物理情境進行變式練習[3].而在教材中往往通過圖形變式與文字變式體現情境轉換.“彈力”一節對放大法和彈力這兩個新知識進行了轉化.教材以形變光線和液柱高度變化放大的兩張圖片向學生展示放大法的使用,又通過文字舉出彈力作用在4個方面的例子.

2.2.3 知識的遷移和應用階段

在此階段程序性知識又分為智慧技能與認知策略,因此在第三階段有陳述性知識、智慧技能、認知策略3類知識,不同的知識用來解決不同的問題.其中陳述性知識用來解決“是什么”的問題,其輸入與輸出是相同的;智慧技能用于對外解決“怎么辦”的問題,由于它是從陳述性知識轉化而來,因此輸入與輸出是不同的;認知策略用于對內調控提高學習效率,如精加工策略、組織策略等.“彈力”的“實踐與拓展”與“練習”欄目均是這一階段的內容.

2.3 基于分析的新粵教版教材“彈力”一節評價

(1)本節編排合理,符合學生學習知識的規律.心理學研究表明,程序性知識的習得以陳述性知識為基礎,而本節結構為“形變—認識彈力—胡克定律—彈力的應用”,從小節標題上看前面3點為陳述性知識,第4點則是從彈力以及胡克定律兩個陳述性知識分化出的程序性知識.

(2)本節內容邏輯清晰,基本遵循廣義知識階段論.比如本節中出現兩次“注意”,通過咨詢一線教師了解到本節新課教學需要2個課時,因此,教材保證了兩次課都能以吸引學生注意開始.又如在本節探究實驗中“明確實驗目的—思考問題—動手操作—得出結論”的流程,其實就是新知識習得的完整過程.

(3)本節重難點明確,難點所占篇幅多.本節難點為彈力方向的判斷以及胡克定律,依據廣義知識學習階段論對本節的分析也有所體現.教材正文往往只包括陳述性知識學習的第一階段與程序性知識學習的第一、二階段,但本節中彈力作用點與方向這一知識達到了第二階段“鞏固”,說明教材編排做到了將知識難度作為依據,使學生在面對較難的知識時能夠及時復習鞏固.

(4)本節引入的生活實例均為運動項目,缺乏多樣性.為了吸引學生注意,本節舉了拉弓射箭、蹦極、跳水3個生活實例.它們都是人們喜聞樂見的運動項目,但無論是對處在經濟發達地區還是落后地區的學生來說,這都不會是他們日常生活中的一部分.在選用生活實例編入教材時,不止要考慮它對學生視野開拓的作用,更要考慮是否貼近學生日常生活.

3 基于評析的教學建議

(1)在注意環節,組合舉例引入新知,引起學生注意興趣.新課導入可以借助信息技術或物理實驗,也能依托生活素材展開.而選擇生活素材作為導入時,可以采用生活類與拓展類組合,保證素材的全面.比如在引入形變時,可以用大部分學生有經歷過的橡皮泥形變和全民關注的奧運會跳水項目作為實例,既貼近生活,又能開闊學生視野.

(2)在預期環節,關注學生學習狀態,促使學生形成“預期”.成年人注意力高度集中的時長在20 min左右,而學校中一節課往往是40 min,因此,學生的注意力難免會有開小差的時候.當發現學生注意力不集中時,教師應當通過告知學習內容使其產生學習目標,將精力集中回課堂.

(3)在新知識進入原有命題網絡環節,把握學生知識基礎,幫助學生獲得新知.新知識進入原有命題網絡的方式多樣,這是因為新舊知識間的關系是多樣的.大部分學生不能自己獨立構建知識間關系,這就需要教師了解學生的知識基礎與建構能力,闡明那些學生自己想不到的新舊知識關系,以幫助學生獲得新知識.