地震災害下-電 氣綜合能源系統的韌性評估

尹昊冉,崇振霄,郝金慧,趙 宇,楊麗君

(1.國網安徽省電力有限公司歙縣供電公司,安徽 黃山 245200;2.河北省電力電子節能與傳動控制重點實驗室(燕山大學),河北 秦皇島 066004;3.中核四〇四有限公司,甘肅 蘭州 732850)

0 引言

近年來頻繁發生的海嘯、地震、風暴、臺風等極端災害引發了許多大規模的能源供應事故,造成巨大的經濟損失和社會影響[1]。在各種極端災害中,因為海嘯和地震具有難以預測且發生快速的特點[2],導致系統供能設備出現難以估計的破壞。與極端災害密切相關的一個重要評估概念是韌性(Resilience),用以表達系統在極端災害事件中所承受的壓力和恢復到原有狀態的能力[3]。

當前,人們對傳統電力系統韌性已有了較深入的研究,在韌性評估指標研究方面:文獻[4]從物理、網絡、人文的角度建立了城市電力系統恢復力的多準則評估框架,確定了15個評價指標;文獻[5]指出關鍵部件識別是提高電網對災害恢復能力的重要問題,并提出一種面向恢復力的電力系統關鍵部件識別方法。在量化指標方面:文獻[6]利用臺風災害時配電網各時間階段數據,對臺風災害下配電網系統全過程的恢復供電能力進行評估。文獻[7]引入了韌性等級的概念根據連續攻擊下產生系統中斷所需的最小故障數來評估電力系統的恢復能力,并通過深度強化學習的方法來確定韌性等級;在綜合能源系統方面,文獻[8]通過區分地質災害和地表災害確定電-氣耦合系統組件的破損程度和運行狀態,利用馬爾可夫狀態轉移方程計算出韌性指標;文獻[9]從魯棒性、快速性、冗余性的角度求解并分析災后供能恢復能力,勘察系統的薄弱環節并提出改進方案。綜上所述,電-氣綜合能源系統韌性的定性定量分析及評價尚無一個確定的框架體系,確立合理有效的韌性評估指標以及有效的評估方法是迫切需要研究的課題。

本文對含配電網和區域天然氣系統的電-氣綜合能源系統在地震情形下的韌性評估方法展開研究。首先,建立地震典型場景,利用馬爾可夫狀態法建立電氣綜合能源系統在不同等級地震下的狀態轉移模型。其次,構建應對地震災害的電-氣綜合能源系統全時段多級韌性評估指標體系,給出地震災害下電-氣耦合系統的指標量化值。最后,采用基于博弈論的組合權重法確定系統各韌性指標的評估權重,并對不同地震災害程度下的電-氣綜合能源系統的韌性進行評估校驗,以由18節點天然氣系統改進的IEEE30節點配電系統為例進行仿真,驗證本評估方法的有效性。

1 地震災害場景模型建立

1.1 典型災害場景獲取

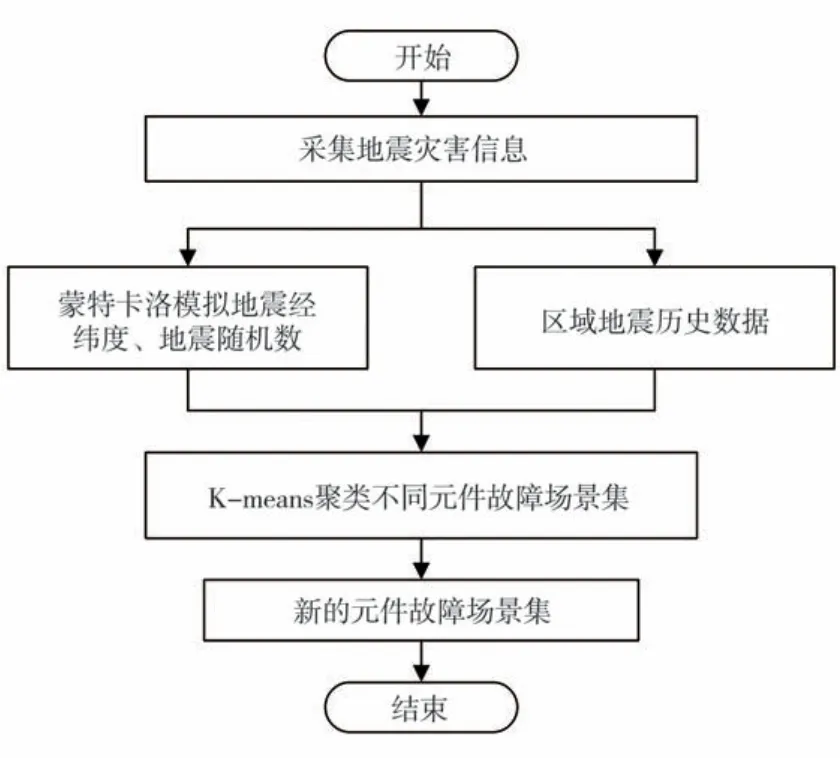

目前災害場景模擬的方法主要有基于災害模型[10]和災害數據模擬兩大類。本文考慮地震災害歷史數據不足,結合上述2種模擬方法開展地震災害模擬,以地震為例進行的災害模擬典型故障場景獲取過程如圖1所示。

圖1 地震災害典型故障場景獲取流程

采用蒙特卡洛方法和歷史地震數據模擬地震災害信息,在此基礎上利用K-means聚類劃分典型故障場景,獲得地震災害下系統的故障典型場景集。

1.2 基于馬爾可夫狀態的系統轉移模型

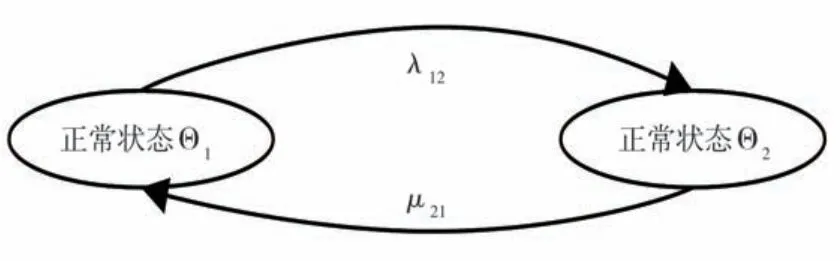

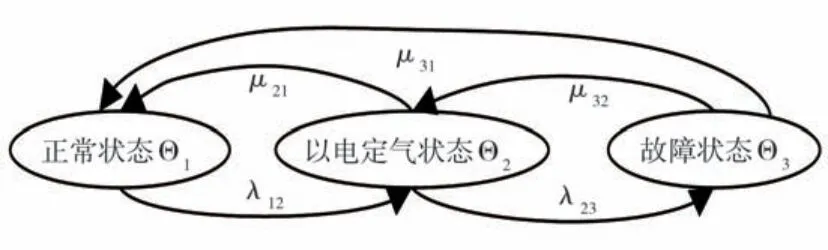

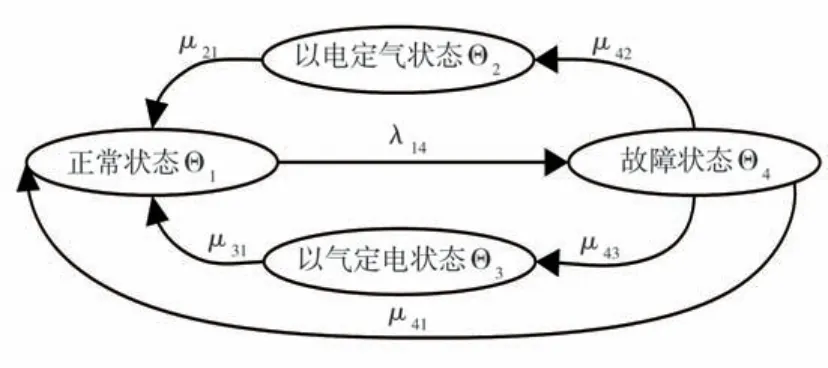

馬爾可夫鏈可有效表達恢復過程中電-氣綜合能源系統處于各種狀態及狀態之間的轉移過程。依據系統的運行情況可定義四種運行狀態:正常運行狀態、以電定氣狀態、以氣定電狀態和故障狀態。結合典型地震災害場景集和馬爾可夫狀態模型,實現不同情形下四類系統狀態的轉移,三種馬爾可夫狀態轉移模型如圖2-4所示。

典型場景1為地震等級在4.5級以下時,電網恢復過程由正常運行狀態Θ1和故障狀態Θ2構成,轉換過程見圖2。

圖2 地震等級4.5級以下的電-氣耦合系統兩狀態模型

典型場景2為地震處于4.5到6級之間時,電-氣綜合能源系統恢復過程由正常運行狀態Θ1、以電定氣狀態Θ2和故障狀態Θ3構成三狀態馬爾可夫狀態轉移模型見圖3。

圖3 地震等級4.5~6級的電-氣耦合系統三狀態模型

典型場景3為地震處于6級以上時,構建由正常運行狀態Θ1、以電定氣狀態Θ2、以氣定電狀態Θ3和故障狀態Θ4構成如圖4所示的四狀態馬爾可夫轉移模型。

圖4 地震等級6級以上的電-氣耦合系統四狀態模型

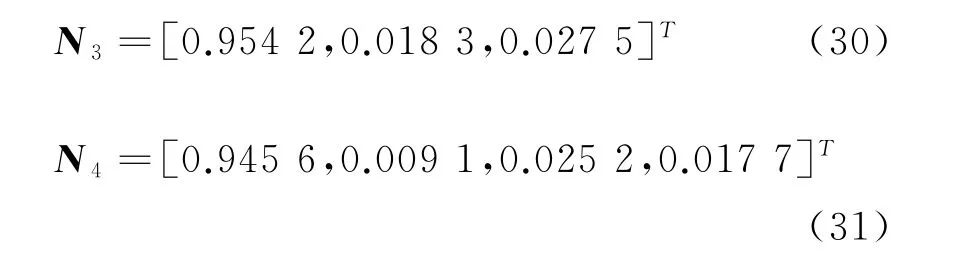

通過式(1)-(5)可計算三模態模型的狀態概率向量N3=[Θ1,Θ2,Θ3]T和四模態模型的狀態概率向量N4=[Θ1,Θ2,Θ3,Θ4]T。

式中:p ji為系統從狀態Θj轉移到Θi的概率;Θi為轉移向量N n中的第i個轉移向量,表征不同的系統運行狀態;P i為第i個狀態模型的狀態轉換矩陣;N n為第n個狀態模型的狀態概率向量。

2 電-氣綜合能源系統韌性恢復力指標體系和評估框架

2.1 韌性趨勢

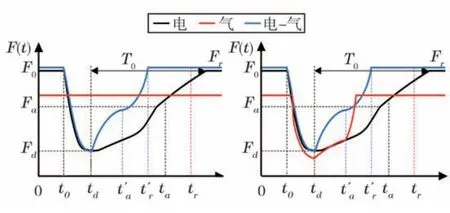

在極端事件發生后系統韌性曲線與系統的魯棒性、適應性和各子系統耦合運行程度有關[11-13]。以三狀態與四狀態模型為例,兩種狀態模型對應的系統韌性趨勢分別如圖5所示。

圖5 三、四狀態模型的系統韌性變化趨勢

在三狀態模型中,天然氣系統基本不受到破壞,僅電力系統受到破壞,其魯棒性和適應性都表現在四狀態模型中,電力系統和天然氣系統均受到破壞。韌性曲線的橫坐標主要分為以下時刻:t0為極端災害發生時刻;t d為災害導致系統降落到最大損失時刻;t d-t a為恢復階段1,在此期間保證恢復全部關鍵負荷的基礎上最大限度的恢復非重要負荷量;t a-t r為災區能源負荷持續恢復供電階段2,在此期間電力系統和天然氣系統相互耦合能有效提升系統的供能恢復。韌性恢復曲線中各個時間區間對應于災害事件災害發生前、災害發生后、恢復階段1、恢復階段2。

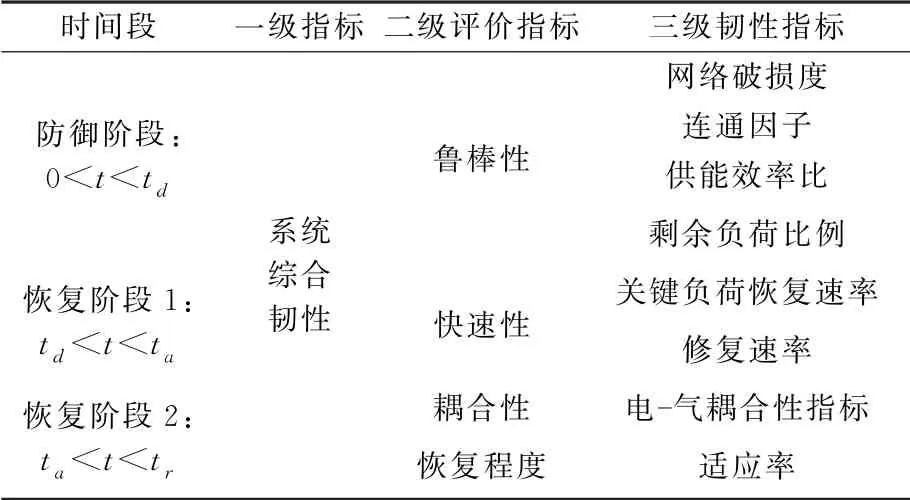

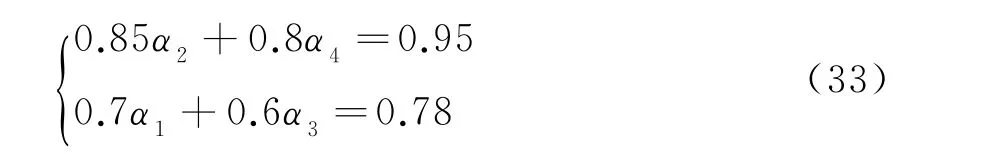

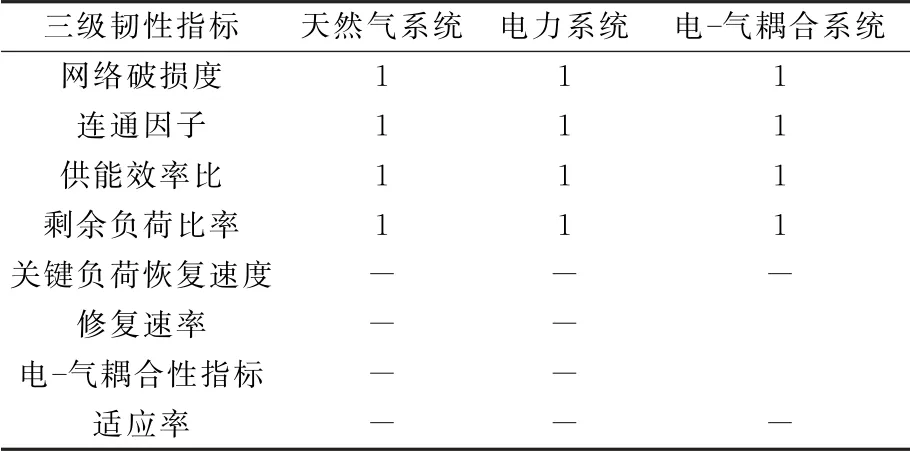

2.2 韌性指標體系定性評估

基于典型地震故障場景集合,針對韌性恢復曲線的不同時間階段和系統屬性,結合不同地震場景下設施元件故障概率需要確定并建立電-氣綜合能源系統韌性評價指標[14]。本文分別從時間階段角度和系統指標等級考慮,建立電-氣綜合能源系統韌性評價指標體系如表1所示。

表1 電-氣綜合能源系統韌性評價指標體系

2.3 韌性指標體系量化分析

為了實現定量評估表達各指標對于韌性提升的貢獻度,本文以馬爾可夫狀態模型為基礎,分別給出各指標量化公式。

2.3.1 魯棒性能力量化分析

反映電-氣耦合系統魯棒性能力的指標可以理解為綜合能源系統的承受能力指標,其中包括:網絡破損度、連通因子、供能效率比,并且以馬爾可夫狀態模型為基礎,將求解得到的剩余負荷率也作為魯棒性的指標之一。

(1)網絡破損度

電-氣綜合能源系統網絡在遭受地震后,系統會被破壞或遭到干擾導致網絡結構分裂。可以利用在地震災害后計算最大聯通子圖的節點數與原有節點數目之比

式中:Nmax為受到破壞后網絡中最大聯通子圖中所包含的節點數;N os為原始網絡的總節點數。

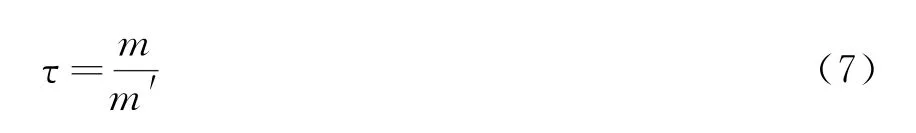

(2)聯通因子

當電-氣綜合能源系統網絡受到破壞時,會分成數個子網絡,設網絡受到破壞前系統網絡的子圖個數m與受破壞后網絡破碎成m'個子圖的比值為聯通因子τ

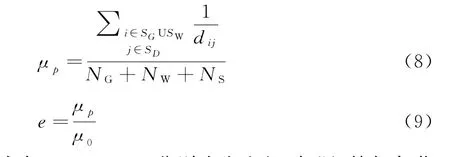

(3)供能效率比

供能效率是指電-氣綜合能源系統網絡在一定條件下的整體供能效率,主要是利用供能節點和能量需求節點之間最短路徑倒數的平均值作為系統供能效率。

式中:SG、SW、SD分別為發電機、氣源、儲氣負荷節點集合;NG、NW、NS分別為發電機、氣源、儲氣節點數;μp和μ0分別為系統破壞后的供能效率和系統破壞前的供能效率;e為供能效率比。

(4)剩余負荷比率

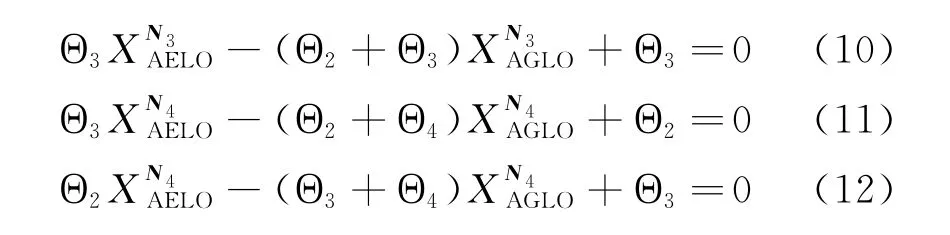

根據1.2節中三狀態和四狀態模型的概率向量可得出三狀態模型的剩余電負荷比率以及四狀態模型的剩余電、氣負荷比率,并進行以下韌性指標量化。

2.3.2 快速性能力量化分析

本文將關鍵負荷恢復速度和修復速度作為初始恢復階段和持續恢復階段的快速性指標[13]。

(1)關鍵負荷恢復速度

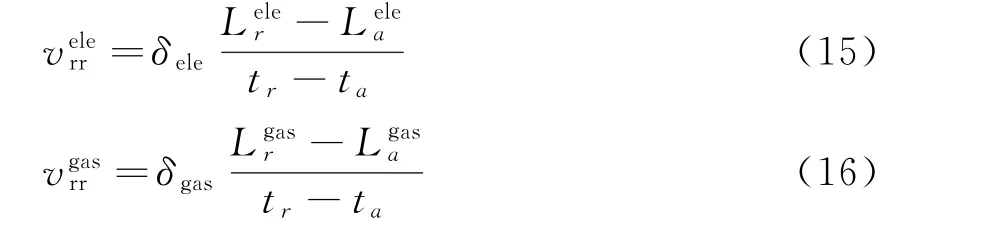

根據負荷重要程度,可以分成:一、二、三級負荷。其中,一級負荷和部分重要的二級負荷稱為關鍵負荷。極端災害下的恢復時間表征系統對關鍵負荷恢復的快速性,其關鍵負荷恢復速度是指在各修復階段單位時間的關鍵負荷供電恢復量。即時間段為t d-t a的關鍵負荷恢復速度。

(2)修復速率

修復速率為在極端災害下由電力系統和天然氣系統協調運行的系統恢復速度,即時間階段為t a-t r的負荷恢復速度。

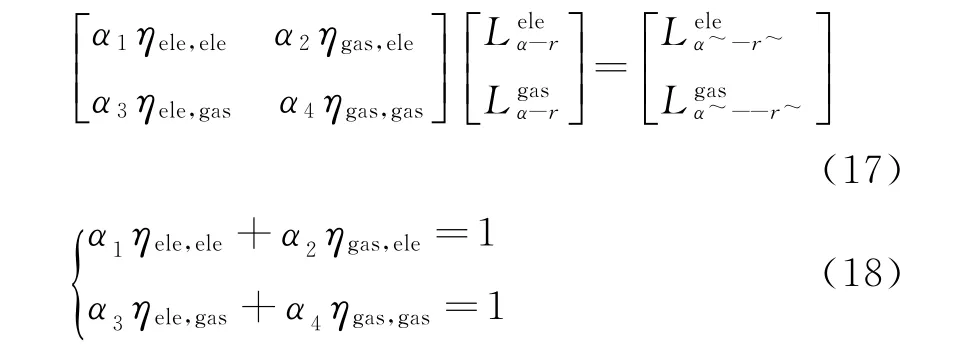

2.3.3 耦合能力量化分析

考慮到在電-氣綜合能源系統中的多能源的耦合性,引入α1、α2、α3、α4來表征耦合系統中各部分的不同重要程度,并提出ηele,ele、ηgas,ele、ηele,gas、ηgas,gas4個轉換效率,分別表示在地震災害下電能轉換效率、氣轉電效率、電轉氣效率、燃氣轉換效率。三狀態、四狀態模型的值各不相同。其耦合性的參數公式如下所示

2.3.4 恢復程度量化分析

適應率ψad表示電-氣綜合能源系統經過修復過程后從性能最低點恢復到穩定運行狀態的比例,其電力系統、天然氣系統的適應率分別為

2.4 基于博弈論的組合權重綜合評價方法

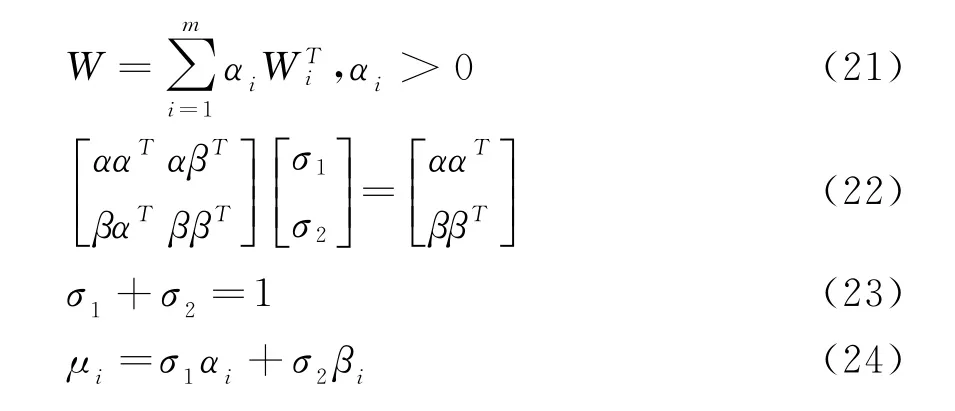

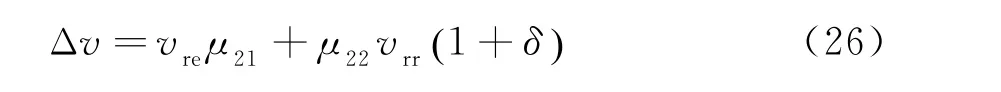

前述定義的韌性指標和韌性評價的方法存在多個參與若干韌性指標間復雜的映射關系,即1個參與主體貢獻于多個韌性評價指標,而每個韌性指標又由多個參與主體共同評價。本文首先計算各參與主體對修復過程韌性指標的貢獻度,對指標進行量化處理后,通過熵權法、層次分析法分別計算韌性評價指標的客觀權重集、主觀權重集,隨后將各個韌性指標作為博弈的對象,利用基于博弈論的方法得出主觀權重和客觀權重比例σ、υ,經歸一化的σ1、σ2滿足式(21)-(23),最終通過式(24)計算出第i項指標的綜合權重

式中:βi為第i項韌性指標的客觀權重;αi為項韌性指標的主觀權重;μi為第i項韌性指標的綜合權重。

其次利用權重系數計算出各參與主體對修復過程二級指標的量化值。在此基礎上利用定義各二級指標公式和二級指標權重分配系數進行二級韌性指標評估。最后通過一級權重分配系數和二級權重分配系數進行加權求和,分析電-氣綜合能源的韌性。

2.5 韌性靜態評估

不同種類的馬爾可夫狀態模型下的韌性指標具有的差異性,本文結合綜合能源系統的韌性指標量化和韌性曲線性能函數,在不同韌性恢復策略情形下使用基于博弈論的綜合權重法確定系統各指標權重集合,最終采用以時間不變為前提條件的靜態韌性綜合評價方法。

(1)魯棒性能力

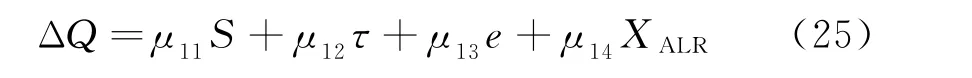

魯棒性能力是確定災害對系統損害的程度,反應電-氣綜合能源系統承受能力的指標。一般來說,四狀態模型是電-氣綜合能源系統受到沖擊程度最大的,因此魯棒性最差。綜合能源系統的魯棒性計算公式為

式中:ΔQ為電-氣能源系統耦合運行時的魯棒性能力;μ為各因素的影響權重;S為網絡破損度;τ為連通因子;e為供能效率比;XALR為剩余負荷比率。

(2)快速性能力

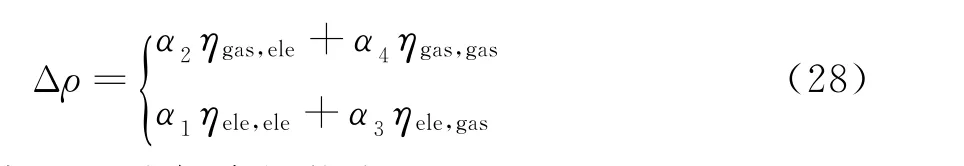

電-氣綜合能源系統的快速性能力表征在系統恢復階段t d-t r的恢復速度,恢復速度越快,系統越穩定,經濟損失越小。根據不同地震場景集合下天然氣系統和電力系統的協同運行程度差異,耦合性程度最大的四狀態模型的恢復速度最快。結合各三級韌性指標的權重分配系數和耦合因子求和

式中:Δv為快速性能力;δ為系統對快速性的耦合影響因子;μ21為關鍵負荷恢復速度的綜合權重;μ22為電力系統與天然氣協同恢復的負荷速度綜合權重;vre為負荷恢復速度;vrr為關鍵負荷恢復速度。

(3)恢復程度能力

電-氣綜合能源系統的恢復程度能力與耦合性因子有關,耦合性越強,恢復程度的提升越明顯,因此四狀態模型的恢復程度能力最強。

式中:Δψ為恢復能力;ξ為對恢復性指標的系統耦合影響因子;ψad為適應率。

(4)耦合性能力

將電-氣綜合能源系統分解為2個子系統:天然氣系統和電力系統。兩者通過能源集線裝置進行協同運行以實現在以電定氣和以氣定電模式。四狀態模型的三狀態模型耦合性指標公式為

式中:Δρ為耦合性能力。

(5)綜合韌性能力

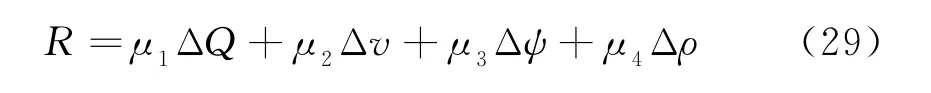

通過以上四種指標能力值,利用二級權重分配系數加權求和,得到系統整體韌性值

式中:R為電-氣能源系統耦合運行時的韌性綜合評價能力;μn(n=1,2,3,4)為各一級指標分配的綜合權重。

3 算例仿真

3.1 典型地震場景集

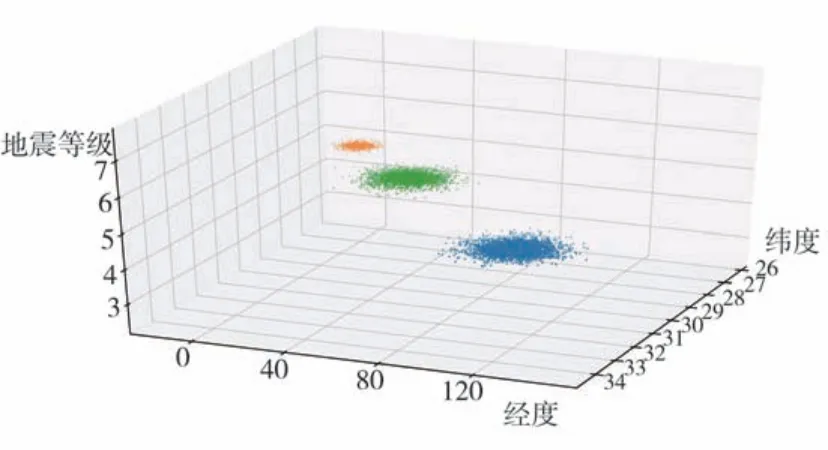

按圖1所提出的地震災害場景集合獲取流程,得出3種聚類如圖6所示,每種聚類分別對應系統遭受4.5級以下、4.5~6級之間和6級以上的地震后故障場景集合[15]。

圖6 地震災害場景生成

在不同等級的地震災害場景下電-氣綜合能源系統的損壞程度分別為5%、20%、30%。

3.2 災后綜合能源系統韌性量化結果

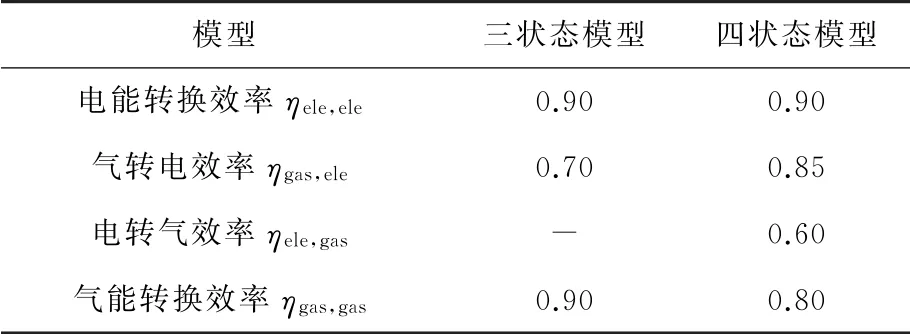

本文引用文獻[12]中部分數據,即采用由PV、WT、儲能裝置構成的18節點天然氣系統所改進的IEEE30節點電力系統作為仿真算例,其系統的參數在不同模型下各不相同,具體見表2。

表2 各狀態模型的電-氣綜合能源系統轉換效率

(1)剩余負荷比率

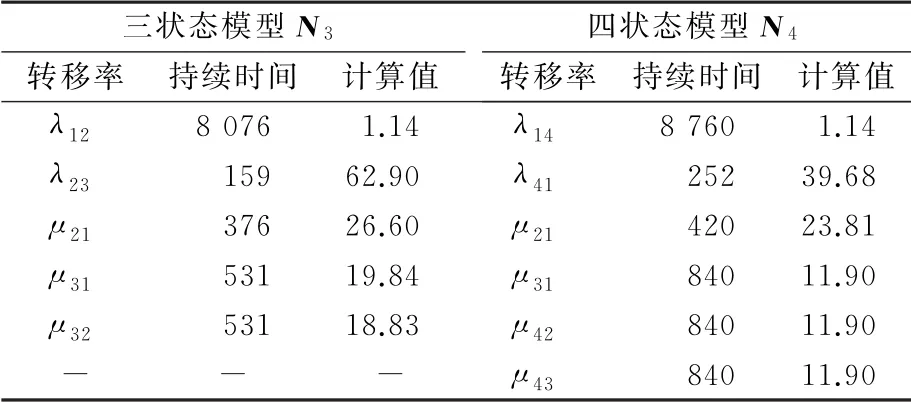

將蒙特卡洛模擬方法得出的無故障工作時間和持續時間作為電-氣綜合能源系統遭受地震時的歷史數據,以此計算λij和μij,結果如表3所示。

表3 地震情形下電-氣綜合能源系統的狀態轉移率

三狀態和四狀態模型的狀態概率向量分別為

將各數據代入公式(10)-(12)分別求出四狀態和三狀態的剩余負荷比率值。在地震場景集2的三狀態模型中,考慮到僅有電力系統受到較大的地震危害,因此天然氣系統剩余負荷率為1,剩余電負荷率為0.665。在地震場景的四狀態模型中,剩余氣負荷率和剩余電負荷率分別為0.34、0.54。

(2)耦合性

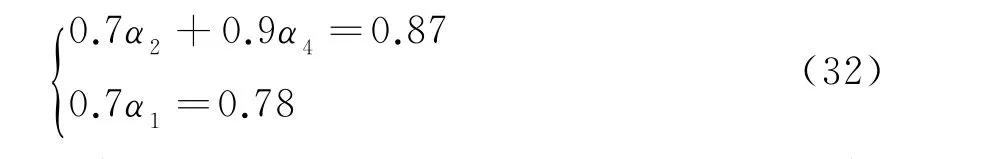

鑒于系統的損壞程度低而且沒有系統的恢復過程,二狀態模型下的耦合性指標不予以考慮。取三狀態和四狀態模型的地震場景集合下電-氣綜合能源系統中的電力系統的耦合因子都為0.4,分別計算各場景的耦合性指標。

三狀態模型下的天然氣系統和電力系統耦合性指標分別為

四狀態模型的天然氣系統和電力系統耦合性指標分別為

(3)三級系統韌性指標量化結果

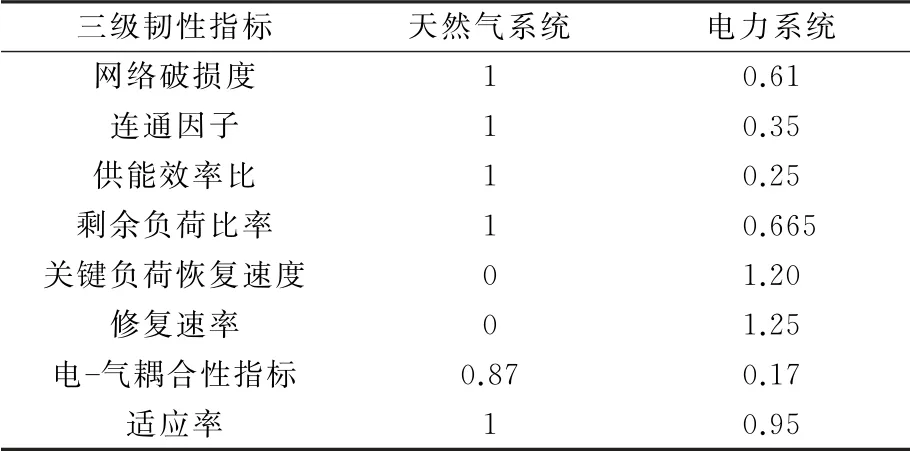

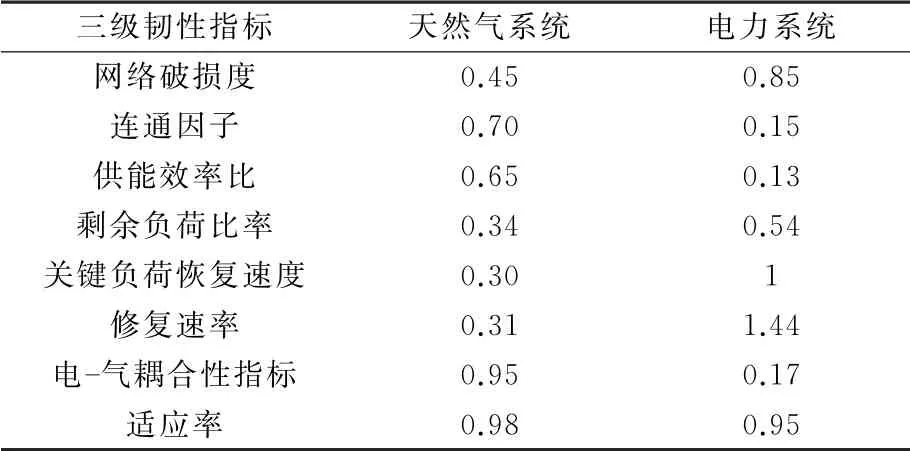

為確定剩余韌性指標的量化值,通過處理文獻[12]和[16]中的數據,得到不同地震情景下的三級韌性指標的量化值。由于在地震場景1中的系統損壞程度低,故不考慮量化恢復階段的韌性指標量,結果見表4、表5和表6。

表4 地震場景1的兩狀態韌性指標量化結果

表5 地震場景2的三狀態韌性指標量化結果

表6 地震場景3的四狀態韌性指標量化結果

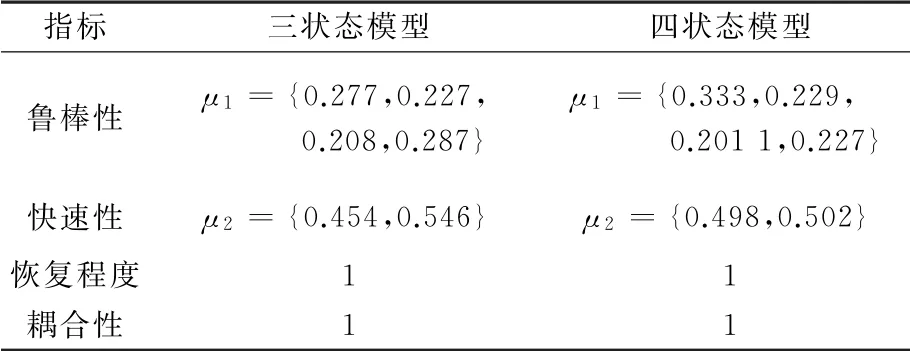

根據上述數據,可計算出基于博弈論的三狀態和四狀態模型的綜合評價權重集合,結果見表7。

表7 電-氣耦合系統三級韌性指標權重集合

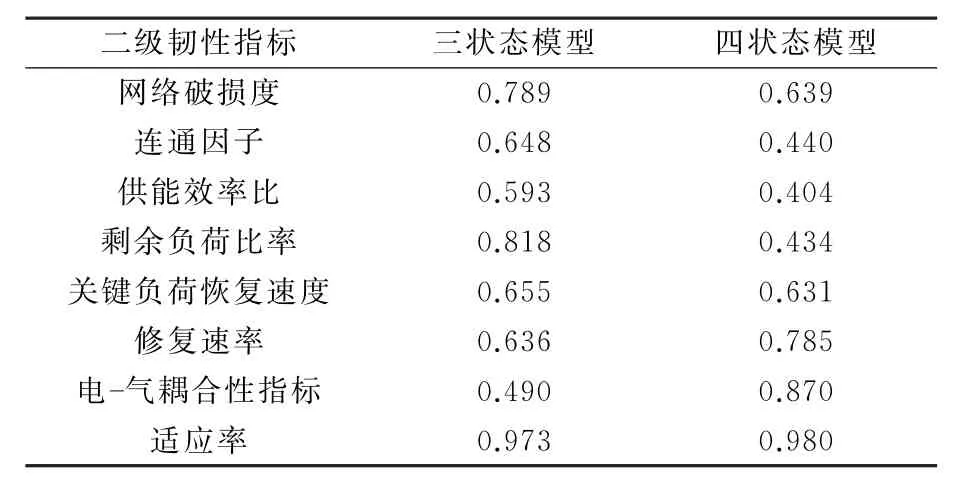

對指標進行歸一化處理,結合子系統的量化值和子系統權重分配進行韌性指標加權求和,進而求解出三狀態模型和四狀態模型下電-氣綜合能源系統韌性指標量化結果,具體見表8。

表8 三狀態模型和四狀態模型電氣耦合系統量化結果

3.3 基于博弈論的綜合評價二級指標靜態評估

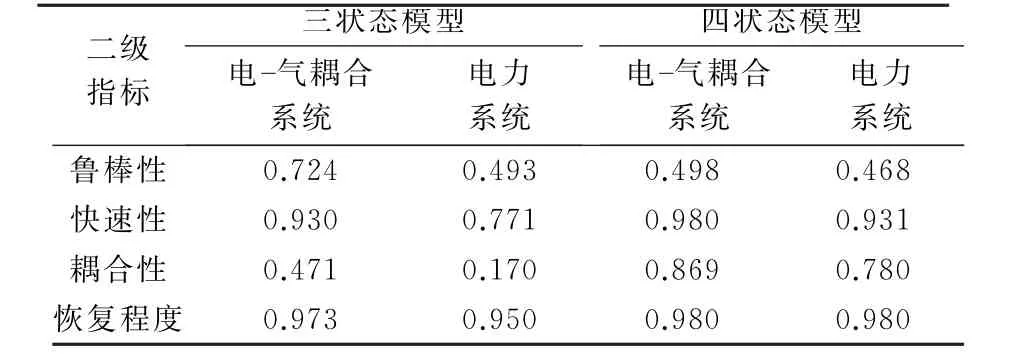

基于以上條件,按照時間順序進行兩級指標三階段的韌性評估,評估結果見表9。

表9 三狀態四狀態模型系統二級評估結果

由結果可知:同一地震場景集下電-氣綜合能源系統相比傳統電力系統的魯棒性稍有提升;三狀態和四狀態模型的電-氣綜合能源系統受地震災害影響后,魯棒性與系統損壞程度呈正相關關系,四狀態模型比三狀態模型電氣耦合系統的魯棒能力更差。

快速性體現在初始恢復階段和持續恢復階段中,電-氣綜合能源系統的快速性在耦合因子的作用下變高。在同一地震場景集中,電-氣綜合能源系統的快速性相比電力系統有一定程度的提升;四狀態模型相比三狀態模型電氣耦合系統的快速性能力更強。

在耦合性方面,根據結果可知四狀態模型相比三狀態模型,電-氣綜合能源系統中子系統的耦合程度更緊密,因此協同運行效果更好、耦合性能力更強;在恢復程度方面,四狀態模型相比三狀態模型,電-氣綜合能源系統的恢復程度性能力更強。

3.4 基于博弈論的綜合評價一級指標靜態評估

利用一級權重向量加權求和計算出的一級韌性指標靜態綜合評估結果見表10。

地震災害后的電-氣綜合能源系統顯然具有更高的韌性,相比于電力系統,電-氣綜合能源系統的四狀態模型的提升程度效果更強。綜上所述,根據相關文獻的實驗結果,均表明本文一級韌性評估結果的可行性。在各二級韌性評估結果確定提升措施的基礎上,一級韌性靜態評估結果對選擇最優的韌性提升措施具有重要意義。

4 結論

本文研究了電-氣綜合能源系統的韌性評估框架和方法。根據電-氣綜合能源系統韌性曲線圖和系統遭遇風險后的恢復能力,建立了以時間順序排列的電-氣綜合能源系統三級韌性指標體系;在對地震場景集仿真確定的3種集合的基礎上,運用各地震場景集的轉移模型和各公式指標分別對各韌性指標進行量化;通過靜態綜合評價步驟中的基于博弈論的層次分析法和熵權法確定權重集合,采用各級量化指標進行加權求和,得出靜態韌性綜合評價結果。相關研究內容驗證了結果具有可行性。