簡易雙下肢平衡負重監控儀對偏癱患者姿勢控制的療效分析

竇曉語 宋小貝 夏曉迪 李昭緣 張孝林 李昌榮 王曉文 楊雪梅

(上海市第三康復醫院老年康復科 上海 200436)

偏癱是腦卒中后最常見的功能障礙。早期雙下肢平衡負重的靜態站立訓練對偏癱患者建立正確的身體中線位尤為重要[1-2]。由于我國目前康復資源相對不足,偏癱患者早期大量主動站立訓練多在缺乏康復專業技術人員指導情況下獨立完成[3],站立時身體重心多偏向健側的情況不能得到及時糾正[4]。這種中線偏斜的代償姿勢導致偏癱側足底的受力情況發生變化[5],使患者無法充分獲取來自足底支撐面的信息,抗重力伸直系統不能很好地被激活,導致異常的姿勢性張力和平衡失調[6],降低了站立的穩定性,同時也增加了維持身體姿勢穩定所需的能量,容易產生疲勞,增加跌倒風險[7-8]。

簡易雙下肢平衡負重監控儀是由我院自主研發的一款站姿訓練儀器。遵循姿勢控制和運動再學習理論為設計原理,強調雙側下肢平衡負重為任務目標,利用軀體平衡引導組件,通過整合自身的觸壓覺、本體覺及視覺等多種感覺輸入,引導腦卒中患者在站立訓練時盡可能將自身重量均勻分布于雙下肢,建立正確身體圖式,進而改善偏癱患者站立的穩定性,提高姿勢控制能力。本文對47 例腦卒中后偏癱患者進行簡易雙下肢平衡負重監控儀輔助下進行主動站立訓練,旨在分析其對患者姿勢控制的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

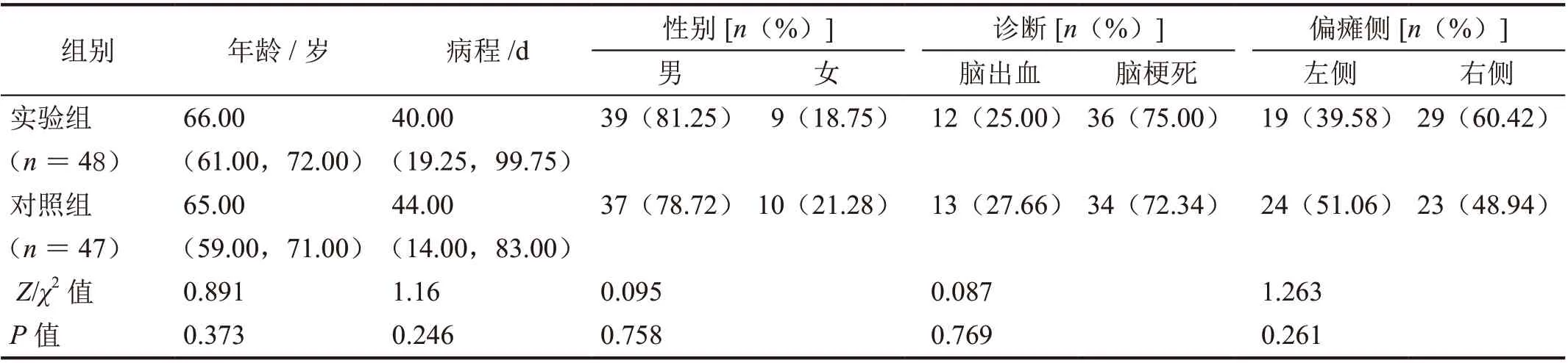

將2018 年8 月—2021 年5 月上海市第三康復醫院收治的108 例腦卒中后偏癱患者納入研究,采用隨機數字表法分為試驗組和對照組各54例。其中,試驗組脫落6 例,對照組脫落7 例,最終實際納入病例95 例。兩組一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性(表1)。本研究通過上海市靜安區市北醫院倫理委員會審查。

表1 兩組一般資料比較

1.2 納入、排除、剔除與脫落標準

1)納入標準:①符合第四屆全國腦血管病會議通過的腦卒中診斷標準[9],并經顱腦CT 或MRⅠ檢查證實;②年齡40~80 歲,病情穩定,病程14 d 及以上;③有單側肢體癱瘓患者,癱瘓側下肢肌張力改良Ashworth 痙攣評定小于2 級,患側下肢伸肌肌群肌力徒手肌力測定(manual muscle test, MMT)大于等于3 級,Brunnstrom分期Ⅱ期以上,支撐或無支撐站立大于10 min;④無嚴重認知功能障礙,可以配合指令完成相關訓練;⑤無其他急性疾病及嚴重并發癥;⑥簽署知情同意書者。

2)排除標準:①進展性腦卒中以及蛛網膜下腔出血患者;②半年內有臟器(心、肺、肝、腎)功能衰竭、感染、糖尿病、高血壓控制不良等嚴重軀體疾病者;③既往有嚴重的髖、膝關節骨性關節炎、下肢關節疾病或類風濕性關節炎、缺血性股骨頭壞死等其他影響身體平衡和步行功能的患者;④有嚴重的認知功能障礙者;⑤拒絕簽署知情同意書者。

3)剔除與脫落標準:①入選后發現不符合納入標準;②未按試驗方案進行康復治療;③資料不全影響療效或安全性判定者。

1.3 方法

兩組均接受根據 《中國腦卒中康復治療指南(2011完全版)》[10]推薦的規范化常規綜合康復治療方案,包括物理治療:①神經肌肉促進技術的應用,以本體感覺神經肌肉促進療法(proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF)和Bobath 技術為主;②轉移訓練;③坐站位訓練;④站位平衡訓練等。時間為90 min/d。以及相應的作業治療、理療、日常生活活動能力訓練等。上述治療方案每周5 d,共計8 周。

對照組在常規康復治療基礎上增加自主站立訓練,20 min/次,2 次/d,共8 周。站姿參照標準化站姿:頭頸、軀干、骨盆位于中立位,雙眼平視,肩部自然下垂,雙腳分開與肩同寬,膝關節屈曲約5~10°,兩足分別與矢狀面保持14°夾角,將足底著力點放在雙側足跟與足前掌(第2 跖骨頭區),足外側應盡量不受力,患者家屬發現患者站姿異常時可以及時提醒。

試驗組在常規康復治療基礎上增加使用我院自主研制簡易雙下肢平衡負重監控儀輔助下進行自主站立訓練。20 min/次,2 次/d ,共8 周。站姿參照標準化站姿。簡易雙下肢平衡負重監控儀使用步驟:患者赤足站立在由的足跟、足前掌、足底外側緣各自相互獨立區域拼組成的足底形狀踏板(內置壓力感受器)上,在足跟及足前掌(即第2~3 跖趾關節處)位置上粘貼有不同粗糙面(足跟處粗糙感大于足前掌)的觸壓覺刺激片,誘導患者向足跟及足前掌內側用力,且盡可能維持數字顯示屏上的相對應的左右兩組讀數之和相等(足跟負重數值大于足前掌,足外側緣讀數為0)。患者家屬可幫助患者讀取顯示屏上的數字,并提醒患者調整到標準化的站姿。

1.4 觀察指標

于治療前、治療4 周、治療8 周由同一康復醫師進行評定,此康復醫師不明患者分組情況。

1)對比兩組姿勢控制能力:即在開展治療前、治療4 周、治療8 周,采用腦卒中患者姿勢控制量表(postural assessment scale for stroke patients,PASS)評估維持給定姿勢的能力和姿勢變化過程中保持平衡的能力,總分36分,分值越高,表明姿勢控制能力越理想。

2)采用南京舉世數碼導平儀有限公司的REMO 型智能化下肢綜合評估訓練系統進行測試,分析兩組患者在治療前后站立時額面姿勢圖參數,即重心移動軌跡總長度(path length, PL)及重心移動總面積(covered area,CA)的變化。PL、CA 反映了人體控制重心的穩定程度,為穩定性參數。PL 及CA 越低,表明下肢越穩定。

1.5 統計學方法

應用SPSS 25.0 統計軟件進行統計分析。計數資料以n(%)表示,采用χ2檢驗;計量資料服從正態分布用±s表示,采用t檢驗;若不服從正態分布,用中位數和四分位間距表示,采用Wilcoxon 秩和檢驗;患者PASS、PL 及CA 采用兩因素重復測量方差分析比較。P<0.05 提示差異具有統計學意義。

2 結果

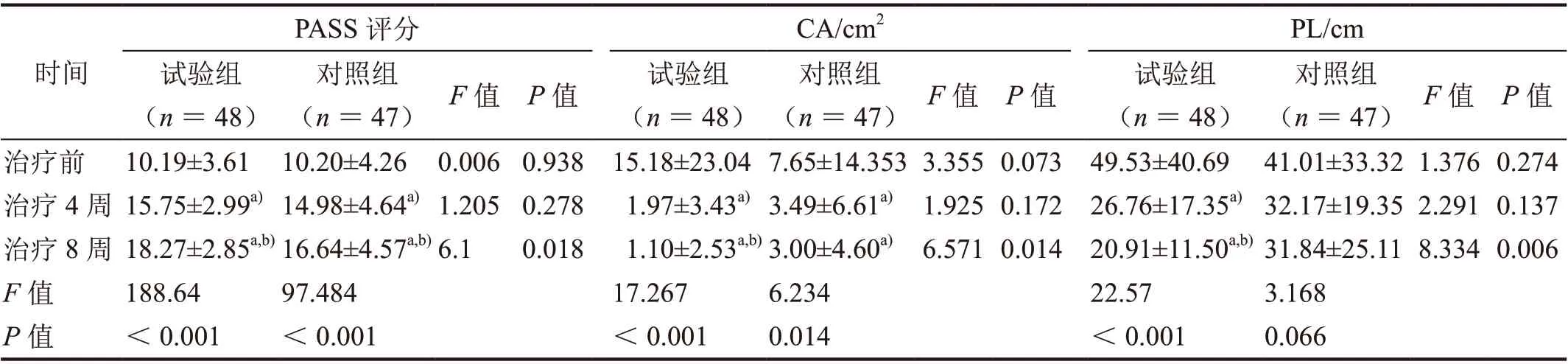

治療前兩組PASS 評分、PL 及CA 參數對比無統計學差異(P>0.05)。治療8 周后,兩組PASS、CA 較治療前有明顯變化(P<0.05),試驗組PL 較治療前有明顯變化(P<0.05)。治療8 周后,試驗組療效均明顯優于對照組(P<0.05)。表明在偏癱患者恢復早期主動站立訓練過程中全程強化雙下肢均衡負重的任務導向性訓練能有效提高患者給定姿勢控制能力及站立的穩定性,使用簡易雙下肢平衡負重監控儀效果更優(表2)。

表2 兩組治療前、治療4周、治療8周CA比較

3 討論

基于神經細胞可塑性理論,良好的運動模式對大腦功能重塑和神經傳導通路的恢復有促進作用[11]。研究顯示,多次重復的正確的運動模式可以增加相應皮質功能區的重組,進而提高運動能力[12-14]。本研究中,兩組患者治療前后在給定姿勢控制及站立穩定性上均有明顯改善,且接受簡易雙下肢平衡負重監控儀輔助下的主動站立訓練的試驗組患者療效明顯優于對照組。這與國內同類研究結果基本一致,可能與兩組患者均進行長達8 周的標準化站姿的功能導向性訓練,軀體姿勢肌群的肌力和耐力得到加強有關[8,15-17]。其中試驗組患者在缺乏治療師指導的情況下,使用簡易雙下肢平衡負重監控儀進行主動站立訓練,置于足跟及足前掌的粗糙面增加了正確的足底感覺信號(足底觸壓覺、本體覺等感受器的沖動)輸入,尤其是足跟的負重感,使反饋調節抗重力姿勢肌群間協調收縮的機制得到反復加強。患者或其家屬可及時通過顯示屏即時數據了解雙下肢負重情況,通過視覺反饋督促患者積極主動進行姿勢調整,促進正確的身體意象和身體圖式形成,利于姿勢控制系統對正常站立模式的掌握和儲存,有效地改善姿勢控制能力,進而提高了偏癱患者在缺乏治療師指導下主動站立訓練的效果。

目前國內外關于腦卒中偏癱患者的站立訓練及研究多集中在使用康復機器人、平衡反饋儀等康復器材,這些設備的共同缺點是價格昂貴,對治療場所有著較高的要求,不易做到廣覆蓋。本研究中,由我院自主研發的簡易雙下肢平衡負重監控儀由足型站立踏板、可調支架、顯示器、數據處理器(內置鋰電池)及連接線組成,簡易便攜,且不受訓練場所限制,未來可以作為腦卒中偏癱患者主動站立訓練的輔助康復器材。對于該器材可能的社會效益,需要根據市場需求繼續優化設計,提升科技含量,同時擴大樣本量開展針對幫助偏癱患者下肢重獲對稱性活動能力方面作進一步的研究。