漁民南海生產空間“家”的營建與情感體驗

——以潭門漁民為例

陳洪福,張爭勝,祝志剛,董 青,陳海秋,后雪峰

(華南師范大學地理科學學院,廣州 510631)

傳統上,家被視為一個固定的場所,是一個有穩(wěn)定邊界,能夠抵抗外界傷害并為個人提供安全、私密的空間;同時,家應該有各種完善的基礎設施以滿足人們的日常生活需求,是進行家庭活動與維系家庭情感的重要場所(Su,2013)。然而,在全球化和流動性背景下,新文化地理學中的家逐漸被認為是一個具有多重含義且受到廣泛解讀的概念(Dayaratne, 2008)。無論是游客在旅途中對旅舍“在家”的體驗(鄭詩琳等,2016;蔡曉梅等,2019;劉美新等,2019),亦或是流動兒童對家的想象(陳淳等,2018),甚至是拾荒者對公共空間“家”的營建(陶偉 等,2019),這些無不體現“家”內涵的復雜性和外延的廣闊性。一些學者將家定義為“人們偏愛一個地方或某些地方勝過所有其他地方的場所或是具有表征意義的空間”。(Heller,1994)。這也意味著,家不是純粹的物質空間,而是一個飽含人們情感體驗的地方,相比于只關注家內部的物質結構,更重要的是其內在精神世界的展現。因此,家的定義逐漸豐富,家的形態(tài)也從傳統固定的家屋研究中解放出來,轉而注重地方意義“家”的生產,研究空間延伸到城市、國家甚至全球的范圍;研究對象從小到一張照片、一個廚房,大到一個旅館、一座城市、一個國家,這些物品或場所都可以是家的營建與情感體驗的重要載體(Mallett, 2010; Dan et al., 2017;尹鐸 等,2019)。家也成為一個不再固定、有邊界和限制的場所,而是一個可以通過生活實踐構造、充滿情感體驗和想象的跨越特定邊界的地方(Blunt,2005;Blunt et al.,2006;Brickell,2012)。

隨著全球化與現代化的加速,流動已成為現代社會的重要特征(徐紅罡等,2015)。伴隨著流動所帶來空間上的斷裂,原本穩(wěn)定的家的情感體驗受到了“離家”持續(xù)的挑戰(zhàn)(薛熙明等,2016)。流動割裂了人們與家空間上的聯系,并伴隨著時間上的延伸,不斷喚起人們對家的思念和懷舊之情,同時也逐漸重塑著人們對家的理解和認識。家的地理學研究發(fā)現,流動的人們能夠發(fā)揮自己的主觀能動性,在到達新的地點后進行家的營建。新的居住場所不僅僅是遮風擋雨的物質空間、裝滿家具等物體的容器,更是人們培養(yǎng)情感、飽含意義的個人中心(Blunt et al.,2004)。如香港的菲律賓女傭往往在公共空間,通過聚會所散發(fā)熟悉的聲音和氣味獲得認同感,并積極地創(chuàng)造、獲得“在家”的舒適感體驗(King et al.,2021);在海南三亞,季節(jié)性的游客通過物質、社會和個人3個方面維持歸屬感從而培養(yǎng)“在家”的感覺(Wu et al.,2018);意大利北部年輕人在流動中,通過在臨時住所中發(fā)揮家庭的時間和空間策略,從而獲得在日常生活中重塑家的感覺(Rampazi,2016)。而跨國精英階層則常常通過舉辦同鄉(xiāng)聚會,或是在特殊的時間如家鄉(xiāng)的節(jié)日舉行慶祝典禮等方式來想象故鄉(xiāng)的家(Kong,1999)。人文地理學者由此將家視為一個以物質空間為載體、情感體驗為內核的現實與想象并存的空間。因此,學者們研究的重點已不再是家的實體,而是不斷變動中的生活空間所帶來家的象征意義和情感體驗(Gose et al.,1997;Faist,2000;Bate,2018)。

以往流動與家的相關研究多從陸地視角展開探討,較少關注海洋語境下流動與家的內在聯系。目前,僅少數學者研究了海洋語境下流動過程中人們的獨特情感體驗。如Neva(2018)通過研究英國出海旅行的游客,發(fā)現船上設備的改進加深了游客“在家”的感覺,提出旅游與家之間的關系并不一定是對立的,而可能是共存的;Jalas(2006)通過考察船上的物質性如何影響漁夫的身份認同,認為船上設備的改善會影響到船員的情感體驗;Brown等(2015)研究了海洋是如何塑造個人身份的過程,發(fā)現人們對于海洋有著復雜的內心體驗;Anderson 等(2014)研究發(fā)現,皮劃艇運動員在長期的運動過程中產生了對水的歸屬感。總體上,目前有關海洋語境下流動的研究較少,家的地理學研究尤為不足。而作為海洋流動的主體,漁民長期在海上生產生活,因而探討這一群體生產空間家的營建可為家的地理學研究作出一定的補充,為海洋文化地理提供一個新的研究視角,同時有助于更好地了解南海漁民文化。

此外,在過去家的地理學研究中,學者們較少探討生產空間中家的營建。事實上,生產空間與家之間存在著緊密的關系。隨著現代化的進程、科學技術的進步,生產場所居住條件不斷改善,人們可以將許多在家進行的活動搬移到工作場所,比如在生產空間吃飯,在空地搭建休息場所等。Seymour(2005;2007)關注酒店、寄宿家庭這種家庭與工作場所相結合于單一地方的非典型組合,并發(fā)現向公眾提供住房、服務和他們對實現私人家庭生活理想的需求之間產生沖突。Wapshott等(2011)引用列斐伏爾的空間理論探討了家空間與工作空間之間的關系,認為家庭中的工作對家庭空間具有積極或消極等多重影響,并不斷地挑戰(zhàn)著傳統家空間的含義。Alam 等(2020)發(fā)現孟加拉流動的婦女通過在工作地點獲得的物質支持和情感聯系,在多個場所建立起一個無邊界的家。Larson(2020)關注辦公室中的員工是如何通過類似家庭的做法將辦公室等工作場所營造出家的樣子。她指出,員工們在工作場所使用個性化和重新配置自己的工作空間等各種做法,創(chuàng)造在家的積極意義,開辟私人空間以及創(chuàng)建社區(qū)。

本文嘗試通過深入訪談、參與式觀察等質性研究方法,圍繞漁船開展對漁民南海生產空間“家”的營建和情感體驗的研究,從海洋語境下流動與家的角度分析生產活動中家的新內涵特征,以期豐富家的地理學相關研究。

1 研究區(qū)概況與研究方法

1.1 研究區(qū)概況

潭門鎮(zhèn)位于海南省瓊海市東部沿海,歷史已逾千年,擁有國家一級漁港。該地漁民是世界歷史上唯一連續(xù)開發(fā)利用南海西、南、中沙海域水產資源,且現今仍然保留遠海作業(yè)方式的群體(王利兵,2018;牛姝雅等,2019)。2013年,習近平總書記曾到訪潭門,接見當地漁民并肯定他們對于長期耕耘南海所做出的巨大貢獻,鼓勵他們繼續(xù)“造大船、闖深海、捕大魚”。

自古以來,海南漁民以船為家、做海為生,南海是他們的第二家園。事實上,海南省潭門鎮(zhèn)的大多數漁民都曾在陸地上的家和海洋中的漁船兩處交替生活居住。漁民每年11月從潭門港出發(fā)到南沙群島約1 000 km的航程,在船上和島礁上生活3~4個月后,再于次年5月前后返回潭門港。長時間的海上捕撈作業(yè)以及船上居住早已改變漁船作為生產場所的單一內涵,并被漁民賦予了深刻的地方意義。

1.2 研究方法

選取潭門鎮(zhèn)草堂村及其附近漁民進行深度訪談,并對訪談資料進行文本分析。此外,筆者多次前往潭門漁港,登船與漁民進行深入交流,記錄漁民對漁船結構以及船上日常生活的講解。漁民個人的情感體驗和記憶與出海時長、年齡關系密切。為充分獲取不同漁民出海的情感體驗和了解其耕海經歷,隨機選取6 位年齡在30~50 歲的年輕漁民,12位50歲以上并都曾出遠海且耕海長達30 a以上的中老年漁民為訪談對象(表1),其中包括4位《更路簿》非物質文化遺產傳承人與2位潭門鎮(zhèn)漁業(yè)協會會員。訪談時長60~120 min 不等,平均時長約1.5 h,其中訪談多次部分漁民。訪談內容涉及海南潭門漁民的出海具體過程、個人過往經歷和耕海的情感體驗,包括“您是否覺得船上生活有家的感覺?如何體現的?”“為什么說南海是潭門漁民的祖宗海?”等相關問題。

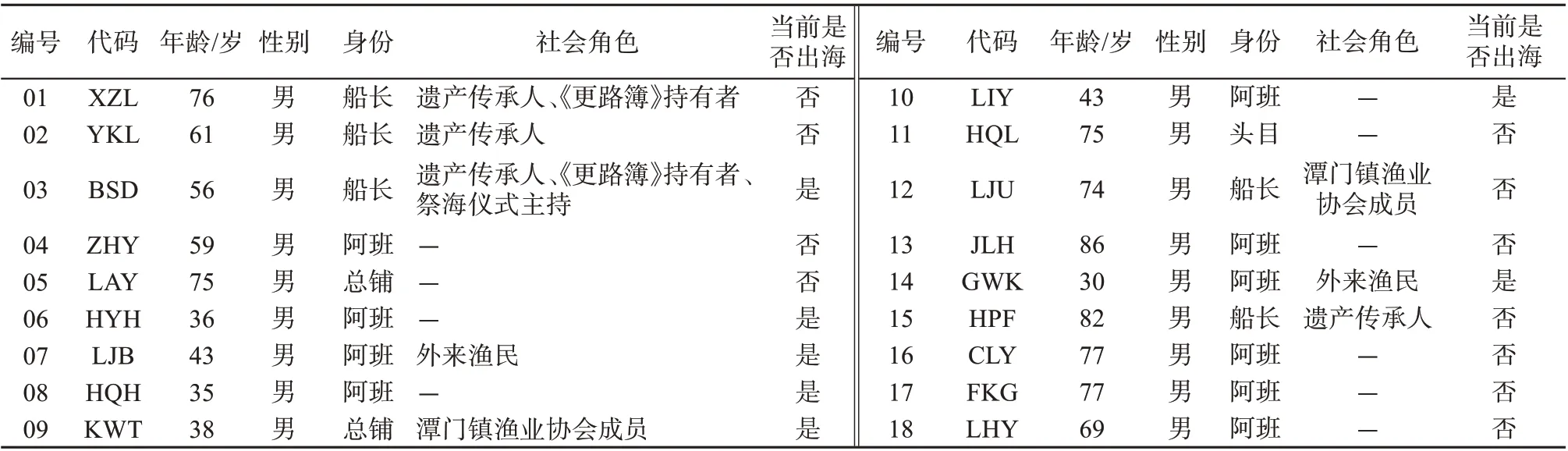

表1 訪談對象的基本信息Table 1 The basic information of interviewees

家的營建是基于特殊的地理位置及空間想象而產生的(尹鐸等,2019)。漁民南海家的營建既包含了長期工作生活的漁船空間,同時也受到自身獨特的海洋文化、外界及自然環(huán)境的共同作用和影響,進而產生對家更加寬泛的空間想象。根據漁民與南海的互動過程,結合家文化的內涵將漁民南海家的營建和情感體驗劃分為家的功能、家的情感以及家的想象三大部分。其一,家是人們生存生活的空間,能夠為人們提供必要的生活保障,支撐家庭的日常活動,包括吃飯、睡覺、休閑等。因此,船上家的功能是漁民在家感的重要物質基礎(Su,2013)。其二,家還是一個維系情感聯系的場所,是感受溫暖、體貼、照顧和支持的精神空間(陳淳等,2018)。而無血緣、婚姻等關系生活的一群人也同樣可以進行家的營建并給彼此帶來家的感覺(黃輝祥,2018)。因此,漁民在船上集體生活中的感受被提煉成家的情感。其三,家的想象往往是因為在某一場域生活許久之后,對周邊的事物產生深刻的感情,這種感情往往超越家的空間,并打破家的特定邊界而延伸到對周圍事物的喜愛和留戀(Dan et al.,2017)。漁民長期在南海生產生活,對南海上的島礁、建筑、邊界等自然環(huán)境、人工景觀都有深刻的記憶并產生著獨特的情感,這往往能喚起他們對家園的美好想象。

2 生產空間“家”的營建與體驗

受海南島東部沿海土地貧瘠,而南海諸島及其附近海域資源豐富等因素的影響,海南漁民耕海歷史悠久。風帆時代以來,海南漁民長期保持著在船上居住的出海、耕海傳統。每年農歷十一月左右,他們會組建船隊,準備好足夠船上生活用的物資,乘東北季風前往西沙、中沙和南沙群島等島礁附近海域捕魚作業(yè),次年農歷四、五月乘西南季風返回海南島(李宇軍等,2019)。

2.1 家的功能

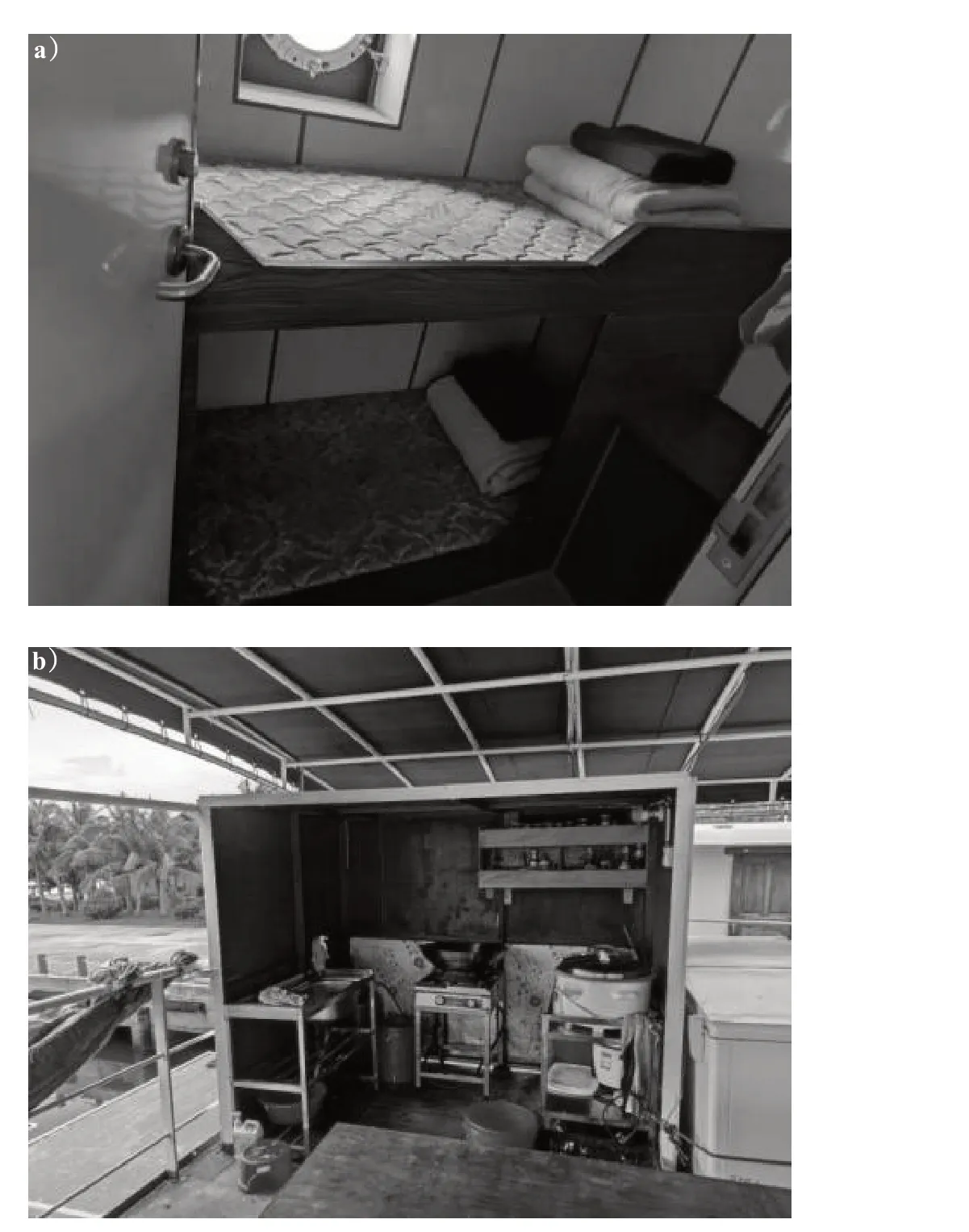

物質基礎是家營建的重要前提,能夠提供日常生活所需求的“吃住”等家的功能是營建家的前提條件。首先,漁船的空間構成和物質景觀以及先進設備的保障是漁民“家”的營建最重要的基礎。在漁船的空間構成上,船上的內部空間可分為兩部分:工作空間與非工作空間。其中,位于船前半部分的工作空間是漁民進行捕撈作業(yè)的場所,一般存放捕魚等大型設備。而剩余大部分空間是非工作空間,這些空間存在著與真實的家類似的功能空間,如臥室、廚房、大廳等(圖2),這不僅滿足了漁民日常生活的需要(如睡覺、飲食、聊天、娛樂等),更能通過集體生活來培養(yǎng)群體情感聯系,讓漁民產生“家”的情感體驗。

在這些活動空間中,多數漁民表示:睡覺和吃飯兩個日常活動的場所是最能使他們產生“在家”的感覺,還有部分漁民認為在船艙等公共空間看電視、打牌等休閑活動最有家的感覺。在談到睡覺時,他們認為休息室的設備和布局對船上的體驗影響較大,因為舒適的休息室才能更好地滿足日常勞動后的其他生活安排。在休息室他們既可以睡覺,也可以聊天、看書等,滿足了他們對私人空間的需求。相比于老舊木船休息空間的狹小,多數人只能睡在船艙中間,現代漁船較為寬敞且有獨立的休息室,內部配套上下鋪和一張床頭柜(見圖2)。休息室上部有類似于空調的冷氣出口與一個窗口,這些空間上的擴大既滿足了漁民對私人空間的需求,也提升了漁船的舒適度。

圖2 漁船上的休息室和廚房Fig.2 The loung(a)and kitchen(b)on the boat

除了休息室,船上廚房的空間設計也是家營建的重要場所。在滿足了住的需求之后,吃的需求也必不可少。為了減少風雨的干擾與方便做飯,漁民在船尾部分空間搭建起圍欄,形成半露天廚房(見圖2)。很多漁民反映,在數十年的耕海經歷中,廚房的空間布局和設備發(fā)生了較大的改變,船上的飲食條件也相應有較大的改善。相比于木船空間的狹小,現代漁船有更大的空間置放冰箱、煤氣爐等廚房用品。根據一些老漁民的說法,在以前的老木船上,做飯僅用一個小丙烷爐或煤炭爐。且由于沒有冰箱,肉類一般是腌制的,蔬菜主要是瓜類。對比之下,現代漁船設備更先進,且這些設備的改進為漁民提供了更多生活功能,飲食習慣上的改變使得漁民在船上更有“在家”的感覺。

“以前我們在船上吃得很簡單,一些腌制的豬肉和蔬菜。現在不一樣了,有了冰箱、煤氣爐等設備,吃得更好了,和家里沒多大區(qū)別。”

——訪談對象:船長BSD

獨特的景觀設計對人們的各種感官同樣具有吸引力,如物品的外形、氣味、顏色等,這些往往會激起人們特定的情感或記憶,讓人產生家的氛圍感知。因而,除了空間設計的需求,家的營建更需要物質景觀上的布局,從而刺激人們的多重感官而獲得家的體驗。漁民對于生產空間“家”的營建,不僅體現在漁船的空間設計安排上,更體現在其內部的物質景觀和布局設計。例如,在休息室內部的布局上,除了床和柜子,部分漁民還將家人的照片放在床頭柜上,在墻上貼上海報,在柜子上堆滿日常用品(如書籍、雜志、鏡子和梳子等)。在休息室,漁民充分利用有限的空間,將之打造成一個溫馨、舒適的臥室以獲得更加舒適的體驗,不斷提升自身的歸屬感和幸福感。此外,在船艙等公共空間,布置有電視機、音響、沙發(fā)等家用設施,走進船艙便有進入客廳的感覺。雖然在遠離家逾1 000 km的海洋上,漁民們同樣可以和大家一起看電視、打牌、唱歌等,從而打發(fā)海上生活極其枯燥無聊的時間。

“相比于過去,現在的漁船的休息室和廚房的條件都好得多。休息室更加寬敞、干凈和舒適。廚房有了煤氣爐、冰箱等設備,更有家的感覺。”

——訪談對象:船長LJU

“我們習慣了在船上生活,都把這里當成自己的家看待,所以在布局上和家里很像。在休息的地方,我們習慣將里面的物品擺設和家里一樣,比如,我在這里也放了一張全家福照片,也貼了一張海報。每天起床都能看見,很有家的感覺。”

——訪談對象:阿班LIY

漁船設備的先進性是影響船內家營建的物質基礎,對漁民在船體驗影響較大。漁民表示,自己的睡眠習慣和質量除受休息室內部空間設計和物質景觀布局的影響外,也受到船內設備的影響。如以往木船缺少空調、風扇等家用設施,常常讓人難以入睡。如今,現代的漁船有足夠大的空間安裝空調等設備。同時,隨著漁船噸位的增加,相比于過去木船的搖晃,現代漁船在海上航行更加平穩(wěn),這也有助于漁民獲得較好的睡眠體驗。

2.2 家的情感

家飽含團結、關懷、溫暖、安全等人類渴望且必需的強烈情感(封丹等,2015;陳淳等,2018),這些情感意義是家的核心內涵。然而,在流動的猛烈沖擊下,很多人離開自己深愛的家,走向另一個地方、另一座城市,甚至是另一個國家生活。也正是在這種背景下,新的住所中家的感覺和情感功能就顯得尤為重要(白凱等,2013)。

獨特的耕海方式決定了潭門漁民有幾個月的時間需要居住在漁船上。對于漁民而言,漁船就像是家外之家,在漫長的海上生產工作中,除了依賴船上家的功能緩解生產勞作后的疲憊,更需要填充遠離家人所帶來的精神空虛,因而家的情感功能顯得尤為重要。隨著耕海時間的增加,漁民通過船上的社會網絡而逐漸適應漁船生活,并改變自身對漁船空間的看法。漁船空間隨著時間的延續(xù),其意義逐漸發(fā)生改變,從剛開始冰冷的物理空間逐漸成為漁民的情感寄托和社會網絡載體。漁船空間由社會力量建構而成,同時具有物質性、情感性和社會性(Madanipour, 1996),通過漁民的生活化體驗而獲得多重地方意義(Tuan,1975)。通過漁民的情感建構和空間想象,漁船逐漸成為自己的第二個“家”。

首先,家是團結的象征,而團結也是漁民漁船生活的重要表現,從漁民俗語中“上了一條船,有難同當,有福同享”便可體現出來。在潭門,漁民的出海技巧都依靠老一代漁民世代傳授,無論是出海過程中查看和使用《更路簿》,或是識別判定各個島礁的命名、方位以及物產的豐富程度,甚至是如何下海潛水捕撈,都得益于老一代漁民傳授的寶貴經驗。因此,在船上的生活期間,年輕漁民和老漁民之間的關系往往非常融洽,也在長期的耕海過程中建立了深厚的感情。在漁民“家”的情感體驗形塑過程中,受到他人的關心和照顧是最讓人感到溫暖和印象深刻的,多數漁民都表示感謝曾經帶自己出海并教會自己捕魚的老一輩漁民。

“起初,自己上船后什么都不會,船上的知識和技能都要別人教。不過,船上的老前輩都很耐心教我們怎么下海捕魚,怎么克服各種困難,就和家人一樣,互相照顧。”

——訪談對象:船長BSD

其次,安全感是家的重要情感體驗,對于出海的漁民來說尤為重要。作為長期以海為生的漁民,以船為家,首先要保證漁船的安全性。漁船的安全性在不同的時期具有較大的差異,因而漁民船上的情感體驗和記憶存在較大的代際差異。每一代人建構的記憶主要來源于他們生命歷程中的重大事件和生活經驗(Schuman et al.,1989)。過去的漁船大都是帆船,船體偏小,漁民的生活空間較小且不便,一旦遇到臺風等自然災害,出海危險性較大。相對而言,經歷過風帆時代老漁民的情感體驗和記憶中或多或少夾雜著對出海的恐懼、敬仰之情和艱苦的耕海記憶。如今,現代漁船更加龐大和先進,也給予漁民更多的安全感,進而使得他們更容易產生在家的感覺。

“我們出海時候一般是10 多個人一起,因為船也不大,很怕遇到大風大浪。”“(20世紀)70年代末,我們村有一條出海的船被大風刮翻了,整條船30多個人都喪命了。” ——訪談對象:船長XZL

雖然如此,老一代漁民這種對海洋的恐懼使得他們更加敬畏大自然。大部分老漁民之間因為共同經歷過艱苦的耕海生活而感情深厚,即使退休后曾經共事的老漁民也會聚在一起喝茶閑聊。在艱辛的漁船漂泊中,漁民們收獲了最珍貴的友誼,如同家人般相伴一生。可以說,相比于老一代漁民耕海記憶中多少夾雜著艱辛和恐懼,新一代漁民出海捕魚的經歷則相對輕松,漁船和陸地上家中的體驗沒有太大的差異。然而,這些改變也減弱了部分年輕漁民出海作業(yè)時在漁船上的情感體驗,他們對大自然的敬畏和感恩也不像老一輩那么深沉,這也減弱了漁民間的情感聯系。

家的情感體驗不僅與船內部相關,還在很大程度上受外界環(huán)境的影響。在海上流動的過程中,不同地點漁船的舒適度也有較大差異。相比于海上行駛,到達島礁附近后停靠的漁船讓人感覺更加地穩(wěn)定和舒適。到達西沙、南沙群島后,漁船多停泊在島礁的礁盤內,整體沒那么晃。此外,家的情感體驗并不是短時間形成的,而是日積月累所產生的,因而耕海時長成為影響家的情感體驗的重要因素。相比于年輕漁民,老漁民更加習慣居住在漁船上并愿意分享自己的出海經歷。

“我出海打魚30 多年了,漁民一起在船上生活使得彼此之間都很熟悉,有很深厚的感情。”

——訪談對象:阿班ZHY

作為家所具有的私密空間常常與社會空間的開放具有對立性(周書剛,2009)。然而,流動的過程賦予潭門漁民在漁船共同生活的機會,并通過其情感交流打破并模糊了生產和生活空間的邊界,從而構成一個以非血緣關系形成的親密、具有歸屬感的家外之家。

2.3 家的想象

除了船上物質空間所產生個人“家”的情感體驗,漁民“家”的體驗往往會因對周圍環(huán)境的熟悉和依戀而打破空間的局限,進而對南海及其自然環(huán)境產生家的想象(封丹等,2015;薛熙明等,2016;郭文等,2020)。由于長期在海上生產生活,潭門漁民早已將南海比喻為自己的“祖宗海”。他們年輕時就出海捕魚,將人生中最寶貴的青春獻給了南海,可謂在海上度過了半生。因此,多數漁民對南海的各種自然環(huán)境和人工建筑熟稔于心,包括海上航線、物產分布、島礁的命名、方位、形狀特點,以及島礁上的人工建筑兄弟公廟與海域邊界等。而海上獨特的環(huán)境也給漁民留下了視覺、嗅覺、聽覺等多重感官的深刻記憶。

家的想象往往與周圍環(huán)境能帶來舒適的體驗密切相關,比如安全感、放松感和熟悉感等。對于海上作業(yè)的漁民而言,安全感極為重要。“自古行船半條命”,在長期的耕海過程中,大部分漁民心中都存在對海洋的恐懼。面對大海惡劣的自然環(huán)境,真正給予他們勇氣闖蕩南海與減輕內心恐懼安撫精神的是“108兄弟公”海神信仰。因此,長期以來,在潭門鎮(zhèn)及南海諸島的島礁上都有許多歷代海南漁民建造的兄弟公廟(見圖1)。訪談發(fā)現,多數漁民表示在具有兄弟公廟的島礁附近作業(yè)能夠使其感到更加安全和放松,這種情感體驗在茫茫大海中顯得彌足珍貴,也讓他們感受深刻。除了能帶給他們安全感,這些神圣的精神空間更能喚起老漁民過往出海時的深刻記憶。

圖1 潭門鎮(zhèn)區(qū)位與南海諸島兄弟公廟分布(韓振華,1998)Fig.1 The location of Tanmen Town and the distribution of Brother Temples on the Nanhai Zhudao(Han Zhenhua,1998)

“每次來到西沙、南沙群島,我們都要登島去兄弟公廟祭拜,表達對平安出海的感恩之情。在這些有兄弟公廟的島礁附近作業(yè),我們會更有安全感。”

——訪談對象:船長BSD

家的想象更多是基于與環(huán)境互動過程產生的熟悉感與歸屬感。在長期的南海耕作過程中,漁民與南海產生了多元的關系,他們熟悉南海地理生態(tài)和物產資源的分布,但同時也受制于外界自然環(huán)境的多重束縛。一代又一代漁民利用積累的智慧,在這些束縛的角力下頑強生存,形塑了多種南海海上生存模式和漁民文化。南海本是毫無意義的一片海域,但通過千百年耕耘,漁民在與南海的互動過程中,形成了一系列獨特的海洋文化。這些文化體現在海南漁民利用自身的經驗和地方性知識對南海島礁進行了命名和記載,這些島礁命名為后繼漁民在茫茫大海中作業(yè)留下寶貴的定位標志。由于南海諸島及其附近海域是海南漁民生產的重要場所,他們根據各島礁的物產、水文等特征進行命名,部分命名有助于漁民獲取相應的海產資源。如《中國南海諸島地名論稿》記載,東島因其盛產海龜而被命名為“巴興”。漁民通過本身對南海自然環(huán)境特征的認識和想象對南海諸島進行命名,并經過世世代代的口語相傳,將這些島礁命名記載于航海針經《更路簿》上,并詳細記載島礁之間航線的方向與距離,將漁民前往南海諸島多條路線的碎片化記憶凝聚上升為集體記憶。除了對島礁的命名,海南漁民還利用海洋獨特的資源在這些島礁上建立珊瑚屋、兄弟公廟等具有海南漁民文化的特色景觀。且部分漁民長期在這些島礁上生活,逐漸形成一個個社會群體。

“第一次出海,到了各個島礁,父輩們都會教我們認識這些島礁,告訴我們它們的名字。知道這些名字之后,我們就慢慢知道怎么在這茫茫大海捕魚了,它們更像是導航儀,散布于我們的南海上。”

——訪談對象:阿班CLY

在中國語境下,家的想象往往是多層次的,家不僅包含著個體的小家,更為重要的是內心的家國情懷。在海南漁民群體中,這種對南海多重家的想象表現得尤為突出。一方面,南海爭端帶給漁民較大的危險和恐懼,干擾了其出海耕作與限制了捕撈作業(yè)的范圍。南海的沖突事件帶來的危險時刻提醒著他們注意海域邊界,也讓他們產生深刻的邊界感并對區(qū)域范圍感受深刻、記憶清晰。另一方面,一次次的沖突和爭端在帶給他們恐懼的同時,也強化著他們的身份和國家認同。例如,部分老漁民對自己曾經參加過南沙保衛(wèi)戰(zhàn)感到無比自豪,并認為這是責無旁貸地保衛(wèi)祖宗海和家園的正義之舉。過去幾十年南海陸陸續(xù)續(xù)地出現各種爭端,這種突出我者與他者差別的爭端不斷強化著漁民群體作為南海守衛(wèi)者的身份認同以及對保護祖國領土完整的國家認同情感。南海爭端并沒有打倒中國漁民耕海的勇氣,反而不斷強化著漁民自身對南海“家園”的認識和想象。近年來,隨著中國國力的增強和海洋意識的提升,海軍逐漸開始駐扎南沙群島與安排漁民上島居住,這為海南漁民提供了更安全的保障,也讓漁民深刻認識到祖國強大的重要性。國家強力趕走外國勢力,既是對漁民的保護,更讓漁民認識到南海諸島及其附近海域并不是公海,而是具有邊界的中國固有領海。總體而言,漁民對南海的家園想象通過外界沖突事件等多層次影響得到不斷強化,進一步深化國家認同并折射出其“家國情懷”。

“南沙保衛(wèi)戰(zhàn)發(fā)生在1988 年,那一年我26 歲,作為民兵去前線干偵察工作。”“打仗誰都怕,但黨和國家讓我們上,我們就要保衛(wèi)祖國,不能后退當逃兵。”

——訪談對象:阿班ZHY

3 結論與討論

從海洋語境下流動視角出發(fā),以家的地理學理論為基礎并結合家文化的內涵,從家的功能、家的情感、家的想象三部分探討漁民長期耕海過程中生產空間“家”的營建與情感體驗。主要得到以下結論:

南海獨特的自然條件促使海南漁民形成長時間出海捕撈作業(yè)的傳統習慣。在長期的耕海過程中,漁民家的情感體驗打破物理空間的局限,將家的情感體驗從陸上的家屋空間延伸至對漁船生產空間“家”的營建、體驗和想象。在家的營建上,漁船是漁民出海的主要物質載體,也是長時間耕海捕魚的主要場所,因而,漁船類家的功能是漁民家的營建的重要基礎。毋庸置疑,漁船本是艱苦勞作的工作場所,是冰冷的物理空間;然而,漁船上的空間設計和物質景觀塑造完美地實現了家的功能,這既滿足了漁民身體多重感官的類家體驗,又集合了吃喝住等多種家庭功能。在漁船的空間設計上,漁船內部具備休息室、廚房、休閑室、冰箱、電視、空調等家固有的生活場所和設備,這些類家的空間設計滿足漁民在捕撈生產的同時也可依靠這些場所彌補流動對家的割裂。由此可見,漁船是一個家具齊全的實質空間,通過這些先進設施的保障更好地實現了漁船“家的功能”。同時,在空間內部的物質景觀塑造和細致布局也不斷強化著漁民“在家”的感覺。此外,漁民在漁船上家的營建不僅受到內部空間的影響,還與流動過程中不同地點有密切關系。相比于流動過程中的飄蕩,在各個島礁的停靠更讓人感到舒適。

家的功能可為漁民生產勞作疲憊后補充身體上的養(yǎng)分,賦予生產空間家的意義和內涵。家更是心靈的港灣,能夠滿足人們的情感需求,是精神依托的重要保障。流動不僅割裂了漁民與家空間上的聯系,更使得漁民面臨長期離家?guī)淼木裆系目仗摵推v,這也常常讓他們產生思家之情。因此,家的情感體驗在漁民耕海過程中便顯得尤為重要。流動在南海漁船上的漁民通過長期的相處,以多種方式獲得家的情感歸屬。出海捕魚是集體活動,漁船上不同漁民之間分工明確。漁民之間會在捕魚的整個過程分工合作、互相幫助,并通過長期的相處建立深厚的情感聯系。漁船作為生產與生活空間的復合體,漁民之間既有著生產過程中的團結合作與幫助,又有著許多其他共同的生活經歷、記憶與體驗。這些共同的經歷不斷加深他們之間的情感并產生一種家人般的感覺,滿足他們長期離家狀態(tài)下對家的情感需求。

流動語境下,家的固定位置和邊界已逐漸模糊,被賦予更加廣闊的范圍和豐富的內涵,并可以通過個人或群體的想象而營建。漁民南海生產空間家的體驗并不局限于漁船內部,在海上流動過程中他們基于對南海特定區(qū)域的認識而獲取熟悉感,并對周圍環(huán)境產生家的想象。長期出海作業(yè)的潭門漁民世代依靠南海資源生存生活,他們在漁船上的情感體驗都與南海有著緊密的關系。長期的海上作業(yè)使得他們對南海的自然、人文景觀產生深刻的多重感官記憶,如熟悉島礁的命名、方位與物產以及感知特定島礁給予他們心靈上的安穩(wěn)和輕松。此外,南海爭端事件促使海南漁民敏銳察覺到海域的范圍和邊界,并不斷強化著他們的身份和國家認同。這些獨特的地方性知識逐漸使得漁民產生對南海的歸屬感和安全感,漁民在南海周期性的家的體驗挑戰(zhàn)了傳統家的定義,并賦予南海“祖宗海”的家園想象。

自古以來,中華民族中家的概念就具有多重的含義,“四海為家”“家國情懷”無不體現出家范圍的廣闊性和內涵的豐富性。潭門漁民在南海上“家”的營建和想象是千千萬萬中國漁民南海耕耘情感體驗的一個縮影。以往家的地理學研究多集中于陸地流動對家的影響,研究對象多為城市居民,并多局限于常規(guī)住所。本文從漁民群體生產空間中的日常實踐出發(fā),探索他們利用漁船及海洋周邊環(huán)境進行“家”的營建和情感體驗,從海洋流動視角探討流動中漁民在不同場所中“家”體驗的多重影響因素。本文還明晰了生產空間和家的內在聯系,提出生產空間同樣可以成為家營建的重要場所,同時將中華民族“家”的多重內涵與家的地理學理論相結合,關注漁民群體在南海的“家國情懷”,在一定程度上豐富了家的地理學研究內涵,拓展了海洋文化地理研究。