多源數據融合的基礎測繪數據庫快速更新

王 靜 朱豐琪 范維鋒

(山東省國土測繪院, 山東 濟南 250013)

0 引言

基礎測繪是黨和政府準確掌握國情國力的重要手段,是進行科學決策、實施國家重大戰略和重大工程的重要保障,是各部門開展專業普查的重要基礎,是資源、生態環境建設監督的重要支撐[1]。

省級基礎測繪數據作為不可或缺的重要基礎地理空間信息資料,在本省國民經濟建設、國土整治、環境保護、防災減災等方面發揮著重要的作用,其更新的主要任務是獲取科學、準確、現勢性強的基礎地理數據,更新主要集中在水系、交通、居民地、植被等幾個方面[2-3]。

地理國情普查工作獲取大量我國地表自然資 源要素數據和人文地理要素數據,這些數據權威、客 觀、準確[4]。地理國情要素數據包括道路、構筑物、人工堆掘地、水域、地理單元數據;地表覆蓋數據地表覆蓋數據主要包括種植土地、林草覆蓋、房屋建筑區、道路、構筑物、人工堆掘地、荒漠與裸露地表、水域[5]。

隨著我國經濟發展方式戰略轉型、總體國家安全觀、“深化供給側結構性改革,建設數字中國、智慧社會, 建設美麗中國”的提出和戰略部署“一張網”“一個庫”“一個平臺”的提出,都對基礎測繪的轉型升級發展提出了新的要求[6-8]。

現有基礎地理信息數據的現勢性難以滿足社會各行業快速增長的需求,迫切需要進行快速及時的更新,并不斷整合和豐富基礎地理信息數據內容[9-10]。

基礎地理信息的快速更新一直是測繪行業研究的熱點[11]。山東省在“十三五”期間就已經開始探索基礎測繪數據與地理省情數據相結合進行快速更新,并取得了一定成效。在“十四五”又進一步提出充分利用省市縣多比例尺、多類型數據進行融合建立一體化融合時空數據庫。

1 技術路線

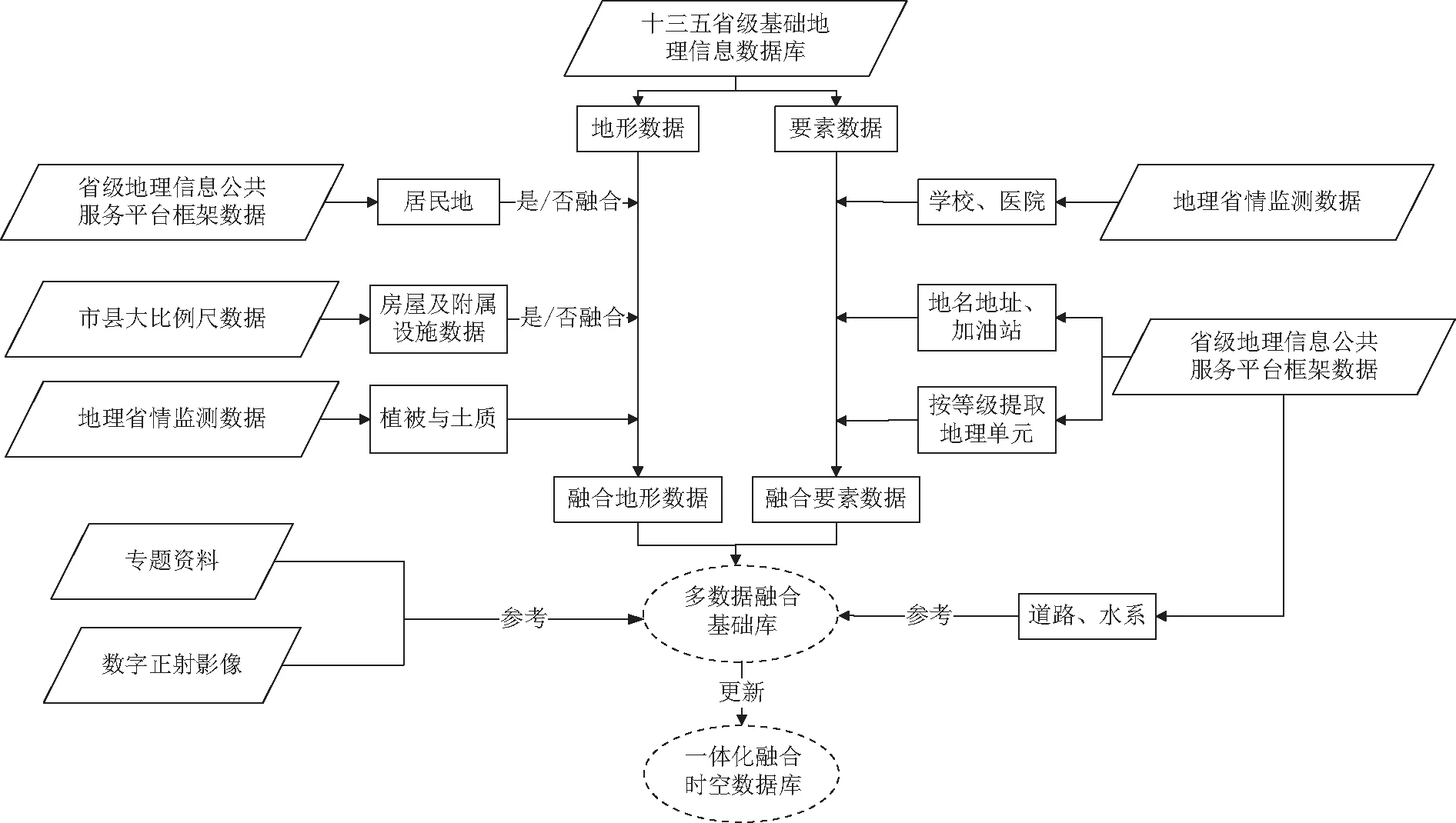

基于“十三五”省級基礎地理信息數據庫為基礎,分析地理省情監測數據、市縣大比例尺數據和省級地理信息公共服務平臺數據,對多源數據融合建立一體化融合時空數據庫,參考數字正射影像(digital orthophoto map,DOM)、專題資料和框架數據部分提取數據進行快速更新(圖1)。

圖1 技術路線

2 多源數據類型

2.1 “十三五”省級基礎地理信息地形要素數據成果

山東省“十三五”期間完成的全省范圍省級基礎地理信息地形要素第二輪更新數據(2019—2020),作為基礎庫數據。

2.2 省級地理信息公共服務平臺框架數據成果

山東省省級地理信息公共服務平臺是山東省“權威、統一、高效”的空間定位基礎平臺,數據全面、權威、精度高、更新快。省級地理信息公共服務平臺框架數據成果包含水系、居民地、道路、植被、境界、地名等基礎地理要素,數據結合權威部門專題資料、導航數據、眾源眾包數據進行更新,數據整體現勢性較高。

2.3 市縣大比例尺數據成果

山東省市縣大比例尺數據成果為“十三五”期間市縣完成的基礎測繪數據,數據精度較高,要素采集全面,數據比例尺為1∶500、1∶1 000、1∶2 000,數據格式為mdb、gdb、edb、dwg,數據坐標系為2000國家大地坐標系,現勢性為2016—2020年。

2.4 地理省情監測數據成果

2020年度山東省基礎性地理省情監測數據成果內容豐富,精確度高,現勢性強。坐標系統為2000國家大地坐標系,以縣級任務區為單位進行數據組織。

2.5 專題資料

山東省交通廳提供的最新山東省道路網數據,包括全省的國道、省道、縣道、鄉道、專用道、橋梁數據,數據現勢性為2020年。

國家海洋局(現并入自然資源部)編寫出版的中國海島(礁)名錄,數據現勢性為2012年。

2.6 數字正射影像

覆蓋全省陸域(不含青島)的0.2 m/0.5 m分辨率數字正射影像,現勢性為2021年。

3 多源數據融合與更新

3.1 居民地及設施數據融合

利用“十三五”省級地理信息地形要素數據、平臺框架數據、市縣基礎地理信息數據等多源數據進行融合。融合前對比分析各類數據源的現勢性、幾何位置精度、精細程度,不同區域采用不同融合方式;在現勢性相當的情況下,優先選擇高精細度數據為主進行融合;若現勢性存在明顯差異,則以現勢性優的數據為主進行融合。

3.2 水系、道路更新

水系、道路屬性以基礎庫數據為本底,專題資料與框架數據提取的水系道路為參考,對本底數據的屬性進行合理修改,名稱不一致的,需外業核實(圖2)。

圖2 路名不一致

3.3 地理單元融合更新

地理單元指按照規劃、管理、識別或利用的需求,按一定尺度和性質將多種地理要素組合在一起而形成的空間單位。

地理單元分為行政區劃與管理單元、城鎮綜合功能單元和自然地理單元。

3.3.1行政區劃與管理單元

從國家頒布的第三次國土調查數據中提取行政區劃數據進行融合。

從平臺框架數據成果中提取行政村、自然村、18級以上特定園區要素(如工業園區、保稅區等歸入特殊管理區域)進行融合。

3.3.2城鎮綜合功能單元

利用基礎庫數據、平臺框架數據、地理省情監測數據等多源數據進行融合。

①基礎庫數據中提取水廠、電廠、污水處理廠、變電站(有變電設備的廠區)、飼養場數據;②地理省情監測數據中提取學校、醫院數據;③其他城鎮綜合功能單元從平臺框架數據中提取。

3.3.3自然地理單元

自然地理單元數據以基礎庫數據為主。

在地理單元更新的過程中,對于同一院落不同性質不同名稱的,要進行外業核查。

3.3.4植被與土質

植被與土質從地理省情監測地表覆蓋數據中進行提取轉換融合。

除上述幾類要素外的測量控制點、管線、地貌等要素,以基礎庫數據為主進行融合。

4 主要技術問題研究

在一體化時空融合數據庫的建立和更新過程中,遇到了不同的技術問題,并進行相應的研究,其主要問題有2個。

4.1 居民地及設施數據提取

在居民地及設施數據提取時,由于框架庫數據和市縣大比例尺數據與基礎數據庫的居民地及設施要素代碼不一致,需要進行對照轉化,把框架庫數據和市縣大比例尺數據中的居民地及設施數據對照轉化到基礎數據庫相應層中。

4.1.1框架庫數據提取

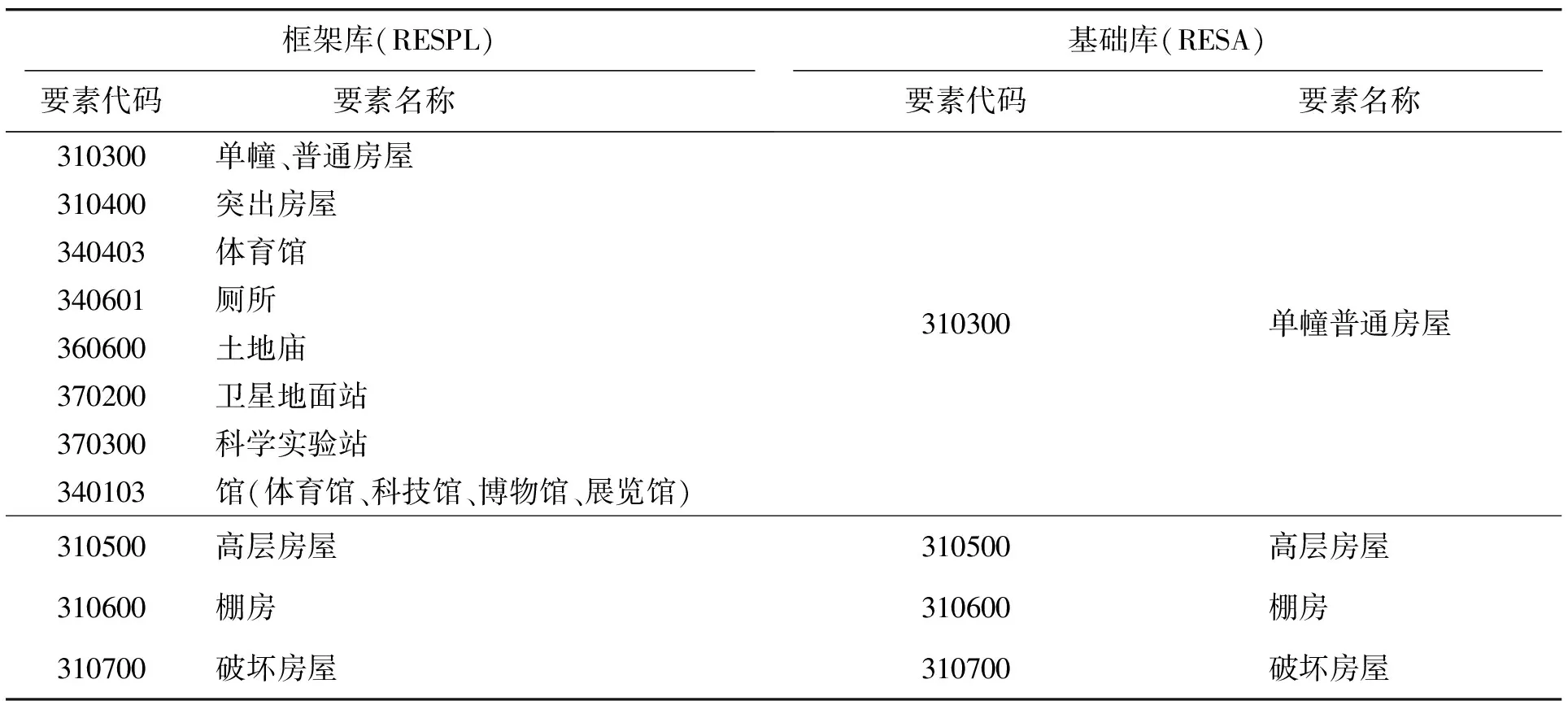

針對所提供的框架庫數據進行分析和對比,框架庫數據中RESPL層與基礎庫RESA層制作相應的對照表(表1)。

表1 框架庫對照表

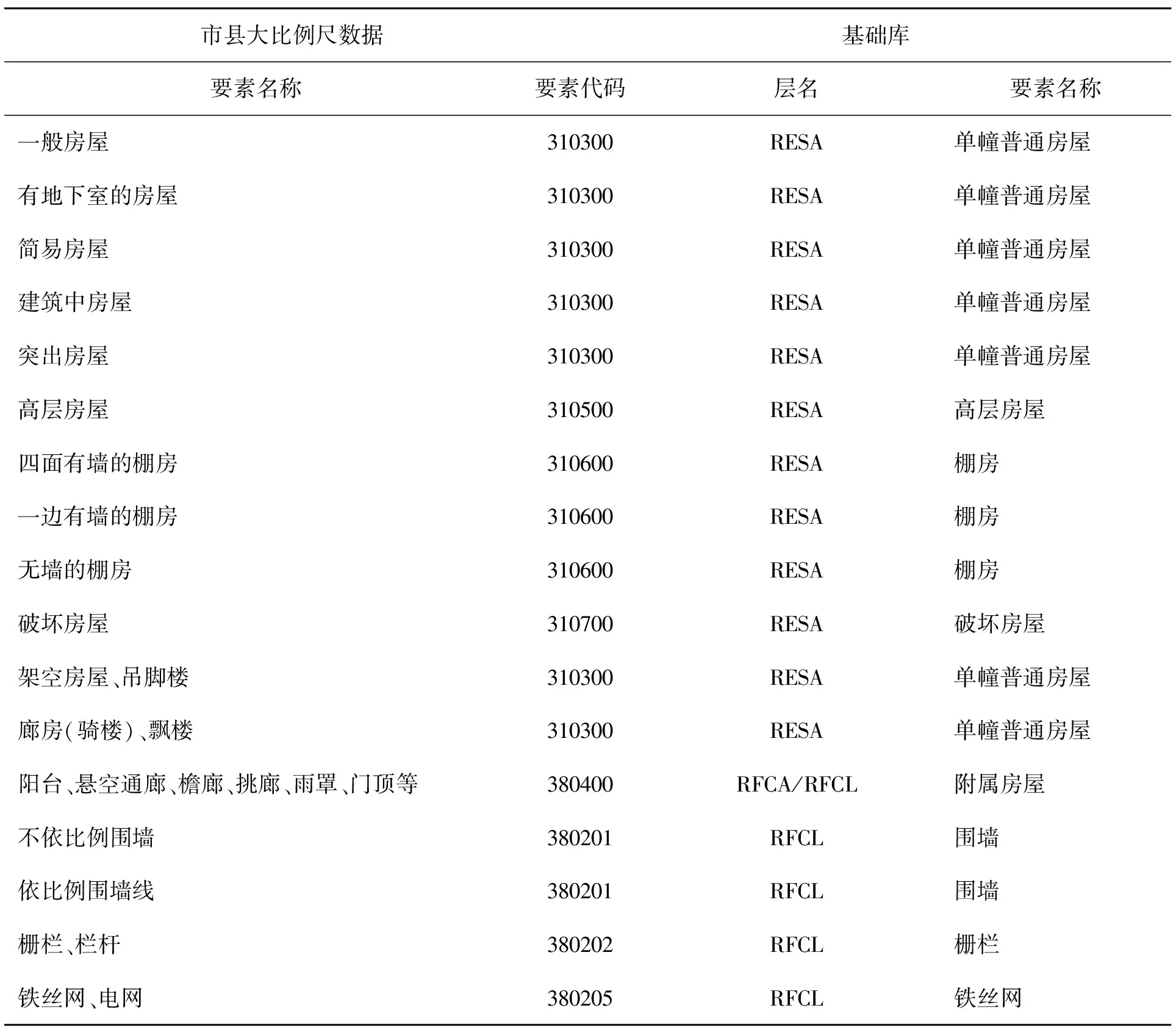

4.1.2市縣大比例尺數據提取

針對所提供的市縣大比例尺數據進行分析和對比,市縣大比例尺數據與基礎庫數據(RESA、RFCA、RFCL)制作相應的對照表(表2)。通過對照表將采用的框架庫數據或市縣大比例尺數據的居民地及設施要素代碼快速地轉化為基礎庫居民地及設施數據要素代碼。[12]

表2 市縣大比例尺數據對照表

4.2 框架數據庫地理單元數據提取

框架數據的地理單元內容豐富,涵蓋全面,若全部進行利用,工作量大,圖載量大,且部分地理單元不滿足基礎測繪的采集要求,因此針對框架數據中的地理單元進行分析,根據可利用情況對框架數據地理單元進行相應的等級設定提取[13-15]。如框架數據地理單元教育科研大類提取規則(表3)。

表3 框架數據地理單元教育科研大類提取規則

5 結束語

多源數據融合的優勢:①減少數據冗余、重復存儲,避免數據庫硬件資源的浪費;②便于數據內容的快速更新,提高數據更新頻率,使面向物理實體對象或要素的增量更新與實時更新成為可能;③體現地理信息“一張圖”,“一張藍圖繪到底”理念,能為“多規合一”等工作提供更好的基礎支撐保障;④節省測繪資源,避免重復測繪;⑤數據現勢性強,更新頻率快,極大滿足省級部門和社會的需求。

多源數據融合技術雖然取得了一定的成就,但是隨著城市的快速擴容和國家經濟的快速發展,大面積的村莊拆遷、學校醫院等重要單位的合并、社區的建設和企業單位的變更,地理單元的現勢性有時不能滿足社會的需求,建議加快與地方建立相應的聯動更新,提高地理單元的現勢性。

全省地貌更新由于獲取數據的時間長,更新頻率低,發達地區的變化大,其地貌數據已不能適應部分客戶的需求,造成其余數據資源的浪費,建議有針對性地進行地貌快速更新,增加更新頻率。

實踐證明,多源數據融合的應用不僅極大提高了基礎測繪數據庫更新的頻率,也提高了數據的現勢性,極大滿足省級政府和各部門的及時需求,并為多數據融合提供了參考,充分論證了此方法的可行性與先進性。