CT參數評估腰椎間盤突出癥患者病情的價值

牛改霞,郝喜云

(濮陽市范縣人民醫院 醫學影像科,河南 濮陽 457500)

腰椎間盤突出癥(LDH)是臨床常見的疾病,多見于20~50歲的青壯年男性,腰痛及神經根癥狀是其主要表現[1]。椎體終板是組成腰椎的重要部分,其解剖形態為向心性凹陷,椎間盤發生退行性病變時,椎骨終板的壓力分布發生變化,造成椎體結構的改變。此前研究主要側重于LDH患者終板的結構、厚度、最大矢狀直徑等,且對LDH患者腰部肌肉支撐系統、雙側腰大肌橫斷面積差值等參數也缺乏系統性的研究[2]。本研究將CT參數腰椎矢狀面屈曲角、終板屈曲深度、雙側腰大肌橫斷面積差作為切入點,分析其診斷LDH患者椎間盤退變分級的價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2019年11月至2021年11月我院收治的196例LDH患者為觀察組:男118例,女78例;年齡32~75歲,平均(51.30±8.69)歲;病變位置:L2~L434例,L4~L598例,L5~S164例。納入標準:確診為LDH;病變位置L3~S1;接受CT檢查。排除標準:合并脊柱腫瘤、結核等;椎體骨折、骨質疏松;既往接受脊柱手術。以同期200例健康者為對照組:男108例,女92例;年齡30~75歲,平均(51.87±8.75)歲。兩組的基線資料比較無統計學差異(P>0.05)。

1.2 方法采用64層螺旋CT(德國西門子)掃描,受試者取仰臥位,掃描范圍T1上緣至S1終板平面,層厚1 mm。利用CT工作站進行三維圖像重建。根據病例資料中核磁數據,按照Pfirrmann分級方式確定L3~S1的椎間盤退化分級。Pfirrmann分級:Ⅰ級:椎間盤質均高度正常,色亮白,髓核與纖維環邊界清晰,信號強度低于腦脊液;Ⅱ級:椎間盤非均質高度正常,髓核與纖維環邊界清晰,信號強度高或低于腦脊液;Ⅲ級:椎間盤質不均,高度輕微降低,色灰、髓核與纖維環邊界不清晰,中等強度信號;Ⅳ級:椎間盤質不均,高度降低,色灰或黑,髓核與纖維環邊界消失,中等或低信號;Ⅴ級:椎間盤質不均且塌陷,色黑,髓核與纖維環無邊界,低信號。196例患者中Ⅱ級55例,Ⅲ級76例,Ⅳ級59例,Ⅴ級5例。在CT矢狀面重建圖像上將終板的前、后緣分別定義為A、P,作AP連線的垂線,與終板間最長的線記為CD,CD長度為終板屈曲深度,AC與CP的夾角為矢狀面屈曲角。選取L3~S1椎間盤層面,繪制感興趣區,測量兩側腰大肌橫斷面積,計算兩側差值。

1.3 統計學方法采用SPSS 23.0統計軟件處理數據。計量資料行t檢驗,采用受試者工作特征(ROC)曲線分析CT參數診斷椎間盤退變分級的價值,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組的CT參數比較兩組L3~S1平均終板屈曲深度、平均矢狀面屈曲角、平均腰大肌橫斷面積差值比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組的CT參數比較(±s)

表1 兩組的CT參數比較(±s)

組別 n 平均終板屈曲深度(mm)平均矢狀面屈曲角(°)平均腰大肌橫斷面積差值(cm2)觀察組 196 1.92±0.45 166.31±3.28 1.29±0.33對照組 200 2.87±0.80 157.46±3.07 0.42±0.13 t 14.525 27.727 34.642 P 0.000 0.000 0.000

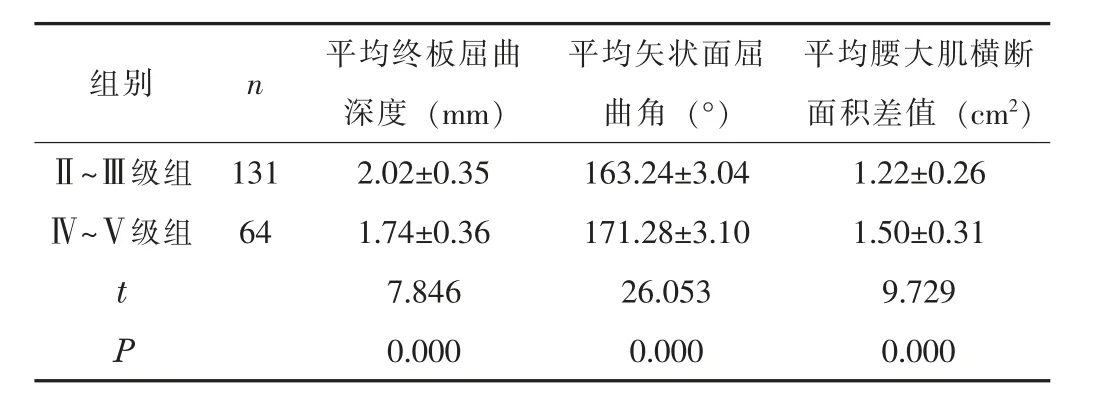

2.2 不同Pfirrmann分級患者CT參數比較Ⅱ~Ⅲ級組L3~S1平均終板屈曲深度高于Ⅳ~Ⅴ級組,平均矢狀面屈曲角、平均腰大肌橫斷面積差值低于Ⅳ~Ⅴ級組(P<0.05)。見表2。

表2 不同Pfirrmann分級患者CT參數比較(±s)

表2 不同Pfirrmann分級患者CT參數比較(±s)

組別 n 平均終板屈曲深度(mm)平均矢狀面屈曲角(°)平均腰大肌橫斷面積差值(cm2)Ⅱ~Ⅲ級組 131 2.02±0.35 163.24±3.04 1.22±0.26Ⅳ~Ⅴ級組 64 1.74±0.36 171.28±3.10 1.50±0.31 t 7.846 26.053 9.729 P 0.000 0.000 0.000

2.3 CT參數診斷Pfirrmann分級Ⅳ~Ⅴ級的價值平均終板屈曲深度、平均腰大肌橫斷面積差值診斷Pfirrmann分級Ⅳ~Ⅴ級的AUC低于平均矢狀面屈曲角(Z=6.158、5.474,P<0.001)。見表3、圖1。

表3 CT參數診斷Pfirrmann分級Ⅳ~Ⅴ級的效能分析

圖1 CT參數診斷Pfirrmann分級Ⅳ~Ⅴ級的ROC曲線

3 討論

腰椎為人體軸骨骼的核心組成部分,為維持機體直立姿勢及進行生理活動的基礎。椎間盤的解剖結構使腰椎具有適當的活動度及承受負荷的能力[3]。椎體終板是椎間盤的重要組成部分,為椎間盤與椎體的邊界,可將椎間盤軸向負荷分散至相鄰的椎體,降低腰椎軸向載荷產生的靜水壓力,防止較高壓力的髓核突出至周圍松質骨中。

本研究對比LDH患者與健康人CT相關參數(L3~S1平均終板屈曲深度、矢狀面屈曲角、腰大肌橫斷面積差值),結果顯示,兩組上述指標存在差異,提示利用上述參數可用于LDH的早期診斷。隨著腰椎退行性改變的進展,腰椎矢狀面屈曲角度呈現增大的趨勢,終板區域平坦化。具有相同程度退變情況下,發生腰椎間盤突出的椎間隙終板更加平坦[4]。終板屈曲深度的變化可干擾軟骨終板的營養途徑,減少溶質向椎間盤的擴散,引起終板-髓核通路傳導障礙,促進腰椎間盤退變[5]。本研究結果顯示,Ⅱ~Ⅲ級組L3~S1平均終板屈曲深度高于Ⅳ~Ⅴ級組,矢狀面屈曲角、腰大肌橫斷面積差值低于Ⅳ~Ⅴ級組,提示上述參數與LDH患者椎間盤退變情況關系密切。椎間盤退變可引起椎體重建及椎體終板性質的變化。終板屈曲深度的增加為適應椎間盤退變的自適變化,可減輕對椎體的壓力及負荷[6]。椎間盤退變進展過程中,作用于終板的應力從中心向外周轉移,導致外周終板突出,降低椎體周圍高度,矢狀面屈曲角度增加,終板屈曲深度減少[7-8]。本研究利用ROC曲線分析終板屈曲深度、矢狀面屈曲角、腰大肌橫斷面積差值診斷Pfirrmann分級Ⅳ~Ⅴ級的價值,結果顯示三者診斷Pfirrmann分級Ⅳ~Ⅴ級的AUC分別為0.711、0.974、0.750,提示三者均具有一定的診斷價值。

綜上所述,終板屈曲深度、矢狀面屈曲角、腰大肌橫斷面積差值與椎間盤退變分級關系密切,三者在診斷椎間盤退變分級方面具有一定的價值。