胸壁腫瘤切除術后繼發肺栓塞的危險因素分析

燕俊強,馬丙全

(開封市杞縣人民醫院 外科,河南 開封 475299)

胸壁腫瘤是常見的腫瘤疾病,多見于胸廓深部軟組織、骨骼、肌肉等部位。胸壁腫瘤多數早期癥狀不典型,早期診斷難度較大。臨床對于早期胸壁腫瘤推薦采用手術切除治療,可有效挽救患者的生命,延長生存時間,但手術切除治療的創傷較重,手術刺激可激活體內的凝血功能,加上腫瘤細胞的增殖、侵襲作用,可加重機體高凝狀態。肺栓塞(PE)是胸壁腫瘤術后常見的并發癥,是指肺動脈異常堵塞,對肺部血液循環造成阻礙的癥狀,臨床主要表現為胸痛、面色蒼白、咳嗽、焦躁不安等,死亡率較高,對患者預后造成不利影響[1]。故及早明確與胸壁腫瘤切除術后發生PE相關的因素,對預防及治療PE提供參考。研究[2-3]表明,高齡、感染、基礎疾病等與PE的發生關系密切,但尚存在爭議。本研究探討胸壁腫瘤切除術后繼發PE的危險因素,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料以2017年2月至2021年2月我院收治的90例胸壁腫瘤患者,根據術后PE發生情況分為PE組(n=8)和非PE組(n=82)。PE組男性4例,女性4例;年齡45~80歲,平均(68.25±7.05)歲;疾病類型:良性腫瘤5例,惡性腫瘤4例;病理分期:Ⅱ期3例,Ⅲ期5例。非PE組男性42例,女性40例;年齡43~80歲,平均(58.65±6.25)歲;疾病類型:良性腫瘤57例,惡性腫瘤25例;病理分期:Ⅱ期25例,Ⅲ期57例。兩組的一般資料比較見表1。本研究經我院醫學倫理委員會批準。

1.2 入選標準納入標準:①影像學及實驗室檢查確診為胸壁腫瘤;②存在手術治療適應癥;③對本研究知情。排除標準:①入組前超聲檢查顯示深靜脈血栓陽性;②存在出血傾向;③凝血功能紊亂;④合并精神系統疾病。

1.3 方法收集患者的年齡、性別、基礎疾病(糖尿病、高血脂、高血壓、房顫)等資料。術中病理檢查確定病理分期;采集患者空腹靜脈血,檢測D-二聚體(D-D,免疫比濁法)、血小板計數(PLT,全自動血液分析儀)、白細胞計數(WBC,流式細胞儀),監測氧分壓(PO2)。PE患者給予抗凝治療,低分子肝素1 mg/kg,皮下注射,1~2次/d;華法林起始劑量2.5~3.0 mg/d,定期檢測國際標準化比值(2.0~3.0),抗凝治療1~3個月。

1.4 統計學方法采用SPSS 23.0統計軟件處理數據。計數資料以n(%)表示,采用χ2檢驗;計量資料以±s表示,采用t檢驗;危險因素采用Logistic回歸分析;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

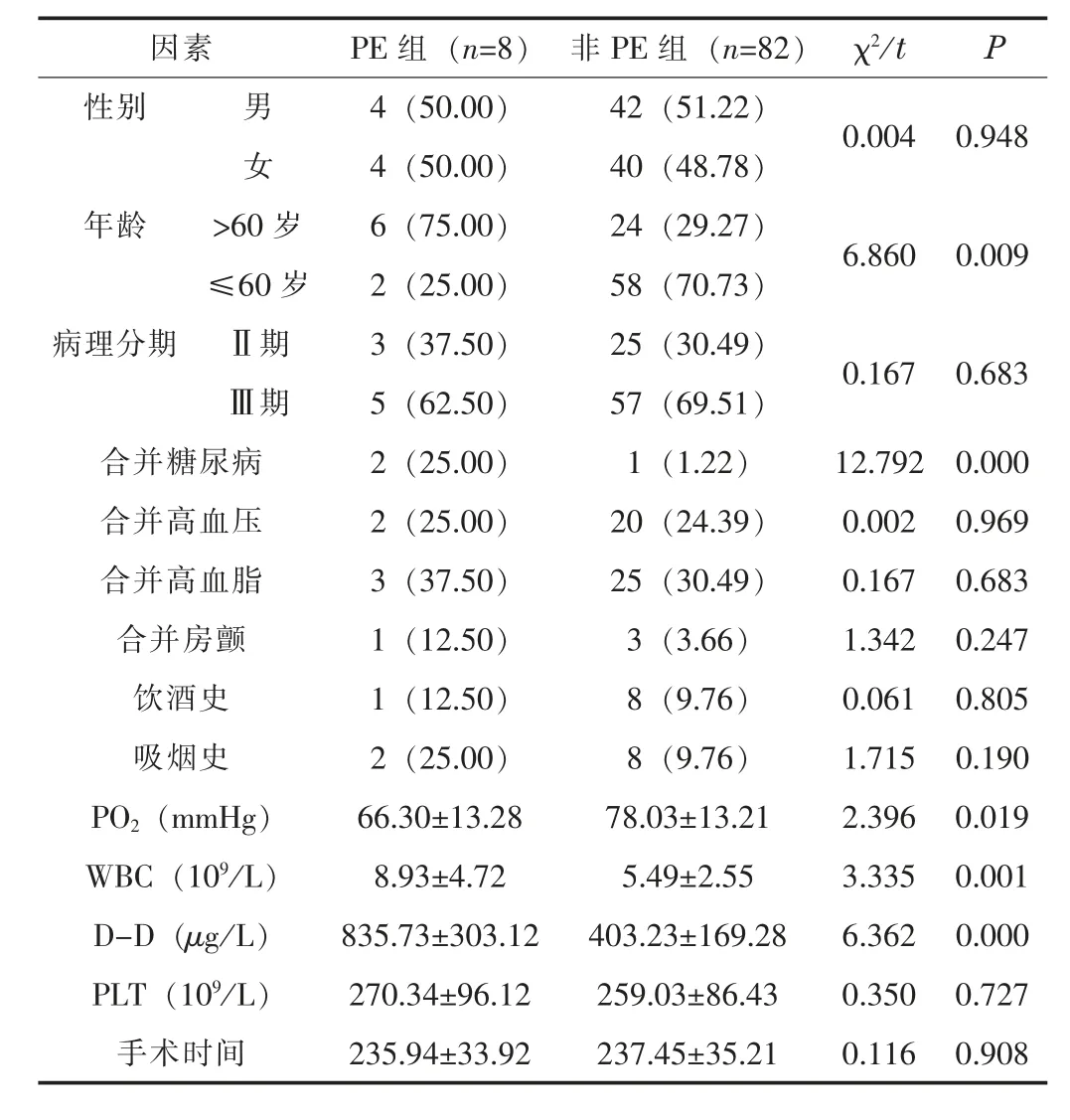

2.1 影響胸壁腫瘤切除術后繼發PE的單因素分析兩組的性別、病理分期、PLT、手術時間、合并高血壓、合并高血脂、合并房顫、飲酒史、吸煙史等方面比較無顯著差異(P>0.05)。PE組年齡>60歲、合并糖尿病占比及WBC、D-D水平高于非PE組,PO2水平低于非PE組(P<0.05)。見表1。

表1 影響胸壁腫瘤切除術后繼發PE的單因素分析[n(%),±s]

表1 影響胸壁腫瘤切除術后繼發PE的單因素分析[n(%),±s]

因素 PE組(n=8) 非PE組(n=82) χ2/t P性別 男 4(50.00) 42(51.22) 0.004 0.948女 4(50.00) 40(48.78)年齡 >60歲 6(75.00) 24(29.27) 6.860 0.009≤60歲 2(25.00) 58(70.73)病理分期 Ⅱ期 3(37.50) 25(30.49) 0.167 0.683Ⅲ期 5(62.50) 57(69.51)合并糖尿病 2(25.00) 1(1.22) 12.792 0.000合并高血壓 2(25.00) 20(24.39) 0.002 0.969合并高血脂 3(37.50) 25(30.49) 0.167 0.683合并房顫 1(12.50) 3(3.66) 1.342 0.247飲酒史 1(12.50) 8(9.76) 0.061 0.805吸煙史 2(25.00) 8(9.76) 1.715 0.190 PO2(mmHg) 66.30±13.28 78.03±13.21 2.396 0.019 WBC(109/L) 8.93±4.72 5.49±2.55 3.335 0.001 D-D(μg/L) 835.73±303.12 403.23±169.28 6.362 0.000 PLT(109/L) 270.34±96.12 259.03±86.43 0.350 0.727手術時間 235.94±33.92 237.45±35.21 0.116 0.908

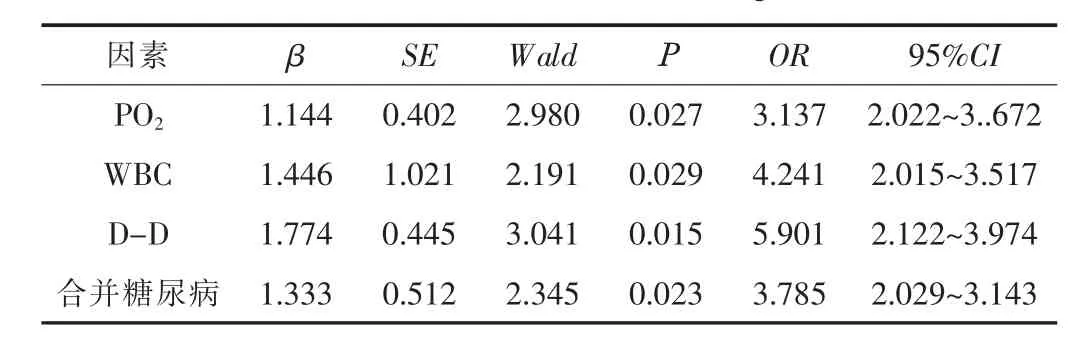

2.2 影響胸壁腫瘤切除術后繼發PE的多因素分析將單因素分析有統計學差異的因素,即年齡(≤60歲=1,>60歲=1)、PO2(>72.64 mm Hg=0,≤72.64 mm Hg=1)、WBC(<6.92=0,≥6.92=1)、D-D(<705.64=0,≥705.64=1)、合并糖尿病(無=0,有=1)作為自變量,將PE發生情況(未發生=0,發生=1)作為因變量納入Logistic回歸分析,結果顯示合并糖尿病(OR=3.785)、PO2(OR=3.137)、WBC(OR=4.241)、D-D(OR=5.901)為胸壁腫瘤切除術后繼發PE的獨立危險因素(P<0.05)。見表2。

表2 影響胸壁腫瘤切除術后繼發PE的Logistic回歸分析

2.3 治療效果8例PE患者確診后在1 h內給予規范的抗凝治療,患者的胸痛、呼吸困難等癥狀得到緩解,檢查血氧分壓、生化指標等恢復正常,肺動脈血管造影檢查提示栓子消失。

3 討論

PE是腫瘤術后常見且嚴重的并發癥,可誘發慢性肺動脈高壓甚至導致患者死亡,嚴重干擾患者的康復[4]。PE癥狀主要表現為不明原因的呼吸不暢、胸痛、咳嗽等,患者的癥狀無特異性,故極易延誤早期治療。近年來,PE的發病率不斷升高,其原因可能與臨床對于PE重視程度不夠引起。研究[5-6]表明,年齡、D-D濃度、手術等與PE的發生緊密相關。抗凝、溶栓及介入治療為臨床治療PE的主要手段,然而在治療期間患者發生出血的風險較高,抗凝藥物劑量及治療時間把握不好可造成出血事件,影響患者預后[7]。為減少我院胸壁腫瘤切除術后PE的發生,本研究系統性分析影響PE發生的因素,以期為臨床防治PE提供參考。

本研究中90例接受手術治療的胸壁腫瘤患者術后PE發生率為8.89%(8/90);PE組年齡>60歲、合并糖尿病占比及WBC、D-D水平明顯高于非PE組,PO2水平明顯低于非PE組(P<0.05)。提示上述指標可能與胸壁腫瘤切除術后繼發PE存在一定的聯系。進一步經多因素Logistic回歸分析顯示,PO2、WBC、D-D、合并糖尿病為胸壁腫瘤患者術后繼發PE的危險因素(P<0.05)。PO2為判定機體缺氧程度及呼吸功能的指標,WBC為評估機體炎癥狀態的指標,D-D為反映繼發性纖溶活性的標志物。術前應密切監測患者的相關指標水平,給予科學的干預,減少PE的發生。本研究結果提示D-D水平與PE的發生存在聯系,推測其原因可能是與納入患者的個體差異、遵醫囑情況及家屬的協助干預等有關。另外,本研究中,8例PE患者均接受抗凝、溶栓等治療,治療后患者均未發生出血,治療效果較好。

綜上所述,胸壁腫瘤切除術后繼發PE與患者的血氧含量低、感染、血液高凝及合并糖尿病關系密切,根據上述危險因素干預可有效預防PE的發生。