急診科污染被服優化管理的效果分析

郭美英 王莎 肖濤 曾佳 李守根 張小紅

醫院感染管理始終是醫院各項工作的重中之重,醫院管理者須給予足夠的重視。為積極有效地救治患者,保證日常工作有序進行的同時有效防止傳染病在醫院內交叉感染,確保醫療與護理質量,院感防控中的任何細節均不可忽視[1]。被服是醫院不可或缺的物資,直接與患者、醫護人員進行皮膚接觸。住院期間,患者皮膚脫屑、毛囊及皮脂腺的分泌物、呼吸道分泌物和大小便等污染物會污染被服,從而滋生細菌,或導致患者繼自身疾病如乙肝、梅毒和多重耐藥菌感染等的二次感染。據相關研究報道,醫院布類物品未消毒時,平均菌落數高達7×10 cfu/cm2,檢出的細菌多為革蘭氏陰性桿菌、革蘭氏陽性桿菌、革蘭氏陰性球菌、革蘭氏陽性球菌[1];在使用過的被服中,存有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、輪狀病毒、肝炎病毒、真菌等各種微生物[2],對醫院環境及人群極易造成多重感染,因此被污染的被服必須經過規范合理的回收和消毒處理。污染被服的管理質量和清潔程度與院感防控質量密切相關,是醫院院感管理的重要組成部分。2018年國家衛健委發布了《醫療機構門急診醫院感染規范》,門急診的院感防控工作越來越受到重視[3]。本研究針對污染被服這一薄弱的醫源性感染環節采取規范化的管理措施,旨在減少患者和醫護工作者的醫院感染,改善被服管理效果,降低被服耗損。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究依托湖南省大型綜合三級甲等醫院急診科,該科室包括搶救區、留觀區及EICU 3個區域,共60張病床。每日拆換送洗床單被套約80個,使用過的污染布類分別在3個區域污染布類柜暫存,污染布類柜分別存放于搶救區過道、留觀區過道及EICU處置室。科室的洗衣房工人每日進行污染布類回收,科室1名護士進行協助,經工人分類清點、護士核對后再回收。選擇2020年3—8月的布類回收數據為對照組,選擇2020年9月—2021年2月的布類回收數據為觀察組。

1.2 急診科污染被服優化管理方法

對照組采用常規方法處理布類,自2020年9月開始實施急診科污染被服優化管理方法,即采用“各色不干膠標簽+分袋包裝”法,具體步驟如下。

(1)急診科污染被服現存問題:①環境污染床單被套拆下、病服換下時,從護理車上放入污染布類柜,工人拿出來分類、清點、打包、送洗中均存在揚塵;被患者血液、體液污染的布類,不能做到完全預處理[4],與其它非特殊污染的布類混放,患者體液、血液、排泄物、分泌物等對環境表面存在潛在污染可能性[5];布類分揀過程會產生攜帶傳染性病原菌的飛塵或氣溶膠;在病區走廊上清點數量,造成地面、空氣污染。②工作人員防護問題洗衣房工作人員感缺乏污染控制、個人防護等相關知識和培訓,自我防護意識淡薄,工作人員在工作期間不能正確穿戴帽子、口罩、手套等防護用品。回收分揀時抖動污染布類會產生飛塵或氣溶膠,不僅會污染病區還會對清點人員的身體產生危害[6]。③清點困難護士拆除床單位時,經常將床單被套和枕套混在一起放入污染布類柜,甚至將枕套和床單塞在入被套里,工人清點時一邊分類一邊清點,容易混淆,或沒有分揀出來;且每次分類清點回收時間長達30~40 min,護士和工人的清點過程易被其他患者或家屬打攪,導致點數困難[7];清點錯誤造成布類遺失數量較多。④護士工作負荷增加,護理人力被占用,每日早上護理任務重時,仍需分出1名護士協助洗衣服工人點數,增加了護士工作負荷。

(2)優化管理用物準備: ①設計被套、床單、枕套等不干膠標簽,被套選用圓形紅底白字不干膠,床單選用三角形藍底白字不干膠,枕套采用六邊形綠底白字不干膠,大小統一設計成直徑約3.5 cm,根據各區域特殊需求依次設計病服衣褲,從顏色、形狀上即能輕易區別。②選擇大小適宜的白色透明塑料袋,適合裝布類,大小以能裝一個被套為宜。③將用物備在科室3個區域護士站,醒目又易拿取的地方。

(3)規范護士工作流程:在科護士質量分析會上指導全體護士使用,污染布類拆下來后立即使用專用塑料袋裝好扎口,按床單、被套種類分別貼上“床單”“被套”等標簽,將分袋裝好的污染布類放到護理車上,送入污染布類柜暫存;護士長及片區負責組長每日進行指導與督查,通過1個月時間的追蹤指導,科室護士均能按照規范進行操作。

(4)規范工人清點流程:指導洗衣服工作人員在進行被服清點時正確穿戴帽子、口罩、手套等防護用品,教會工人根據“床單”“被套”或“枕套”等標識分類清點。如果被服沒有裝袋,則不予回收。清點布類的護士對工人進行指導與督促。

1.3 觀察指標

(1)污染布類回收的揚塵環節數量:科室污染布類回收的揚塵環節數量,揚塵環節越少回收分揀布類時產生的揚塵對病區的污染越少。

(2)平均布類遺失數量:每月平均布類遺失數量對比,統計對照病區每月遺失的床單及被套的數量。

(3)科室的被服成本:干預前后半年科室的被服成本的對比,被服成本主要包括布類遺失損耗和額外消耗(塑料袋,標簽)。

(4)工作人員平均消耗時間:干預前后半年工作人員平均消耗時間對比,主要包括護士和洗衣房工人在清點被服時消耗的時間。

(5)工作人員滿意度:干預前后工作人員滿意度對比,比較護士及洗衣房工人干預前后的滿意度。

1.4 統計學處理

使用SPSS 25.0統計學軟件對收集到的原始數據進行統計分析處理,計量資料以“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗;計數資料組間率比較采用兩獨立樣本的χ2檢驗。檢驗水準α=0.05,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 干預前后處理污染布類比較

實施優化管理方法前后6個月,科室污染被服回收中揚塵環節由5步降至1步。對照組在拆除被服、從護理車放入污布類柜、污布類柜暫存、分揀點數、打包回收5個環節均有揚塵,觀察組僅在拆除布類環節存在揚塵。

2.2 干預前后每月平均被服遺失數量比較

與對照組相比,觀察組每月平均遺失被服總數、遺失床單數、遺失被套數降低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

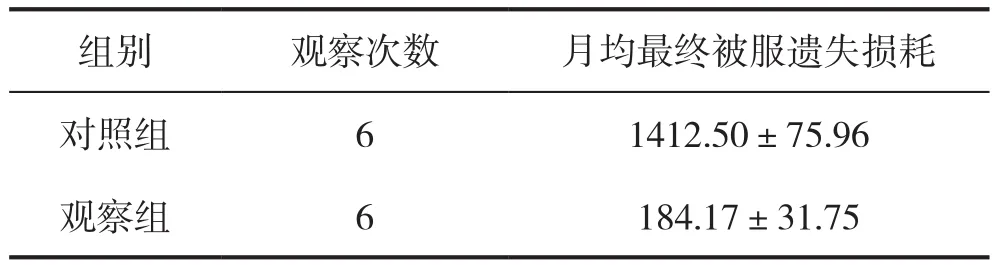

2.3 兩組被服遺失損耗比較

我院床單80元/個,被套115元/個,干預實施后需使用塑料袋、標簽等用品而產生額外消耗,最終被服遺失損耗=原始被服遺失損耗+額外消耗,其中原始被服遺失損耗=遺失床單數床單單價+遺失被套數被套單價。觀察組科室每月最終被服遺失損耗明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組每月平均被服損耗比較(元)

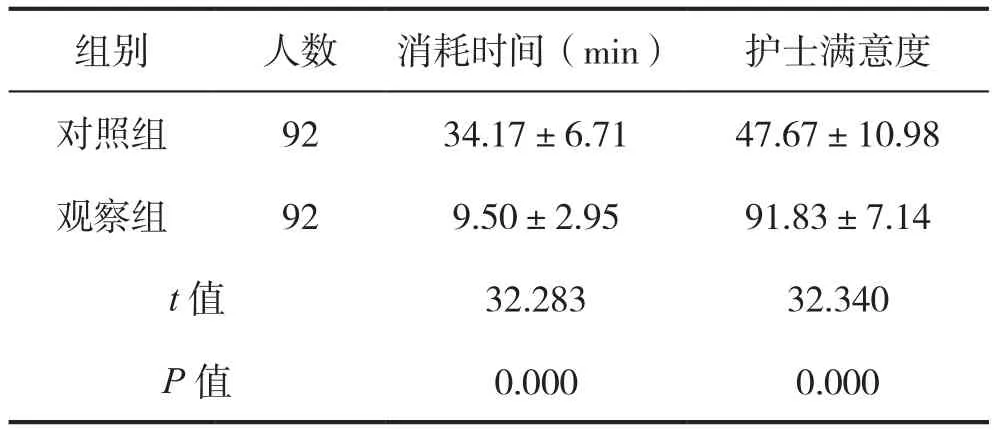

2.4 干預前后護士清點污染被服平均消耗時間及滿意度比較

我科共有護士92人,干預前后護士清點污染被服平均消耗時間及滿意度對比差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組工作人員平均消耗時間及滿意度比較

3 討論

3.1 “各色不干膠標簽+分袋包裝”的方法有效減少了揚塵環節,減少醫院感染風險

醫院被服衛生管理是指對醫院使用的床單、被褥、工作服等被服物資,在其生命周期各環節中(供應、保管、收發、消毒、洗滌、報廢),嚴格按照醫院感染控制要求實施管理的過程[8]。科學、合理的醫院被服衛生管理能夠保證被服的衛生質量,減少因被服污染導致的醫院交叉感染[9]。污染被服的處置不當會引發二次污染,在整理、清點污染被服時,護理人員或洗衣房回收工人不可避免地多次接觸污染被服,其工作服、雙手會被二次污染,增加了醫院感染風險。本研究改變原有的污染被服收集方法,護士進行終末處置時,立即將污染被服分類、分袋包裝,并貼上相應的不干膠標簽,觀察組回收前清點污染被服時無需打開袋子,揚塵環節由5個減少到1個,環境較對照組明顯改善,達到了醫院感染控制要求。

急診科是醫院感染防控的重要科室,患者病情危重,周轉快,部分患者診斷未明確,加之疾病的傳播途徑多種多樣,使得急診科護理人員更容易處在各種感染暴露的危險之中。“各色不干膠標簽+分袋包裝”實際操作方法簡便,避免污染被服在急診科清點,減少了清點過程中可能出現的感染途徑,是積極應對院感的有效措施。

3.2 “各色不干膠標簽+分袋包裝”的方法減少了布類遺失,降低了科室消耗

在醫院被服管理過程中,被服在使用科室、收發部門、洗滌部門之間不斷周轉,跟蹤難度大、流失現象嚴重。在傳統的污染被服的交接流程中,洗衣房工人與護理人員需同時對污染被服進行手工清點,如有異議,甚至需要多次手工清點,且污染被套或床單中有時會包裹體積較小的枕套、約束帶等易被忽略的物品,因此存在分類出錯率高、清點效率低等問題。本研究采取的“各色不干膠標簽+分袋包裝”方法,使污染被服的清點工作時間前移,由責任護士對污染被服分類包裝,分類包裝袋數量清晰,不易出錯,保證了污染被服數量的準確性。本研究中的優化管理方案有效降低了被服丟失數量,對控制科室消耗與管理成本具有積極的意義。

3.3 “各色不干膠標簽+分袋包裝”的方法可提高科室工作人員的工作效率,提高滿意度

急診科作為醫院急危重癥疾病搶救的窗口,具有患者數量大、病情危重、疾病種類繁多及護理人員工作量大等特點。在目前的臨床護理工作中,護士承擔著大量非護理的工作[10],在傳統污染被服清點過程中,護理人員與回收工人共同核對,且需要逐個翻找污染被服,存在核對時間長、工作效率低等問題。在本研究中通過使用“各色不干膠標簽+分袋包裝”的方法,護理人員以及洗衣房工人在清點被服過程中的平均消耗時間明顯降低,降低了被服收發過程中的人力成本,提高了臨床科室護士及洗衣房回收工人滿意度。

4 小結

綜上所述,通過規范和改進管理污染被服的處理工作流程,減少了污布拆除、暫存、清點回收等環節中的揚塵問題;避免了普通布類與被患者血液、體液污染的布類交叉污染;工人清點時不需要直接接觸污染布類,減少了職業暴露及交叉感染的機會;分類清點時間縮短,提高了洗衣房工人工作效率,間接減少了營運成本,提高了醫院后勤保障業務的運作效率;縮短了護士交接被服的時間,將護士從非專業的工作中解脫出來,增加了護士直接護理患者的時間,提高了護士的工作效率[11]。急診科護理人員有更充裕的時間和精力來落實危重患者的搶救、病情觀察、基礎護理及健康教育工作,有助于充分發揮護士在臨床專業技能等各方面的優勢,實現自身的價值感[12-14],進而提高患者的滿意度,為提高院感防控質量創造了有利條件。