雙層人工真皮在骨質肌腱外露創面中的應用〔1〕

曾皓,張爍,徐澤華,羅文躍,龍麗蕓

(贛州市人民醫院,江西 贛州 341000)

雙層人工真皮是一種新型生物材料,是能夠仿生和可降解的材料,由醫用半透性硅膠膜組成,對水分流失、透氣、隔菌具有一定的作用[1-2],同時,擁有力學強度和柔順性的特點,具有快速封閉創面、降低感染的優點,而下層主要包括膠原蛋白以及由多糖構成的海綿狀真皮支架層,可作為模板對纖維蛋白原(Fb)和血管內皮細胞的增殖、遷移、成熟起到引導作用,可提高真皮再生率以及新生血管形成率,促使皮膚鐵桿型及肢體功能的恢復。該材料主要用于燒傷創面患者的修復治療中,臨床療效十分顯著[3-4]。本文結合以往臨床經驗,對全層皮膚缺損合并骨質肌腱外露患者采用雙層人工真皮修復治療,效果較好,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年9月—2021年6月收治的全層皮膚缺損合并骨質肌腱外露患者70 例,采用奇偶數法分為對照組和觀察組,每組35 例。對照組男18 例,女17 例,年齡(35.66±4.36) 歲;觀察組男19 例,女16 例,年齡(35.58±4.15) 歲。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經我院醫學倫理委員會審核通過。

1.2 納入和排除標準

納入標準:均自愿加入,并簽署知情協議;入組成員均經相關檢查確診為全層皮膚缺損合并骨質肌腱外露;骨質外露寬度均超過2 cm。

排除標準:存在精神系統疾病;合并心腦血管系統等慢性疾病者;嚴重免疫功能障礙;嚴重凝血功能障礙者;三個月內參與過其他臨床研究者。

1.3 方法

兩組患者均進行血常規、C反應蛋白等相關指標常規監測,常規消毒、換藥及包扎。結合患者的病情給予患者對癥抗感染治療,并提前做好手術準備。手術時對創面進行擴創,去除壞死或變性的肌肉、組織和骨膜,對于壞死的肌腱,可結合實際情況判斷是否需要去除,盡可能保留骨膜及腱膜。使用過氧化氫和生理鹽水反復沖洗創面,如果患者脛骨前外露,同時未保留骨膜的創面,可選擇電鉆進行鉆孔、開槽或打磨,直到出現滲血,再使用生理鹽水沖洗,然后電凝止血。

對照組選擇傳統皮瓣移植修復手術治療。觀察組給予雙層人工真皮結合自體人工皮片移植修復創面。第一,移植人工真皮:通過薄膜法獲得創面的全部輪廓,將其展平后,使用數碼相機拍照,采用Image J軟件精準計算創面面積。結合創面的實際形態及面積大小選擇雙層人工真皮(深圳齊康醫療器械有限公司,型號為BAS-0806)。人工真皮包括依次設置的第一膠原海綿層、水凝膠生物膜層和第二膠原海綿層。水凝膠生物膜層包括負載有治療劑的水凝膠支架。將治療劑直接混入到人工真皮的膠原海綿層中或通過靜電紡絲加入聚合物支架中,置入無菌生理鹽水中浸泡,每5 min更換1次生理鹽水,共浸泡2~3 次。用手術刀或20 mL的注射器對人工真皮戳孔,以達到促進引流的目的,將有硅膠膜的一面向上,覆蓋創面的同時穩固邊緣縫合,在內層墊一塊無菌凡士林紗布,并使用沾有無菌生理鹽水的紗布填塞,保證人工真皮平整,隨后進行打包和包扎。如果創面位置在活動度比較大的部位,可使用石膏制動。術后第5 天打開敷料,如果人工真皮下有積液,應將其擠壓排出或擴大引流孔,更換敷料后,進一步加壓和包扎,隨后可結合創面實際情況進行換藥,一般3 天換藥1 次。第二,自體皮移植:患者在Ⅰ期手術后2~3周,人工真皮顏色可呈橘黃色或紅黃相間,此時可開展Ⅱ期植皮手術。在手術期間,應仔細去除人工真皮表層硅膠膜,再結合患者創面情況,在沒有受傷的皮膚組織處(比如大腿內側)取厚度0.3~0.5 mm的自體薄中厚皮片,或者在頭部取出厚度0.2~0.3 mm的刃厚皮片,用生理鹽水清洗。用手術刀或20 mL注射器針頭戳孔,并將其移植在已經血管化的人工真皮上縫合和固定,內層墊上單層無菌凡士林紗布,再用沾有生理鹽水的無菌紗布填塞,加壓包扎。供皮區可用凡士林紗布覆蓋,使用無菌紗布加壓包扎。手術后1 周左右進行第一次換藥,隨后可平均2~3 d換1 次藥,并在適當時拆線[5-6]。

1.4 觀察指標

第一,比較兩組疼痛程度。利用視覺模擬評估量表(VAS)進行評價,最重疼痛為10 分,最輕疼痛為0 分,分數越高,疼痛越重。第二,比較兩組創面愈合時間、手術時間、住院時間。第三,比較兩組術后10 d皮瓣存活率及不良反應。皮瓣存活率的評判主要由兩名臨床經驗豐富的主任醫師分析和記錄兩組血管化情況及時間,并判斷皮瓣存活情況,同時對其進行三個月的隨訪,觀察患者是否出現不良反應。第四,比較兩組患者瘢痕評分情況。利用溫哥華瘢痕量表(VSS)進行評估,最高15 分,最低0 分,分數越高說明瘢痕程度越嚴重。第五,比較兩組日常生活能力。通過日常生活能力評估量表(Barthel量表)評價,總分100 分,分數越高日常生活能力越好。

1.5 統計學方法

2 結 果

2.1 兩組患者術后疼痛程度比較

觀察組術后VAS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表1)。

2.2 兩組患者手術相關指標比較

觀察組創面愈合時間、手術時間、住院時間短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)(見表2)。

表1 兩組患者術后疼痛程度比較單位:分

表2 兩組患者手術相關指標比較

2.3 兩組患者瘢痕評分比較

對照組VSS評分為(5.52±1.35) 分,觀察組為(4.05±1.82分,兩組比較,差異有統計學意義(t=3.837 8,P<0.001)。

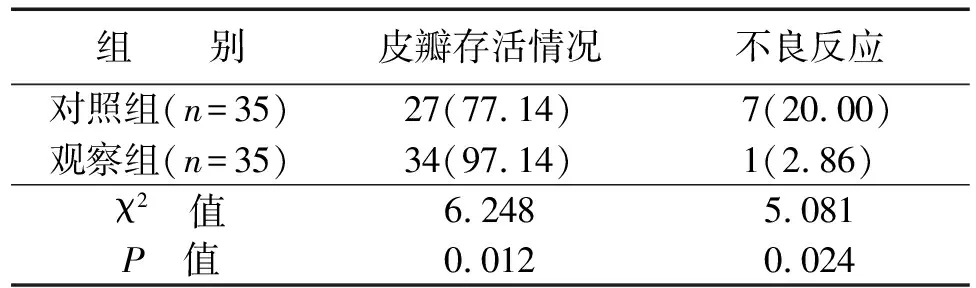

2.4 兩組患者術后皮瓣存活率及不良反應比較

觀察組術后10 d的皮瓣存活率高于對照組,不良反應低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表3)。

表3 兩組患者術后皮瓣存活率及不良反應比較單位:例(%)

2.5 兩組患者Barthel評分比較

觀察組Barthel評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表4)。

表4 兩組患者日常能力水平比較單位:分

3 討 論

對于慢性潰瘍、燒創傷或外科手術等引起的骨質或肌腱外露的深度創面治療始終是學者們專注研究的重點項目[7]。近幾年,我國在組織生物工程技術方面取得了顯著的進步,雙層人工真皮移植術目前已被廣泛應用于創面修復治療中,是臨床治療的重要手段之一[8-10]。以往用的傳統皮瓣移植手術因其手術要求較高、手術耗時長、治療時間長、手術費用相對較高等缺陷,現已不提倡應用[11-12]。取而代之的雙層人工真皮修復手術的優勢如下:可避免損傷手術供皮區;在手術技巧上要求不高,相對簡單,可在局麻下進行,手術時間短、安全性高,在基層醫院也可推廣和開展[13];手術結束后,外觀形態良好,不會出現臃腫、瘢痕攣縮等現象,皮膚恢復較好。此外,應用人工真皮進行初始治療,對后續侵入性的重建不會構成不良影響[14-15]。如果手術時,面對的是很大的骨質或肌腱外露創面且病情相對復雜,可應用人工真皮作為微創治療和保守治療的替代措施,能夠有效降低勞動強度,并減少手術中可能出現的風險性問題。如果在后續治療上效果不是十分理想,還可以重新選擇治療方案進行補救[16-17]。本研究觀察組術后VAS評分、不良反應、手術時間、創面愈合時間、住院時間、瘢痕評分均低于對照組(P<0.05)。由此可見,雙層人工真皮修復術可以在臨床上取得明顯的優勢[18-19]。

綜上所述,雙層人工真皮結合自體人工皮片移植對骨質肌腱外露創面患者的修復效果顯著。