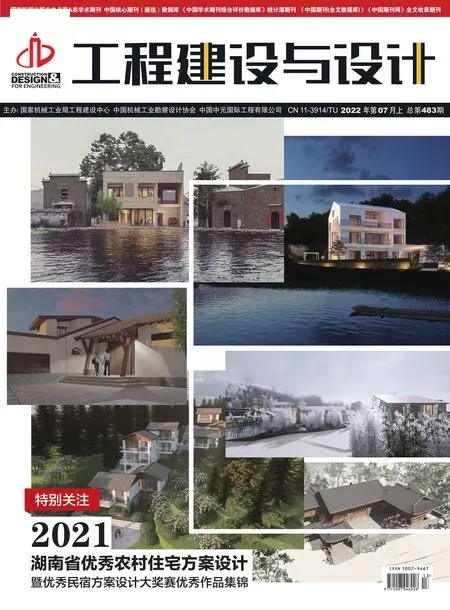

鄉村民宿設計思考

——以2021 年湖南優秀農村住宅方案設計暨優秀民宿方案設計大獎賽為例

吳華

(長沙市規劃設計院有限責任公司,長沙 410100)

1 引言

作為從湘西大山深處農村出來并接受了建筑學教育的建筑設計師,工作之余時常考慮如何利用所學知識回報建設家鄉。2021 年5 月18 日,湖南省勘察設計協會下發了《關于開展優秀農村住宅方案設計暨優秀民宿方案設計大獎賽的通知》(湘勘設協字〔2021〕09 號),正好利用這個機會,通過鄉村民宿方案設計競賽,作為對鄉村建設的一個思考和切入點。

2 項目背景

項目選址于湘西土家族苗族自治州境內,這里山脈縱橫,交通不便,發展滯后,但是自然環境優美,民俗文化豐富。2021 年12 月6 日,張吉懷鐵路舉行了通車儀式,高鐵的開通大大縮短了各地到湘西的時間,對湘西的旅游和經濟發展有巨大的促進作用。

由于湘西地處多山區域,這里的村落大都依山而建,在山地緩坡處,村民自發利用周邊自然材料建房,層疊錯落,形成了獨特的鄉村風貌。

但隨著社會的發展,青壯年及學生多去城市工作上學,鄉村空心化、老齡化日漸嚴重,民房多閑置,且無維護保養,日漸破損。另一方面,鄉村人氣低落,無經濟發展,留守老人及兒童生活條件無法得到改善。

基于現狀,設計希望利用原閑置民房加以改擴建,滿足住宿、休閑、娛樂、餐飲等層面的需求。以民宿作為激發點,利用優美的自然環境和豐富的民俗風情優勢,帶動當地旅游,提升鄉村人氣,使村落得以復蘇,民俗文化得以傳承,同時改善農村人居環境。

3 方案設計

3.1 設計原則

1)以人為本,做到“安全、經濟、衛生、適用、美觀”,突出設計方案通用性;

2)方案結構形式合理,滿足安全、抗震、耐久性要求;

3)方案彰顯地域文化特色和傳統民居特色;

4)方案設計體現出基地的環境風貌特征。

3.2 設計定位

1)選址:交通便利,周邊旅游資源豐富,有可擴展用地;

2)客群:滿足2 ~3 h 車程周邊城市游客周末休閑游玩,鄉村親子體驗;

3)規模:8 ~10 間客房,可同時容納20 名左右游客;4)業態:住宿,特色餐飲,民宿體驗,休閑娛樂。

3.3 設計目標

1)設計的民宿能保留傳統民居特色,同時建筑空間形態符合城市人的審美;

2)民宿能給游客提供舒適的居住環境,同時具有當地的自然農家生活體驗;

3)通過民宿建設運營,使村名收入增加,閑置民房物有所用。

3.4 項目選址

為了讓項目更具有落地性,項目選擇了一塊實際的場地(見圖1)。用地位于吉首市乾州新區的一個自然村,臨村路,且靠近縣道,交通便利,周邊有大片柑橘地和自然水系,自然景色優美,視野開闊,水系和柑橘地可作為休閑垂釣和農家采摘體驗場所,作為民宿開發建設是很有潛力的。

圖1 項目用地

用地面積為1218.92m2,場地內有4 棟閑置民房,損壞嚴重。北邊有小塊空地,面積536.94m2,作為二期預留用地。

3.5 設計策略

整個設計策略以尊重原場地關系為出發點,結合功能梳理,空間規劃,形態塑造。

策略一(見圖2):項目原場地有3 級臺地,總共2m 高差,設計保留場地豎向關系,不破壞場地環境。

圖2 場地三級臺地

策略二(見圖3):因原民房過于老舊,設計將它拆除后在原址新建2 層建筑單體,一層主要為公共服務空間,二層為客房。新建的建筑與原民房體量相當,同時對拆下來的建筑材料回收保存,進行二次利用。

圖3 新建建筑單體

策略三(見圖4):在場地西邊臨柑橘地一側采用吊腳樓的形式植入住宿單元,滿足客房數量要求。

圖4 植入居住單元

策略四(見圖5):增加風雨連廊,連接西側住宿單元與東側公共服務空間,同時圍合出內院。將南側兩棟偏房拆除后作為入口前院和活動休閑場地。結合場地高差,形成了前院、內院、后院的序列空間。

圖5 增加風雨連廊

3.6 總圖布局

最終形成的方案總圖布局有著遞進有序的院落空間,同時圖底肌理與周邊村落相匹配(見圖6)。民宿總建筑面積515.64 m2,占地面積387.84 m2,容積率0.42,建筑密度31.82%,總共10 間客房,7 個停車位。東邊是村落,西、北、南邊是柑橘地,入口臨村路,往西100m 為縣道,交通便利。

圖6 總平面圖

3.7 建筑形態

設計采用化整為零的手法,將整個建筑拆分為小體量單元組合,同時結合場地豎向設計,形成高低錯落、層疊有致的形態關系(見圖7)。建筑的整體尺度與周邊村落民房相協調,住宿客房、陽臺、挑廊、露臺與室外活動場地都具有好的景觀面和視野。

圖7 整體形態鳥瞰

建筑整體采用當地速生水杉木、小青瓦和二次利用民房拆除后的木料,觀感和質感都很原生態,通過就地取材節約資源,并結合當地成熟的木構施工工藝,可降低造價。

在樣式造型上采用當地吊腳樓,坡屋頂,木構造,小青瓦。通過建筑造型、門窗樣式、扶手欄桿、建筑色彩、建筑符號等設計,保留當地傳統民居特色,體現建筑與基地環境風貌特征,彰顯地域文化。

3.8 空間體驗

民宿的出入口與村路相鄰,原木欄桿扶手與植物景觀營造出具有儀式感的入住體驗。入口對景是具有民居特色屋檐、吊腳挑廊和露臺,給游客以沉浸式的鄉村體驗。

從入口進入是開闊的前院空間,折線形的邊界線與自然地形相契合,并可提供不同的場地空間劃分可能性。在這里可閑坐觀景、可舉行活動,并與右側的吊腳挑廊和室外露臺有視線上的呼應與聯系。

從前院往里走上到風雨連廊(見圖8)。風雨連廊連接了西側的客房單元與東側公共服務區域,同時也連通內院與外部自然環境。連廊子有細膩的構造,舒適的木質扶手,人們在此可停留駐足觀景,也可并肩交流閑談。

圖8 風雨連廊

從風雨連廊進去后是內院,從這里往西可進入室內公共區辦理入住。院子中央種植一棵大樹,游客與村民均可在樹下乘涼交談,小孩子可在院子里活動玩耍。每一個村落都有一個村民聚集交流的場地,村口大樹下,村中曬谷場,都承載著村民們的歡聲笑語。內院空間提供了一個這樣的場所,讓交流自然發生,游客能親切感受到當地的生活氣息。

東側的二層吊腳挑廊與內院有著良好的互動,視野往西經過連廊可看到優美的自然風景。

3.9 技術圖紙

一層平面(見圖9)包括客房部分和公共服務空間。旅客從前院經過連廊達到內院,從內院進入大堂辦理入住。大堂連接餐廳和室外露臺,后方是廚房。辦理入住后往北到客房區,中間設置一間棋牌室供休閑娛樂,東邊是布草間和公共衛生間。西邊是4 間客房。

圖9 一層平面圖

二層平面(見圖10)都是客房,其中一間是帶陽臺和挑廊的大套房,視野很開闊。

圖10 二層平面圖

從剖面圖(見圖11)上可以看出場地豎向關系和臺地層次、建筑與臺地高差關系,以及內院空間和吊腳挑廊的設計(見圖12)。

圖11 1-1 剖面圖

圖12 2-2 剖面圖

立面圖表達了建筑層疊錯落的層次,以及建筑材料的應用和構架搭接關系。

3.10 綠色技術措施

屋頂可采用當地木屋架,形成架空隔熱屋面,利用自然空氣流動加快散熱,對室內空間起到隔熱的作用。

可利用坡屋面設置太陽能集熱器,用于提供熱水和發電,減少能源消耗。

4 結語

設計結合復雜的場地條件與優美的自然環境,采用合理的設計策略,通過功能合理布局、場地高差巧妙利用和民居建筑特色運用,形成有機傳統,具有序列院落空間,滿足旅游住宿配套的湘野村宿,同時也是聚集交流的村落中心。

本次的民宿設計是對鄉村建設的一次探索,設計最終有幸評上了本次大獎賽民宿組的三等獎。