遼寧及鄰區S波速度結構反演

馮 策 焦明若 于海英 李世林

1 上海市地震局,上海市蘭溪路87號,200062 2 上海佘山地球物理國家野外科學觀測研究站,上海市蘭溪路87號,200062 3 遼寧省地震局,沈陽市黃河北大街44號,110031 4 南方科技大學理學院,深圳市學苑大道1088號,518055

遼寧地區地處中朝準地臺北部,屬于華北斷塊區,可以按照巖性和地層特點分為3個次級斷塊:遼東斷塊隆起區、遼西斷塊隆起區和下遼河盆地坳陷。第四紀以來,遼西斷塊隆起區和遼東臺隆間歇性緩慢抬升,下遼河盆地斷陷持續下降,但下降幅度減緩,呈現向渤海沿岸傾斜的趨勢。遼寧地區的區域構造演化與華北克拉通之間存在一定的聯系,遼寧地區的地殼及上地幔結構對于研究華北克拉通的動力學演化過程及機制具有重要意義。遼寧地區地震活動較為活躍,發生過1917年鴨綠江6.1級地震、1975年海城7.3級地震等。

有學者利用地震波接收函數、背景噪聲等多種方法對遼寧地區的地下結構進行成像分析,取得諸多成果[1-2]。但遼寧地區地處東北地區南部,射線覆蓋較差,成像分辨率不高。針對遼寧地區地下結構的研究大多是利用天然地震的體波反演速度結構,進而說明地殼及上地幔的不均勻性,得到各個地層的厚度[3]。由于地震波的接收函數和層析成像反演方法易受到臺站覆蓋率和分布的影響,潘佳鐵等[1]利用噪聲層析成像法對中國東北地區進行研究,但遼寧位于其研究區邊緣,分辨率不高;馮策等[4]給出遼寧地區二維群速度結構,但未繼續進行三維S波速度結構的反演工作。

本文利用遼寧及鄰區70個固定臺站[5]的數據,基于背景噪聲成像法獲取研究區(34°~45°N,114°~128°E)下方10~40 s的面波相速度結構。利用獲取的相速度頻散曲線,基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛(MCMC)[6]方法反演該地區下方10~40 km深度處的三維S波速度結構,并結合相關研究資料對結果的物理意義進行分析和討論。

1 數據選取及處理方法

1.1 地震數據

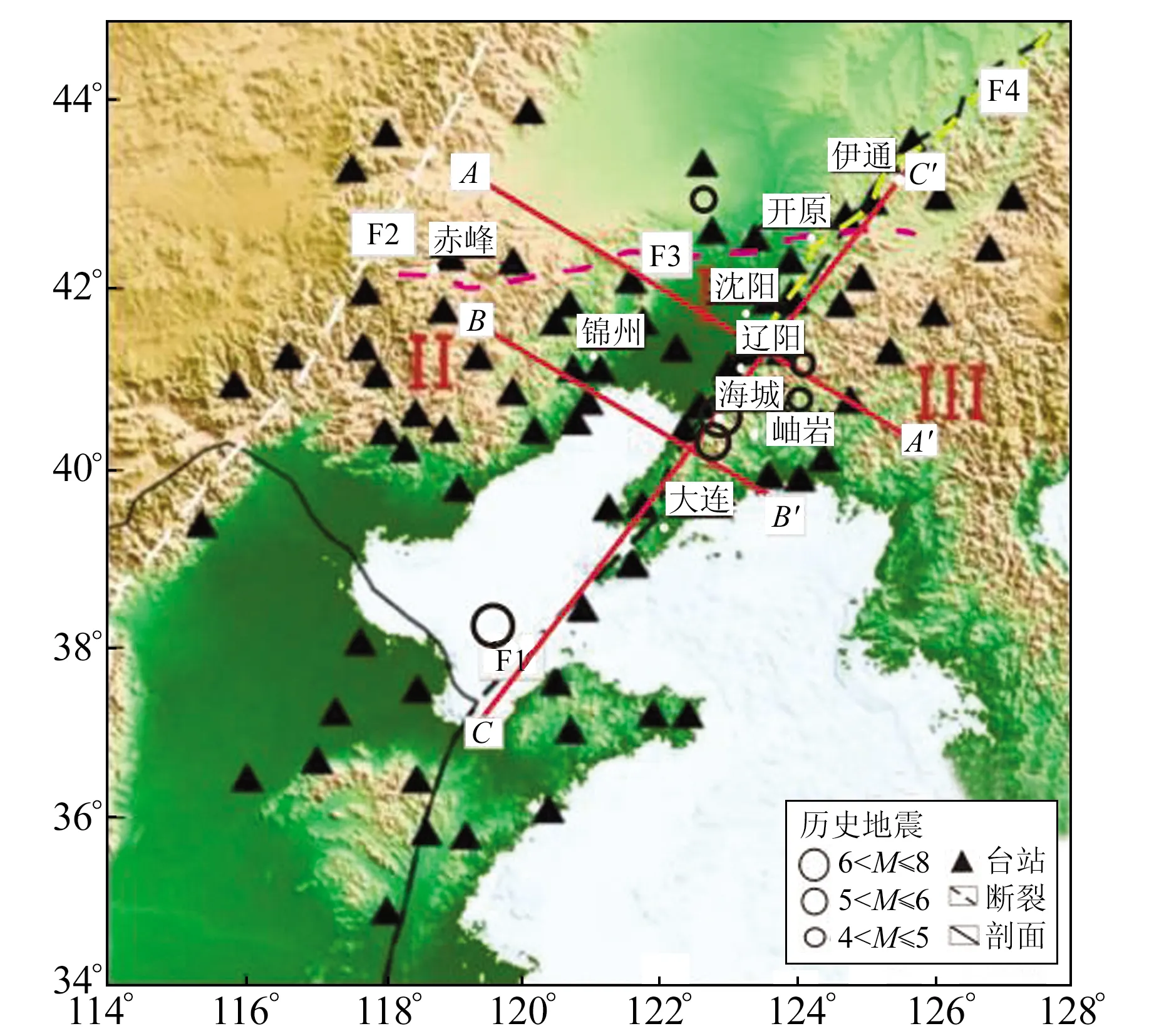

本文使用遼寧省、吉林省地震監測中心以及國家數據備份中心70個寬頻帶地震臺站2012年的連續背景噪聲垂向數據[5]。臺站分布見圖1,A-A′、B-B′、C-C′為剖面位置。

F1: 郯廬斷裂帶北段(由多組斷裂組成) ;F2:南北重力梯度帶;F3:赤峰-開原斷裂;F4:依蘭-伊通斷裂;Ⅰ:下遼河盆地,遼東灣斷陷,渤海灣;Ⅱ:遼西-燕山臺褶系;Ⅲ:膠遼臺隆圖1 臺站及主要大斷裂的分布

1.2 單臺預處理與互相關

本文數據處理流程參考文獻[7],大致分為5步:1)單臺數據預處理;2)噪聲互相關計算與疊加;3)頻散曲線提取;4)質量控制;5)面波層析成像。首先將每天的原始數據進行拼接、補零,然后對數據進行重采樣,降采樣率至1 Hz,再進行去儀器響應、去均值、去零漂、5~50 s的帶通濾波等操作。采用滑動平均值法進行時間域歸一化處理,最后進行頻譜白化,放大噪聲信號。

單臺預處理結束后,便可進行臺站間背景噪聲數據的互相關計算與疊加。為避免出現正負時間信號振幅不對稱的情況,在計算過程中采用正負信號反序疊加平均值作為經驗格林函數。

1.3 頻散曲線測量

采用時頻分析方法提取相速度頻散曲線。為保證頻散曲線的可靠性、提高信噪比,采用以下標準:1)選出信噪比SNR>10的經驗格林函數進行頻散曲線測量;2)挑選臺間距大于3倍波長的臺站對;3)去除擬合殘差過大的數據。最后從2 415條頻散曲線中篩選出1 660條信噪比較高的頻散曲線。

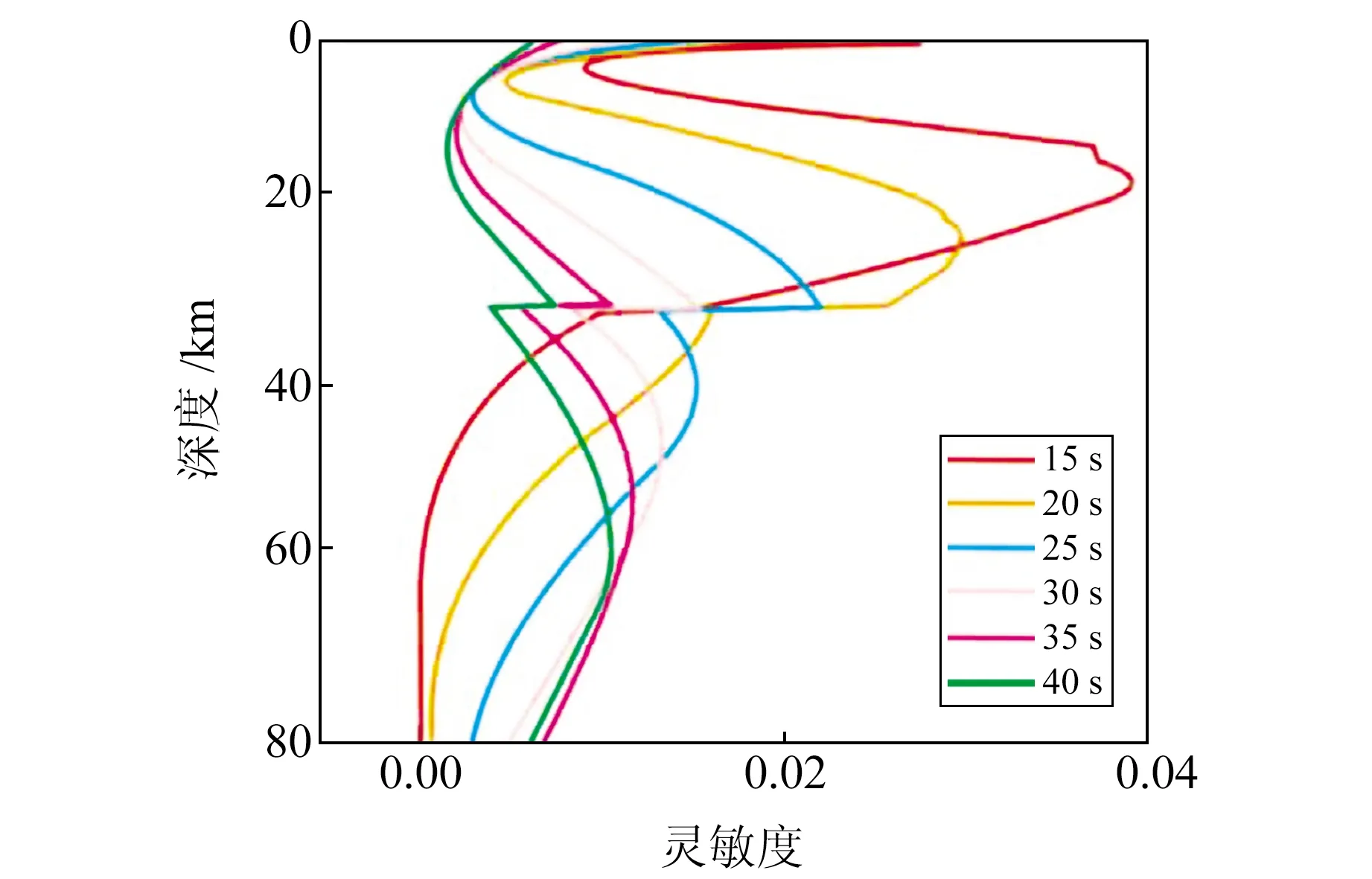

1.4 分辨率測試

通過檢測研究區分辨率的高低來驗證面波層析成像結果的可靠程度。根據射線的密度和方位分布,以0.5°×0.5°劃分網格,分別計算研究區下方10~35 s的分辨率。圖2為10 s、25 s、35 s的射線分布及其對應的分辨率測試結果。從10 s和25 s的分辨率圖像中可以看出,2個周期的射線覆蓋密集,除毗鄰朝鮮的部分區域外,遼寧地區的分辨率均可達到50 km,局部可達20 km。周期為35 s時,由于射線數目變少,遼寧地區的分辨率有所降低,但研究區中心位置的分辨率仍可達到50 km。綜上可知,本文成像結果可靠,效果較好。

圖2 研究區射線分布及分辨率

2 面波相速度反演

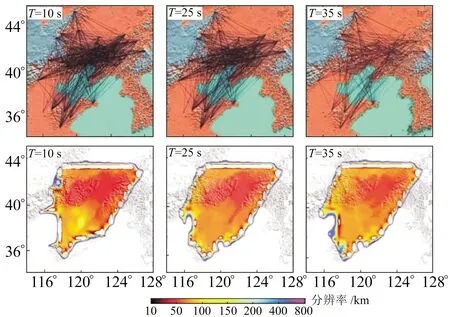

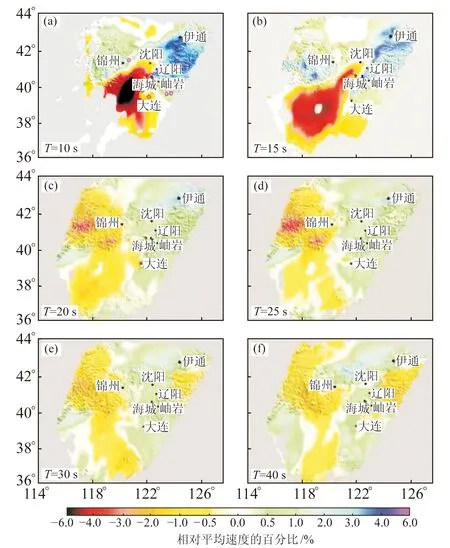

使用文獻[8]的層析成像方法得到研究區相速度分布圖。圖3為遼寧地區基階瑞雷面波相速度對S波速度隨深度變化的敏感核曲線。圖4為不同周期相速度的速度結構分布,其中紅色空心圓為歷史上大于5級的中強震,灰色部分為分辨率較低的區域。

圖3 不同周期相速度深度靈敏核

圖4 不同周期相速度成像結果

由圖4(a)、(b)可見,10 s、15 s周期的相速度分布與研究區內的地質構造分布特征基本吻合,呈兩側高速、中間低速、山區隆起高速、盆地坳陷低速的特點。從地震分布的角度可以看出,研究區內的地震多發于高低速轉換帶上,且沿郯廬斷裂帶走向展布。

由圖4(c)、(d)可見,遼西及內蒙古部分地區的低速異常為全區最低值,遼東半島及下遼河盆地出現高速異常,說明研究區內地殼厚度呈“西厚東薄”的特點。低速異常體大部分位于渤海海域,推測可能受到渤海盆地下覆巨厚、松散的沉積層影響[9]。海城至大連地區存在一個明顯的低速體,推測可能是受到郯廬斷裂帶北段的切割影響,地幔軟流層熱物質上涌所致[10]。

由圖4(e)、(f)可見,遼東半島由高速異常變為低速異常,說明該區域內地殼相對較厚。該結果與盧造勛等[11]的研究結果一致。

3 S波速度結構反演

采用MCMC法反演S波速度結構,該方法最早用于描述模型空間對真實數據的擬合殘差。

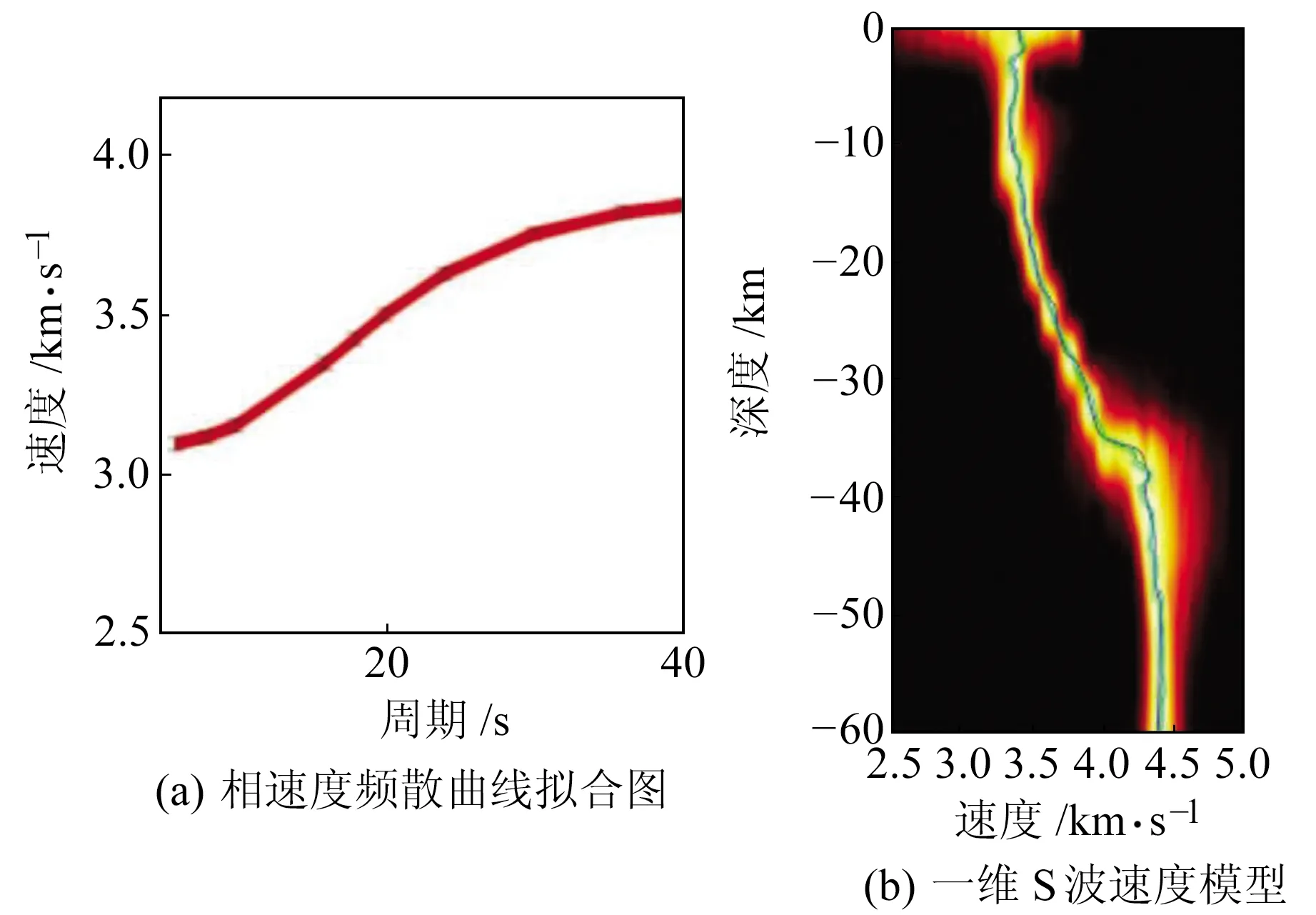

3.1 一維S波速度結構反演

首先將一維S波速度模型參數化。模型主要分為3層:沉積層、地殼層及地幔層。沉積層由3個參數構成:沉積層厚度、頂層和底層的S波速度。沉積層厚度采用CRUST1.0模型,地表到地下100 km處的厚度采用PREM模型,莫霍面深度模型采用張廣成等[12]的東北地區地殼上地幔結構研究結果,地幔的厚度模型則用總厚度減去莫霍面的深度得出。圖5為網格點(116.4°E,43.3°N)處的一維S波速度結構反演擬合曲線,圖5(a)中紅色粗線為擬合的頻散曲線,黑色細線為該處節點的觀測純路徑頻散曲線; 圖5(b)中綠色實線為S波速度模型概率密度分布最大值的連線,深藍色實線為反演得到的平均S波速度模型。可以看出,擬合的頻散曲線與實際測量值的一致性較好。

圖5 網格點一維S波速度反演的數據擬合

3.2 三維S波速度結構反演結果

對每個節點下方得到的S波速度頻散曲線進行線性差值計算,獲取10~40 km深度處的橫切面S波速度結構分布(圖6)。

F1:郯廬斷裂帶北段;F3:赤峰-開原斷裂;F4:依蘭-伊通斷裂;黑色空心圓為區域內M>4.8的地震圖6 不同深度下S波橫切面的速度分布

3.2.1 S波橫剖面反演結果

由圖6(a)可見,淺地表及上地殼的S波速度結構分布與地表的構造單元較為吻合,高速體主要分布在遼東臺隆和遼西斷塊隆起區,低速體主要分布在下遼河盆地及渤海灣。速度最低值位于渤海灣盆地,這可能與渤海內存在較厚的沉積層有關。總體上10 km的速度值主要受到地質構造單元的影響。結合該區域中強震(黑色空心圓)時空分布特點可以發現,大地震基本都圍繞高低速過渡帶分布,因此推測S波高低速過渡帶更容易成為大震孕震區。郯廬斷裂帶北段將區域內的速度值分割成高低2個區域,說明區域內中上地殼S波速度受到地形地貌及大型斷裂的影響較大。

由圖6(b)可見,下遼河盆地由低速轉為高速,低速異常體集中在渤海盆地和蓬萊灣內。渤海灣盆地和蓬萊灣分別為郯廬斷裂帶北段及張家口-蓬萊斷裂帶的主要分布區域,該處低速異常體很可能受到2條主要斷裂帶的影響。根據文獻[13]可知,渤海海域中下地殼速度普遍偏低,推測與華北克拉通及熱物質上涌有關,該觀點與本文觀點一致。同時,大連海城一帶的高速異常也與前人的研究結果相似[14]。上述結果表明,隨著深度的增加,中下地殼內S波速度結構受沉積層及地形地貌的影響程度逐漸減弱,受深大斷裂帶的影響逐漸增強。

由圖6(c)可見,30 km處的速度異常分布與10 km和20 km深度處幾乎完全相反。遼東灣處由高速異常變為低速異常,渤海灣盆地內由低速異常變為高速異常,這與孫若昧等[9]提出的渤海灣為該地區莫霍面最薄處的結論相符。遼西斷塊隆起區高速異常則變為大范圍的低速異常,說明該層S波速度異常分布已經不受地質構造和大型斷裂的影響,轉而更多地受到地殼厚度的影響。結合圖6(c)、(d)可以看出,位于海城至大連區域的低速異常體從30 km處貫穿至40 km處。根據滕吉文等[10]得到的渤海灣內存在地幔熱柱的結論,結合區域內深大斷裂及歷史地震震中位置進行綜合分析,推測該區域可能受到深大斷裂的影響,同時受熱物質上涌等因素的共同作用,致使其構造環境發生改變,成為諸如1969年渤海7.4級地震、1975年海城7.3級大地震及圖6(a)、(b)中淺源中強震的主要誘發原因。

由圖6(d)可見,低速體集中位于40 km深度處的2個位置上,分別是海城至渤海灣盆地區域及遼西斷塊隆起區,遼東地區則由低速區變為高速區。排除熱物質上涌的影響,該地區上地幔的S波呈現以郯廬斷裂帶為界的“東高西低”的速度分布,這與盧造勛等[11]得出的東北地區莫霍面呈現“東淺西深”的結論一致。

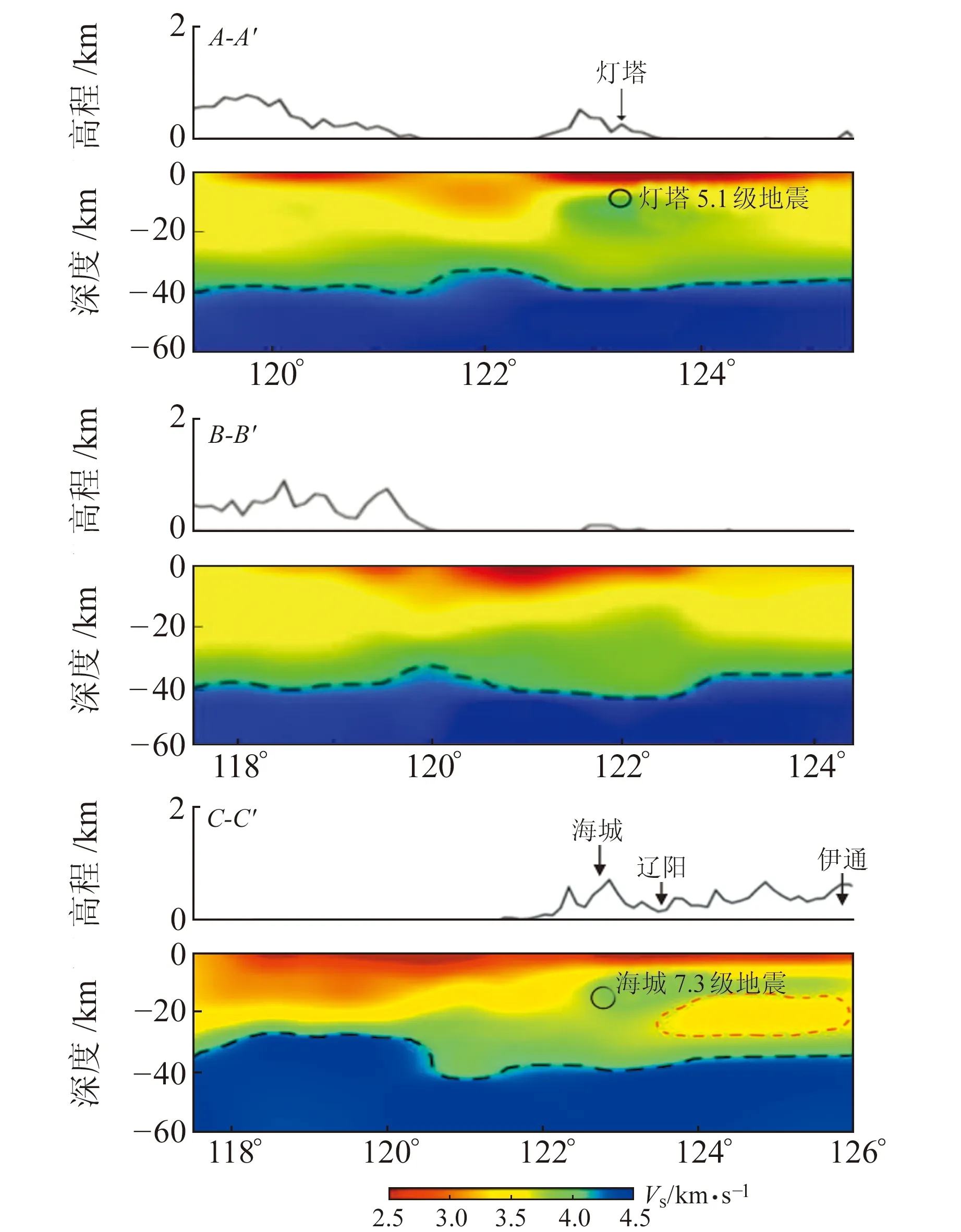

3.2.2 S波縱剖面反演結果

圖7為S波速度結構縱向剖面結果,黑色虛線為莫霍面輪廓。由圖可見,縱剖面A-A′西起遼西斷塊隆起區、中間穿過下遼河盆地、東至遼東斷塊岫巖處。可以看出,研究區的地殼厚度分布整體呈中間薄、兩側厚的特點。結合發生在海城下方16 km深度處的1975年海城7.3級大地震及2013年遼寧燈塔5.1級地震的震中位置可知,高低速過渡帶作為地下物質組成差異化的體現,其巖性、密度、應力累積等均不相同,因此成為大震孕震區。

圖7 S波速度結構縱向剖面結果

縱剖面B-B′呈東西走向,西起內蒙古地軸,橫跨渤海灣,東至遼東臺隆。由于受到沉積層的影響,低速區域位于渤海灣盆地內。圖中遼東地區莫霍面頂部呈凹狀,與盧造勛等[11]的研究結論一致。

縱剖面C-C′沿郯廬斷裂帶北段分布,呈NE走向,貫穿渤海灣及遼東臺隆。該剖面較為清晰地展示了莫霍面自南向北沿郯廬斷裂帶先高后低、地殼厚度由薄到厚的變化過程。其中,地殼最厚處出現在120.5°~121.5°E之間的渤海灣與遼東半島交界處,推測該區域是由受到擠壓的遼東褶皺帶與渤海灣盆地碰撞后形成的。遼陽至伊通段出現低速異常體(紅色虛線橢圓處),根據區域內的赤峰-開原斷裂(圖1中F3)及郯廬斷裂帶北段的依蘭-伊通斷裂(圖1中F4)的展布情況,結合相關研究[15]綜合推測可知,形成該低速異常的主要原因可能是該剖面區域位于2大斷裂的交會處(圖1),且其中一條為全新世活躍斷裂。2條大型構造斷裂相互作用,導致地下結構的應力、密度等因素發生改變或者破壞了地下構造,形成深部熱物質及氣態物質的上升通道。

4 討 論

4.1 30~40 km大連海城附近低速異常

橫剖面30~40 km的遼寧海城至遼東灣一帶存在一個低速異常體,雖然該異常范圍會隨深度加深而變小,但卻一直存在。李志偉等[3]發現遼東半島附近存在速度低值區,推測是由高熱流值引起的;滕吉文等[10]提出渤海灣為地幔熱流的上涌中心,輻射至周圍的大連、海城一帶;趙俊猛等[16]認為遼河裂谷自西向東遷移,其熱流值明顯高于其他地區。根據以上結論,本研究推測該區域一直存在的低速異常體可能是受到郯廬斷裂帶的影響,使得原本就存在物質上涌現象的區域出現新通道。

4.2 遼陽-伊通段低速異常體

C-C′剖面的遼陽至伊通段存在一個橢圓形的低速異常體。相關資料顯示,遼寧地區斷裂盤根錯節,構造格局以深大斷裂郯廬斷裂帶北段為主,赤峰-開原斷裂、依蘭-伊通斷裂、金州斷裂等大型斷裂為輔。楊舒程等[17]提出,遼寧地區的中強震多發生于2組斷裂的交會處;滕吉文等[10]也指出渤海及其鄰區深大斷裂與其他斷裂的交會部位的確是該區域熱物質上涌的通道。遼陽-伊通段低速異常體正好位于全新世活斷裂郯廬斷裂帶依蘭-伊通段與赤峰-開原斷裂的交會處。綜上可知,該處的低速異常體很可能是由于斷裂的相互作用引起該地區地下結構應力等因素變化,或者形成相應熱物質上升通道同時改變周圍環境所致。

5 結 語

1)橫向S波速度結構的10~40 km分層結果較好地揭示了研究區域的橫向不均勻性。10~20 km的中上地殼S波速度結構基本與地貌地勢及大地構造分布一致,呈“兩壘高、一塹低”的速度分布。由于地下物質組成成分的差別及莫霍面起伏變化,20~30 km的中下地殼S波速度結構分布更多受控于地殼厚度及郯廬斷裂北段、張家口-蓬萊斷裂等深大斷裂。海城至大連區域地下30~40 km處一直存在一個低速體,結合相關研究推測該區域受深大斷裂及熱物質上涌等綜合因素的影響,導致構造環境發生改變,進而使該區域更易成為中強震的孕震區。40 km處上地幔的S波速度分布呈現以郯廬斷裂帶為界的“東高西低”現象。

2)縱向剖面參照研究區內地質構造分布及大型斷裂走向進行布設。A-A′剖面揭示了研究區地殼厚度呈中間薄兩側厚的特點,最薄處位于下遼河盆地,最厚處位于遼西斷塊隆起。結合歷史地震震中位置可以看出,高低速轉換帶更容易成為大震的孕震區。由于受到沉積層的影響,縱剖面B-B′低速區位于渤海灣盆地內。從C-C′剖面可以較為清晰地看出莫霍面自南向北沿郯廬斷裂帶呈現先高后低的變化過程,最厚處位于渤海灣與遼東半島的交界處,推測是由受到擠壓的遼東褶皺帶與渤海灣盆地碰撞擠壓后形成。遼陽至伊通段下方發現低速體,結合相關文獻推斷該低速體可能是由區域內大型斷裂(赤峰-開原斷裂、依蘭-伊通斷裂)相互作用或者熱物質上涌所致。