北京三里屯的陳年舊事

楊慶華

北京三里屯,朝陽門往東三里,一個充滿活力的城市街區。走在如今高樓林立、游人如織、車水馬龍的繁華地段,我卻會想起四十多年前的陳年舊事。那是我曾經熟悉的三里屯,也是我童年的記憶,更是一部精彩的故事。

童年三里屯

20世紀60年代初,北京第二使館區(區別于建國門外的第一使館區)在北三里屯興建。我家搬到北三里屯的時候,時常可以聽到建筑工地施工的聲音。伴隨著中國外交的發展,使館區不斷向北延伸。使館區的南面,是新興的居民區。北三里屯東區有9 棟居民樓,其中,東8 樓和東9 樓是外交部職工宿舍樓。原國務委員、外交部部長唐家璇當年住在東6 樓。我家住在東5 樓,樓的對面就是我的母校——三里屯第三小學(今北京市朝陽區三里屯小學)。我的小學同學很多都是外交部子弟,例如梅小波的父親梅兆榮曾任中國駐德意志聯邦共和國大使,陳群安的父親陳嵩祿曾任中國駐菲律賓共和國大使,比我高一屆的范曉東的父親范承祚曾任中國駐阿爾巴尼亞共和國大使。1968年11月下旬的一個冬夜,東9 樓傳達室的電話鈴聲喚醒了值班人員。住在隔壁樓的范承祚被叫來接電話。據其本人回憶:“我被從樓上叫來接電話。‘哪一位啊?’我滿以為是外交部辦公廳值班室找我有事。‘我是周恩來。’電話里傳來了熟悉的蘇北口音。‘啊,總理!’我不由自主地攥緊了電話線,將聽筒緊緊貼在耳朵上,生怕聽錯一個字。‘小范,我把你從被窩里提出來了吧?’周總理這種幽默風趣的表達方式,使我感到既親切,又羞愧,更多的是敬意——冬夜,我們年輕一輩在家睡覺,老一輩的同志還在工作。我從電話里接到周總理的指示:‘小范,你馬上找一下韓敘(時任外交部禮賓司司長),讓他和你馬上到我這里來一趟,我有事找你們商量。’”(范承祚:《回憶我為周總理當翻譯的日子》)

70年代初的三里屯空曠寧靜,往東一里地就是農村。學校每年都要組織我們到星火公社水東(水碓子東)生產隊參加學農勞動。三里屯往西一里地是北京工人體育場。國慶節工人體育場燃放焰火,我們站在家門口就可以欣賞夜空中的火樹銀花。當時有一種禮花彈打到空中,落下來的是降落傘。三里屯的大街小巷,到處是追降落傘的孩子。天空中飄落的降落傘,給了少年的我們充分的想象空間。

三里屯使館區由70 多個使館組成。每個使館門前都有解放軍站崗。解放軍警衛連的營房和我家住的樓緊挨著。警衛連在三里屯第三小學和營房之間的小路旁邊的空地上開辟了一片菜田,種有青椒、茄子、西紅柿。逢年過節,警衛連殺豬“打牙祭”,大家都去圍觀。我們也向解放軍學習,在校園的邊邊角角種上了蓖麻。大伙兒挑水、間苗、薅草,管得可精心了。

20世紀70年代初,本文作者(右)與妹妹在三里屯合影

記得三里屯過去還有個服務樓,就在以前三里屯雅秀市場的位置。服務樓里有餐廳、照相館、理發館、浴池。我小時候去服務樓洗澡,經常能看見在樣板戲《紅燈記》里飾演鳩山的京劇演員袁世海在里面修腳。袁世海住在南35 樓(現在的樓號改為南27 樓)。南35 樓住過很多名人:草明、袁牧之、刁光覃、朱琳等。我的同學詹文清是老作家草明的外孫,他記得小時候常去對門兒的刁光覃家看畫報……

向陽院的故事

“亳州城東門里,有一片青色瓦房,人們都叫它‘向陽院’。”這是小說《向陽院的故事》開篇的第一句。1973年,徐瑛的長篇小說《向陽院的故事》由人民文學出版社出版。小說寫的是1964年暑假,鐵柱等少年兒童響應毛澤東同志“向雷鋒同志學習”的號召,在革命前輩老工人石頭爺爺的幫助下,利用暑假支援公路建設的故事。一年后,長春電影制片廠將《向陽院的故事》搬上銀幕,“向陽院”聲名鵲起,北京的街道和企事業單位紛紛籌辦“社會主義大院”和“向陽院”。

1974年秋,北三里屯東區的9棟居民樓也辦起了“向陽院”,加強青少年的校外教育,組織“向陽院”的紅領巾看革命書籍、唱革命歌曲、講革命故事。東8 樓和東9 樓很多在外交部工作的家長都“客串”過校外輔導員。我的同學隋東明的父母都在外交部工作,據他回憶:“我母親帶著東8、東9 樓的孩子參觀自然博物館,到禮堂看電影,這些活動都是外交部統一安排的。”

三里屯東區外交部宿舍樓的傳達室設在東9 樓3 單元一層的王阿姨家。王阿姨家有三間房,朝南的一間是傳達室,大人孩子人來人往,打電話、取牛奶、拿報紙、收信、搬包裹……宿舍樓的孩子們把王阿姨家的傳達室當作活動站。有些孩子的父母在國外使館常駐,每天放學之后,他們都要到王阿姨家的傳達室,看看有沒有父母的來信。孩子們寫給父母的信件,都是由外交部信使隊帶出去,父母的回信也是由外交信使帶回來,信件一去一回至少要一兩個月。我的同學單偉清住在東9 樓,他講述了令其難以忘懷的一段往事:“我高中臨畢業的時候,學校希望我能留校在校團委工作。當時我父母都在國外使館常駐,我寫信給他們,表達了自己想留校的志向。兩個月后,我收到父母的回信,信中叮囑我不要放棄高考,要珍惜這個機會。收到信的時候,高考已經結束了,我還是選擇了留校。”

三里屯東區3 號樓是對外文化聯絡委員會的宿舍樓,1966年至1972年,寒春、陽早和他們的三個孩子住在3 號樓一單元201 和202。寒春和陽早是小說《牛虻》的作者艾·麗·伏尼契的孫女和孫女婿。他們在40年代就先后來到中國,將他們的一生獻給了中國革命和社會主義建設事業。1966年,寒春和丈夫陽早從西安草灘農場回到北京。寒春到對外文委特稿圖片社工作,陽早到中國電影發行公司做翻譯。

筆者的三個同學陳欣、孟承光、李朝暉和寒春、陽早夫婦住在同一棟樓同一個單元。據陳欣回憶:“我家住501。有一次,我從五層樓梯摔下來,摔得很重。寒春和陽早用他們的車把我送到醫院。每次去醫院治療都是坐他們的車。寒春和陽早品德高尚,和街坊四鄰相處得非常好。我的姥姥是湖北人,經常在家自己做米酒。做好的米酒送給鄰居,也送給寒春和陽早。寒春和陽早是外國專家,他們本來可以住九層大樓(即坐落在東三里屯的外交公寓),但他們愿意和中國老百姓住在一起。”陳欣的父親陳繼良當年在對外文委國際司工作,和寒春是同事,又是鄰居,他在《她是一位高尚的人》一文中寫道:“寒春的樸素是非常突出和罕見的,常人難以理喻,一年四季,春夏秋冬,寒春都穿著極普通的布衣布褲,不論是炎夏酷暑,還是寒冬冰雪,寒春上下班都騎著一輛破舊自行車,那輛自行車同侯寶林所說的相聲段子《夜行記》中的自行車相差無幾;尤其是冬天,寒春穿一件灰色、寬松、又大又厚的棉衣,腳蹬大頭棉鞋,她的塊頭又大,壓得自行車不堪重負,發出吱吱聲響……”

孟承光當年住在寒春家的樓上,他回憶說:“寒春、陽早家的衛生間是鋪花磚的,有陶瓷洗手盆。我經常去他們家玩兒,吃糖果。每年9月30日,樓下停著外交部接他們去參加國慶招待會的上海牌小轎車。他們是好人,中國話說得非常好。”李朝暉和孟承光住對門,也經常去樓下寒春、陽早家,對他們的艱苦樸素印象至深:“他們家里很簡單,沒有一件多余的家具,四方木板飯桌、木椅、木板床,還有個乒乓球臺一樣大的工具臺,上面放著平時沒見過的專業工具。”

1972年,寒春和陽早到北京紅星公社從事他們熱愛的畜牧業,從此離開了三里屯。

特殊的“路隊”

三里屯第三小學成立于1963年,教學樓是二層建筑,呈H 形,南北兩個操場,中間是較小的庭院,四周被綠樹環繞,像是一座花園。校門在東南角,教學樓門口掛著白色牌匾,上面寫著“北京市朝陽區三里屯第三小學”。要是沒有這塊牌匾,即使在校門口,也看不出它是一所學校。

我進校前一年,也就是1972年,學校從一年級到六年級共19 個班級。從1973年開始,北京實行小學五年學制,這一年小學五六年級同時升入中學,全市初中凈增十多萬人。為了緩解中學師資緊缺的狀況,應對小學畢業生不能升入初中或雖然升入初中但沒有教師上課的局面,采取五年級畢業的學生在小學繼續讀初一課程,次年再轉入中學的辦法。

1971年10月,三里屯第三小學開始陸續接收日本小學生。1972年5月,稻田浩子入學就讀五年級。8月,浜口迅、浜口齊和加山至三名學生入學,被分配到不同班級。此后,浜口迅從小學四年級讀到初中一年級,浜口齊從小學一年級讀到四年級。當時中日兩國邦交剛剛恢復正常化,在那樣的環境下,我們和日本小學生友好相處,結下了深厚的友誼。

“五(一)班體育課上,八百米賽跑正在進行。行列里有一個日本小朋友也和大家一樣飛跑著,她就是稻田浩子。跑!跑!一個同學不小心摔倒了,跑在前面的稻田浩子馬上轉回來把她扶起來。稻田浩子這種團結友愛的好風格獲得了同學們的贊揚。……有一天,我們去看足球比賽。球賽剛剛開始,就由男生那邊傳過來一個望遠鏡給稻田浩子。后來,突然下起了雨,同學們看見運動員頑強地踢著足球,也就不怕雨淋了。潘華建同學見稻田浩子只穿著上衣、短裙,就馬上把自己的雨衣交給了她。稻田浩子感激地連連說:‘謝謝!謝謝!’雨越下越大,潘華建雖然被雨淋濕了,但他心里卻非常高興。”這篇標題為《我們和日本小朋友在一起》的文章是三里屯第三小學的歐陽方和李萍兩位同學寫的,刊登在1973年第1 期的《北京少年》雜志上。

那個年代,我們上下學都沒有家長接送。放學之后,學生們按回家方向組成一個個“路隊”,走到誰家門口,誰自動離隊。稻田浩子、浜口迅、浜口齊、加山至四名日本學生住在距離學校北面幾百米距離的外交公寓2 號樓。無論酷暑寒冬、刮風下雨,學校都會有幾個同學在清晨到外交公寓門口和他們一起上學,放學后再將他們送回公寓。這是一支特殊的“路隊”。這支“路隊”有時邊走邊唱:“日本小朋友來北京,傳遞中日友誼情。中日兒童齊歡唱,語言不同心一樣。櫻花盛開連長城,我們拍手笑盈盈。友誼之花開滿園,友誼之情代代傳。”這首歌曲是三里屯第三小學的師生共同作詞作曲的。歌中提到了櫻花,是因為1972年為紀念中日邦交正常化,日本政府贈送給中國上千株櫻花樹苗作為禮物。

當時,浜口迅的班主任是云老師,浜口齊的班主任是王淑華老師。浜口迅、浜口齊入學時都不懂中文,兩個班主任每天都在兩個孩子的通訊本上寫下留言,讓他們交給家長。例如,1972年8月23日的留言如下:

8月23日 致浜口迅同學家長:

一、 請于明日帶練習冊費用0.9元、課本費0.48元、學費2.5元。

二、下午有游泳課。浜口迅同學是否一同前往?若一同前往請于明天下午帶好泳衣和場館費0.03元在學校集合。

20世紀70年代初,本文作者在三里屯第三小學

三、明天上午組織觀看電影《木偶小歌舞》。請帶好0.05 元于明日7 點半在學校集合。

云老師

8月23日 致浜口先生:

浜口齊同學從今天開始在我們班學習,對此我表示由衷的喜悅。他算數課表現優異,語文課上學的字我寫在本上了,請您監督他在家時好好練習。

請讓他明天來校時帶齊以下費用:課本費用0.34 元、練習冊費用0.95 元、學費2.5 元。

明天我們組織看電影。請問浜口齊同學是否一同前往?如果去的話,請準備0.05 元于明天上午7點半到校,不用帶書包。如果不去的話,明天上午不必到校,下午2點來校即可,下午有課。

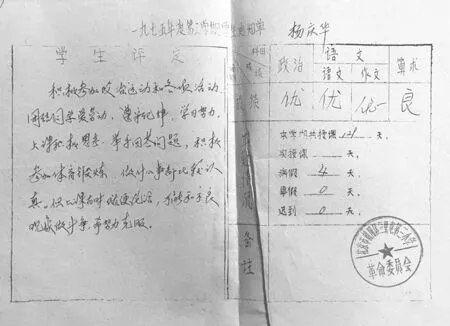

1975年度第二學期,班主任李金菊老師給本文作者寫的學生評定

王淑華

1975年,濱口迅、浜口齊隨父母回國。他們的母親浜口允子將云老師和王淑華老師寫的留言和信件精心保存,并收入她于1976年5月在日本出版的著作《北京三里屯第三小學校》中。這本書記錄了浜口迅和浜口齊在三里屯第三小學的學習和生活,表達了對三里屯第三小學師生的感謝之情。

我的老師們

三里屯第三小學的學生,基本上是住在附近的孩子。學校有15 間教室,教室的布置大體一樣,黑板上方正中間貼著毛主席像,左邊標語是“好好學習”,右邊標語是“天天向上”。由于教室不夠用,一二年級實行二部制,兩個班合用一個教室,每天只上半天課,分上午班和下午班,每兩周輪換一次。三年級以上有自己的教室,上午四節課,下午兩節課。

我的三個班主任老師都是女老師。一年級第二學期,李金菊老師擔任我們的班主任,三十多歲的樣子,說話柔聲細氣,脾氣特別好。記得有一次,因為一點小事我和同桌鬧矛盾,課間的時候,我趁著同桌不注意,把她的鉛筆盒拿走藏在教室走廊的暖氣片里。放學后,李老師找到我,我有些惴惴不安。那天,李老師對我講了很多話,就像是對待一個知心的朋友。記得作家柳青說:“人生的道路雖然漫長,但緊要處常常只有幾步,特別是當人年輕的時候。”我慶幸小學讀書時遇見了李老師。

1976年9月,四年級第二學期開學。那時唐山大地震剛過,在操場上看到班主任不再是李老師,我們有點兒悵然若失。新來的班主任是郭老師,她帶著我們在地震棚上課。沒有桌子,就把作業本墊在腿上,寫“抗震救災,重建家園”。郭老師年富力強,有點嚴厲。比郭老師更嚴厲的是教數學的張萬龍老師。張老師頭發梳理得一絲不亂,極其整潔,板書也寫得非常工整。當他寫板書的時候,誰要是敢在后面隨便搭茬兒說話,張老師回過身粉筆頭就“嗖”地飛過來,那叫一個準。挨過粉筆頭的幾乎都是班里的數學尖子,中考的時候,他們都考上了四中或五中。

暑假的生活是快樂的。坐落在三里屯地區的北京工人體育場是我們經常鍛煉身體的場所。工體東南角的游泳館名聲在外,北京城東的孩子都去工體游泳。工體游泳館有三個露天游泳池(一個比賽池、一個淺水池、一個跳水池)和一個室內館。室內游泳館也是工體體校游泳集訓隊的訓練館,我的同學單偉清、張煒祎、張丹紅都參加了游泳集訓隊。單偉清回憶說:“游泳館里有好幾個跳臺,集訓第一年,我們只學蛙泳、仰泳和自由泳,沒學高臺跳水。一次訓練結束,我們這些小孩爬到跳臺上玩跳水,我也跟著上去,剛要往下跳,一看下面的水池,頭發暈,于是轉身扶著梯子往下走,被教練攔住了。教練說:‘咱們跳臺有個規矩,走上去就不能再走下來。’我只好又爬了上去。站在跳臺邊上,往下一看,還是不敢跳,一回頭,發現教練的手正要推我,我也顧不上害怕了,一閉眼就跳了下去。后來我再也沒有上過跳臺。”

暑假期間,學校給每個孩子都發一張“暑期兒童樂園活動證”,每天下午3 點至5 點,開放6 間教室作為活動場所,乒乓球室、閱覽室、故事室、棋牌室、猜謎室和展覽室。故事室是聽警衛連的解放軍叔叔講故事。暑期兒童樂園活動共持續兩周,每天安排兩個年級。

此外,學校還組織了暑假小組活動,按照就近原則,三四個人組成學習小組,每天上午到小組長家一起寫暑假作業。我和高玉萍、高玉鳳、蔡景秀是一個小組,我是小組長。高玉萍、高玉鳳姐妹倆開學后的成績有了很大進步,郭老師表揚了我們小組,也因為這件事,郭老師推薦我進了學校紅小兵大隊部,先當大隊委,后來又當了大隊長。如今在中國國家博物館當研究員的孟承光當年在陳盛榮的小組里,據他回憶說:“上小組課的時候,陳盛榮是組長,老批評我,動不動就說‘革命不是請客吃飯’。”

開門辦學又一課

嘹亮的歌聲灑田間,

歡快的笑語蕩山川。

學農路上陽光照啊,

飛來一群喜人的燕。

辛勤的汗水透衣衫,

收獲的麥穗裝滿籃。

開門辦學又一課啊,

手上又多一層繭。

——作者記憶中的學農歌曲《學農路上陽光照》

1972年,北京市中小學按照市里的要求,開始組織學生學工、學農、學軍。中小學開門辦學是貫徹毛澤東同志的“五七”指示,適應“三大革命”運動的需要,也是適應知識青年上山下鄉建設新農村的需要。

中學生的學農勞動往往安排在三夏和三秋,往返行程兩三百里,參加郊區勞動。小學生因為年齡小,不安排長途拉練,一般采取秋季和冬季早出晚歸或短途野營訓練。

1973年10月,三里屯第三小學組織五六年級學生到星火人民公社參加學農勞動,時間是10月15日至19日,每天早晨7 點半在學校集合,下午5 點左右返回學校。當年在三里屯第三小學五年級就讀的日本學生濱口迅在日記中記錄了當時學農的情景:

這兩天我去星火公社學農,主要內容是搬運成捆的水稻。我背了一捆又一捆,一走起來水稻之間摩擦的聲音在身后沙沙作響。第一天上午九點到十點這一個小時我搬了20 捆,第二天同一時段我搬了31捆。十一點到十二點我本想再搬31捆,這樣一上午就能搬62 捆,可惜到最后總共搬了48 捆。我想主要有兩個原因:其一是一捆水稻很重,最后實在搬不動了;其二是我休息的次數有些頻繁,但比起15日已經有進步了,老師和同學們都夸我能干。一位同學說:“感到累的時候,就想想毛主席語錄:‘下定決心,不怕犧牲,排除萬難,去爭取勝利。’”走到星火公社要花將近一個小時的時間,真的很累。但是我想到同學說的話,便將倦怠拋在腦后。下午繼續搬水稻,雖然有的同學比我搬的多,但我心里仍然很高興,因為老師教導我們干農活時最注重的不是工作量而是態度。總愛調皮搗蛋的劉強同學到了關鍵時刻也干得十分認真。回學校的路上,看著迎風招展的紅旗,我暗自下決心,以后要更加努力,不斷進步。([日]浜口允子:《北京三里屯第三小學校》)

1974年6月15日 至19日,三里屯第三小學第二次組織五六年級學生到星火人民公社參加學農勞動。這次是到水東生產隊撿麥穗、拔麥子。

1975年10月,三里屯第三小學組織低年級學生到星火人民公社水東生產隊搬大白菜,我當時上三年級,對這次學農勞動印象至深。

大白菜是北京人的看家菜,每年一入冬,大馬路上就會跑著送菜進城的卡車、馬車。學農路上,鮮艷的紅領巾迎風飄揚,就像歌曲《誓做革命接班人》中唱的:“紅領巾,紅心向陽,毛澤東思想來武裝。雷鋒叔叔是好榜樣,廣闊天地做課堂。煉意志,煉思想,好好學習,天天向上。誓做革命接班人,迎著風浪向前闖。”

到農村搬大白菜,正是一年當中最寒冷的時節,我的手凍得通紅,西北風打在臉上像小刀子割。中午休息,我從書包里掏出母親做的炸饅頭片和腌咸菜絲,那是我小時候最喜歡吃的東西。王金剛是我的中學同學,他回憶當年參加學農勞動,念念不忘的是家里給他帶的懶龍。油鹽不繼的年月,能吃上肉味兒的懶龍,令他記憶終身。

1972年12月,北京市教育局出臺《關于提高中小學教育質量的幾點意見》,提出:“組織學生按規定的時間學工、學農、學軍,是學校整個教學工作的重要組成部分。總結學工、學農與教學結合的經驗,使學工、學農、學軍制度化,并不斷調高水平。”如何讓學生在實踐中學習,不死摳書本,一些學校采取請進來的辦法,請工人、農民擔任兼職教師。

朝陽區本身有大片農村區域,三里屯的東面、南面和北面都是農田。南面的白家莊生產隊,地里也產大白菜。挨著白家莊的呼家樓二小搞開門辦學,把數學課搬到白家莊生產隊的白菜地里,由生產隊的貧下中農配藥員和學校的數學課老師共同講課。配藥員讓學生觀察地里的大白菜,大白菜上有很多蚜蟲。配藥員一面指著田頭上放的鐵桶、玻璃瓶,一面說:“現在我們要用濃度為40%的樂果乳油和0.05%的樂果藥液,配制能夠殺蟲的濃度為0.1%的樂果藥液22 斤,需要濃度為40%的樂果乳油和0.05%的樂果藥液各多少斤?”這是一道二元一次方程組百分數解法的數學題,是小學高年級教學中的難點,但到田頭進行現場教學,學生看得見,摸得著,聽得懂,記得牢,算得也認真。所謂應用題,學了就要應用,解決生活中的實際問題。配藥員用學生們計算出的數據配制了殺蟲藥,打在白菜上,過了十分鐘,再一次觀察大白菜——蚜蟲真的死了。

呼家樓二小開門辦學的經驗引發關注,很多學校向他們學習。三里屯第三小學也采取大小課堂結合,在校園的蓖麻地里上數學課,指導學生給蓖麻配制肥料。我們種的蓖麻,秋后摘下來,顆顆都是圓鼓鼓、硬邦邦,油光發亮。

農展館和“天堂電影院”

中華人民共和國“國慶十大建筑”,大部分分布在長安街沿線,但全國農業展覽館和北京工人體育場這兩座建筑離長安街最遠,位于當時北京的東郊。北京工人體育場坐落在三里屯地區,全國農業展覽館在東直門外六里屯,與三里屯使館區一路之隔。20世紀六七十年代,生活在三里屯地區的孩子經常去的兩個場所,就是全國農業展覽館和北京工人體育場。

全國農業展覽館的建設,1958年10月底開工,1959年8月底竣工,前后只用了10 個月。建館之初,全國農業展覽館舉辦了建國十周年全國農業成就展覽,展覽館各建筑按展示內容命名,共分11 個館,分別是綜合館、農作物館、園藝特產館、措施館、水利館、工具館、林業館、畜牧館、水產館、氣象館和人民公社館。其中,人民公社館展示了北京四季青人民公社等16 個人民公社農業生產的事例。16 個人民公社里沒有山西昔陽縣的大寨公社,大寨公社的大寨大隊當時還是一個沒有名氣的小山村。

70年代初,學校組織我們參觀農展館的時候,大寨早已名聞天下,是全國農業的一面旗幟,因此農展館建筑群中的綜合館改了名稱,叫大寨館。綜合館是農展館建筑群的標志性建筑,站在東直門向東遙望,遠遠就可以看到一座墻體為米黃色、正中有綠色琉璃瓦覆蓋著的三角檐八角形亭閣的氣勢宏偉的建筑,這就是農展館的綜合館。我記得大寨館的門廳是一座大型圓雕,主題為“毛主席與農民親切交談”。由門廳經過過廳通往5 個展廳。1 號展廳迎面墻上是毛澤東同志于1964年冬接見大寨黨支部書記陳永貴的巨幅圖片,展臺上陳列著農林牧副漁和社辦工業的豐富產品。幾十年過去了,當初的展覽早已拆除,展示的內容也幾經變化,作為建筑群主館的綜合館,曾有大寨館、資源區劃館等別稱,現在已習慣用一號館稱呼這個建筑群的核心。

農展館影劇院是1959年以后的建筑,坐落在農展館建筑群的南面,三里屯東三街往西走到頭,就能看到三里屯影劇院的大廣告牌。六七十年代,農展館影劇院是三里屯和六里屯地區唯一的一家電影院,售票處賣當日票和預售票,當日票基本買不到,窗口標著“滿”或“全滿”。1978年,農展館影劇院放戲曲片《紅樓夢》,連續放映好多天,白天場場爆滿,我們只好買夜場。我記得那場的開映時間是22:40,我們全家出動,穿過靜悄悄的使館區。看完后,已經是夜里1 點多鐘了。

我剛上小學的時候,國產故事片還沒有恢復生產,電影院里放的都是從朝鮮、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、越南、南斯拉夫引進的電影。引進數量最多、影響最大的當屬朝鮮電影。《鮮花盛開的村莊》《摘蘋果的時候》《看不見的戰線》《賣花姑娘》《原形畢露》,這些影片的臺詞我還能背得出,比如:“胖,說明她健康,聽說一年能掙600 工分哪,漂亮的臉蛋能長出大米嗎?”(《鮮花盛開的村莊》)那時候,流行這樣一個順口溜:

阿爾巴尼亞電影是莫名其妙,

羅馬尼亞電影是摟摟抱抱,

朝鮮電影是又哭又笑,

越南電影是飛機大炮,

中國電影是新聞簡報。

說到“阿爾巴尼亞電影莫名其妙”,就不能不提阿爾巴尼亞1970年拍攝、1973年由上海電影譯制廠譯制的《第八個是銅像》。《第八個是銅像》上映的時候,農展館影劇院繪制了巨大的宣傳畫。影片使用閃回的手法,七個人的七個回憶,構成了一部電影。這種敘事方法在當時“看懵”了中國觀眾,由此產生“阿爾巴尼亞電影莫名其妙”之說。

那個年代,農展館影劇院也經常放映內部電影。所謂內部電影,就是“內部參考片”,簡稱“內參片”。60年代中后期,八一電影制片廠先后譯制了《山本五十六》《啊,海軍》《日本海大海戰》等片,1970年開始,上海電影譯制廠也接受了譯制這類軍事戰爭類影片的任務,陸續譯制完成了《戰爭與人》《虎!虎!虎!》等影片,1971年年初,這些軍事類、戰爭類題材的“內參片”開始在內部上映。我的小學同學畢方住在三里屯中5 樓部隊大院,據她回憶說:“記得小時候,幾乎每個月都去農展館影劇院免費去看一部外國電影。”

1974年春節,《艷陽天》《青松嶺》《戰洪圖》《火紅的年代》四部國產故事片上映,這是“文革”開始以來,第一次上映國產新故事片。也是在這一年,生產了三部兒童影片:《閃閃的紅星》《園丁之歌》和《向陽院的故事》。學校組織看《閃閃的紅星》,我高興得一夜沒睡,就巴望著天亮,坐在影院里,看到八一電影制片廠紅星閃耀、光芒四射的廠標,聽到《中國人民解放軍進行曲》,我們都高興得鼓起掌來。

本文作者保存的20世紀70年代農展館影劇院入場券

那時,我們還常到附近的軍營看露天電影。我家住的樓緊挨著解放軍警衛連的營房,只要看到戰士們夾著馬扎集合,我們就知道要演電影了,喜悅得像過節一樣。有一天晚上,聽說要放兒童片《阿勇》,我們早早趕到軍營操場占地兒。那時演正片之前一般都有加片,可那天放的是《新聞簡報》和科教片,最后也沒看成《阿勇》。

電影,是我童年和少年時代最好的朋友。在那個娛樂生活匱乏的年代,農展館影劇院就是我的“天堂電影院”。

為革命鍛煉身體

1973年夏秋,為準備兩年后舉行的第三屆全運會開幕式大型團體操表演,北京市從幾十所中小學抽調兩萬多名學生參加訓練。由于開幕式地點定在北京工人體育場,因此有團體操表演任務的小學,主要是工人體育場周邊的學校:三里屯一小、三里屯二小、三里屯三小、下三條小學、日壇小學、白家莊小學、東大橋小學、光華路一小、光華路二小、光華路三小、體育場路小學、呼家樓一小、呼家樓二小、幸福村一小、幸福村二小、朝陽小學、朝外二條小學等。

我當時在三里屯第三小學上一年級,也被選進了體操隊。兩年多的訓練時間,體操隊人員經常調整,不變的是選拔標準:要老實聽話的,不要調皮搗蛋的。

“革命軍人個個要牢記,三大紀律八項注意”,我們小時候都會唱《三大紀律八項注意》,三大紀律第一條就是“一切行動聽指揮”,這條紀律也是團體操訓練過程中反復強調的。兒童操中的“金字塔”造型,是團體操中的一項高難度動作,由15 個人按照五四三二一的層次疊成,它不但要求小體操隊員具有良好的體操技巧,更要步調一致,具備緊密協作的精神。對少年兒童來說,要完成好這個動作是比較困難的。我那時候個頭矮,又比較瘦,屬于身材小巧的,就讓我擔負最高層的構塔任務。登上“塔峰”并不難,但是如果擔任塔體最底層任務的同學稍微移動一下膝蓋,我就可能從頂層摔下來。在學校操場訓練,為了保證塔體穩固,塔體最底層的同學經常忍著沙粒被壓到皮膚里的疼痛,一動不動,一聲不吭。

三里屯第三小學有兩位體育老師——王老師和谷老師。谷老師歲數大些,是后調來的,身材魁梧,聲音洪亮,在操場上喊操,每個角落都聽得清清楚楚,我們給谷老師起了一個外號,叫“谷大炮”。谷老師人很隨和,課間的時候喜歡聽我們跟他“吹牛”。王老師瘦高挑兒,文質彬彬,團體操訓練時對我們毫不手軟。劈叉對我們男生是難度較大的動作,尤其是橫叉。一天,王老師幫我壓腿,壓力逐漸增大,我咬緊牙關堅持著,壓呀、壓呀,王老師覺得我還能吃得住勁,又加了把勁,我疼得叫出了聲,站也站不起來了。到醫院一檢查,筋骨扭傷。我父母請了一位老中醫到家里給我捏骨治療,很快就痊愈了,后來我才知道這位老中醫就是大名鼎鼎的正骨名醫“雙橋老太太”羅有明。

籌辦第三屆全運會時期,正是我國經濟的“蕭條期”,團體操的經費本著節省的原則,嚴格控制開支。1975年1月11日,北京市體委寫信給北京市糧食局,為參加團體操表演的學生申請補助糧食:

北京市糧食局:

第三屆全運會開幕式大型團體操表演將在今年9月進行,目前已動員了市內六個區的中小學生12000 人參加排練,還要在寒假期間1月27日 至2月5日、2月16日至20日分別集中訓練15 次,每次3-4 小時。為了保證訓練和表演學生的身體健康,擬申請補助每人每次糧食二兩,共計36000 斤。

可否,請

核批

北京市體委

1975年1月11日

我的小學同學陳欣因為擔任大隊委,負責在學校門口查考勤,所以沒有參加團體操訓練。他回憶說:“看見你們發汽水喝,很羨慕你們。”

1975年4月開始,我們多次到工人體育場彩排,接受各級領導審查。團體操表演彩排是帶觀眾的,觀眾很多都是來自全運會團體操辦公室的協作單位。那個年代供應緊張,團體操彩排要放氣球,氣球用氫氣,北京751 廠、北京釀酒總廠就擠出部分氫氣滿足團體操彩排。團體操表演制作道具需用無縫鋼管,北京鋼廠同意投產,但需5月交貨,為了保證4月的彩排,團體操辦公室向北京市變壓器廠提出暫借兩噸鋼管。為了感謝這些協作單位,就發給他們一些彩排演出票。

1975年,本文作者獲得的學農勞動喜報

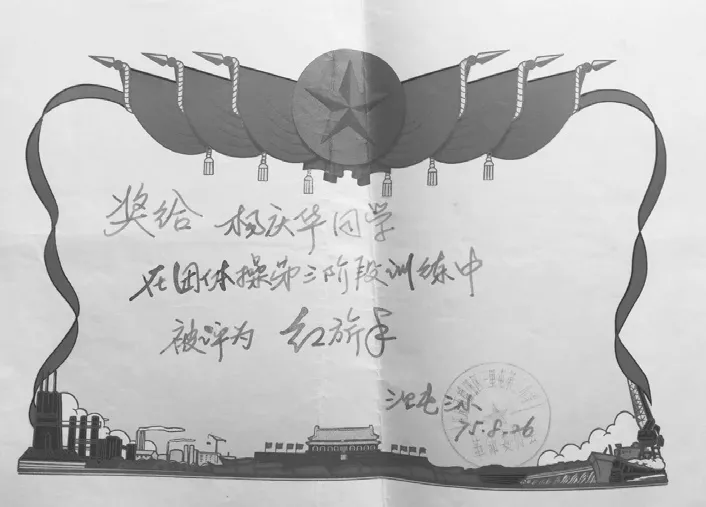

1975年,本文作者獲得的全運會團體操訓練獎狀

每次彩排結束,清掃工人體育場看臺的任務都會被周邊的學校搶下來,那個年代學雷鋒做好事蔚然成風。一天,我們班到工人體育場勞動,分給我們的那塊看臺很快就打掃完了。我們覺得還沒干夠,想多干點兒,就主動向班主任提出到工人體育場外面拔草。工體外的一片樹林有一塊草地,踩進去一腳泥,白球鞋變成黑球鞋,泥有5 厘米厚,到鞋幫的位置。拔草拔得正歡的時候,工體的工作人員來了,說我們拔的草是為工體足球場草坪培植的草皮,這塊草皮價值2000 元。工作人員沒有責怪我們,但是2000 元這個數我忘不了。1975年的2000 元,對我們這些孩子來說就是一個天文數字。

第三屆全運會大型團體操《紅旗頌》共分八場,我們的兒童操是其中的第七場《為革命鍛煉身體》。擔任其他場表演任務的主要是來自北京市各個中學和外省市的表演單位。擔任背景表演任務的是三里屯一中等30 所中學的一萬多名中學生,他們也和我們一樣,刻苦鍛煉兩年。他們舉起的彩色牌變幻著綺麗的風云,每一抹顏色、每一個字,都凝聚著無數的汗水。

1975年9月12日,第三屆全運會開幕的日子,我們早早就到學校集合,排著整齊的隊伍走出校門。校門外站滿了圍觀的街坊四鄰,我看見母親和四姨站在人群里,她們向我招手,叫著我的名字……

從60年代到90年代,我在三里屯生活了32年。人生如夢,最難忘的就是童年時光。每次我回到三里屯,經過三里屯第三小學(今北京市朝陽區三里屯小學)和警衛連營房,漫步東三里屯居民小區,就仿佛走進了那些往事,走進了我的童年……