不同劑量多巴胺降低急診經皮冠狀動脈介入術患者心肌再灌注損傷的效果比較

萬玲,羅萍,黃曉飛,黃騫

1.永城市人民醫院,河南 永城 476600;2.河南省人民醫院,河南 鄭州 450003

心肌梗死為冠脈發生病理性改變導致血液供應中斷或減少,導致心肌畸形、持久性的缺血壞死,缺血后患者發生心肌局部電生理異樣改變,從而導致多種心律失常,此外患者缺血的心肌灌注完全或部分恢復過程中也可引起心律失常的發生[1]。急性下壁心肌梗死為一類具有高病死率、高發病率特征的常見心肌梗死類型,如發病后未得到有效的治療極易進展成緩慢性心律失常,引起低血壓、低灌注等并發癥以及無復流的出現,影響治療效果及預后[2]。臨床針對該病患者主要以經皮冠狀動脈介入(PCI)進行梗死病灶血供恢復及血管開通來對瀕死心肌進行挽救,但該術前常規植入起搏器雖可一定程度保護并預防心臟驟停的出現,但心室顫動、穿孔的發生率有所增加,故尋求更為有效、安全的方案對該病患者PCI 治療意義重大[3]。有研究顯示[4]冠脈造影后應用多巴胺可有效避免相應試劑引起的缺氧、缺血狀態,還可降低心臟負荷和充盈時壓力,減少患者腎功能不全的發生,應用于急性心肌梗死患者安全有效,故本研究試將其應用于急性下壁心肌梗死擇期 PCI的患者,觀察其對患者心肌再灌注損傷及再灌注心律失常的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料

經永城市人民醫院倫理委員會準許,擇永城市人民醫院于2019 年10 月至2021 年12 月間收治的急性下壁心肌梗死PCI 患者87 例。納入標準:(1)滿足PCI 指征,按急性下壁心肌梗死相關指南[5];(2)心電圖檢查可見ST 段抬高或Q 波病理性改變;(3)心肌損傷相關標志物顯著升高且發病12h 以內;(4)簽署知情同意書。排除標準:(1)近半年有重大手術及腦血管病史;(2)合并活動性大出血、凝血障礙空心源性休克者;(3)有心肌梗死既往史者;(4)研究用藥禁忌證及中途退出、死亡者。隨機數字表法將其分組,研究組44 例,女17 例,男27 例,治療與發病間隔(7.07±1.04)h;年齡(65.46±7.81)歲,年齡范圍59~72 歲;對照組43 例,女19 例,男24 例,治療與發病間隔(7.91±1.35)h;年齡(64.71±8.01)歲,年齡范圍58~77 歲。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

入院予阿司匹林片(江蘇平光制藥有限責任公司,國藥準字H32026317,規格:100 mg)300 mg口服,氯吡格雷片(江蘇正大天晴藥業股份有限公司,國藥準字H20103390,規格:100 mg)600 mg口服,后接受冠脈造影檢查,對照組在冠脈造影后靜脈注射阿托品注射液(成都第—藥業有限公司,國藥準字H51022767,規格:0.5 mg)0.5 mg 聯合多巴胺注射液[遠大醫藥(中國)有限公司,國藥準字H42022492,規格:5 mg] 5mg 治療;研究組阿托品用量及用法同對照組,多巴胺則予2 mg 小劑量質量。兩組患者均接受急診PCI,據患者具體情況予球囊擴張、支架置入、血栓抽吸以及替洛非班等治療。

1.3 觀察指標

1.3.1 救治效果顯效:患者接受PCI 72 h 后心功能改善2 級及以上,且各實驗室指標經檢查恢復至正常水平;有效:72 h 末患者心功能改善分級1 級,實驗室檢查部分指標恢復正常;無效:72 h 末心功能和實驗室指標加重或無改善。總有效例數=有效例數+顯效例數。

1.3.2 心肌損傷相關指標分別抽取各患者入院即刻、PCI 后24 h 靜脈血5 mL,3 000 r/min 進行15 min 離心處理,取上清液,并對其肌酸激酶同工酶以化學發光法檢測,肌鈣蛋白Ⅰ以酶聯免疫吸附法檢測,并以心電圖檢測各患者平均ST 段回落幅度(取3 個相對清晰的圖形取其平均值),對比兩組間上述指標差異。

1.3.3 心功能分別于入院即刻、PCI 后24 h 以超聲心動圖檢查各患者左室收縮末期內徑(LVESD)、左室舒張末期內徑(LVEDD)、左室射血分數(LVEF)水平,對比兩組間心功能差異。

1.3.4 并發癥記錄、觀察各患者PCI 術后心室顫動、PCI 中無復流及再灌注心律失常發生率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 18.0 統計軟件分析數據,計數資料用例(%)表示,行χ2檢驗;計量資料用表示,行t檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組救治效果比較

研究組有效20 例,顯效17 例,無效7 例,總有效率84.09%(37/44),對照組有效19 例,顯效15 例,無效9 例,總有效率79.07%(34/43),兩組總有效率差異無統計學意義(P>0.05)。

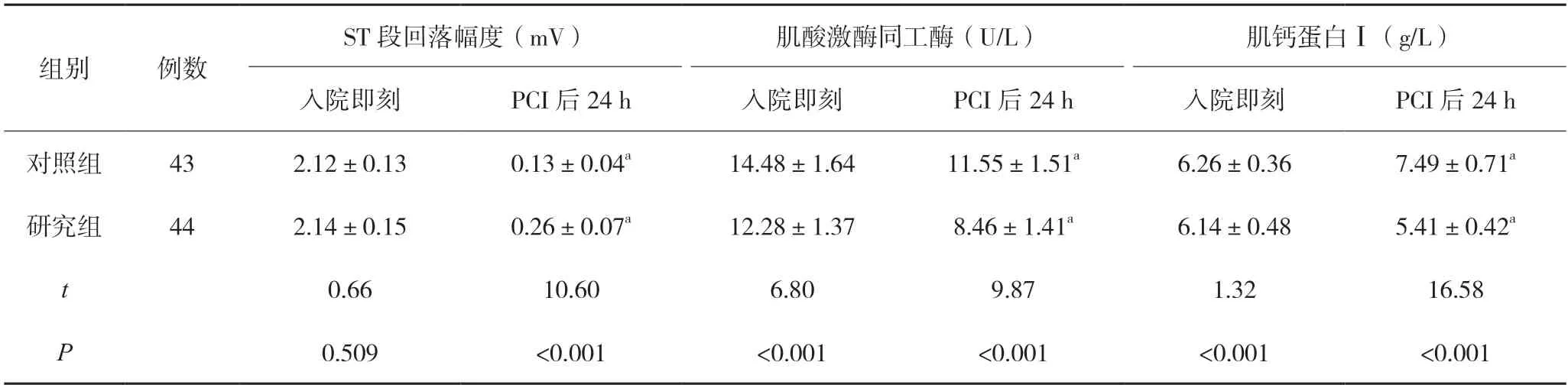

2.2 心肌損傷相關指標變化情況比較

入院即刻、PCI 后24 h,兩組患者心肌損傷相關指標水平變化如表1 所示。

表1 兩組患者心肌損傷相關指標水平對比()

表1 兩組患者心肌損傷相關指標水平對比()

注:組內入院即刻與PCI后24 h對比,aP<0.05。

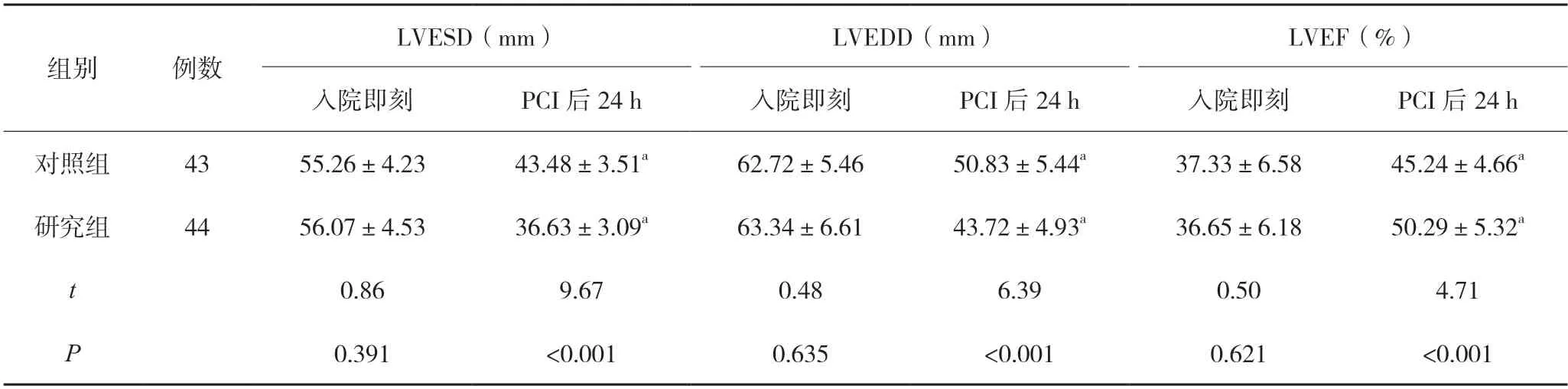

2.3 心功能指標變化情況比較

入院即刻、PCI 后24 h,兩組患者心功能指標水平變化如表2 所示。

表2 兩組患者心功能指標水平對比()

表2 兩組患者心功能指標水平對比()

注:組內入院即刻與PCI后24 h對比,aP<0.05。

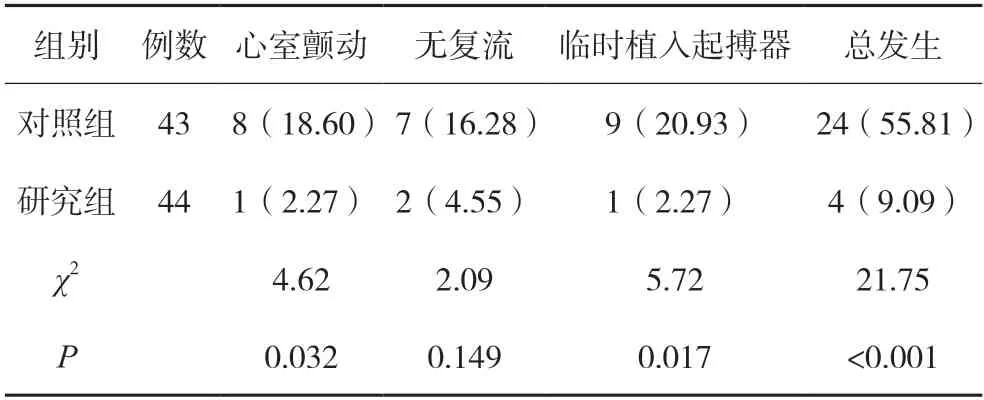

2.4 并發癥比較

兩組患者并發癥發生情況如表3 所示,研究組并發癥總發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

表3 兩組并發癥比較[例(%)]

3 討論

急性下壁心肌梗死后患者多出現1/3 的室間隔后血流供應中斷或減少,引起周邊細胞和組織受損、水腫,使房室結,心室,心房左、右分支受到壓迫,從而引起房室傳導阻滯以及心率降低的出現,若傳導阻滯達到Ⅲ級則可發生室性心動過速和心室顫動等危及生命[6],急性下壁心肌梗死臨床治療的金標準即為急診PCI 術,通過借助導管改善患者缺血心肌灌注,疏通堵塞的血管,有效減少死亡率[7],但術后患者極易因累及竇房結或房室結而出現心動過緩;若患者存在右心室梗死,則可對心功能及左室有效前向射血和前負荷產生負向降低作用,誘導低血壓的產生;而PCI 后患者血流灌注恢復及堵塞血管成功開通后,極易引起再灌注損傷,迷走神經興奮反射性地對交感神經產生抑制效果,促使低血壓、心動過緩及無復流的發生[8]。PCI 術時臨床多于術前植入臨時起搏器來保護心臟,減少不良事件的出現,但有學者認為起搏器的臨時植入雖然對心率有一定維持效果,但對損傷引起的迷走反射無效,進而可誘發心室顫動和快速心律失常甚至心臟穿孔出現,危及生命,故尋求更為有效、安全的不良事件預防措施意義重大[9]。

阿托品為M 受體阻斷劑,對循環以及腺體分泌有抑制效果,對痙攣的平滑肌有解痙作用,還可對中樞神經系統產生作用,導致血壓升高和呼吸中樞興奮,較臨時安裝起搏器心率提高和血液穩定效果更有效、安全[10],多巴胺為兒茶酚胺類β劑α 受體的激動劑類藥物,其效果具有劑量依賴性[11],本研究顯示,兩組總有效率差異無統計學意義(P>0.05),但研究組PCI 后ST 段回落幅度高于對照組,肌酸激酶同工酶、肌鈣蛋白Ⅰ低于對照組(P<0.05),24 h LVESD、LVEDD 均小于對照組,LVEF 高于對照組(P<0.05),且治療期間,研究組患者臨時植入起搏器及心室顫動發生率均低于對照組(P<0.05),無復流發生率兩組差異無統計學意義(P>0.05),提示常規劑量和小劑量多巴胺對急性下壁心肌梗死患者PCI 療效影響相當,但小劑量多巴胺減少心室顫動劑心律失常效果優于常規劑量,對患者心功能和心肌損傷也有較佳改善效果,此與靳瑾等[12-14]研究結果部分一致,其研究還指出應用小劑量多巴胺后患者3 月內再入院率明顯較常規組低,小劑量應用多巴胺對PCI 急性下壁心肌梗死患者近期預后改善有積極效果。可能是由于,多巴胺常規劑量時主要激動血管床動、靜脈上的α受體,從而產生血管收縮效果,還可激動心臟部位的β1 受體,提升心肌收縮率,增加腸系膜和腎的灌注量,避免相應休克的出現,且不增加心肌氧耗,但可使患者外周阻力和心負荷增加,從而對疾病恢復產生延緩效果[13];而小劑量使用時,主要作用于機體多巴胺受體,擴張腸系膜及腎臟血管,增加腎小球濾過率及血流,產生增加血流、擴張血管,降低心臟抗氧和負荷,進而使患者心功能和缺血狀態得到改善的效果[14]。

綜上所述,急性下壁心肌梗死患者行PCI 治療應用阿托品聯合小劑量多巴胺較常規劑量應用可有效減少患者心肌損傷和再灌注心律失常的發生,促進心功能的恢復,但本研究未對患者近、遠期預后以及血管再堵塞和藥物不良反應進行記錄、分析,后期將增加隨訪時間,補充預后及不良反應相關情況,以期為該病PCI 治療的特殊處理提供參考。