試論審美視域中的工匠精神

徐章燕

(首鋼技師學院 馬克思主義學院,北京 100144)

審美是人類多樣性活動中的一項特殊活動,它只著重于事物的形象給我們的整體感覺,而不去看它對我們有沒有現實的得失關系。它的出發點不是人的實用需要,而是一種精神享受的需要。2016年政府工作報告提出要“培育精益求精的工匠精神,增品種、提品質、創品牌”,標志著國家正式提出工匠精神。2017年黨的十九大提出我國進入新時代后的社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要同不平衡不充分的發展之間的矛盾,同時明確提出,“到21世紀中葉,把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國”。進一步凸顯了當今時代國家及社會對美的關注和期盼。可見工匠精神的提出與滿足人民對美好生活的需要及和諧美麗的社會構建密切聯系在一起。審美作為一種精神享受活動,對理解工匠精神的內涵及生成機制具有重要的指導作用,是進行工匠精神教育的切入點。

1 工匠精神的內涵與職業審美

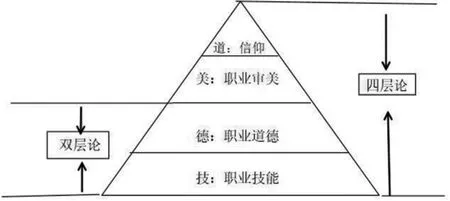

工匠精神的內涵包括但不局限于精湛的職業技能和嚴謹的職業態度,還包括更高層面的信仰的境界,筆者曾經在《解讀立體化的工匠精神》一文中把工匠精神的內涵概括為 “三層論立體化的工匠精神”,包括職業技能、職業道德和職業信仰,簡稱為技、德和道三個不同層面[1]。但不可回避的問題是何為“道”,老子在《道德經》中說“道可道,非常道”,“吾不知其名,強字之曰道”。道無名無象,玄而又玄,對此孔子尚且望塵莫及,只能退而求德。莊子也最終走向“心齋”的神秘主義,這可能是源于“道”的高深莫測,圣人猶此,蕓蕓大眾又情何以堪呢?!更不用說職業院校涉世未深的學生們,這必然使得對工匠精神的理解趨于玄化和虛化。為彌補這個不足,筆者把“三層論”的觀點修正為“四層論”(如圖1所示)。

圖1 工匠精神的內涵

在不放棄道技合一的最高理想基礎上,架設一個橋梁溝通“德”與“道”,這個橋梁就是“美”。由此工匠精神的內涵包括職業技能、職業道德、職業審美和信仰四個層面,簡稱為技、德、美、道。其中職業技能側重于求真,具有較強的專業性特征;職業道德是傳統的職業道德規范,包括集體主義、愛崗敬業、誠實守信、辦事公道、服務群眾與奉獻社會等內容,具有明顯的職業性特征; 信仰是人們對最高層次和最核心觀念無條件地堅信不疑并身體力行的心理狀態,是工匠精神的最高理想; 職業審美是對與職業相關的所有元素進行審美層次的審視與解讀,從中獲取內心愉悅和精神上的自足,具有的超功利性、感性和主體性特征。職業審美和信仰是工匠精神人文性特征的體現,也是工匠精神的靈魂,是工匠精神培育的重點和難點。由此,工匠精神的內涵可以表述為:具備精湛的職業技能、嚴謹精進的職業道德,在自由審美的職業品味中,達到道技合一的一種精神境界。

人心好比一個厚重的城堡,外面沒有鎖,里面只有栓,與其從外邊用力地踹,不如從里面輕輕一撥。“職業審美”引入工匠精神,與此有著異曲同工之妙。當一個人面對自己職業進入審美的境界時,職業道德便由外源性轉化為內生性,由外在的規范性要求轉化為行為主體內在自覺自愿的自由意志,由被動遵守轉化為主動追求,變抽象的道德理論說教為感性化的審美鑒賞,使職業道德規范內化于心,外化于行,為其進一步升華為信仰提供堅實的基礎和保障。借用宋代楊萬里在《曉出凈慈寺送林子方》詩中“接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅”的意境:“職業審美”的引入,使工匠精神既“接天”,具有超越性;又“連(蓮的諧音)葉”,具有可操作性;確保工匠精神不但能落地生根,還可以開花綻放,猶如亭亭玉立的荷花,在“職業審美”的陽光輝映下,顯得格外鮮艷嬌紅。

工匠精神作為一種精神,本為自覺意識,“精神”也主要是通過眼界或胸襟來體現的。僅靠制度上的規約來踐行“工匠精神”是被動的,甚至是帶有“奴性”的,也是不真實的[2]。工匠精神的生成必須建立在積極的高維度、高層次的職業認知、勞動認知和人際關系認知的基礎之上,實現思維的升級,只有視野“更上一層樓”,才能領會到“欲窮千里目”的美麗景觀:職業認知之美、勞動之美、人際關系之美的景觀既是職業審美的具體內容,也是工匠精神生成的內在機制。

2 工匠精神的生成與職業認知之美

積極心理學家曾經做過一個試驗: 把酒店清潔工分成兩組,跟兩組人都說了鍛煉的重要性,然后測試了他們的各項生理指標包括體重、脂肪、血液樣本等,還有心理指標如沮喪焦慮等。其中一組是對照組,即測試完后不進行任何干預,另一組是試驗組,告訴他們“這就是干預手段,你們所做的工作就是一種鍛煉”,具體到收床單、抖床單、將其鋪在床上、用吸塵器、 拖地等所有的工作分別消耗多少卡路里都列了一個清單詳細地告訴他們,然后說:“其實你們做的是健身。”兩個月后測試,結果試驗組人員的血壓、血脂和體重顯著下降,自尊心上升,沮喪程度和焦慮水平下降,精力上升,而對照組則完全沒有變化。兩個組的唯一區別則是試驗組重新審視、重建了他們自己的工作[3]。理論上可以把職業認知分成三個層次:職業是工作(job),職業是事業(career),職業是使命、召喚(calling)。不同的認知層次決定了不同的職業品位。職業品位包括職業認同度、職業勝任度和職業滿意度,而職業品位與職業認知的統一就是工匠精神(如圖2所示)。高層次的職業認知必然有高的職業認同度、勝任度和滿意度,職業可使行為主體悅心悅意且悅志悅神,從而獲得較大的審美愉悅。工匠精神是一個成長和形成的動態過程,頂峰是道德的美和道德的完善,視職業為天職,“從充滿著高度道德意義的高尚活動中得到了體驗自己的人格尊嚴感的幸福”[4]。明朝戚繼光在《馬上作》中寫到“南北驅馳報主情,江花邊草笑平生”,在局外人看來,南北驅馳,奔波勞頓,很是辛苦,戚繼光則視為理所應當的天職——為“報主情”,并從中得到“江花邊草笑平生”的審美愉悅。現階段我國推出的大國工匠,如高鳳林,認為焊接工作可以給自己帶來民族自豪感;李斌視數控車床為自己生命的一部分,他們對自己的工作有一種神圣的使命感和責任擔當。

圖2 職業認知與工匠精神

3 工匠精神的生成與勞動之美

如何看待勞動,尤其是不同形態的勞動,在工匠精神的養成中至關重要,科學的勞動觀是“工匠精神的基石”[5]。

兩千多年前的墨子敏銳地指出勞動的重要價值,他認為人與禽獸等生物的區別在于,人只有努力生產勞動,才能增加財富,故人才能生存下去。甚至有學者認為“在中國思想史上,墨子是第一個提出靠勞動生產創造價值的思想家[6]”。墨子這一寶貴思想被兩千年后的歐洲人卡爾·馬克思和弗里德里希·恩格斯以更縝密的思維、更科學的理論表述出來,成為馬克思主義理論的重要組成部分,認為“在某種意義上不得不說:勞動創造了人本身”[7]。到未來的共產主義社會,勞動成為自愿的、無報酬的一種習慣,成為健康的身體的自然需要,成為解放人的手段,使得勞動從維持生存的被動式異化勞動轉變為實現人生價值的自覺主動的創造性勞動。20世紀思想家、政治理論家漢娜·阿倫特把機械被動的勞作者稱為“勞動之獸”,把主動的創造性的勞動者稱為“創造之人”。“對于真正的工匠而言,勞動首先是自身充盈的生命力、 創造力外化的活動,是人生價值大放光彩的展臺,是追求自由、解放、幸福的通道。”[8]由“勞動之獸”轉變為“創造之人”,勞動中的所有元素如勞動環境、勞動過程、勞動產品無不具有審美色彩。

4 工匠精神的生成與人際關系之美

每個職業人都面臨著如何處理與周圍人的關系的問題。綜觀我國大國工匠方文墨、高鳳林、李斌等,他們周圍都有一個和諧的工作團隊和良性的社會互動圈,這是大國工匠的必備條件。人在本質上是社會關系的總和,工匠精神的養成離不開和諧的人際關系,在人際關系和諧美的滋養下,行為主體享受著審美愉悅,情緒是輕松快樂的,此時大腦的神經通絡是最寬的,思維是最活躍的,最容易產生靈感,也是最有創造性的。在傳統的教學內容中,處理人際關系的道德規范已經足夠多,為避免重復,筆者想借用“格局”這個概念,從“利益”的角度進行分析。格局是指利益圈的大小。一個人的利益圈越大,格局也越大,反之,就越小。首先必須承認每個人的格局都是從自身出發的,每個人必須先把自己照顧好,每個人都是照顧自己的第一責任人,在此基礎上,才能去照顧別人。現代社會分工越來越細,相互之間的依賴性大大增強,幾乎成為一個命運共同體,每個人為了照顧好自己就必須有更寬泛的視野和全局觀去顧及別人的利益,這樣才能各美其美、美美與共。這就要求每個人都應該擴展自己的利益圈,樹立大格局,把別人和自己一體同觀,不問疏親,由利己衍生出利他,只有利他才能利己。《道德經》第七章記載:天地之所以長久,是因為“其不自生,故能長生”“以其無私,故能成其私”,其中蘊含著深刻的辯證法思想和智慧,這種大格局的建立,是工匠精神生成的重要心理資源,為行為主體提供了強有力的自我防御機制。

5 結語

把職業審美引入工匠精神的內涵,使職業道德由外源性規范要求轉化為內生性的自由意志,為理解工匠精神開啟了一個新的視角。高層次的職業觀把人的感性元素引入職場,超越了物質功利性;由“勞動之獸”轉變為“創造之人”的勞動觀,把職業勞作的環境、過程和產品都視為行為主體的審美對象,大格局的社會觀不惟自利,兼利他人,超越了狹隘私人利益的局限,對職業觀、勞動觀和社會觀的審美解讀,既是思維的升級,也是工匠精神生成的內在機制。審美和工匠精神的互動關系是一個嶄新的領域,囿于學力,只能行文至此,以期拋磚引玉,與同仁共勉。