填海區臨地鐵軟土深基坑變形特性分析*

喬麗平,李韻迪,楊 超

(1.深圳市龍崗地質勘查局,廣東 深圳 518172; 2.深圳市巖土綜合勘察設計有限公司,廣東 深圳 518172;3.五邑大學土木建筑學院, 廣東 江門 529020)

0 引言

軟土深基坑施工容易導致巖土體及地下結構相互作用產生變形,一方面會引起巖土體及支護結構自身失穩破壞,另一方面也對周邊道路、建筑物構成威脅。因此深基坑工程變形是目前國內外研究的熱門課題。賀煒等[1]對河心洲地鐵車站深基坑開挖監測及環境影響展開分析;莊海洋等[2]對上海地區深軟基坑施工過程進行監測,掌握基坑變形特征,探討了深軟場地狹長深基坑變形的時空分布特征及其主要誘因;徐飛等[3]對黃河沖擊平原地區超大型深基坑開挖現場監測進行分析,重點對圍護結構變形、地表沉降、錨索軸力變化規律進行分析;柏挺等[4]對采用框架逆作法施工的超大基坑展開監測分析。針對基坑施工過程進行監測、掌握基坑變形特征并將分析數據和規律及時反饋施工現場、及時調整施工參數控制變形并對后續施工變形做出預測[5-7],成為保證基坑安全至關重要的技術手段,因此對于深基坑工程變形特征的研究具有十分重要的工程應用價值。

1 工程概況

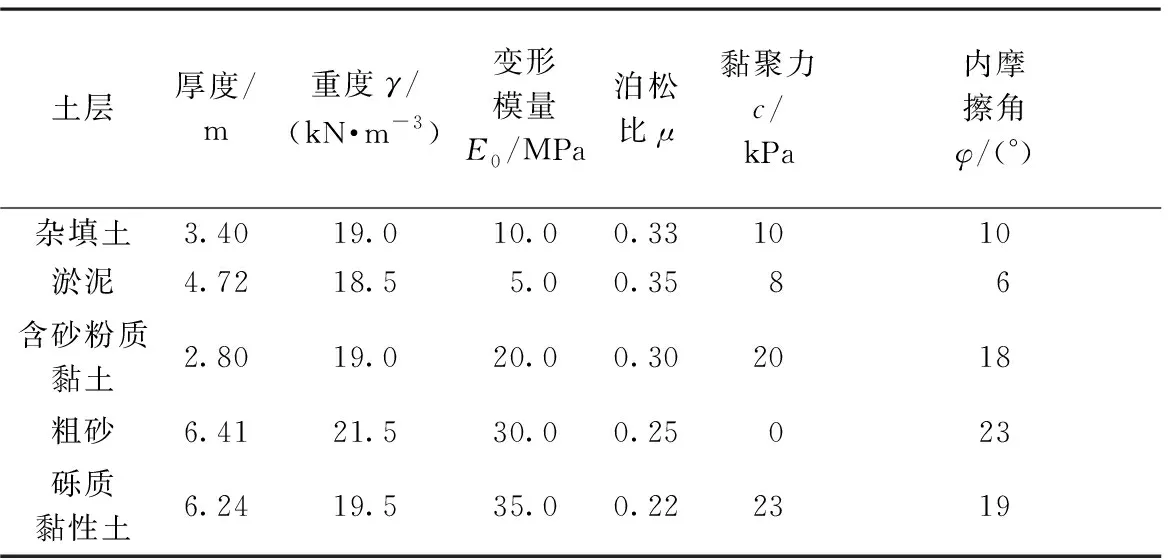

都市茗薈花園(一期)位于深圳市寶安中心區,新湖路與甲岸路交匯處北側,場地東南側緊鄰甲岸路,西南側與新湖路相距約30m(新湖路下有正在運營的地鐵1號線)。場地高程介于3.840~4.950m,總用地面積19 359.5m2,擬建地下室3層。場地內主要地層為雜填土(Qml)、第四系全新統海漫灘相沉積層(Qm(b))、第四系沖洪積層(Qal+pl)、殘積層(Qel)、下伏基巖為燕山第三期花崗巖。地下水主要有兩種類型:一是孔隙潛水,賦存于第四系粗砂層(③2)中,其透水性較強,為區內主要含水層;二是花崗巖中的風化裂隙水,主要賦存于強、中風化巖風化裂隙中,其透水性及富水性受裂隙發育程度控制,總體上屬于弱透水層。其余各土層屬弱透水層。勘察期間測得終孔穩定地下水位埋深介于1.00~1.80m,各土層物理力學參數如表1所示。

表1 各土層物理力學參數

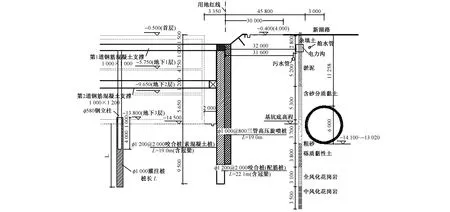

該項目基坑呈不規則四邊形,開挖深度約14.1m,周長約525.0m,面積約15 000m2,基坑支護安全等級定為一級。基坑支護采用咬合樁+2道鋼筋混凝土支撐結構形式(咬合搭接0.2m),基坑北側局部采用咬合樁+預應力錨索支護。基坑西側為保護地鐵,在咬合樁外側再布設1排高壓旋噴樁作止水帷幕。基坑支護典型剖面如圖1所示。

圖1 基坑支護典型剖面

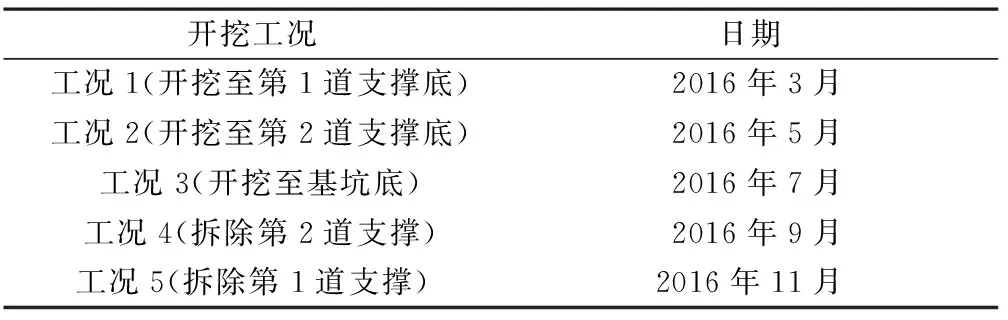

本基坑工程于2015年7月開始施工,2016年3月開始土方開挖,2016年11月完成基坑工程竣工驗收,基坑開挖主要工況如表2所示。

表2 主要開挖工況

2 監測方案

為了及時掌握基坑和周邊道路的變形情況,對基坑支護工程實施變形監測,主要監測項目包括支護樁頂水平位移、基坑地表沉降、支撐立柱沉降、周邊道路沉降、內支撐軸力、支護樁內力、錨索應力、地下水位、支護樁樁身測斜。

3 監測數據分析

提取2016年3月31日—2016年11月31日的現場實測數據,按基坑開挖、支撐架設、拆撐主要工況進行統計與分析,重點對基坑支護結構位移、坡頂位移、內支撐軸力變化深入分析,總結變形規律。

3.1 支護樁樁身測斜數據分析

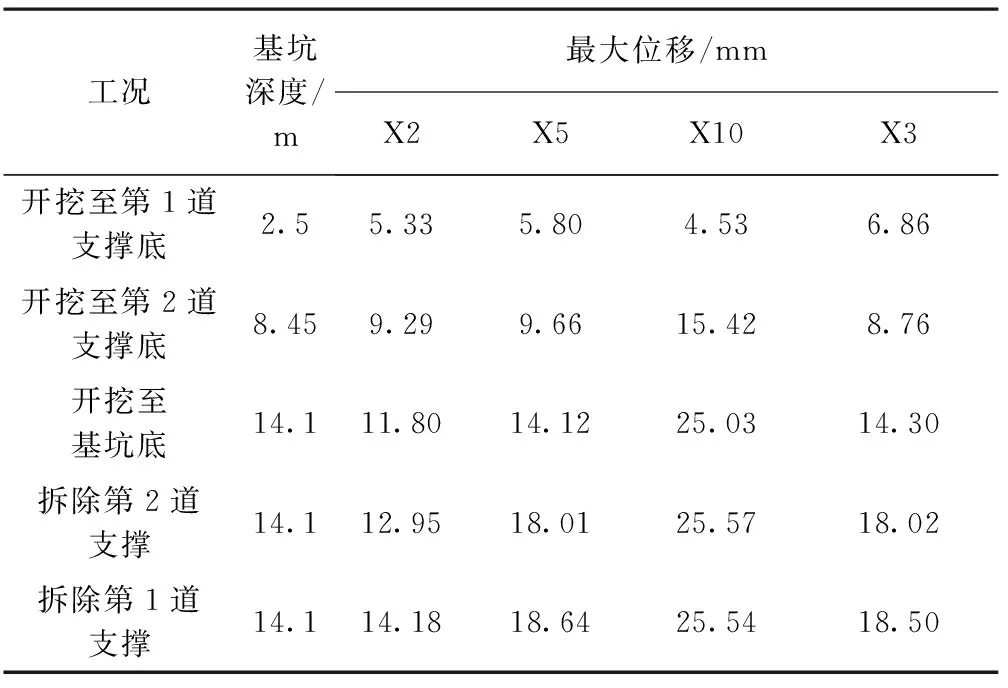

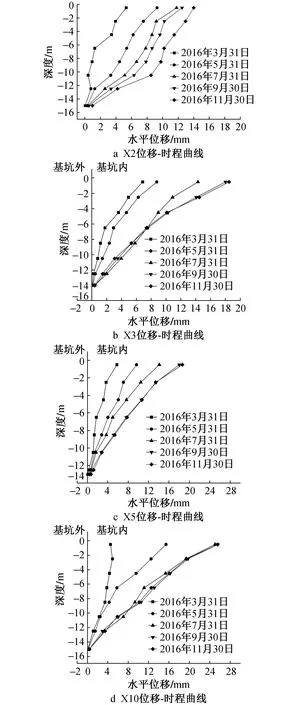

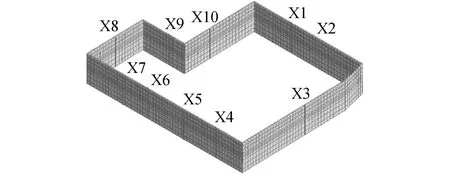

為分析本工程支護樁變形趨勢,選取支護樁測斜監測點X2(基坑北側)、X5(基坑南側)、X10(基坑西側)和X3(基坑東側)監測數據進行分析,基坑主要施工工況、開挖深度及對應各監測點樁身變形最大值統計如表3所示,水平位移-時程曲線如圖2所示。

表3 開挖工況與支護樁最大位移統計

圖2 支護樁位移-時程曲線

基坑開挖引起各側支護樁不同程度變形,監測數據表明:①本工程支護樁測斜最大位移點均位于樁頂位置。②支護樁最大位移監測點為基坑西側監測點X10,最大位移為25.54mm,由于基坑形狀條件限制,該側采用支護樁+錨索支護,在軟土地質條件下,錨索相較于內支撐對控制基坑變形效果差。③基坑開挖至第2道支撐底向下開挖至基坑底期間,支護樁側向變形變化量最大,此期間基坑風險最高。④拆撐期間第2道支撐拆除后,支護樁側向變形變化量相較于第1道支撐拆除后大。

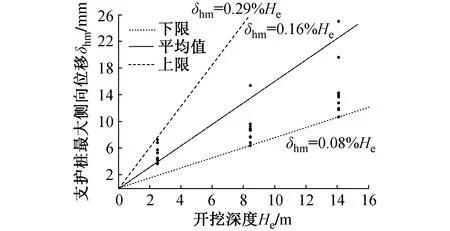

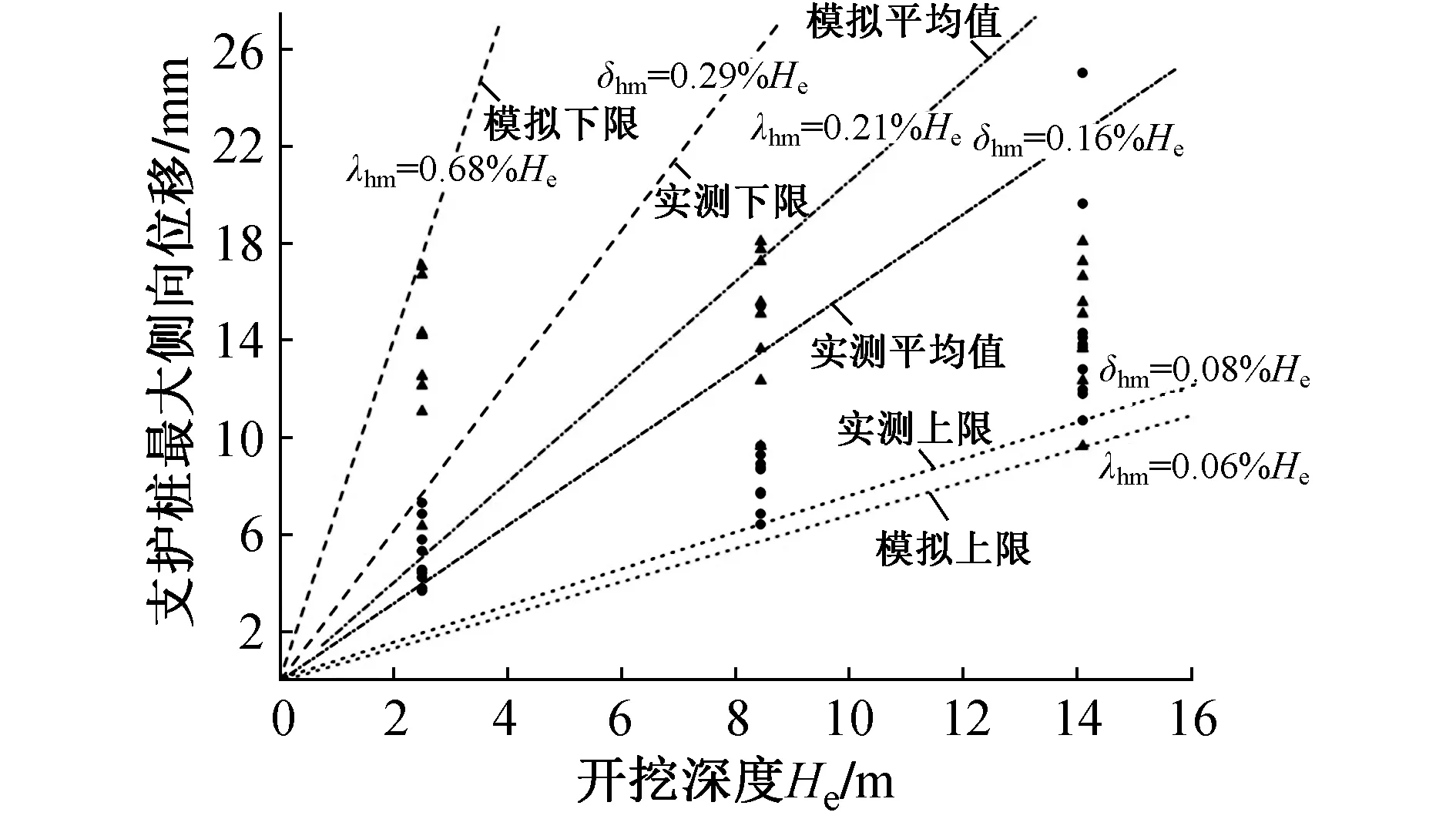

統計支護樁測斜監測點X1~X10最大側向變形與開挖深度關系如圖3所示。

圖3為支護樁側向最大變形與開挖深度關系,變化范圍為(0.08%~0.29%)He,取其平均值,支護樁最大側向變形及其對應開挖深度關系為δhm=0.16%He。受開挖時間、開挖順序、開挖土方量、支撐架設時間等多種因素影響,基坑開挖深度增加6m,圍護樁最大變形增量集中在2~12mm范圍內。其中X1~X8監測點最大變形增量集中在2~5mm范圍內,X9~X10監測點最大變形增量集中在9~12mm范圍內,分析其主要原因為該側采用樁錨支護形式,相較于其余區域采用樁撐支護形式控制變形能力較差。

圖3 支護樁最大側向變形與開挖深度關系

3.2 坡頂位移監測

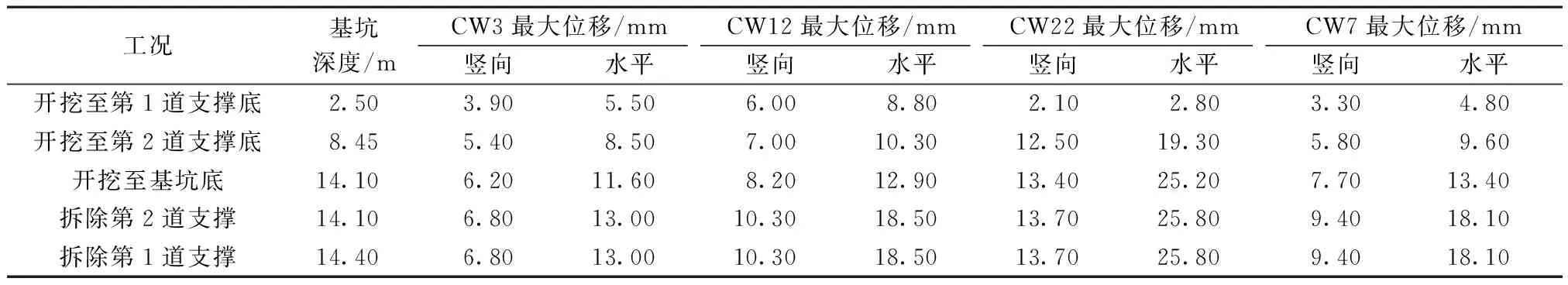

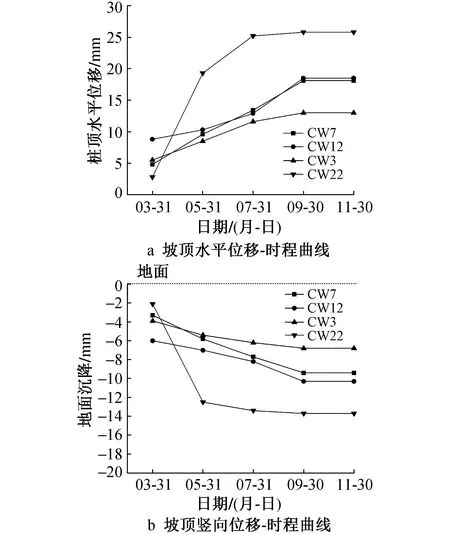

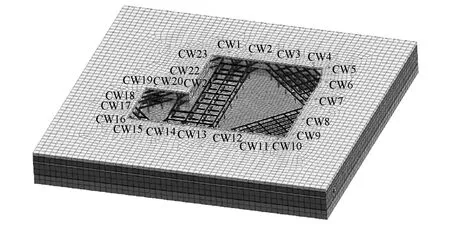

為分析本工程基坑坡頂位移變化趨勢,選取坡頂位移監測點CW3(基坑北側)、CW12(基坑南側)、CW22(基坑西側)和CW7(基坑東側)監測數據進行分析,統計基坑主要施工工況、開挖深度及對應各監測點最大位移統計如表4所示,位移-時程曲線如圖4所示。

表4 開挖工況與最大坡頂位移統計

圖4 坡頂位移時程曲線

監測數據表明:①坡頂最大位移監測點為基坑西側監測點CW22,最大豎向位移值13.70mm,最大水平位移25.80mm,該側為支護樁+錨索支護段。②坡頂位移監測點豎向位移及水平位移變化趨勢基本一致,隨著基坑開挖深度增加,坡頂位移逐漸增加后趨于平穩。③基坑開挖至第1道支撐底至基坑開挖至第2道支撐底期間坡頂位移變化量最大。④拆撐期間坡頂位移趨于穩定,內支撐拆除對基坑坡頂影響較小。

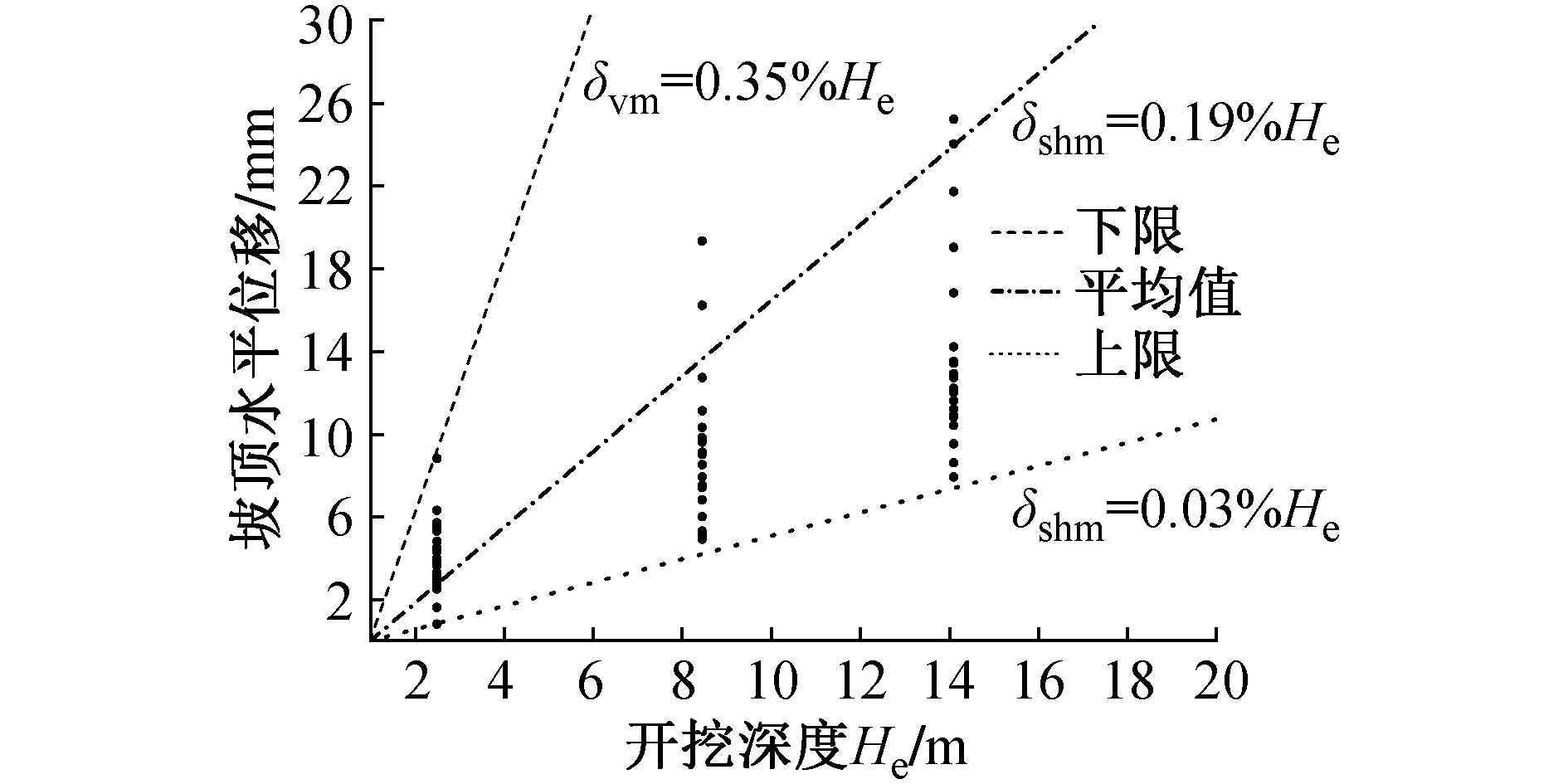

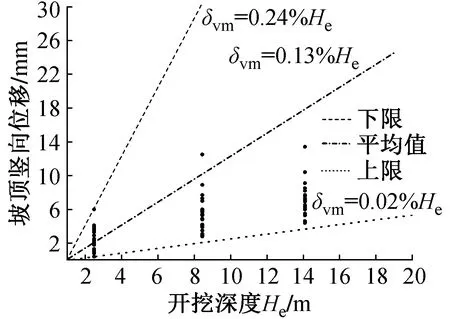

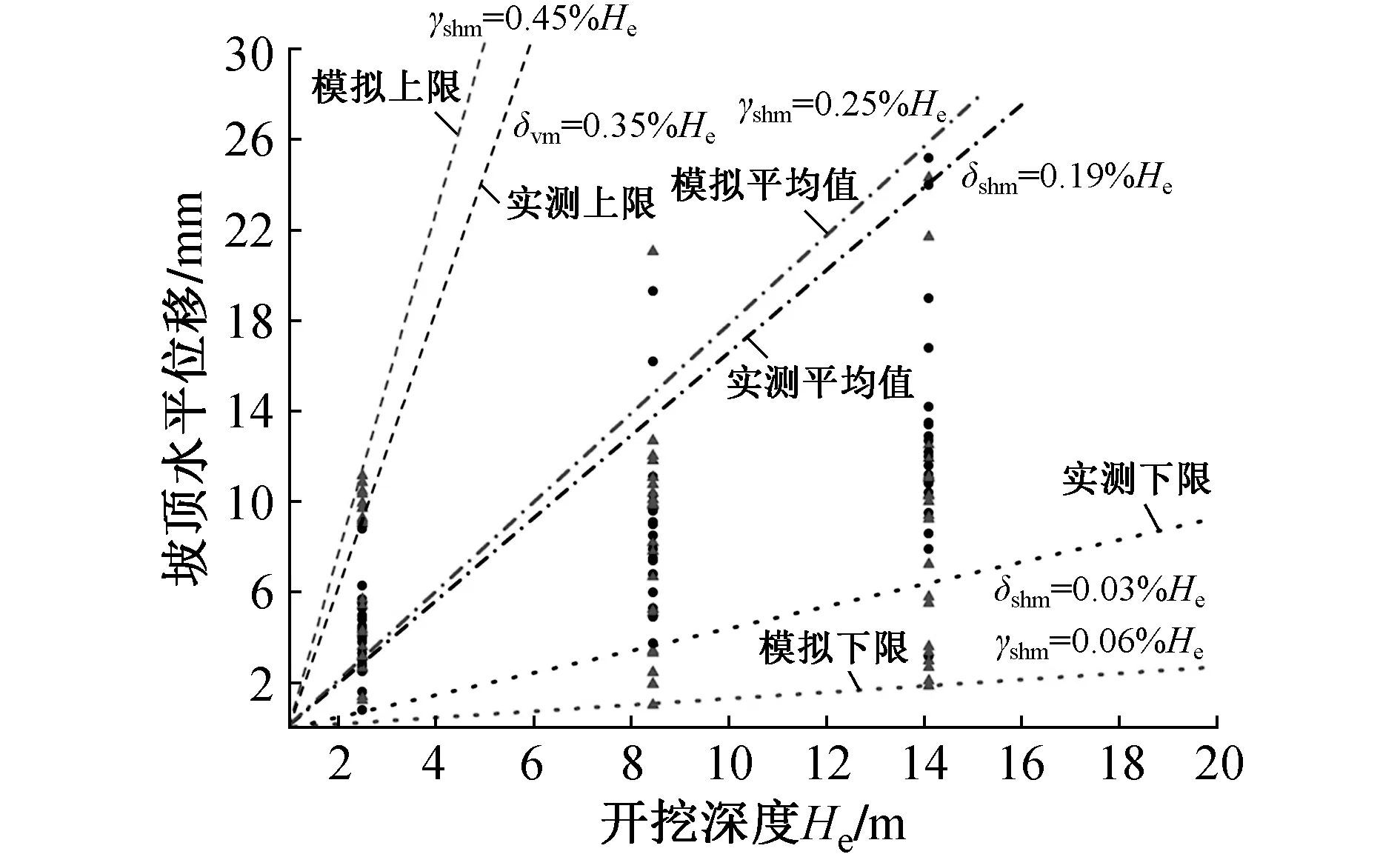

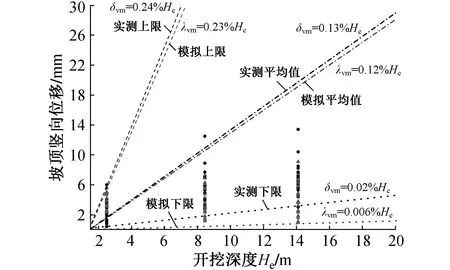

分別統計基坑坡頂位移監測點CW1~CW23水平位移、豎向位移與開挖深度關系如圖5,6所示。

圖5 坡頂水平位移與開挖深度關系

圖6 坡頂豎向位移與開挖深度關系

圖5,6分別為坡頂水平位移及坡頂豎向位移與開挖深度關系,坡頂水平位移與開挖深度變化范圍為(0.03%~0.35%)He,取其平均值,坡頂水平位移及其對應開挖深度關系為δshm=0.19%He。坡頂豎向位移與開挖深度變化范圍為(0.02%~0.24%)He,取其平均值,坡頂豎向位移及其對應開挖深度關系為δvm=0.13%He。由上述分析可知,坡頂水平位移平均值略大于支護樁最大水平位移平均值,二者較接近,坡頂豎向位移平均值最小。

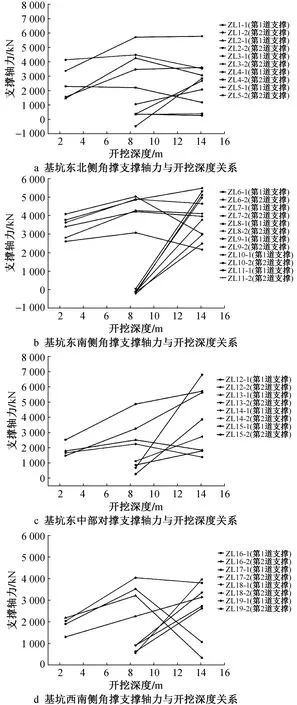

3.3 支撐軸力監測

基坑開挖階段,東北側角撐軸力監測點ZL1~ZL5、東南側角撐軸力監測點ZL6~ZL11、中部對撐軸力監測點ZL12~ZL15、西南側角撐軸力監測點ZL16~ZL19軸力監測值與開挖深度關系如圖7所示。

圖7 支撐軸力與開挖深度關系

監測數據表明:①基坑開挖至第2道支撐底期間,第1道支撐軸力逐漸增大,變化幅度大,第2道支撐架設后,第1道支撐軸力逐漸趨于平穩或略有增加,但變化幅度不大。②第2道支撐架設后,隨基坑開挖深度增加,第2道支撐軸力逐漸增大,并在基坑開挖至坑底后達到峰值。③基坑開挖至坑底后第1道支撐軸力與第2道支撐軸力監測值差值逐漸減小,呈逐漸靠近趨勢。④基坑開挖階段東北側角撐軸力監測最大值達到5 777kN,東南側角撐軸力監測最大值達到5 475kN,中部對撐軸力監測最大值達到6 801kN,西南側角撐軸力監測最大值達到4 038kN。基坑中部對撐受力最大,內支撐軸力變化受基坑形狀、內支撐布置、開挖順序等因素影響。

4 數值模擬與實測分析

采用有限元軟件Midas/GTS建立了三維有限元模型,模擬基坑開挖的全過程。計算模型平面上為260m×250m的矩形。模型的深度取約2.5倍基坑開挖深度(底部為全~強風化花崗巖),深度為40m。巖土體本構模型采用莫爾-庫侖彈塑性本構模型,單元類型為四面體單元;結構體均采用線彈性材料,單元類型為板單元和梁單元;支護樁按照等效剛度法簡化為板結構(僅考慮咬合樁中配筋樁的剛度),錨索腰梁采用梁單元模擬,水泥攪拌樁采用硬質土層模擬,噴射混凝土和隧道襯砌采用板單元模擬,數值模型如圖8,9所示。

圖8 圍護結構側向變形監測點示意

圖9 坡頂位移監測點示意

為與現場實測數據進行對比分析,提取與現場實測點位一致監測點在基坑開挖至第1道支撐底部(2.5m)、第2道支撐底部(8.4m)、基坑底部(14.1m)變形值,圍護結構側向變形及坡頂位移分析監測點選取如圖8,9所示。統計圍護結構側向變形監測點X1~X10數值模擬最大側向變形值與開挖深度關系如圖10所示,并將數值模擬計算結果與實測值進行對比分析。

圖10 支護樁最大側向位移與開挖深度關系(數值模擬與實測對比)

從圖10中可以看出,支護樁最大側向變形數值模擬值λhm變化范圍為(0.06%~0.68%)He,平均值為0.21%He;實測值變化范圍為(0.08%~0.29%)He,平均值δhm=0.16%He。數值模擬與實測統計平均值接近,數值模擬統計平均值略大于實測值。與文獻[7]中統計的上海地區軟土深基坑圍護結構最大側向變形平均值0.42%He相比[7],本項目支護結構對軟土深基坑變形起到較好地控制作用。

分別統計基坑頂位移監測點CW1~CW23數值模擬水平位移變形值、豎向位移值與開挖深度關系如圖11,12所示,同時將數值模擬計算結果與實測值進行對比分析。

圖11 坡頂水平位移與開挖深度關系(數值模擬與實測對比)

從圖12中可以看出,本工程坡頂水平位移數值模擬值γshm變化范圍為(0.06%~0.45%)He,平均值為0.25%He;實測值變化范圍為(0.03%~0.35%)He,平均值δhm=0.19%He。數值模擬與實測統計平均值較接近,數值模擬統計平均值略大于實測值。坡頂豎向位移數值模擬值γvm變化范圍為(0.006%~0.23%)He平均值為0.12%He;實測值變化范圍為(0.02%~0.24%)He,平均值δhm=0.13%He。數值模擬與實測統計平均值基本一致。坡頂豎向位移平均值小于坡頂水平位移平均值。通過數值模擬及現場實測數據相互驗證,進一步證明本項目支護結構對軟土深基坑變形起到較好地控制作用。

圖12 坡頂豎向位移與開挖深度關系(數值模擬與實測對比)

5 結語

1)本工程支護樁測斜最大位移點均位于樁頂位置,在軟土地質條件下,錨索相較于內支撐對控制基坑變形效果差。基坑開挖至第2道支撐底向下開挖至基坑底期間,支護樁側向變形變化量最大,此期間基坑風險最高。拆撐期間第2道支撐拆除后,支護樁側向變形變化量相較于第1道支撐拆除后大。

2)坡頂最大位移監測點位于支護樁+錨索支護段。坡頂位移監測點豎向位移及水平位移變化趨勢基本一致,隨著基坑開挖深度增加,坡頂位移逐漸增加后趨于平穩。基坑開挖至第1道支撐底至基坑開挖至第2道支撐底期間坡頂位移變化量最大。拆撐期間坡頂位移趨于穩定,內支撐拆除對基坑坡頂變形影響較小。

3)基坑開挖至第2道支撐底期間,第1道支撐軸力逐漸增大,變化幅度大,第2道支撐架設后,第1道支撐軸力逐漸趨于平穩或略有增加,但變化幅度不大。第2道支撐架設后,隨基坑開挖深度增加,第2道支撐軸力逐漸增大,并在基坑開挖至坑底后達到峰值。基坑開挖至坑底后第1道支撐軸力與第2道支撐軸力監測值差值逐漸減小,呈逐漸靠近趨勢。基坑中部對撐受力大于角撐。

4)本工程支護樁最大側向變形數值模擬值λhm變化范圍為(0.06%~0.68%)He,平均值為0.21%He;實測值變化范圍為(0.08%~0.29%)He,平均值δhm=0.16%He。數值模擬與實測統計平均值較為接近,數值模擬統計平均值略大于實測值。坡頂水平位移數值模擬值γshm變化范圍為(0.06%~0.45%)He,平均值為0.25%He;實測值變化范圍為(0.03%~0.35%)He,平均值δhm=0.19%He。數值模擬與實測統計平均值接近,數值模擬統計平均值略大于實測值。坡頂豎向位移數值模擬值γvm變化范圍為(0.006%~0.23%)He,平均值為0.12%He;實測值變化范圍為(0.02%~0.24%)He,平均值δhm=0.13%He。數值模擬與實測統計平均值基本一致。