“心”隱喻中的傳統政治文化觀

□王 梅

在中國語言中,“心”是一個極其核心且重要的概念。“心”作為表達人體器官的詞,本義是“心臟”,是生命體體內主管血液循環的器官,起著維持生命的重要作用。在認知語言學隱喻的認知分析中,“心”的語義不斷擴展和延伸,逐漸從一個器官名稱向其他領域轉移,形成了與“心”相關聯的各種詞匯。這些詞匯中蘊含和體現了中華民族的文化習俗和價值觀念。

一、傳統醫學、哲學中的“心”隱喻

Lakoff&Johnson(1999、2003)指出:“我們的生活經驗是基于文化的,我們隱喻概念的形成、理解與表達受制于外部和文化。”隱喻是一個概念域向另一個概念域進行投射的成果,隱喻的深層含義和內在結構就是跨域映射,即由始發域(身體域或方位域)向目標域的映射。

方位隱喻是一種意象圖式隱喻,在同一個概念系統內部中心-邊緣、上-下、里-外等方位域的空間方位概念投射到其他非空間認知的目標域上,使目標域具有空間方位感。“心”的身體空間隱喻就是人類把對自己身體的認識映射到心理狀態、社會地位等抽象概念上。

中國醫學:

心者,君主之官,神明出焉……主不明則十二官危,使道閉塞而不通,形乃大傷,以此養生則殃,以為天下者,其宗大危,戒之戒之。(《黃帝內經·靈蘭秘典論》)

心者,五臟之尊號,帝王之稱也。(《中藏經》王琦等)

“心重十二兩,中有七孔,三毛,盛精汁三合,主藏神。”(《黃帝內經·靈蘭秘典論》)

哲學:

心者形之主也,神者心之寶也。(《文子·九守》)

耳目鼻口形能,各有接而不相能也,夫是之謂天官。心居中虛以治五官,夫是之謂天君。(《荀子·天論篇》)

“人者,天地萬物之心也。心者,天地萬物之主也。”(《王明陽集·答季明德》)

心者,形之君也,而神明之主也,出令而無所受令。(《荀子·解蔽篇》)

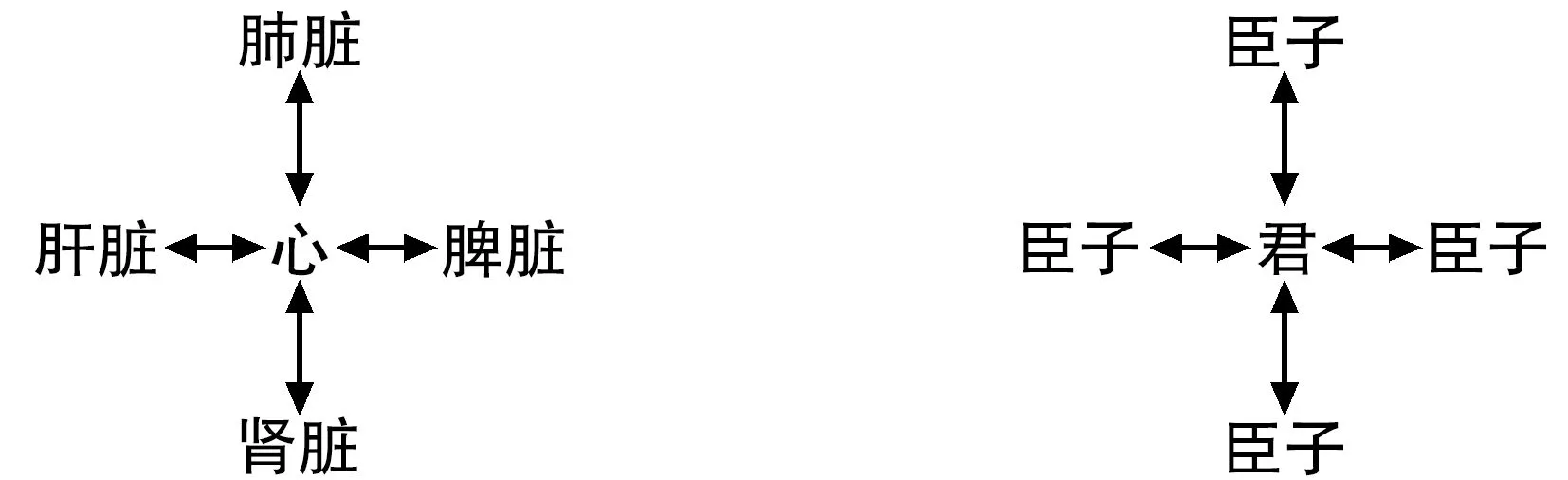

傳統中醫和哲學認為,“心”最大的權力是“主神明”。“耳目鼻口手足六者,心之役也”,“心”位于身體的中央,是心、肝、脾、肺、腎五臟之首,“中”在華夏祖先的意識中,是統治者的位置。同時,“心”是人體所有器官的主宰,統領并協調各個部位的功能,管轄人的所有感知動覺經驗。“心”為全身提供血液,是生理系統的中心。

由此,“心”的隱喻投射的傳統政治文化如下。

(一)“心”是統治者。在醫學中,身體的十二臟腑中,“心”是身體的統治者,統領和控制身體的其他部位,心是君主,九五之尊,高高在上。按照方位隱喻(中心-邊緣)的意象圖式,“心”作為身體的中心映射到國家中,即為統治者。在中國兩千多年的傳統政治體系中,皇帝是國家的最高統治者,始終是國家最高權力核心中的主宰,控制著國家的所有權力,支配著國家政權,是整個政治系統的中心。

同時,“心”是人類認知活動的中心,具有心智能力,管轄和掌控人的其他感知經驗。從這一層面,“心”的隱喻也是“心是統治者”,”如同感知受制于“心”,國家也受制于統治者,“心”之于感知猶如統治者之于國家。

(二)“心”是君權。“子思問于夫子曰:“物有形類,事有真偽,必審之,奚由?”子曰:“由乎心,心之精神是謂圣,推數究理,不以物疑。”(《孔叢子·記問》)

心是生命活動的中心,為血液流動提供動力,把血液運行至身體各個部分。心統領五臟六腑,人體全身四肢百骸都受心臟的影響和指揮。心的氣血充盈,則神志清晰,精力充沛,思維敏捷。若心血不足,會導致心神的病變,出現神志不寧、健忘等癥狀。同時“心”也是精神認知活動的中心,被視為靈魂與情感的居所,具有無上的心智能力,表達想法、情感、思維、性格等概念性的情緒。

“心”是國家統治者對臣民發布權威命令,映射為君臣關系。心即是君權。

“軒昊之代,君為心,兆民為百骸。”(《文苑英華》卷七七一盧碩《喻古之治》)

“皇者,大也。言其煌煌盛矣。帝者,德象天地,言其能行天道,舉措帝諦,夫田母地,為天下主。”

“心之在體,君之位也;九竅之有職,官之分也。心處其道,九竅循理;嗜欲充溢,目不見色,耳不聞聲。故曰:上離其道,下失其事。”(《管子·心術》)

心在人體,處于君的地位;九竅各有功能,有如百官各有職務。心的活動合于正道,九竅就能按常規工作;心充滿了嗜欲,眼就看不見顏色,耳就聽不到聲音。所以說,在上位的脫離了正道,居下位的就荒怠職事。

“君如身,臣如手;君若號,臣如響;君設其本,臣操其末;君治其要,臣事其詳;君操其柄,臣事其常”。(《申子》申不害)

君主為權位之無限超越體,君主之勢位至尊。中國歷史君臣關系中,君是主,臣是次。“心”即君權不可亂來,必須巡禮守道,如果濫用,則會使臣子不能各司其職,甚至離經叛道,引起反叛。

映射關系:

對于身體其他器官如肝、脾、肺等來說,“心”即心臟處于最為優勢的位置。映射于政治領域,“統治者”與“宇宙”相通,具有絕對支配權;同時需要注意的是,“身體”除“心”以外的其他器官也是不可或缺的,正如“水能載舟,亦能覆舟”,如何正確運用君權支配臣子,是中國歷史上歷代統治者苦心思考的問題。

(三)“心”是國都。“心”的地理位置意象:“心”的甲骨文像心臟的形狀,把“心”的中央位置及主宰地位意象映射到人世間的萬千事物及同樣具有重要性的社會領域,就有了“核心、中心、重心”等詞匯。

“京師者,四方之腹心,國家之根本”(《御史臺上論天旱人饑狀》韓愈)

縱觀中國歷史,國都的選址非常重要,涉及到國家長治久安。國都作為君權的象征,是統治者的權利運作中心,被視為國家的根本重地,直接影響著一個政權的政治命運及政治作為,在政治上、經濟上、軍事上形成強大的中心控制全國。

(四)紅心是忠誠。將“紅心”這一顏色域映射到政治領域,“心”就具備了政治隱喻。“丹心、赤心”等同于“紅心”,隱喻為一顆忠于統治者、忠于國家或熱愛祖國的心,如“鐵血丹心、一片丹心、赤心報國”等。

例:赤金難買赤子心。

赤心報國。

一片丹心照汗青。

一片冰心在玉壺。

千年史策恥無名,一片丹心報天子。——南宋·陸游《金錯刀行》。

云間海上邈難期,赤心會合在何時。——唐·盧照鄰《行路難》。

“心”作為身體的重要部分,和眼睛結合來感知自然界的光明和色彩,通過色彩實現了“心”的隱喻認知。態度隱喻是將顏色域映射到態度域,借用顏色表達來投射對待事物或對待人的態度,使態度具備貶義或褒義的色彩。這是隱喻認知使顏色域投射到態度域。

古人認為心臟的顏色是赤色,因此將“赤”看做是“心臟之色”。紅色大多帶有明顯的褒義色彩。儒家思想中,“天之所覆,地之所載,人之所覆,莫大于忠”,“國而忘家,公而忘私”,“君使臣以禮,臣事君以忠”,忠誠是對君王、國家和社稷的忠誠。

二、“心”隱喻投射的傳統政治文化

(一)君主本位思想。君主擁有全國一切的最高所有權,崇尚王權至上,王權是傳統政治文化價值系統的核心。同時,君權專制也在中國源遠流長,“溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”。

(二)權利本位思想。《商君書》中寫道:“權制獨于君則威”,權力崇拜意識和權力本位的價值觀被深深烙印在人們心中,形成了“官貴民輕”、官特權制和官本位制。

(三)中國傳統醫學及古代哲學關于“身體”和“心”之間的映射關系,也形成了中國宇宙觀的基本文化模式。“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。《陸九淵·年譜》”,“天人合一、天人相應”,以身體認知為基礎,投射到社會政治領域,更衍射到宇宙結構的高度。以“身體——心臟——外界”的關聯和支撐去概括“社會——政治——宇宙”的循環結構。所以,中國傳統的政治文化,注重“順從天意”,注重渲染“天子”的神話色彩。同時,“人體結構”與“宇宙結構”循環互動的認知,也造就了中國傳統政治文化相當濃重的“人文主義”氣質。

(四)儒家政治文化的屹立。儒家學說占主導位置,是我國傳統的主體政治文化,形成以“仁慈、理性、博愛、寬容”為主題的儒家思想占主導地位的社會思想,從價值觀、哲學觀等各個領域服務于封建統治的政治意識形態。此外,孔子曰:“上好禮,則民莫敢不敬。”“仁政”和“禮治”也成為傳統政治文化中的基本思想。

三、結語

隱喻是作為語言的一種表達方式,是人們對事物認知的重要方式,體現了語言發展的進程和對文化的認知水平。本文從隱喻的視角對漢語中身體名詞“心”所產生的隱喻性詞義進行了分析,揭示了中國“心”相關表達所體現的傳統政治文化觀。語言是承載信息的媒體,詞匯是組成語言的細胞,只有充分了解漢語“心”的詞匯隱喻,才能更好地了解中國的傳統政治、社會價值觀、人生觀、自然觀等文化,進而更好地理解隱喻中的中國文化。