守望緙絲的千年之美

緙絲的歷史淵源

緙絲是以生絲作經線、各種熟絲作緯線,用通經回緯方法織造的平紋織物。制作時,先把圖稿描繪在經線上,再用多把小梭子按圖案、色彩分別挖織。這種特殊的織法使得產品的花紋與素地、色與色之間呈現一些斷痕和小孔,猶如刀刻,宋人有“承空觀之,如雕鏤之像”之說,因此又會被稱為“刻絲”,有時也寫作“剋絲”“克絲”。

中國的緙織技藝源于西域,先用于毛織,后移用到絲織。緙毛在漢代就已經出現,新疆樓蘭遺址曾出土一塊漢代奔馬緙毛。早期緙毛所用毛紗粗實,至唐代變得較為精細。1973年,吐魯番阿斯塔那墓發現了幾何菱紋緙絲帶,表明最晚在7世紀中葉,中國已有緙絲。

靴,遼,美國克利夫蘭藝術博物館藏

唐代的緙絲少且殘,就早期緙絲研究而言,遼緙絲有其特有的價值。相較北宋,遼距唐更為接近。多個遼墓皆曾出土緙絲,如耶律羽之墓、代欽塔拉墓和法庫葉茂臺墓等。除葉茂臺墓出土一件長約2米的緙金山龍外,其余皆為小件。遼代緙絲通常都將彩色絲線和片金線織在一起,且多以織成的形式出現。據研究,遼代緙絲與唐代緙絲之間有不少共同點,例如都用“S”強捻合成“Z”捻股線作經,而緯絲一般不加捻。宋人洪皓《松漠紀聞》載:“回鶻自唐末浸微,本朝盛時,有入居秦川為熟戶者。女真破陜,悉徙之燕山、甘、涼、瓜、沙,舊皆有族帳,后悉羈縻于西夏……又以五色線織成袍,名曰克絲,甚華麗。”回鶻織工擅織緙絲,遼上京有回鶻營,緙絲很可能是由回鶻織工引入契丹地區并在當地進行生產。

北宋至南宋初,緙絲技法由北方傳到定州,再由定州傳入內地。官府設立專門機構管理手工業生產,少府監下轄文思院設“克絲作”,專門生產緙絲。技術上,在唐代摜、勾、搭梭的基礎上發展出“結”的戧色法,即用顏色相近、明度相異的色緯緙織退暈效果。南宋時,緙絲工藝臻于成熟,水平達到歷史高峰,能“隨欲作花草禽獸”,于是開始用于摹織名人書畫,緙畫相輔,幾近亂真。明張應文《清秘藏》中贊曰:“宋人刻絲不論山水、人物、花鳥,每痕剜斷,所以生意渾成,不為機經掣制。”

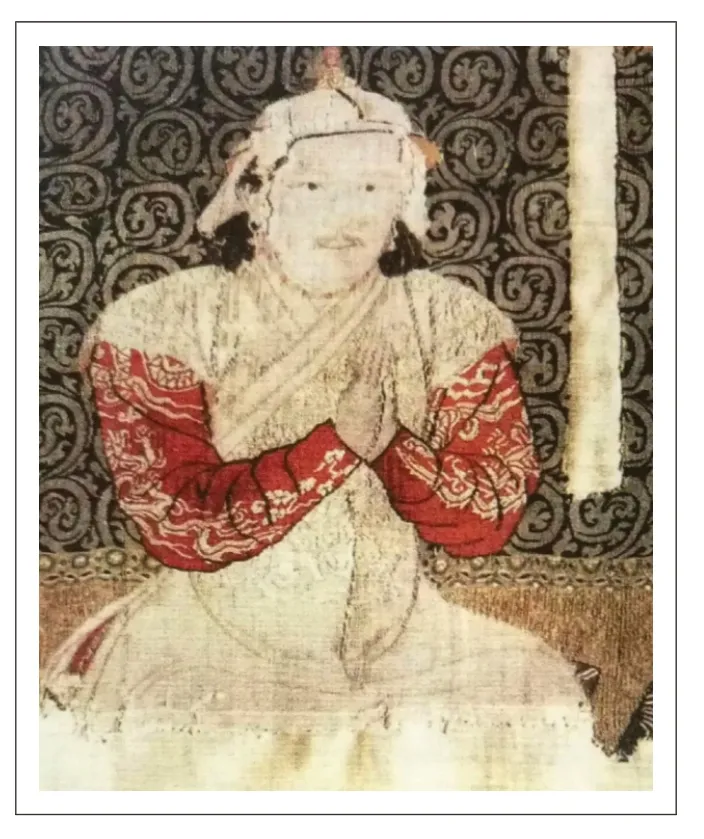

《大威德金剛曼陀羅》中的元文宗像,美國大都會藝術博物館藏

元代緙絲的獨特之處在于被用作織御容。御容本指帝后的肖像,用于供奉和祭祀,但元代御容還包括重要的皇室成員。元代御容的制作有繪畫和織造兩種形式。繪御容是唐宋以來的傳統,織御容為元所獨有。元代御容大量佚失,遺存至今的24幅御容皆為繪作。據《元史》記載,織御容乃“織錦為之”,御容尊貴,追求形神兼備,當時的織錦工藝難以達到這種效果,此說不免令人生疑。有研究人員從文獻記載的織御容工耗、匠師和督工者的籍貫、絲織作坊等方面,推定織御容的工藝當是緙絲,而非織錦。美國大都會藝術博物館藏元代緙絲《大威德金剛曼陀羅》,作品的主題是藏傳佛教圖像,下方兩端織出了元明宗、文宗和其皇后作供養人。人像的高度僅在20厘米上下,但相貌逼真,尤其是元文宗圖帖睦爾,與臺北故宮博物院藏《元代帝后像冊》中的御容畫像對比,二者相貌的一致程度接近今日之攝影。

明清時期,緙絲技術逐漸專業化,工藝水平進一步提高,尤以蘇州緙絲最為精美。明初尚儉,宮廷一度禁用緙絲,宣德后復又盛行。明緙絲工藝之精妙在于其短梭回緯技術,以極細的生絲作經,未加捻或弱捻的較粗彩色紗線作緯,用若干彩色小緯梭,依據圖案變化色彩,在經紗之間變換穿梭。明代緙絲書畫追隨宋意,加以精湛工藝,造詣頗高。清代緙絲品種日益豐富,緙金發達。清中期流行三色金緙絲,即用赤圓金、淡圓金、銀線,在深地或淺地上作退暈配色,晚期則多見三藍緙絲和水墨緙絲。

緙絲的廣泛用途

緙絲最初用于日用品,如衣服、靠墊、臺毯等。由于織造技術的限制,緙絲剛出現時,多用來制作一些窄幅的物品。例如唐代阿斯塔那墓出土的幾何菱紋緙絲帶,就是舞俑的束腰帶,帶寬1厘米、長9.5厘米。作為服裝用料,緙絲常以織成的形式出現,制成鞋、帽等小物件。據文獻記載,緙絲整匹生產,裁為衣衾。元代袍服喜用云肩裝飾,緙絲也是用料之一。另外,元代的緙絲制扇十分流行。明清時期,實用性緙絲的使用范圍進一步擴大,緙絲用來制作被褥、靠墊、荷包、眼鏡袋等。

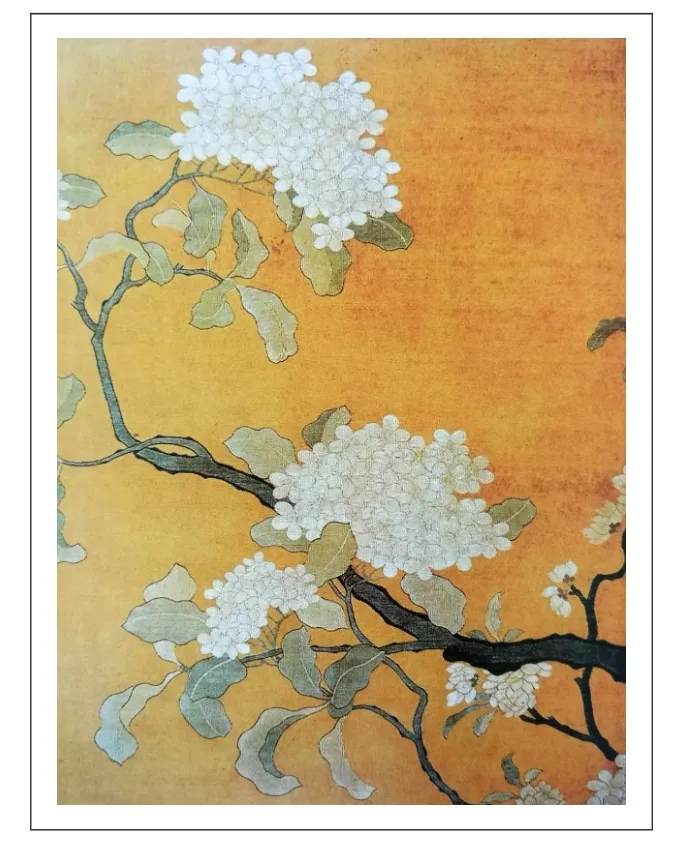

《通景花卉屏》殘幅,元,臺北故宮博物院藏

緙絲亦可用作與藝術相關的裝飾、裝裱材料,如包首、書籍封面等。即使作為裝裱材料,如若年份好,往往會被當作藝術品而受到重視。故宮博物院的織繡藏品中,有一件明代“天鹿錦”(原名“納紗天鹿圖卷”)。卷縱29厘米、橫26厘米,原冠于舊畫冊的引首。清乾隆皇帝認定其為宋代的緙絲,遂拆之,將其作畫心重新裝裱為手卷,并于前后重墨題跋。從跋文中可知乾隆對此件文物年代和品種的認識。手卷題“含華蘊古”,前跋《詠天鹿錦》曰:“六幣琮惟錦,古哉周禮陳。賦曾聞庾氏,束可見吳人。首貽茲制,具端羞彼彬。香光選佛類,裝卷表精神。”并于“香光選佛類”句后自注:“內府藏名畫大觀冊,皆元以前名人真跡。而以宋刻絲一幅冠于冊首。后有董其昌跋云,余于馬夏李唐性所不好,故不令入選佛場,云云。茲于舊畫卷首得天鹿錦盈尺,古香璀璨,神采煥然,既裝成卷。復題其前,亦從香光例也。”后跋《再題天鹿錦》中又曰:“宋刻絲見亦曾屢,彼皆纂組具畫意。”從引首的陪襯裝飾到手卷的畫心,可見宋緙絲在清朝之珍貴,其地位與繪畫作品相當。

由于緙絲惟妙惟肖,因而常被用來摹織書畫,這類緙絲通常被視為書畫的衍生品類,歸入藝術品的范疇。在明代嚴嵩的抄家清冊《天水冰山錄》和清代內府書畫收藏著錄《秘殿珠林》《石渠寶笈》中,緙絲是與書畫并題的。甚至有認為其精妙已超越繪畫者,元中期的胡助曾贊譽:“皇朝將作匠善織御容,工妙非繪畫所及,前古之未聞也。”按其功用,作為藝術品的緙絲也可分作兩類:一是作為供奉的宗教美術品,二為用作欣賞的書畫摹緙。

宗教美術品大都為緙佛像、經卷等。較早的有遼寧省博物館藏五代緙絲《金剛經》卷,青地,黃色絲線緙字,白色隔欄,字體工整清晰。西夏黑水城遺址也出土了緙絲唐卡和一些小件,最為著名的是俄羅斯圣彼得堡艾爾米塔什博物館藏緙絲《綠度母像》,另有美國克利夫蘭藝術博物館藏緙絲《大黑天》唐卡等。宋元也有不少緙絲唐卡存世。西藏布達拉宮藏南宋緙絲《帕瑪頓月珠巴像》,緙畫結合,形象生動,采用搭梭、結、勾等緙織手法,全幅用單線勾邊、平涂施彩及間暈配色處理。

以名人書畫為粉本的緙絲,其價值在織繡品中地位最高,甚至高于顧繡。兩宋宮廷緙絲多以繪畫為藍本制作,當時著名的緙絲名家有朱克柔和沈子蕃,皆以緙絲如畫著稱。遼寧省博物館、臺北故宮博物院、上海博物館藏多幅緙絲書畫名品,例如朱克柔的緙絲《牡丹圖》《蓮塘乳鴨圖》和沈子蕃的緙絲《花鳥圖》軸等。元緙絲中也不乏精品,臺北故宮博物院藏緙絲《通景花卉屏》殘幅,通景之一角有設色木繡球一樹,娟秀可愛,頗有兩宋之意趣。

緙絲在藝術史上雖頗受重視,但于歷代鑒藏家而言,甄別不易,經常會判斷錯誤。2018年末,上海圖書館舉辦“縹緗流彩——中國古代書籍裝潢藝術館藏精品文獻展”,展品中有一件《九成宮醴泉銘》,為宋拓本,宋舊裝,民國龔心釗重裝,翁方綱書寫題簽,冊尾有龔心釗重裝題跋。翁方綱、龔心釗皆認為拓本面板書衣為宋代緙絲所制,但其實為緞紋,與緙絲的組織結構相去甚遠。

緙絲的判斷可借助其獨特的組織結構和外觀特色。緙絲是平紋織物,經絲貫穿織品,緯絲不貫穿全幅,僅于圖案花紋需要處與經絲交織。特殊的織法使得緙絲的圖案和花紋周邊有斷痕和小孔,形成“水路”,懸而對光,十分清晰。

緙絲的織造工藝

緙絲作為一門古老的手工藝術,它的織造工具只是一臺木機、幾十個裝有各色緯線的竹形小梭子和一把竹制的撥子。織造時,藝人坐在木機前,按預先設計勾繪在經面上的圖案,不停地換著梭子來回穿梭織緯,然后用撥子把緯線排緊。織造一幅作品往往需要換數以萬計的梭子,其耗時之久,功夫之深,織造之精,可想而知。

緙絲的制作工藝分為嵌經面、畫樣、織緯和整理等十多道工序。

由于制作工藝的不同,傳統緙絲又可細分為四大類,即“本緙絲”“明緙絲”“絽緙絲”和“引箔緙絲”。當今研發的緙絲品有“紫峰緙絲”“雕鏤緙絲”和“絲絨緙絲”。它們各有千秋,“本緙絲”質地較為厚實,作品高雅尊貴,適合于裝飾點綴;“明緙絲”雍容華貴,質地柔軟輕盈;“絽緙絲”質地柔軟,間斷圖案,透氣透光;“引箔緙絲”質地柔軟,摻有特殊紙箔;“紫峰緙絲”材質輕薄,薄如蟬翼,圖案若隱若現;“雕鏤緙絲”呈現窗棱效果,極具觀賞性;“絲絨緙絲”是絲毯工藝和緙絲工藝的結合品。

沈子蕃,《花鳥圖》軸

“明緙絲”比較常見,“本緙絲”相對而言制作的技工日益減少,這兩種緙絲的工藝差別不取決于圖案文飾,而在其制作工藝和生產出來的產品材質。但后來由于種種原因,到了近代中國只留存下了“明緙絲”的技法。

緙絲的織造技法主要有勾、戧、繞、結、摜和長短梭等,另有盤梭、篤門閂、子母經、合花線等多種特殊技法,都會依照不同的畫面要求來靈活運用,以表現各種不同的藝術效果。其中,“結”是單色或二色以上在紋樣豎的地方采取有一定規律的面積穿經和色方法;“摜”是在一定坡度的紋樣中(除單色外)二色以上按色之深淺有規律有層次排列,如同疊上去似的和色方法;“勾”是紋樣外緣一般均用較本色深的線,清晰地勾出外輪廓,如同工筆勾勒作用;“戧”即“戧色”“鑲色”,是用兩種或兩種以上的深淺色之調和運用戧頭相互伸展起到工筆渲染效果,以此來表現紋樣質感。

由于經得起摸、擦、揉、搓、洗,緙絲又獲得了“千年不壞藝術織品”的譽稱。緙絲作品具有很高的觀賞價值,歷代緙絲精品中蘊含著豐富的文化信息,緙絲技藝不僅體現了傳統文化的特色,而且具有相應的文化與科學價值。