疏肝健脾中藥聯合熊去氧膽酸膠囊治療脾虛型妊娠期肝內膽汁淤積癥患者的臨床效果觀察

譚國勛 劉佩珊 梁麗笙 徐燁

ICP 是產科常見病,也是一種妊娠期較為常見的妊娠并發癥,以肝酶、膽汁酸增高、黃疸、皮膚瘙癢為典型臨床表現,會增加胎兒窘迫、早產、產后出血、新生兒窒息等不良妊娠結局發生風險[1]。ICP 雖會在分娩結束后,其各項臨床癥狀也會隨之消失,并不會過多的影響妊娠者。但其會增加新生兒黃疸的發生風險,不利于新生兒的生長發育。ICP 隨著胎兒分娩后黃疸及皮膚瘙癢會逐漸消失,妊娠者預后較好。血清總膽汁酸(total bile acid,TBA)是目前診斷的敏感性指標。而新生兒黃疸是常見的新生兒疾病,對患兒生長發育影響嚴重。有研究證實ICP 與新生兒黃疸關系密切,該病可導致胎兒宮內窘迫,甚至胎死宮內,孕產婦凝血功能異常。而就目前,醫學界對ICP 發病原因仍未完全明確。隨著二胎政策的開放,高齡、高危孕產婦增多,ICP 發生率也隨即增多。故為了保障母嬰安全,提高對該并發癥的重視度,并給予積極有效治療至關重要[2]。隨著中西醫結合治療理念的提出,中西醫結合治療理念在諸多慢性疾病的治療中得到臨床醫師的廣泛認可。基于此,本研究采用疏肝健脾中藥聯合熊去氧膽酸治療ICP,以找到一種簡單、有效、經濟的治療方法。且在該疾病的診斷中,TBA 的監測具有重要意義,是目前臨床公認的該疾病診斷的敏感性指標,故可以機體內TBA 含量評定治療效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取佛山市南海區婦幼保健院產科2020年5月~2021年12月收治的60例脾虛型ICP患者作為研究對象,根據治療方式不同分為對照組和觀察組,每組30 例。觀察組年齡20~37 歲,平均年齡(28.92±2.98)歲;對照組年齡20~37 歲,平均年齡(29.11±3.04)歲。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準[3]:①孕周>32 周;②體質與《中醫診斷學》中脾虛型癥候相符:脈緩弱,舌淡苔白,浮腫,肥胖、面色萎黃,少氣懶言,精神倦怠,肢體乏力,大便溏薄,食后腹脹納少);③不存在心腦血管等重大疾病;④對本研究涉及用藥耐受;⑤入組前未接受會影響肝功能的藥物治療。排除標準[4]:①與納入標準中任一項不符者;②年齡>45 歲或<20 歲者;③合并重要臟器功能受損者;④無法積極配合治療者;⑤體質不屬于脾虛型者;⑥入組前接受會影響肝功能的藥物治療。

1.2 方法 對照組采用熊去氧膽酸膠囊(Losan Pharma GmbH,注冊證號H20150365)治療:服用250 mg/次,2 次/d;觀察組在對照組治療基礎上再增加疏肝健脾中藥治療,具體組方:白術、黃芩、山藥、生麥芽各15 g,云苓10 g。合并大便溏薄癥狀者加蒼術10 g;合并浮腫、腹脹痞滿癥狀者加大腹皮10 g;合并少氣懶言、乏力癥狀者加黨參10 g。藥物經浸泡后,取1000 ml 水,中火偏大煮至沸騰后,改文火煎煮40 min 左右最終煎至余200 ml,1 劑/d,分早晚日2 次口服。兩組患者均治療4 周。

1.3 觀察指標 比較兩組患者治療前后的血清生化指標(TBA、CG)以及納少癥候發生情況、治療后住院時間。

1.4 統計學方法 采用SPSS26.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

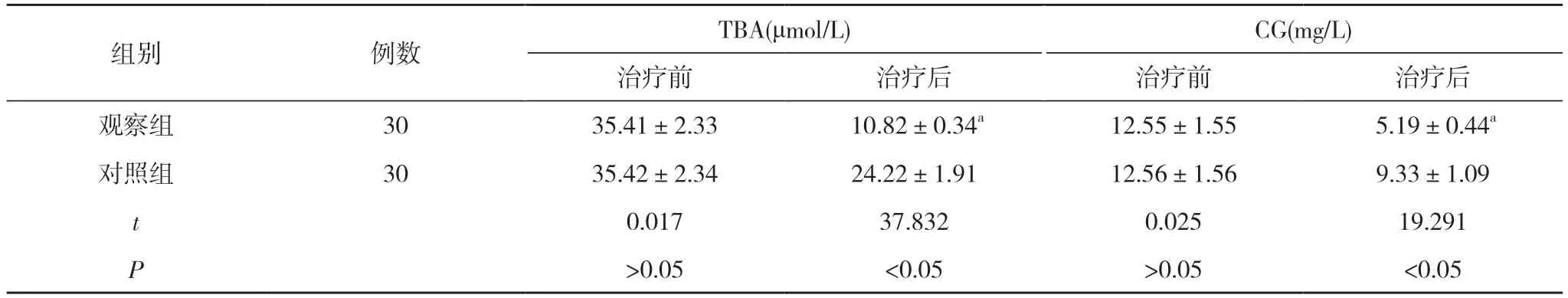

2.1 兩組患者治療前后血清生化指標比較 治療前,兩組患者TBA、CG 水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,觀察組患者TBA、CG 水平均低于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后血清生化指標比較()

表1 兩組患者治療前后血清生化指標比較()

注:與對照組治療后比較,aP<0.05

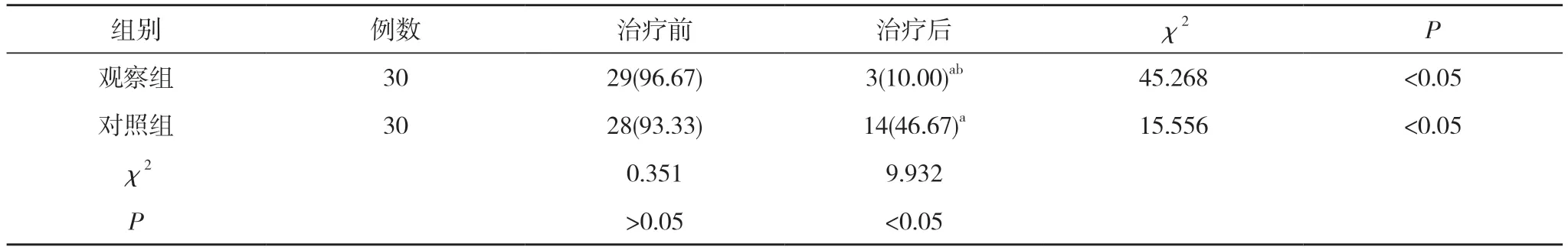

2.2 兩組治療前后納少癥候發生情況比較 兩組治療前納少癥候發生率比較差異無統計學意義(P>0.05);兩組治療后納少癥候發生率均低于治療前,且觀察組納少癥候發生率低于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后納少癥候發生情況比較[n(%)]

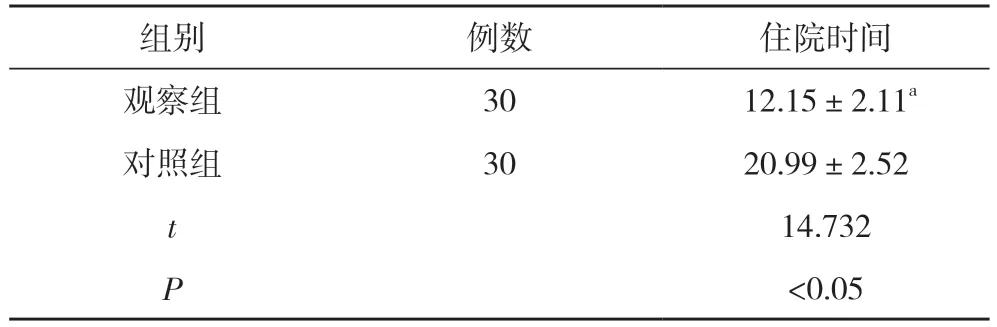

2.3 兩組患者治療后住院時間比較 觀察組治療后住院時間短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療后住院時間比較(,d)

表3 兩組患者治療后住院時間比較(,d)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

隨著我國社會的發展,以往的計劃生育政策已不符合人口國情的需求。目前,我國已開放二胎、三胎政策,并頒發了相關對多胎家庭的利好政策,妊娠的數量較開放政策之前,呈急劇上升趨勢[5],而伴隨而來的是,與妊娠相關疾病的發生率也相應提升。其中如ICP,是一種妊娠期特發性疾病,以皮膚瘙癢及黃疸為主要特點,普遍認為,該疾病的發生與遺傳因素有較大關聯,并極易受到機體內部環境的影響。當孕婦在妊娠期間外界環境發生改變,雌孕激素代謝發生改變,進而誘發肝內膽汁代謝異常,造成膽汁淤積[6,7]。該并發癥發生后,會增加早產、死產、死胎、胎兒窘迫、羊水胎糞污染等不良妊娠結局發生風險,導致圍生兒患病率以及死亡率提高[8-10]。ICP 是妊娠期特有疾病,疾病發生后,如未給予及時干預,母體肝功能會發生代謝異常。并隨著病情的加重,母體的凝血功能也會受到一定的影響,增加圍生兒不良妊娠結局的發生風險[11-13]。并經流行病學調查研究發現,在不明原因的死胎、死產中,有1/3 是由于ICP 所誘發的[14]。經臨床研究表明,產婦自身受該疾病的影響較低,但隨著病情的發展,胎兒的生命安全受到了較大威脅[15]。并有相關臨床研究發現,該疾病是誘發新生兒黃疸的主要因素,而一旦造成新生兒發生黃疸,會導致新生兒膽紅素代謝異常,其機體血清中膽紅素濃度增高,造成新生兒出現組織器官、鞏膜以及皮膚黏膜黃染的現象,即臨床中所提到的新生兒高膽紅素血癥[16]。如果膽紅素水平長期處于高水平,膽紅素會透過血腦屏障,影響新生兒的聽力以及智力,不利于其健康的生長發育。故提高對ICP 的正確認識至關重要[17]。目前,臨床對該疾病的常用治療藥物為熊去氧膽酸,其屬于降膽酸的一線藥物,但其在ICP 的治療中療效仍不確切,與其他藥物對照相比,如在針對皮膚瘙癢的緩解上、針對相關的血清學指標的降低上,還有其他的治療效果,如在延長孕周、改善母兒預后等多方面上,均具有較為明顯的優勢。但是,部分的學者持保留性的意見,有專家針對患有妊娠期肝內膽汁淤積癥的孕婦進行了隨機對照試驗,其獲得的相關研究的結果表明,雖然使用熊去氧膽酸進行相關的治療,在一定程度上可以保障ICP 患者在妊娠后期的安全性,但是在針對癥狀和減少圍生期不良結局的相關情況的方面改善效果,并不十分的理想。同時,患者較為容易出現相關的停藥后反跳情況,對于患者的恢復效果并不十分的理想[18,19]。在祖國醫學中,ICP 病歸“肝”,脾屬土,肝屬木,木克土,木旺以土需,進而引發脾虛。《金匱要略》中提到“見肝之病,知肝傳脾、當先實脾”[20]。脾虛型的ICP 即由肝將病氣傳于脾,脾屬于后天之本,負責氣機運化,脾虛則運化功能減弱,孕婦對飲食無法正常消化,導致胎兒在宮內吸收功能減弱,進而導致胎兒的成長發育受到影響。國內有研究提示,對于此類的患者,實施以S-腺苷蛋氨酸(SAMe)類的藥物進行相關的治療下,可以較好的改善患者在用藥后的某些妊娠結局,如降低患者的剖宮產率,有效的延長孕周,但停藥后多數的患者都存在著膽汁酸反跳的情況出現。國內也有不少學者運用辨證論治的方法治療ICP,在相關的中醫分型中,偏實熱、陰血虛及痰濕型孕婦易發生ICP。可以通過對孕婦進行調護,使偏頗狀態得以糾正,從而降低ICP 的發病率,最終可以達到較好的降低ICP 對孕產婦及胎兒、新生兒影響的效果。基于此,需在健脾的基礎上予以疏肝治本,使病情得到根本控制。健脾之法是將脾扶正,方中生麥芽:性平味甘,歸肝、胃、脾經[21],具有解郁疏肝的作用,多被應用于肝胃不和的治療中。山藥:性平味甘,歸腎、肺、脾經,具有固精止帶、補脾肺腎、益氣養陰的作用,多被應用于脾胃虛弱的治療中。黃芩:性寒味苦,歸大腸、膽、胃、肺經,具有除熱安胎、涼血止血、瀉火解毒、清熱燥濕的作用。白術:性溫、甘,味苦,歸胃、脾經,具有安胎、止汗、燥濕利水、補氣健脾的作用。云苓:性平、味甘、淡,歸腎、脾、心經,具有健脾安神、利水滲濕的作用[22-24]。與山藥、白術共湊健脾之功效,使因脾虛誘發的納少癥狀得以緩解。本研究結果表明,治療后,觀察組患者TBA(10.82±0.34)μmol/L、CG(5.19±0.44)mg/L 均低于對照組的(24.22±1.91)μmol/L、(9.33±1.09)mg/L,差異均具有統計學意義(P<0.05)。兩組治療后納少癥候發生率均低于治療前,且觀察組納少癥候發生率10.00%低于對照組的46.67%,差異均具有統計學意義(P<0.05)。觀察組治療后住院時間短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。提示中醫藥治療ICP 是安全、有效的,特別是對于緩解皮膚瘙癢和改善妊娠結局效果顯著,值得臨床推廣應用。由此可見,中醫藥治療以及中西醫結合治療,比單純熊去氧膽酸或熊去氧膽酸聯合S 腺苷蛋氨酸治療ICP,效果更明顯,可改善癥狀。

綜上所述,疏肝健脾中藥聯合熊去氧膽酸膠囊治療脾虛型 ICP 可改善癥候,縮短住院時間,臨床應用價值高,值得推廣。