基于CiteSpace的國內土壤磁學文獻計量分析

代林玉, 肖時珍, 邰治欽, 閆偉

基于CiteSpace的國內土壤磁學文獻計量分析

代林玉, 肖時珍*, 邰治欽, 閆偉

貴州師范大學喀斯特研究院/國家喀斯特石漠化防治工程技術研究中心, 貴陽 550001

為深入了解近年來國內土壤磁學研究的現狀和發展趨勢, 以中國學術期刊全文數據庫(CNKI)和Web of Science(WoS)為數據源, 以1979—2019年1138篇研究論文為研究對象, 采用文獻計量分析法, 運用CiteSpace文獻計量可視化軟件, 進行機構、主題詞、關鍵詞聚類分析。研究發現: 國內土壤磁學研究發文量分為三個階段, 1979—1993年為萌芽階段, 發文量較少, Web of Science(WoS)數據庫檢索結果少見國內學者發表相關文章; 1994—2014年為探索階段, 發文數量螺旋上升, 共607篇; 2015—2019年為第三階段, 發文419篇, 此階段發文量大幅度增加, 2018年最高103篇。發文量前五的機構分別為中國科學院、中國地質大學、蘭州大學、陜西師范大學、福建師范大學, 發文量占總發文量的30%, 但各科研機構和高校之間合作不緊密; 關鍵詞突發性檢測分析發現環境磁學、重金屬關鍵詞突現, 表明土壤磁學的應用領域向環境磁學滲透, 隨著研究的深入, 將土壤粒度、土壤磁化率、重金屬含量結合的土壤環境監測手段受到關注; 主題詞分析得出土壤磁學研究主題逐步從稻田土壤、黃土土壤的磁化率剖面特征過渡到城市土壤重金屬檢測, 土壤侵蝕等方面。未來可在世界遺產地、自然保護區等區域開展土壤磁學環境監測研究以及將土壤磁測技術與水土流失研究耦合運用到西南喀斯特石漠化地區, 為石漠化治理提供新方法。

土壤磁化率; 土壤磁學; CNKI; 文獻計量; CiteSpace

0 前言

土壤是人類賴以生存的重要資源, 與人類社會的生產生活息息相關。土壤磁學是土壤科學的一個新領域, 是現代磁學的理論、技術手段和方法運用到土壤科學研究的邊緣分支[1]。它的研究始于1954年國際土壤大會, 自俞勁炎1979年首次系統的將國外土壤磁學研究引入我國, 引起了國內學者的廣泛關注, 并隨著國產WCL-W型土壤磁化率的問世, 各研究機構基本完成了對全國主要土類的磁化率研究, 特別是紅壤[2]、水稻土[3]、鹽堿土[4], 區域上對浙江[5]、河北[6]等地進行了廣泛磁測。土壤的磁性特征是母質、氣候、植被、水文、人類活動等綜合作用的結果[7], 其形成過程記錄了豐富的氣候和生物信息, 因此能反映全球環境變化、氣候變遷、人類活動等信息, 加上磁測高效性、便捷性、費用低廉等優點[8], 被廣泛應用于古氣候變化、土壤發生分類、土壤改良、土壤環境監測、土壤侵蝕等領域。

文獻計量學(Bibliometrics)的概念由英國情報學家普里查德(Pritchard A.)于l969年提出, 文獻計量學是一種基于數學和統計學的定量分析方法, 以顯著的客觀性、定量化、模型化的宏觀研究優勢已被不少學科采用[9]。文獻計量分析可在某一領域內系統地評估科研結果的相對重要程度, 預示該領域近一段時期的發展方向[10]。近年來, 國內有關土壤磁學的研究報道持續增長, 但從文獻計量角度研究其發展動態的研究極少。本文基于1979—2019年CNKI數據庫的文獻源, 對土壤磁學研究領域的相關文獻進行計量分析, 以動態、分時的角度, 挖掘土壤磁學文獻信息, 以便準確掌握本領域的研究現狀和前沿動態, 有助于研究者了解土壤磁學領域的發展歷程, 為未來研究提供新方向、新思路。

1 材料與方法

1.1 數據來源

文獻檢索的數據來源在很大程度上直接決定文獻計量分析的有效性和準確性[11], CNKI是目前國內最大的連續動態更新的中國期刊全文數據庫, 包含中國優秀碩士學位論文全文數據庫、中國博士學位論文全文數據庫、中國重要會議論文全文數據庫, 收錄了國內7900多種期刊, 文獻總量達2.8億篇, 且每日發布3.2萬篇, 文獻收錄全面, 來源廣泛、真實性強, 具有較高的準確性和可靠性。Web of Science核心合集擁有嚴格的篩選機制, 其依據文獻計量學中的布拉德福定律, 只收錄各學科領域中的重要學術期刊和重要的國際學術會議。選擇過程中立無偏見。因此, 本文以CNKI和Web of Science(WoS)數據庫作為數據源, 在CNKI中國學術期刊(網絡版)高級檢索中輸入主題詞“土壤磁學”或含“土壤磁化率”, 在Web of Science中檢索輸入TS=(“soil magnetic susceptibility” or “soil magnetism”)和TI=(“soil magnetic susceptibility” or “soil magnetism”), 篩選地區為中國, 時間跨度從1979年1月1日截止到2019年12月31日, 共檢索到1145條文獻記錄, 剔除2011、2017、2018、2019年收錄的7篇韓文、日文、短訊、會議介紹文章, 共檢索到1138條文獻記錄, 其中期刊論文1004篇、學位論文83篇、會議論文51篇。分批次以“download_XXX.txt”為文件名下載并儲存為“Refworks”格式。

1.2 研究方法

通過陳超美博士開發的CiteSpace(版本5.6.R5)數據可視化分析工具對1138篇文獻研究機構的科學合作網絡、關鍵詞的共現網絡及突發性進行檢測分析。同時運用Excel對年度發文量、研究機構、高被引文獻等進行計量分析。通過對圖譜及計量結果科學分析得出土壤磁學領域的高產機構、文章發表趨勢、研究現狀與前沿熱點。

2 結果與分析

2.1 年度發文量分析

根據文獻的增長及老化規律, 對論文發文量進行年度統計分析能夠揭示當前該領域的發展狀況, 預測其研究前景與發展趨勢[12]。圖1為土壤磁學研究的年度發文量的變化趨勢, 從中可以看出, 土壤磁學研究的論文數量整體呈上升趨勢, 大致分為三個階段: 第一階段為1979—1993年, 這一階段處于研究初期, 發文量較少, Web of Science(WoS)數據庫檢索結果少見國內學者發表相關文章, 圖中曲線平緩, 年度發文數量較為平均, 自俞勁炎1979年發表國內第一篇與土壤磁學研究有關的論文, 我國學者開始關注土壤磁學問題, 相關研究處于萌芽階段; 1994—2014年為第二階段, 這二十年間隨著研究的深入, 進行研究的學者、機構等增加, 這一階段發文數量螺旋上升, 共607篇, 學術研究處于探索階段; 2015—2019年為第三階段, 總計發文419篇, 此階段發文量大幅度增加, 特別是2015、2016年分別發文84、102篇, 2018年最高103篇。

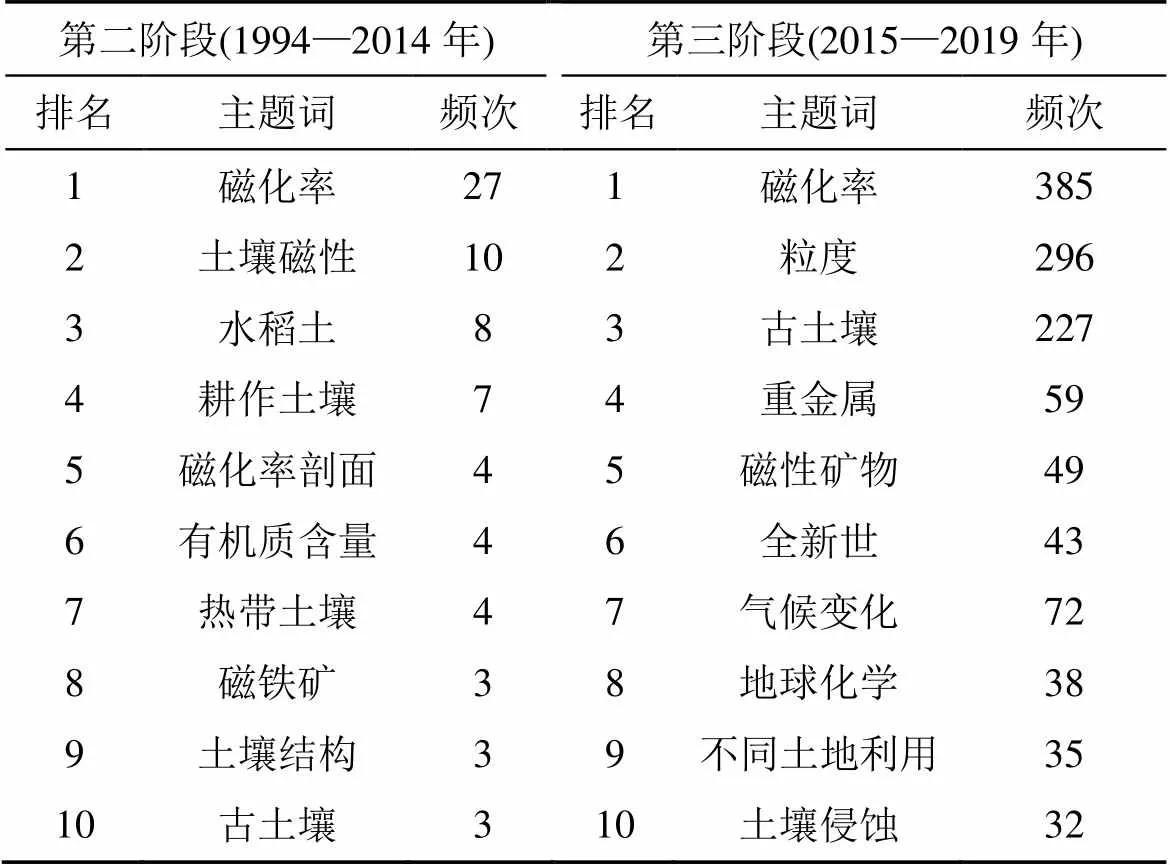

2.2 不同發文階段主題詞統計分析

通過對主題詞的演化過程來了解領域的發展現狀和趨勢, 是動態的、發展的、科學的[13]。對第二、三階段的主題詞進行統計, 列出了每個階段的高頻主題詞(表1)。第二階段(1994—2014年)關于土壤磁學的研究主題主要集中在土壤磁性、水稻土、耕作土壤、磁化率剖面、有機質含量、以及熱帶土壤等方面, 對水稻土、耕作土壤磁學研究一直處于不斷探索發展中, 有關水稻土等的研究方法也不斷改進和完善, 同時將土壤磁學應用于古土壤研究開始起步。第三階段(2015—2019年)的研究主題主要集中在土壤粒度、古土壤、黃土—古土壤、重金屬、磁性礦物、氣候變化、土壤侵蝕等方面。特別是近年來, 土壤磁學的研究主題逐步從稻田土壤、黃土土壤的磁化率剖面特征過渡到城市土壤重金屬檢測, 土壤侵蝕等, 充分發揮了磁測技術連續性好、分辨率高等優點。

2.3 高產發文機構分析

2.3.1 高產發文機構計量分析

對土壤磁學研究發文量的前5所機構統計發現(表2), 發文量第一的為中國科學院, 共98篇, 其中以中國科學院地質地球物理研究所、中國科學院地球環境研究所、中國科學院南京地理湖泊研究所等研究所為主要發文機構。發文量第二是中國地質大學87篇, 其次是蘭州大學66篇、陜西師范大學50篇、福建師范大學39篇。排名前5的機構的發文量占發文總量的30%, 在土壤磁學研究中占主導地位和突出貢獻, 這與磁學向地學的滲透優先于向土壤學的滲透吻合[14]。

圖1 1979—2019年國內土壤磁學研究文獻數量變化趨勢圖

Figure 1 Trend graph of the number of domestic soil magnetics research literatures from 1979 to 2019

表1 不同發文階段高頻主題詞統計

表2 1979—2019年土壤磁學研究發文量前5所機構

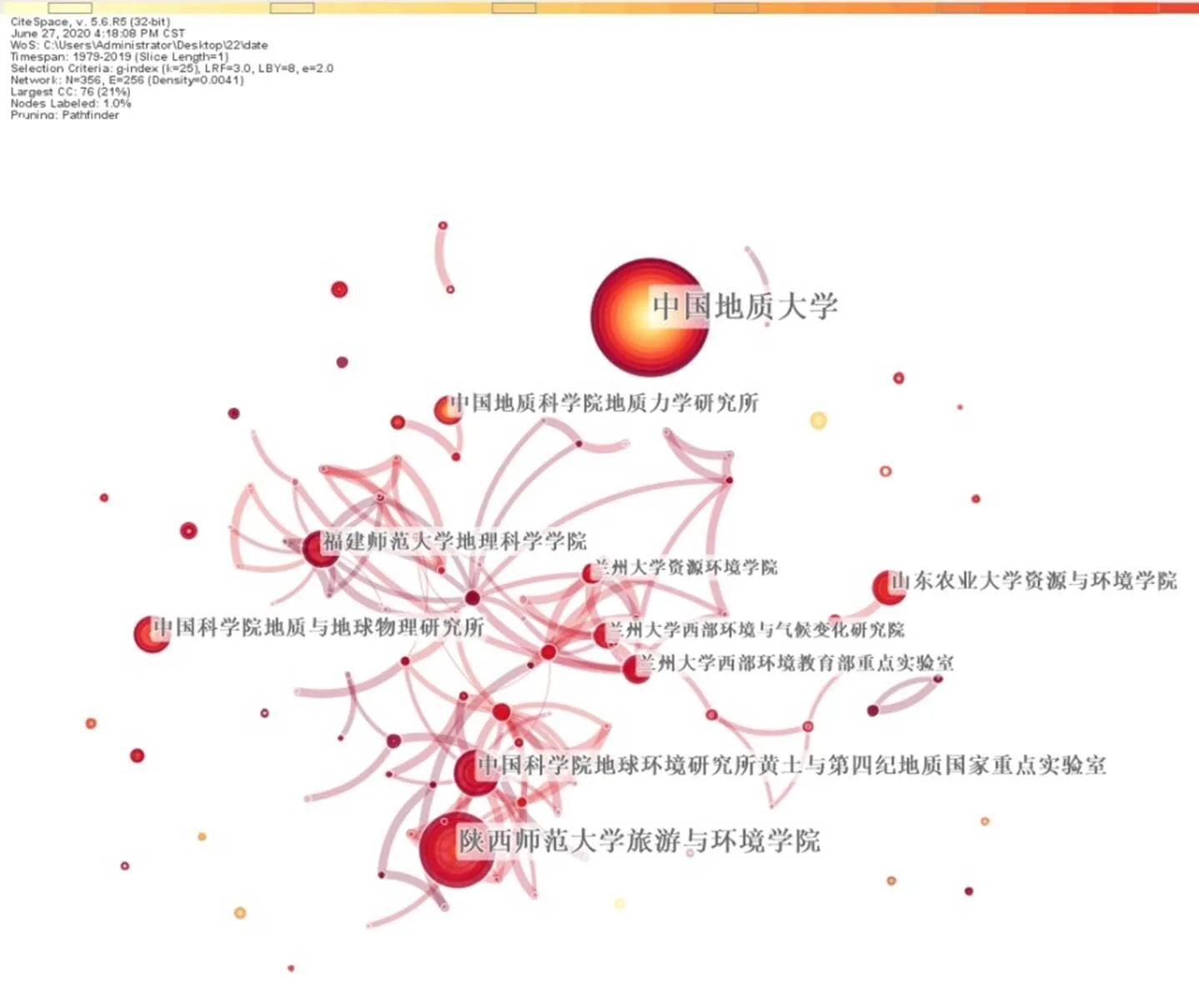

2.3.2 發文機構圖譜分析

繪制機構合作圖譜的目的是更好的理解土壤磁學科學發展的研究機構之間的關系, 為評價機構的學術影響力提供新的視角[15]。如圖2所示, 圖譜呈現出明顯的離散型分布, 連線數量較少, 網絡密度Density=0.0041, 表明各研究機構之間的合作并不緊密, 中國地質大學、中國地質科學院地質力學研究所、中國科學院地質與地球物理研究所、山東農業大學等各自開展的研究均相對獨立。從節點連接強度來看, 連接強度較強的兩個機構往往處在同一城市中。由圖譜也可看出, 高校和科研院所在土壤磁學研究中發揮著重要作用。當前處于信息化時代, 不同學科知識交互滲透和融合發展往往是解決一個問題的關鍵[11]。因此, 土壤磁學研究的各科研單位間應加強交流合作, 尋求全方位多角度的知識融合途徑和資源優勢互補, 在土壤磁學的研究過程中不斷發展并尋求新的突破。

2.4 關鍵詞分析

關鍵詞是論文研究內容的高度提煉, 是作者經過慎重考慮后揭示論文主要內容的詞組或短語。對土壤磁學論文關鍵詞的聚類分析和突發性檢測, 分析國內土壤磁學研究領域的研究主題及其發展變化情況, 并探討未來的研究前沿及熱點。

圖2 土壤磁學研究高產機構可視化圖譜

Figure 2 Visualization of high-yield institutions in soil magnetism research

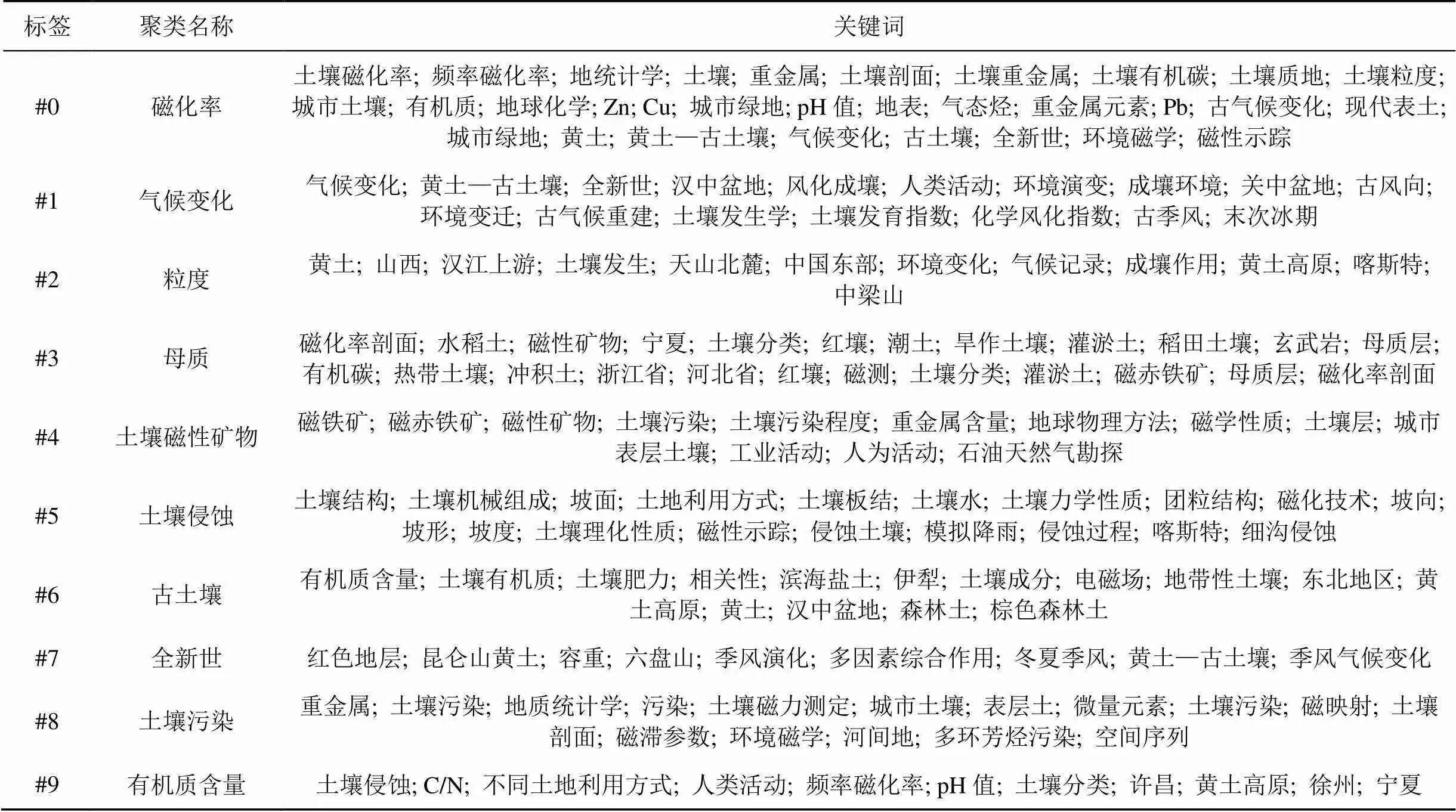

2.4.1 關鍵詞聚類分析

關鍵詞聚類分析是在共現分析的基礎上, 利用聚類的統計學方法, 把共現網絡關系簡化為數目相對較少的聚類的過程[9]。在CiteSpace中, 節點類型選擇Keyword, 時間切片設置為1a, 從關鍵詞中提取名詞性術語對聚類進行命名, 采用對數似然率算法(LLR)進行聚類標簽的提取, 得到平均輪廓值S=0.5, 模塊值Q=0.7, CiteSpace根據網絡結構和聚類的清晰度, 定義Q>0.3就意味著聚類結構是顯著的, S>0.7時, 聚類是高度令人信服的, 0.5以上聚類一般認為是合理的[15]。因此, 本次聚類結果是合理的以及劃分的結構是顯著的。聚類共詞圖譜共形成了10個主要聚類, 代表1979—2019年國內土壤磁學的主要研究領域, 表3總結了10個聚類的主要研究熱點: 聚類#0磁化率是土壤磁學研究中最常用的參數之一; 聚類#1氣候變化、#5土壤侵蝕、#6古土壤、#7全新世、#8土壤污染和#9沉積物, 這6類涉及到土壤磁性的應用領域; 聚類#2母質決定土壤磁性的來源; #3粒度是土壤磁性的影響因素之一; #4土壤磁性物質是土壤磁性強弱的主要組成成分。

聚類#0磁化率是衡量土壤或礦物磁性的指標。土壤磁化率是土壤各組分的磁性反映, 是物質磁化性能的量度[16], 它能夠表現出土壤顆粒中所蘊含的磁性特征, 主要是通過測定土壤的磁性參數, 如頻率磁化率等, 分析土壤的磁學特征, 進而闡明土壤磁性在成土過程中的變化規律[17], 進而指示全球氣候變化、環境變遷和人類活動等綜合信息。土壤磁化率測定具有高靈敏度、高分辨率、低成本、簡單快速、可重復性操作、對樣品無破壞等特點[8]。近年來, 隨著磁性測量儀器不斷更新, 測量分辨率提高、精度更準, 磁測技術越來越受到廣大學者的重視。土壤磁化率研究在古氣候和古環境變遷、土壤污染、土壤侵蝕等諸多方面的應用取得了較大的進展[7]。

聚類#2粒度、#3母質、#4土壤磁性礦物和#9有機質含量這四類聚類都是影響土壤磁性的因素。粒度分析是土壤和沉積物研究中的常規方法, 對土壤粒度與磁化率之間的關系的研究已有大量研究, 韓家楙等[18]認為古土壤的磁性增強與各個不同粒級中磁性顆粒的含量增加有關; 楊倩[19]對黃土粒度與磁化率關系研究得出磁化率與粒度具有反相關性。母質決定著土壤磁性的“本底”和形成土壤中次生磁性礦物的材料[1]。土壤的磁性取決于所含的磁性礦物, 主要包括原生或次生的亞鐵磁性物質(磁鐵礦、磁赤鐵礦等)和不完整的反鐵磁性物質(赤鐵礦、針鐵礦等), 因磁鐵礦較抗風化, 故殘留在粗粒組中; 較細顆粒多由化學和生物化學風化作用形成的磁性礦物(黏粒組)組成, 黏粒組磁性變化存在“由強變弱”、“由弱變強”的現象, 即原來形成母質的礦物磁性強時, 則風化后形成的較細顆粒磁性相對較弱, 而原來的母質礦物磁性弱時, 在風化過程中由產生了一定的次生黏土礦物而使較細顆粒組磁性相對增強[20]。此外, 土壤磁性與有機質含量也有關系, 高有機質含量指示著高植被覆蓋度, 植被對磁化率的增強有積極貢獻[21], 有機質含量增加對土壤磁化率的增強有明顯貢獻; 相關研究在許昌、徐州、寧夏等地開展。

聚類#1氣候變化和#6古土壤, 在Heller和劉東生首先研究了黃土地層磁化率的氣候含義[22], 之后, 大量學者等對洛川、西峰、寶雞、吉縣等剖面作了深人細致的磁化率研究工作[23], 證明了在中國黃土地區干冷氣候期形成的黃土磁化率值低, 溫暖氣候期形成的古土壤磁化率值高, 從而證實了磁化率可作為成土作用強弱和古氣候變化的代用指標, 極大推動了中國黃土古氣候全球變化的研究, 同時通過黃土古土壤磁化率序列與深海氧同位素記錄的對比, 開辟了海陸氣候耦合研究的新途徑, 使中國黃土在全球氣候變化研究領域占有重要地位[24]。

聚類#7全新世, 隨著黃土—古土壤與氣候變化的研究證實與深入, 一些學者開始關注全新世以來黃土—古土壤序列, 丁敏等[25]對關中平原全新世黃土—土壤序列色度特征及氣候意義研究認為色度指標對氣候響應敏感, 可以與磁化率進行很好的對比從而揭示全新世早、中、晚三階段千年尺度甚至百年尺度的季風演變和氣候變化; 王麗娟等[26]為研究全新世黃土—古土壤序列風化程度, 對序列中常量元素含量、磁化率和Rb/Sr比值進行了比對, 得到全新世晚期可能曾出現過一次較為暖濕的次級氣候變化。

聚類#5土壤侵蝕, 董元杰等[27]研究了魯中山區小流域坡面土壤磁化率與土壤侵蝕狀況的空間分異特征, 結果表明土壤磁化率與土壤侵蝕強度呈反相關關系; 近年來, Liu L[28]等在東北黑土地研究證實土壤磁化率已在精確評估土壤侵蝕速率及空間分布格局方面顯示出良好的應用潛力; Ding Z H[29]等研究表明土壤磁化率可作為研究風蝕和水蝕影響地區土壤重新分布的指標; 程倩云等[30]、Cao Z H等[31]利用127Cs和磁化率雙指紋因子分別對喀斯特小流域地表地下河泥沙來源與喀斯特洼地進行指紋復合示蹤, 證實與土壤磁化率結合的復合技術將更為細致的估算土壤流失, 為研究喀斯特地區土壤侵蝕與泥沙來源問題提供新思路。

聚類#8土壤污染, 自國外學者采用磁化率參數初步判斷人類活動對土壤的污染, 國內盧瑛[32]等研究南京城市土壤磁化率特征及其重金屬含量, 把磁化率與重金屬元素Zn、Cu、Pb等結合發現存在顯著相關性; 陳景輝等[33]研究顯示, 西安城市主干道路邊表層土壤磁化率與Co、Cu、Pb和Zn含量呈顯著正相關; 李曉慶等[34]研究顯示, 上海市典型工業區土壤磁性異常增值, 與工業活動與交通運輸中含Fe磁性顆粒的排放有關, 表明土壤磁化率為城市土壤、城市綠地的環境監測提供高效快速的手段。

2.4.2 高頻關鍵詞突發性檢測

關鍵詞突發性檢測是指頻率急劇增加的關鍵詞, 可以分析出研究領域的活躍程度或者是新興趨勢, 能夠揭示研究前沿演變的重要知識轉折點, 并明確研究前沿之間的關聯。對1979—2019年出現的高頻關鍵詞進行突發性檢測結果整理(表4)。自1993年以母質、風化成壤、漢中盆地突現關鍵詞表明這一階段主要以母質與土壤磁性的關系研究為熱點。1981—1993年關鍵詞突現詞: 磁化率剖面、水稻土、有機質含量、土壤磁學、古土壤, 與年度發文量的階段劃分第二階段高頻詞相同, 自1982年Heller和劉東生首先研究了黃土地層磁化率的氣候含義[22]后, 學界開始將研究領域轉向古土壤、古氣候、全新世等氣候變化上來, 全新世以8.07的突發強度突現。2005年環境磁學關鍵詞突現, 表明土壤磁學的應用領域向環境磁學滲透, 隨著研究的深入, 將土壤粒度、土壤磁化率、重金屬含量結合的土壤環境監測手段受到關注。

2.5 高被引文獻分析

文獻之間的引用關系反應了文獻在內容或主題上的相通之處, 在很大程度上, 能說明被引用文獻的學術價值及其對其他學術研究的影響。因而, 進行引文分析對確定權威文獻具有重要意義[12]。對1979—2019年土壤磁學研究文獻被引頻次最高的前10篇文獻整理(表5)。被引頻次最高的是呂厚遠1994年發表在《中國科學(B輯)》的“中國近現代土壤磁化率分析及其古氣候意義”, 被引421次, 下載量2350次; 其次是陳俊1999年發表在《第四紀研究》的“陜西洛川黃土剖面的Rb/Sr值及氣候地層學意義”, 被引208次; 排名前10的被引文章中, 對黃土磁學研究相關的文章有5篇, 對土壤磁學在環境磁學應用的相關研究有4篇, 這與土壤磁學的主要研究領域相對應。

表3 可視化圖譜中前10個聚類標簽的部分信息表

表4 1979—2019年突發性最強的前20個關鍵詞

3 討論

從發文時間上看, 自俞勁炎[14]1979年將土壤磁學引入國內, 學界開始關注土壤磁學相關研究, 但早期受關注度較低, 這與早期磁測技術落后有一定關系。隨著英國商用磁化率儀Bartington MS2以及國產WCL-1型土壤磁化率儀在國內的普及, 全國主要土壤類型和代表性土樣標本較為系統的磁測及土壤磁性分析工作相繼完成。1984—1993年, 由于研究方法上的落后, 我國對土壤磁學的研究僅限幾家單位, 發展緩慢。1994年開始陸續對土壤磁學礦物的發生、演變研究, 對古耕地土壤—寧夏灌淤、初育土—四川紫色土、高山草甸土西藏等的研究逐步形成鮮明的中國特色[1], 成果收錄于《土壤磁學》專著。

近年來, 國內土壤磁學文獻不斷增長, 研究對象與研究方法呈現出多樣性, 研究深度也在不斷加深, 歸納起來研究內容主要有: (1)土壤磁性發生理論, 即土壤磁學礦物的發生演變、影響因素等, 以土壤有機質含量、pH值等的影響研究較多[35]-[38]。(2) 土壤磁性的分布規律研究, 發展至今, 已對我國土壤磁性在地帶、剖面、粒級這三個尺度上的分布規律[39]-[40], 做出了重要的總結, 并將磁學方法引入土壤調查、分類、鑒定、改良等實際工作中。(3)土壤磁性特征用于土壤分類、土壤發生學意義的研究[41]-[43], 有助于了解環境因素對土壤作用的強度和方式, 確定影響土壤發生的決定因素, 揭示環境對土壤發生的影響。(4)古土壤磁學研究, 尤其是黃土—古土壤所反映的氣候變化。(5)土壤侵蝕與水土流失的研究, 更廉價便捷的磁性示蹤以及利用137Cs和磁化率雙指紋因子對泥沙來源的評估技術[29]為土壤侵蝕研究提供新思路。(6)土壤磁性監測環境污染, 采用磁學方法作為監測環境污染的工具, 并通過平行測定污染區土壤、沉積物和大氣顆粒的磁參數和重金屬含量, 建立磁性參數—重金屬元素之間的定量關系和區域性經驗模型, 并利用磁化率監測重金屬元素污染范圍與程度, 研究對象已從單一的城市土壤拓展到“城—郊—鄉”土壤環境[44]、礦區周邊[45]、景區[46][47]、公路兩側[48][49]、蔬菜基地[50]等土壤。

表5 1979—2019年被引頻次前10位的土壤磁學研究文獻

4 結論與展望

研究結果顯示: ①從發文數量與時間關系上看, 1979—1983年土壤磁學研究處于萌芽階段; 1979—1993年發文數量平緩增加, 但速度較慢, 處于初級探索階段; ; 1994—2014年為探索階段, 發文數量螺旋上升, 共607篇; 2015—2019年為第三階段, 發文419篇, 此階段發文量大幅度增加, 2018年最高103篇。②研究主題詞統計上看, 土壤磁學的研究主題逐步從稻田土壤、黃土土壤的磁化率剖面特征過渡到城市土壤重金屬檢測, 土壤侵蝕、土壤流失估算等方面。③從發文機構上看, 對土壤磁學研究的各機構之間合作不緊密, 發文數量前三的機構均為高校, 分別為中國地質大學、蘭州大學、陜西師范大學。④關鍵詞聚類分析顯示, 國內對土壤磁學的發生研究主要集中在磁化率與有機質、粒度的相關性、表土磁化率增強的原因等方面; 在土壤磁學的應用研究主要集中于古土壤、全新世氣候變化, 土壤環境監測、土壤侵蝕等方面。

從研究機構合作關系來看, 不同團隊和機構之間受地域學緣等因素影響, 聯系強度較弱, 而土壤磁學研究作為一個多學科交叉的研究領域, 應該盡可能的發揮每個學科的優勢, 應加強高校和科研機構間的科技合作, 以便進一步提升研究的綜合實力, 優勢互補。從研究應用來看, 土壤磁性應用于監測環境污染目前對人類活動較少, 同時又需要環境監測與管理的區域尚未開展, 未來可在世界遺產地、自然保護區等區域開展研究; 其次, 在土壤磁學在土壤侵蝕與水土流失的研究方面, 在西南喀斯特地區較黃土高原、東北黑土地少見, 將土壤磁測技術與水土流失研究耦合運用到西南喀斯特石漠化地區, 將為石漠化治理提供新方法。

[1] 盧升高. 中國土壤磁性與環境[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.

[2] 俞勁炎, 盧升高. 我國主要土壤土壤磁化率的初步研究[J]. 土壤通報, 1981, 1: 35–37.

[3] 俞勁炎, 趙渭生, 詹碩仁. 太湖流域水稻土的磁化率剖面[J]. 土壤學報, 1981, 18(4): 376–382.

[4] 俞勁炎, 吳玉衛, 詹碩仁. 浙江省海涂鹽土的磁化率及其在土壤分類上的意義[J]. 浙江農業科學, 1982, 3: 134–151.

[5] 俞勁炎, 詹碩仁. 浙江省土壤的磁化率及其在土壤分類和分區上的意義[J]. 浙江農業大學學報, 1982, 8(2): 121–129.

[6] 褚達華, 任士魁, 田大增. 河北省土壤磁性的研究[J]. 河北農業大學學報, 1982, 5(8): 17–24.

[7] 楊萍果, 毛任釗, 翟正麗. 土壤磁性的應用研究進展[J]. 土壤, 2008, 40(2): 153–158.

[8] DEARING J A. Environmental Magnetic Susceptibility, Using the Bartington MS2 System[M]. Kenilworth: Chi Publishers, 1994.

[9] 邱均平, 段宇鋒, 陳敬全, 等. 我國文獻計量學發展的回顧與展望[J]. 科學學研究, 2003, 21(2): 143–148.

[10] 吳健, 王敏, 靳志輝, 等. 土壤環境中多環芳烴研究的回顧與展望——基于Web of Science大數據的文獻計量分析[J]. 土壤學報, 2016, 53(5): 1085–1096.

[11] 鄭梅迎, 林偉, 徐茜, 等. 基于CNKI數據庫的土壤酸化文獻計量分析[J].土壤, 2020, 52(3): 1–8.

[12] 李賀, 袁翠敏, 李亞峰. 基于文獻計量的大數據研究綜述[J].情報科學, 2014, 32(6): 148–155.

[13] 李杰, 陳超美. CiteSpace: 科技文本挖掘及可視化[M]. 北京: 首都經濟貿易大學出版社, 2016.

[14] 俞勁炎, 董永忠, 唐家演, 等. 土壤磁學[J]. 土壤, 1979, 78–81.

[15] 陳悅, 陳超美, 劉則淵, 等. CiteSpace 知識圖譜的方法論功能[J]. 科學學研究, 2015 33(2): 242–253.

[16] 李鑫, 魏東嵐. 淺述土壤磁化率的研究領域及其進展[J]. 云南地理環境研究, 2012, 24(6): 97–101.

[17] 楊萍果. 山西襄汾農田土壤磁化率和養分空間變異性[J]. 中國沙漠, 2013, 33(3): 813–818.

[18] 韓家楙, 姜文英, 褚駿.黃土紅壤古土壤中磁性礦物的粒度分布[J]. 第四紀研究, 1997, 3: 281–287.

[19] 楊倩. 黃土干密度、粒度與磁化率關系研究[D]. 太原: 太原理工大學, 2014.

[20] 盧升高. 土壤頻率磁化率與礦物粒度的關系及其環境意義[J]. 應用基礎與工程科學學報, 2000, 8(1):9–15.

[21] 張博, 劉衛國. 黃土高原及周邊地區土壤有機質對現代土壤磁化率的影響[J]. 地球環境學報, 2016, 7(2): 153–162.

[22] HELLER F, L IU T S. Magneto strati graphical dating of loess deposits in China[J]. Nature, 1982, 300: 431–433.

[23] 呂厚遠, 韓家懋, 郭正堂. 中國現代土壤磁化率分析及其古氣候意義[J]. 中國科學(B輯), 1994, 24.

[24] 劉東生, 等. 黃土與環境[M]. 北京: 科學出版社, 1985.

[25] 丁敏, 龐獎勵, 黃春長, 等. 全新世黃土–古土壤序列色度特征及氣候意義——以關中平原西部梁村剖面為例[J]. 陜西師范大學學報(自然科學版), 2010, 38(5): 92–97.

[26] 王麗娟, 龐獎勵, 黃春長, 等. 甜水溝全新世黃土–古土壤序列風化程度及意義[J]. 地理科學進展, 2011, 30(3): 379–384.

[27] 董元杰. 基于磁測的剖面土壤侵蝕空間分異特征及其過程研究[D]. 泰安: 山東農業大學, 2006.

[28] LIU Liang, ZHANG Keli, ZHANG Zhuodong, et al. Identifying soil redistribution patterns by magnetic susceptibility on the black soil farmland in Northeast China[J]. Catena, 2015, 129: 103–111.

[29] DING Zihan, ZHANG Zhuodong, Li Yichen, et al. Characteristics of magnetic susceptibility on cropland and pastureland slopes in an area influenced by both wind and water erosion and implications for soil redistribution patterns[J]. Soil & Tillage Research, 2020,doi: 10.16/j.still.2019.104568.

[30] 程倩云, 彭韜, 張信寶, 等. 西南喀斯特小流域地表、地下河流細粒泥沙來源的137Cs和磁化率雙指紋示蹤研究[J]. 水土保持學報, 2019, 33(2): 140–154.

[31] CAO Zihao, ZHANG Zhuodong, ZHANG Keli, et al. Identifying and estimating soil erosion and sedimentation in small karst watersheds using a composite fingerprint technique[J]. Agriculture Ecosystems and Environment, 2020, doi:10.1016/j.agee.2020.106881.

[32] 盧瑛, 龔子同, 張甘霖.城市土壤磁化率及其環境意義[J]. 華南農業學報, 2001, 22(4): 26–28.

[33] 陳景輝, 盧新衛. 西安城市路邊土壤磁化率特征及其環境意義[J]. 陜西師范大學學報(自然科學版), 2011, 39(5): 76–81.

[34] 李曉慶, 胡雪峰, 孫為民, 等. 城市土壤污染的磁學監測研究[J]. 土壤, 2006, 38(1): 66–74.

[35] 張博, 劉衛國. 黃土高原及周邊地區土壤有機質對現代土壤磁化率的影響[J]. 地球環境學報, 2016, 7(2): 153–162.

[36] 張文翔, 史正濤, 劉勇, 等. 西風區黃土–古土壤的碳酸鹽含量對磁化率影響研究[J]. 地球環境學報, 2014, 5(2): 155–162.

[37] 陳渠, 劉秀銘, HELLER F, 等.伊犁黃土磁化率的增減及其成因[J]. 科學通報, 2012, 57(24): 2310–2321.

[38] 汪彥林, 蘇懷, 董銘, 等. 昆明西山山原紅壤和紅色石灰土的pH值與磁化率關系研究[J]. 土壤, 2012, 44(1): 107–110.

[39] 丁邁, 李海俠, 李世玉, 等. 西雙版納大渡崗茶園土壤磁化率垂直分布特征[J]. 中國錳業, 2017, 35(1): 12–14.

[40] 曾麗婷, 陳永康, 王學松. 城市表層土壤重金屬與磁化率的多尺度空間變異分析[J]. 環境科學學報, 2014, 34(4): 987–995.

[41] 周如玉, 文星躍, 李衛朋, 等. 發育于晚更新世成都“褐色黏土”的土壤發生學特征及其環境響應[J]. 土壤通報, 2019, 50(5): 1016–1025.

[42] 沈小曉. 川西地區風成沉積物上土壤發生學特征及環境意義[D]. 南充: 西華師范大學, 2019.

[43] 韓文堂, 陳學剛. 新疆喀納斯景區表層土壤磁學特征及環境意義[J]. 土壤, 2019, 51(1): 185–194.

[44] 李瓊瓊, 柳云龍, 孫于然, 等. “城–郊–鄉”土壤環境磁學特征及其空間分布研究[J]. 長江流域資源與環境, 2020, 29(2): 442–448.

[45] 周勤利, 李志濤, 王學東, 等. 礦山周邊農田土壤磁化率與重金屬含量的關系研究[J]. 中國環境監測, 2019, 35(5): 47–56.

[46] 韓文堂, 陳學剛. 新疆喀納斯景區表層土壤磁學特征及環境意義[J]. 土壤, 2019, 51(1): 185–194.

[47] 全婷婷, 陳學剛, 魏疆. 新疆天山天池景區土壤磁學特征及其環境意義[J]. 干旱區研究, 2017, 34(6): 1286–1293.

[48] 葛靜, 楊萍果. 霍侯一級路兩側土壤磁化率空間分布及其對重金屬污染指示意義[J]. 內蒙古大學學報(自然科學版), 2016, 47(5): 549–555.

[49] 毛應明, 桑樹勛, 王學松, 等. 公路邊土壤的磁化率特征及其對污染的指示意義[J]. 科學技術與工程, 2014, 14(35): 144–147+156.

[50] 徐素云, 陳衛鋒, 倪進治, 等. 福州市蔬菜基地土壤重金屬和多環芳烴的含量及其與土壤磁性指標的關系[J]. 環境工程學報, 2017, 11(8): 4861–4867.

Bibliometric analysis of soil magnetism in China based on the CiteSpace method

DAI Linyu, XIAO Shizhen*, TAI Zhiqin,YAN Wei

School of Karst Science, Guizhou Normal University/State Engineering Technology Institute for Karst Desertification Control, Guiyang 550001, China

It aims to gain a deeper understanding of the current status and development trends of domestic soil magnetism research in recent years, by taking the Chinese Academic Journal Full-text Database (CNKI) and Web of Science (WoS) as the data source. It took 1138 research papers from 1979 to 2019 as the research object, adopted the bibliometric analysis method and CiteSpace bibliometric visualization software to perform cluster analysis of institutions, thesaurus and keywords. The research found that the number of published articles on soil magnetism in China was divided into three stages. 1979-1993 was the embryonic stage, and the amount of published articles was relatively small. The search results of the Web of Science (WoS) database were rarely published by domestic scholars. 1994-2014 was for the exploratory stage, and the number of articles posted spirally increased to a total of 607 articles. 2015-2019 was the third stage, and 419 articles were issued. The amount of articles issued during this stage increased significantly, with the highest number in 2018 being 103. The top five publications were the Chinese Academy of Sciences, China University of Geosciences, Lanzhou University, Shaanxi Normal University, and Fujian Normal University. The publications accounted for 30% of the total publications, but the cooperation between scientific research institutions and universities was not close. the sudden detection and analysis of keywords found that environmental magnetism and heavy metal keywords emerged, indicating that the application field of soil magnetism had penetrated into environmental magnetism. With the deepening of research, soil environmental monitoring methods that combined soil particle size, soil susceptibility, and heavy metal content had attracted attention. Subject word analysis had drawn the theme of soil magnetics research to gradually transition from the magnetic susceptibility profile characteristics of paddy soil and loess soil to urban soil heavy metal detection, soil erosion etc. In the future, it is possible to carry out soil magnetic environment monitoring research in the world heritage sites, nature reserves and other regions, and to apply soil magnetic survey technology and soil erosion research to the southwest karst rocky desertification area to provide new methods for rock desertification management.

soil magnetic susceptibility; soil magnetism; CNKI; Bibliometrics; CiteSpace

代林玉, 肖時珍, 閆偉. 基于CiteSpace的國內土壤磁學文獻計量分析[J]. 生態科學, 2022, 41(5): 63–71.

DAI Linyu, XIAO Shizhen, YAN Wei. Bibliometric analysis of soil magnetism in China based on the CiteSpace method[J]. Ecological Science, 2022, 41(5): 63–71.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2022.05.008

X123; S153

A

1008-8873(2022)05-063-09

2020-08-17;

2020-09-04

國家重點研發計劃項目子課題(2016YFC0502606-01); 國家自然科學基金(41673129); 貴州師范大學資助博士科研項目(GZNUD[2017]12號)

代林玉(1996—), 女, 貴州貴陽人, 碩士研究生, 主要從事地理學與遺產研究, E-mail:dailinyu2019@qq.com

肖時珍(1981—), 女, 博士, 教授, 主要從事巖溶環境與世界遺產研究, E-mail:349871690@qq.com