院內Ⅰ期心臟康復體操對急性心肌梗死術后患者心肺功能及預后的影響研究

急性心肌梗死(acute myocardial infarction, AMI)是臨床上常見的緊急心血管事件,其發(fā)病率逐年上升。經皮冠狀動脈介入治療(percutaneous coronary intervention, PCI)可以有效降低AMI的病死率,但仍面臨冠狀動脈再次狹窄及缺血等風險

。既往有研究證實,心臟康復能降低心肌梗死后患者全因死亡率和心血管病死率

。院內Ⅰ期心臟康復是患者建立康復意識,接受康復理念的關鍵時期。傳統(tǒng)的早期心臟康復模式存在形式簡單,運動計劃難以持續(xù),運動量不足等問題,近來逐漸提倡康復方案個體化和形式多樣化。本研究旨在探討院內Ⅰ期康復體操對急性心肌梗死PCI術后患者心肺功能、生活質量及長期預后的影響,旨在尋求科學有效的康復措施。

1 資料與方法

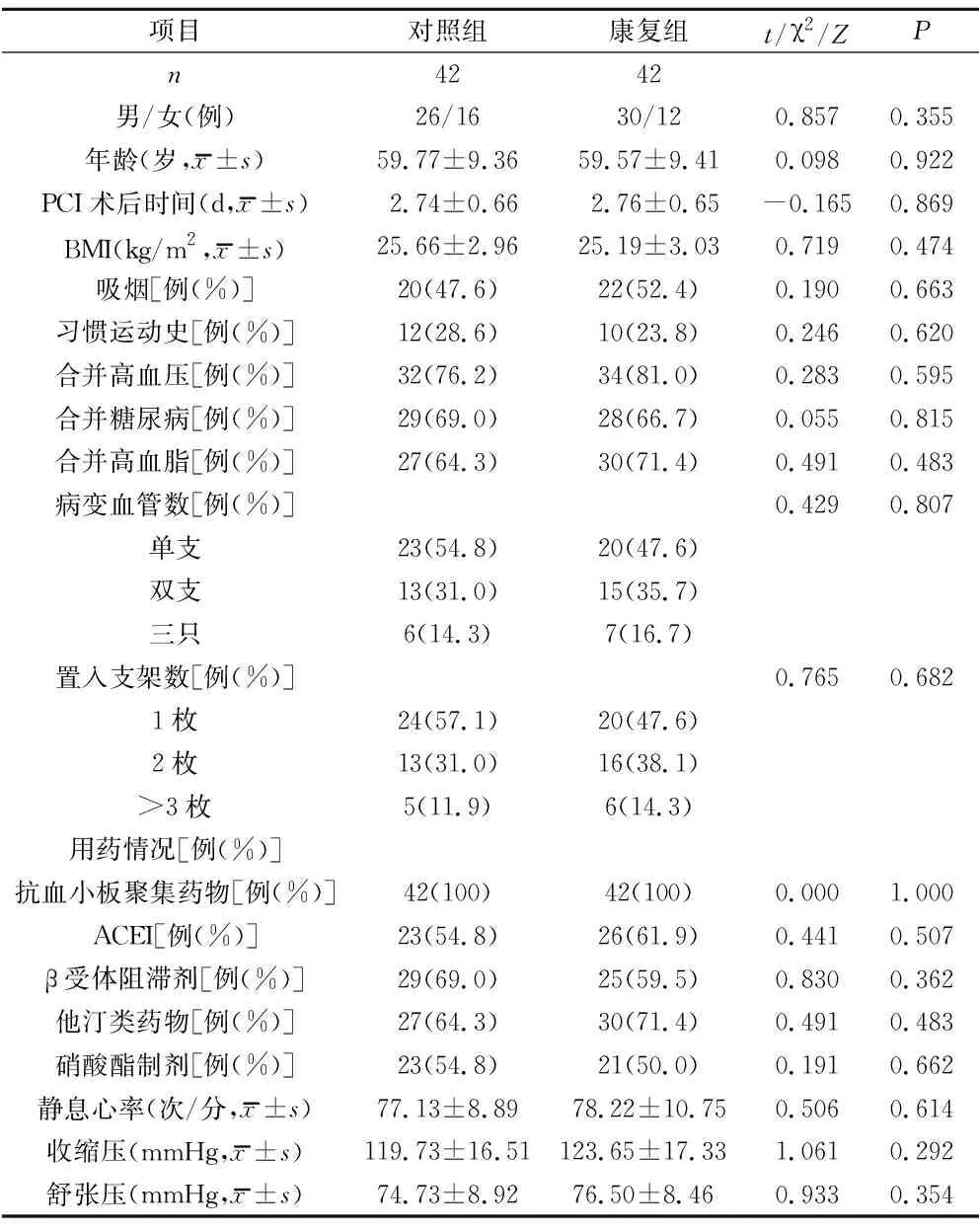

1.1 一般資料 選取2019年9月~2020年9月于上海市松江區(qū)中心醫(yī)院心內科接受PCI治療的AMI患者84例為研究對象,納入標準:經影像學檢查確診為AMI,首次接受PCI治療;目前無嚴重心律失常、心力衰竭、梗死后心絞痛及心源性休克發(fā)作等;左心室射血分數(shù)(left ventricular ejection fraction,LVEF)>50%;經常規(guī)治療后,病情穩(wěn)定,愿意配合心臟康復治療。排除標準:合并嚴重感染性疾病、血液系統(tǒng)疾病、惡性腫瘤者;合并嚴重心臟瓣膜病、左束支傳導阻滯、肝、腎、肺等重要臟器發(fā)生病變者;合并嚴重心律失常者;LVEF<40%者。將患者隨機分為對照組及康復組。對照組42例,男26例,女16例;年齡(59.77±9.36)歲。康復組42例,男30例,女12例;年齡(59.57±9.41)歲。2組患者年齡、性別、體質指數(shù)(body mass index,BMI)、吸煙史、運動習慣史、合并癥、用藥情況、病變血管數(shù)及植入支架數(shù)量比較,差異均無統(tǒng)計學意義, 具有可比性,見表1。本研究開始前已告知研究對象此項研究的目的、方法及潛在問題,均簽署知情同意書。

1.2 方法

1.2.1 對照組院內康復 實施給予PCI術后的常規(guī)護理和藥物治療,參照2016年頒布的經皮冠狀動脈介入治療術后運動康復專家共識中急癥PCI術后1周康復程序制定

,訓練能量消耗控制在 3~4 代謝當量(metabolic equivalent,METs),Borg主觀勞累程度分級掌握在11~12分,訓練持續(xù)1周。

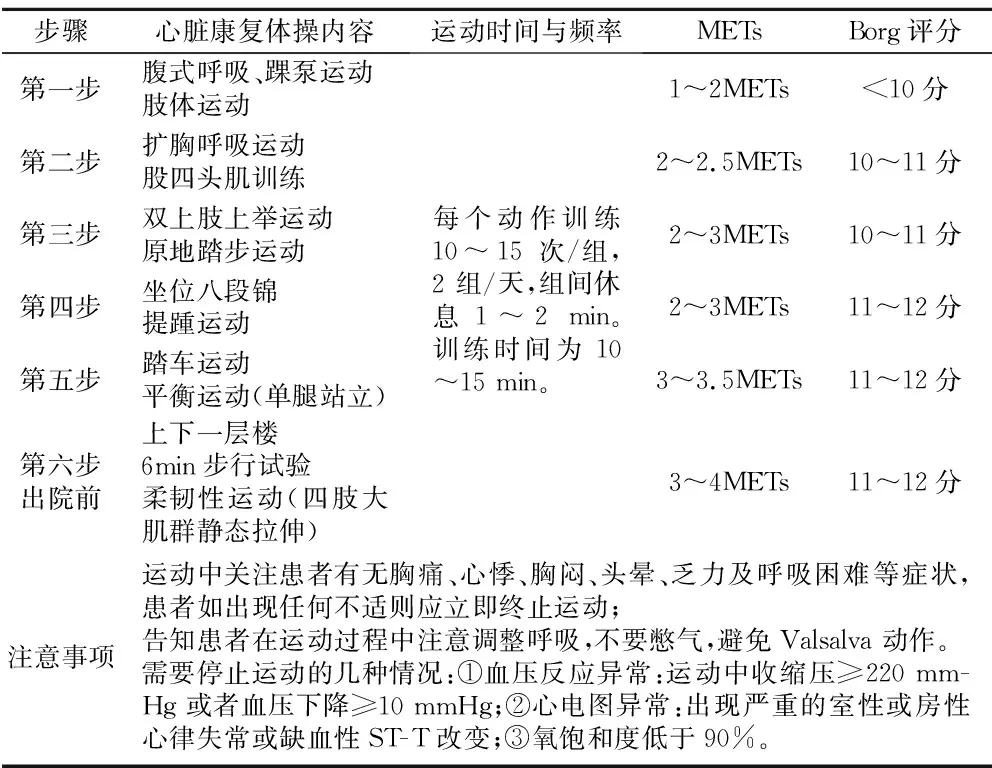

1.2.2 康復組院內康復 實施院內Ⅰ期心臟康復體操,具體內容如下:評估早期康復運動開始指征,盡早開始Ⅰ期心臟康復六步體操法,運動全程在心電監(jiān)護下進行,由培訓合格的心臟康復治療師進行一對一運動指導,從臥位-坐位-站立逐步進展,見表2,同時監(jiān)測運動前、運動中、運動后心率、血壓和指脈氧,并記錄Borg評分。患者均康復1周。

在漢風與韓流的互動中,多種教學模式通過課程縱橫協(xié)同機制,縱向上銜接好不同語言學習階段的價值引領元素,橫向上將這些元素依據(jù)不同課程類型,運用不同的教學模式融會貫通;通過育人時空協(xié)同機制,實現(xiàn)課上與課下、校內與校外的協(xié)同,使教學過程及教育資源共同建構學生知識、能力及價值觀,體現(xiàn)出富有中國特色的外語課程教學模式的改革與創(chuàng)新。

加強與山農大、林科院等大專院校和科研院所的技術合作,聯(lián)合開展良種選育、豐產栽培、病蟲害防治等科技攻關,承接多項核桃研究課題,“國內外優(yōu)良核桃品種資源引進、示范及開發(fā)技術研究”項目獲全市科技進步獎。編制了《汶上縣核桃生產管理技術規(guī)范》,制定了行業(yè)標準和技術規(guī)程,加強產品質量安全監(jiān)管,普及推廣科學施肥、土壤改良、整形修剪、病蟲害防治、間作套種等實用技術。健全縣、鄉(xiāng)、村三級服務體系,通過舉辦培訓班、專家現(xiàn)場指導等方式,加強對核桃種植大戶的技術培訓,探索實行核桃統(tǒng)一修剪、統(tǒng)一嫁接、統(tǒng)一打藥、統(tǒng)一施肥、統(tǒng)一澆水等全托管、保姆式服務,降低生產成本,提高科技含量。

利用ENVI中的NDVI計算工具,進而得出NDVI值分布圖(圖2),并統(tǒng)計出植被覆蓋較為密集區(qū)值大于 0.5的區(qū)域分別為:2013年為 42.3918km2,2017年為37.566km2。

2 結果

2.4 生活質量 2組患者康復前SF-36各維度評分比較差異無統(tǒng)計學意義,術后6個月2組患者SF-36各維度評分均較治療前升高(

<0.05),且康復組顯著高于對照組(

<0.05),見表7。

與治療前相比,兩組患者治療后的AST、ALT、AKP、Cr、BUN、DBIL、TBIL水平均較低,ALB水平均顯著較高;治療后,血液透析組患者的AST、ALT、AKP、Cr、BUN、DBIL、TBIL水平與常規(guī)治療組相比均顯著較低,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05),ALB水平均顯著較高,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05),但治療前兩組患者的 AST、ALT、ALB、AKP、Cr、BUN、DBIL、TBIL水平比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具體見表1、表2。

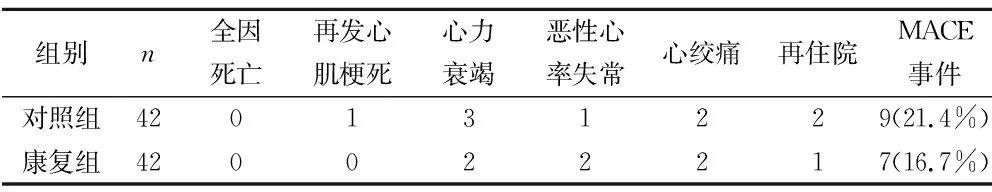

2.5 隨訪結果 康復組1年內MACE事件發(fā)生率低于對照組,但差異無統(tǒng)計學意義,見表8。

1.3 評定標準 記錄2組患者院內康復前后靜息心率、靜息收縮壓、靜息舒張壓及指脈氧指標;記錄患者康復前和術后6個月的心臟超聲、心肺功能及運動能力相關指標及生活質量評分。采用彩色多普勒超聲檢測儀測得2組患者LVEF、左心室收縮末期容積(left ventricular end systolic volume, LVESV)、左心室舒張末期容積(left ventricular end diastolic volume,LVEDV)。所有患者分別于出院前、術后6個月測得6min步行距離,并于術后6個月進行癥狀限制性癥狀限制性運動試驗(car diopulmonary exercise testing,CPET),測試設備采用德國SCHILLER公司的運動心肺評估系統(tǒng)(AT104 ERGO)。測試前患者可服用常規(guī)心血管藥物,運動負荷方案:采用Ramp遞增方案,首先靜息3min,然后空載下踏車熱身3 min,接著每分鐘遞增10W或15W負荷踏車試驗,要求患者踏車轉速保持在55~60 r/min,直至達到運動試驗終止指標,停止負荷,恢復期繼續(xù)空載踏車3min后(20~30 r/min)完全停止休息;記錄心肺功能指標包括peak VO

、峰值代謝當量(metabolic equivalent,peak-METs)、無氧閾(anaerobic threshold,AT)、峰值氧脈搏(O

pulse)。康復前和術后6個月采用美國波士頓健康研究所研制的簡明健康調查問卷(the MOS item short from health survey, SF-36)評估生活質量,包含生理功能、生理職能、軀體疼痛、一般健康狀況、精力、社會功能、情感職能、精神健康等8個維度,各條目積分越高,則表示健康狀況及生活質量越高

。出院隨訪2組患者是否規(guī)律服藥,1年內主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular event, MACE)發(fā)生率。MACE事件主要包括:全因性死亡、再發(fā)心肌梗死、心力衰竭、惡性心律失常、心絞痛或因心臟癥狀而再住院。

2.1 靜息心率、靜息收縮壓、靜息舒張壓及指脈氧指標 2組患者院內康復前靜息心率、靜息收縮壓、靜息舒張壓、指脈氧指標比較差異無統(tǒng)計學意義,院內康復后康復組患者靜息心率、靜息收縮壓低于康復前(

<0.05),2組患者靜息舒張壓與治療前比較無統(tǒng)計學差異,2組患者指脈氧均高于治療前(

<0.01),院內康復后康復組患者靜息心率、靜息收縮壓低于對照組(

<0.05),康復組靜息舒張壓、指脈氧與對照組比較無統(tǒng)計學差異。見表3。

2.3 心肺功能及運動能力 術后6個月,2組患者6min步行距離均高于康復后(

<0.01),康復后及術后6個月,康復組患者6min步行距離均顯著高于對照組(

<0.01),見表5。術后6個月,康復組患者的peak VO

、peak-METs、AT、O

pulse均高于對照組(

<0.01),見表6。

2.2 心功能指標 2組患者康復前心功能指標比較差異無統(tǒng)計學意義,術后6個月2組患者LVEF較康復前提高(

<0.05), LVESV、LVEDV與康復前比較無統(tǒng)計學差異,術后6個月康復組LVEF顯著高于對照組(

<0.01),康復組LVESV、LVEDV與對照組比較無統(tǒng)計學差異。見表4。

糖尿病手術患者并發(fā)癥發(fā)生風險明顯高于其他類型對象,這與糖尿病本身引起的組織器官功能損傷有關[4]。在實踐過程中,需要加強手術室護理質量改進,發(fā)揮護士能動性,從而確保患者的安全,降低并發(fā)癥發(fā)生風險。研究顯示,醫(yī)院在實施細節(jié)護理改進后,低體溫等并發(fā)癥發(fā)生率顯著下降,患者獲益明顯,與此同時麻醉蘇醒時間、恢復室停留時間縮短,提示護理有助于減輕麻醉帶來的負面影響,這與患者應激水平下降、麻醉深度的可控性增強、更穩(wěn)定的術中腦灌注有關[5]。

1.2.3 院外康復 2組患者均于出院時根據(jù)6min步行試驗結果制定運動處方,出院后持續(xù)運動康復計劃,進行步行、騎車等有氧訓練,訓練時間為30~50min,3~5次/周,此階段的訓練能量消耗控制在 3~7 METs,靶心率則維持在45%~60%癥狀限制性心率范圍內,Borg主觀勞累程度分級掌握在12~13分。

3 討論

隨著介入技術和各大醫(yī)院胸痛中心的建立,使得急性心肌梗死患者的治療效果得到顯著改善

。然而,AMI患者心功能明顯受損,心臟每搏輸出量及循環(huán)血量減少,影響患者心肺功能,進一步引起骨骼肌灌注不足,導致運動耐量下降等問題

。

有研究已證實早期心臟康復有助于改善心功能,抑制心肌纖維化,增加心輸出量

。本研究結果顯示,院內康復訓練后康復組患者靜息心率、靜息收縮壓低于對照組,分析可能原因是心臟康復運動降低交感神經興奮性,提高迷走神經張力所致。另外,本研究中康復組患者出院前及術后6個月6min步行距離及左心室射血分數(shù)均顯著優(yōu)于對照組,與呂利群等

的研究一致,其作用可能是運動有助于增加冠狀動脈血流量,心臟泵血功能改善,進而提高患者運動能力

。本研究中Ⅰ期心臟康復六步體操法從臥位-坐位-站立逐步進展,涵蓋肢體各關節(jié)的伸展、屈曲運動,有效提高肌肉力量;同時擴胸運動結合腹式呼吸運動,有助于提高膈肌力量,增加肺通氣,進一步改善心肺功能。以往AMI患者因焦慮擔心,不敢運動,本試驗中由同一名心臟康復治療師進行訓練指導,全程監(jiān)護下完成,確保訓練安全性與有效性。適量的康復體操運動還可以幫助患者緩解緊張焦慮情緒,對改善患者心理亦有重要作用

。

心肺適能(cardiorespiratory fitness, CRF)是評估冠心病患者PCI后預后的重要指標

, peak VO

是目前公認的評估CRF的金標準。既往研究發(fā)現(xiàn),peak VO

每升高1 ml·kg

·min

,心血管不良事件發(fā)生率約降低9%

,運動耐量<5 METs的患者生存率低于運動耐量>8 METs

。AT是綜合反映心肺功能、運動耐力和機體利用氧能力的良好指標;氧脈(O

pulse)是VO

與HR的比值,反映心臟每一搏動的氧輸送量,代表心臟每次射血的供氧能力

。本研究結果顯示,術后6個月,康復組患者的peak VO

、peak-METs、AT、O

pulse均顯著高于對照組,與范秋季等

研究一致,提示院內Ⅰ期康復體操能夠有效提高急性心肌梗死PCI術后患者的心肺功能及最大有氧運動能力,增強心臟泵血功能和骨骼肌的攝氧效率。

本研究發(fā)現(xiàn),康復后2組患者生活質量各維度評分均高于康復前,且康復組顯著高于對照組;1年隨訪結果顯示康復組患者MACE事件發(fā)生率低于對照組,但無統(tǒng)計學差異,可能與樣本量較少,隨訪時間較短有關,表明術后進行Ⅰ期康復體操安全可靠,不會增加MACE事件,且能顯著提高AMI患者的生活質量,與相關研究一致

。分析原因,認為該干預模式豐富多樣,康復訓練更加符合患者需求

,有利于提高康復訓練依從性

,提升自我管理水平。

綜上所述,院內Ⅰ期心臟康復體操可以改善AMI患者PCI術后心肺功能,有效提高患者的運動耐力及生活質量,且安全可行。我國心臟康復處于起步階段,在目前醫(yī)療模式下,推進心臟康復人員指導下的早期心臟康復體操模式對PCI術后AMI患者有重要意義。但本研究樣本量有限,隨訪時間較短,尚需大規(guī)模的隨機對照研究證實。期望下一步探索適宜急性心肌梗死患者Ⅱ期康復、家庭康復的康復體操模式,以改善患者生活質量以及長期預后,減少醫(yī)療支出。

[1]丁榮晶,胡大一.中國康復醫(yī)學會心血管病專業(yè)委員會. 中國心臟康復與二級預防指南2018精要[J]. 中華內科雜志,2018,57(11):9.

[2]Anderson L, Old ridge N, Thompson DR, et al. Exercise-Based Cardiac Rehabilitation for Coronary Heart Disease: Cochrane Systematic Review and Meta-Analysis Am Cull Cardiol,2016,67(1): 1-12.

[3]中國醫(yī)師協(xié)會心血管內科醫(yī)師分會預防與康復專業(yè)委員會.經皮冠狀動脈介入治療術后運動康復專家共識[J].中國介入心臟病學雜志,2016,24(7):361-369.

[4]王山,樊文潔,俞婉琦,等.SF-36量表應用于城市化居民生命質量評價的信度和效度分析[J].中華流行病學雜志,2016,37(3):344-347.

[5]Aragam KG, Dai D, Neely ML, et al. Gaps in Referral to Cardiac Rehabilitation of Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention in the United States[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2015, 65(19):2079-2088.

[6]趙愛純,趙曉峰.心臟康復訓練結合心理干預對急性心肌梗死經皮冠狀動脈介入治療術后高危患者的療效[J].中華行為醫(yī)學與腦科學雜志,2019,28(12):1081-1084.

[7]蹇祥玉,路海云,葉秀蓮,等.Ⅰ期心臟康復對急性ST段抬高型心肌梗死急診PCI術后患者心功能的影響[J].中國循證心血管醫(yī)學雜志, 2019,11(12):1484-1486,1490.

[8]呂利群,權婧,孫琦,等.新型心臟康復模式對急性心肌梗死患者PCI術后的影響[J].重慶醫(yī)學, 2019,48(18):145-147.

[9]Simon M , Kern K , Cho L , et al. Cardiac rehabilitation: A class 1 recommendation[J]. Cleveland Clinic journal of medicine, 2018(7):551-558.

[10]劉永政,張雙,王楠,等.運動康復治療對合并抑郁的急性心肌梗死患者心功能、生活質量及近期預后的影響[J].中國康復,2018,33(1):32-35.

[11]Popovich D, Kumar N, Chaudhry S, et al. Improvements in Key Cardiopulmonary Exercise Testing Variables Following Cardiac Rehabilitation in Patients with Coronary Artery Disease[J]. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation & Prevention, 2018:38(5):E5-E8.

[12]Kavanagh T, Martens D J, Hamm L F, et al. Prediction of long-term prognosis in 12169 men referred for cardiac rehabilitation. [J]. Circulation, 2002, 106(6):666-671.

[13]Andjic M, Spiroski D, Stojanovic O I, et al. Effects of short-term exercise training in patients following Acute Myocardial Infarction treated with Primary Percutaneous Coronary Intervention. [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2015, 52(3):364-369.

[14]程會蘭,謝麗娜,豐金香,等.心肺運動試驗指導下的心臟康復對冠心病PC術后患者運動耐量及生活質量的臨床研究[J].中國康復,2019,34(12):639-642.

[15]范秋季,李瑾,何俊,等.心臟康復運動訓練對冠心病患者經皮冠狀動脈介入治療后心肺功能、運動能力及心臟自主神經功能的影響研究[J].實用心腦肺血管病雜志, 2019, 027(,11):6-10.

[16]羅昭琴,鐘遠倫.不同心臟康復模式在急性心肌梗死患者經皮冠狀動脈介入治療術后早期臨床價值[J].中華老年醫(yī)學雜志,2019,38(4):375-377.

[17]賈相科,史蘇娜,李振蓮,等.老年急性心肌梗死患者心臟介入術后個性化心臟康復對生活質量的影響[J]. 現(xiàn)代中西醫(yī)結合雜志,2019,28(10):95-98.

[18]唐蓮,劉春雪,李泱等.中老年冠心病患者行冠狀動脈介入術后心臟康復認知度與運動依從性相關的調查研究[J].中華老年多器官疾病雜志,2018,17(1):66-69.