綜合活動:小蝌蚪找媽媽

江蘇省南通市如東縣城中街道新苗幼兒園 徐海娟

設計意圖:《鄉間的小路上》是臺灣的一首鄉村民謠,被稱為“鄉村田園歌謠始祖”。這首曲子意境優美,配以活潑、輕快的旋律,特別是曲子開始時的小青蛙叫聲,讓人不禁想起“小蝌蚪找媽媽”的經典故事。本次活動中我利用幼兒熟知的故事情節,創設游戲化的情境,讓幼兒在認真傾聽、大膽表現、快樂游戲中盡情體驗音樂帶來的獨特魅力,引導幼兒與同伴一起創編動作,學習變化隊形進行舞蹈,體現了“自由、自主、愉悅、創造”的游戲精神。

活動目標:1.理解音樂的旋律,能和同伴互動表演故事。

2.嘗試自由創編動作,學會在雙圈隊形中交換朋友玩游戲。

3.喜歡玩集體游戲,感受合作交往的快樂。

活動準備:1.物質準備:PPT、《鄉間的小路上》剪輯音樂。

2.經驗準備:玩過鉆山洞的游戲。

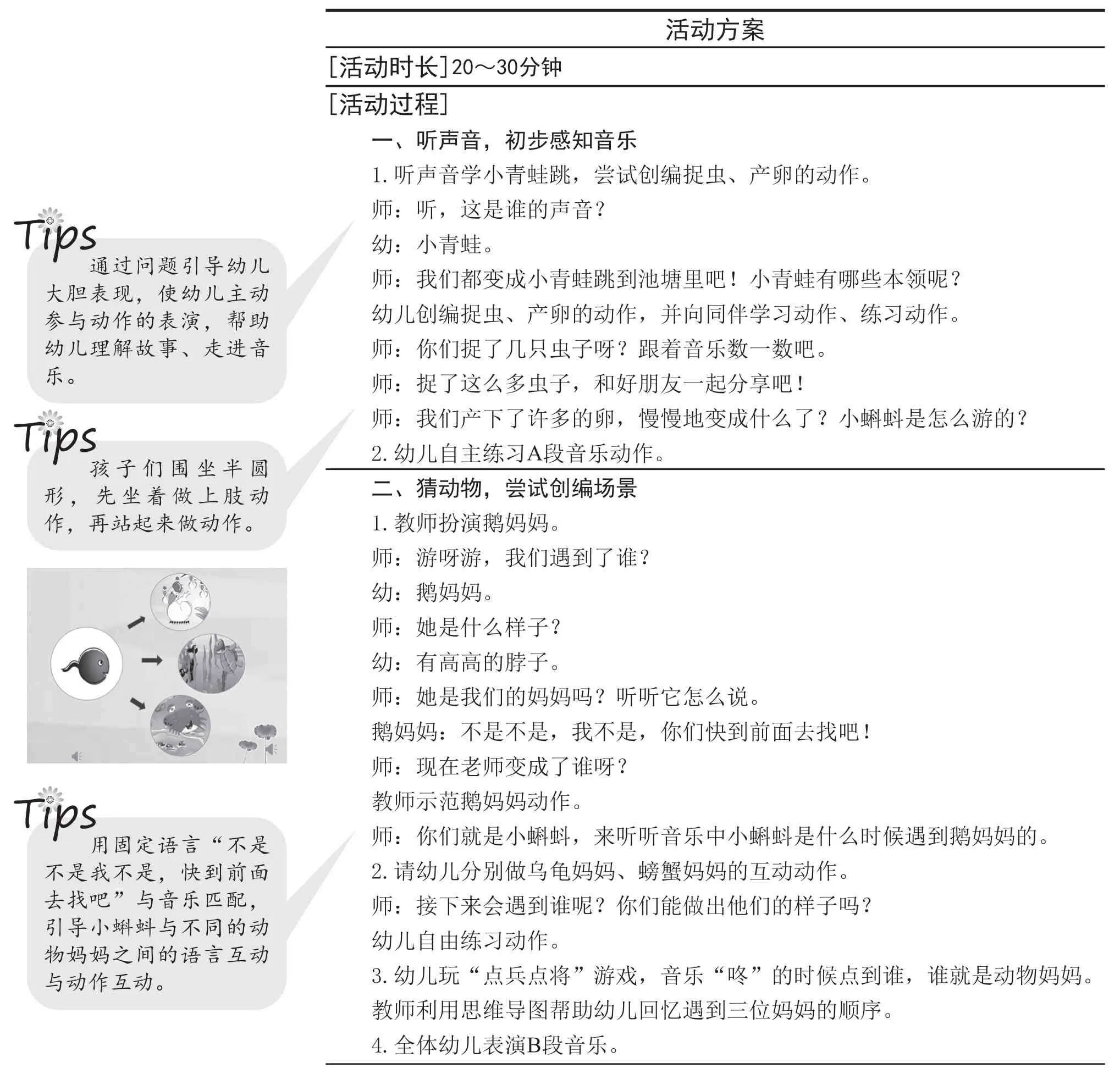

活動方案[活動時長]20~30分鐘[活動過程]一、聽聲音,初步感知音樂1.聽聲音學小青蛙跳,嘗試創編捉蟲、產卵的動作。師:聽,這是誰的聲音?幼:小青蛙。師:我們都變成小青蛙跳到池塘里吧!小青蛙有哪些本領呢?幼兒創編捉蟲、產卵的動作,并向同伴學習動作、練習動作。師:你們捉了幾只蟲子呀?跟著音樂數一數吧。師:捉了這么多蟲子,和好朋友一起分享吧!師:我們產下了許多的卵,慢慢地變成什么了?小蝌蚪是怎么游的?2.幼兒自主練習A段音樂動作。二、猜動物,嘗試創編場景1.教師扮演鵝媽媽。師:游呀游,我們遇到了誰?幼:鵝媽媽。師:她是什么樣子?幼:有高高的脖子。師:她是我們的媽媽嗎?聽聽它怎么說。鵝媽媽:不是不是,我不是,你們快到前面去找吧!師:現在老師變成了誰呀?教師示范鵝媽媽動作。師:你們就是小蝌蚪,來聽聽音樂中小蝌蚪是什么時候遇到鵝媽媽的。2.請幼兒分別做烏龜媽媽、螃蟹媽媽的互動動作。師:接下來會遇到誰呢?你們能做出他們的樣子嗎?幼兒自由練習動作。3.幼兒玩“點兵點將”游戲,音樂“咚”的時候點到誰,誰就是動物媽媽。教師利用思維導圖幫助幼兒回憶遇到三位媽媽的順序。4.全體幼兒表演B段音樂。

4.展示思維導圖。幼兒理清音樂和動作匹配順序,嘗試表演游戲。四、找媽媽,完整互動游戲1.玩跳荷葉的游戲,找到媽媽。師:(音樂最后兩句時)我們跳到后面的一排椅子荷葉上找找看。幼兒從后面的一排椅子上,逐一跳下。師:音樂結束的時候哪只青蛙跳下了池塘?原來她就是藏在我們中間的媽媽啊!來,喊一喊我們的媽媽吧!2.再次完整互動游戲。段幼獨立種動戲,葉標已經友的的經圈換行。音樂結束時添加跳椅子的游戲,不僅讓幼兒體驗了音樂游戲的樂趣,還發展了幼兒身體平衡和協調能力。[活動延伸]播放中國第一部水墨畫動畫片《小蝌蚪找媽媽》視頻畫面,激發幼兒后續創編故事中的場景和動作的興趣。

反思:

本節活動集趣味性、游戲性為一體,幼兒在活動的過程中想象力、創造力、語言表達能力以及藝術創造能力都得到了充分發展。

1.經典故事和經典音樂的融合。幼兒非常喜歡《小蝌蚪找媽媽》這個經典故事,而經典音樂《鄉村的小路上》旋律歡快,孩子們也很感興趣。在創設情境的過程中,教師通過小蝌蚪遇到三種不同的動物媽媽,讓幼兒進行情境對話與動作仿編,讓音樂的旋律變得“看得見,摸得著”。

2.游戲情境與韻律隊形的融合。整個活動過程中,孩子們活動的積極性一直都很高,因為教師把活動的主動權完全交給了孩子,真正做到了幼兒在前、教師在后。舞蹈中所有的動作都是來源于幼兒。“雙圈游戲”“領袖舞”的游戲規則也都是由孩子們商討決定。

3.多領域相互整合的融合。語言領域——幼兒根據故事中的線索猜想故事情節的發展,續編、創編故事;科學領域——幼兒察覺到青蛙的外形特征、習性與生存環境的適應關系,感知并了解青蛙生長的周期性;社會領域——一個環節解決一個問題,幼兒體驗到了成功和自信;健康領域——從簡單的上肢動作到復雜的需要手眼協調、手腳協調的全身動作,促進了幼兒動作協調和平衡能力的發展——藝術領域:幼兒能用律動或簡單的舞蹈動作表現自己的發現或想法,能與他人相互配合舞蹈,也能獨立表現創編動作。