媒介化社會中幸福感的變動機制:媒介使用、社會信任與主觀幸福感

摘要:中國已經進入媒介化社會,媒介場正全景式塑造著社會結構和生活場域,從而內在化形塑個體的價值系統和主觀福利。過往研究重點關注媒介使用對主觀幸福感的主效應,鮮有探討社會信任的作用機制。文章以傳統媒介和新媒介為視角,基于2015年中國綜合社會調查數據,分析媒介使用對民眾主觀幸福感的影響。研究發現,傳統媒介不僅直接顯著提升民眾幸福感,還通過培育社會信任而提升其幸福感;新媒介不僅不能直接提升民眾幸福感,還通過侵蝕社會信任而降低其幸福感。上述結論從理論層面揭示了傳統媒介和新媒介分別在幸福感的媒介化過程中所發揮的建構效應或解構效應,并揭示了社會信任在二者間的中介機制。因此,新聞主管部門在信息治理進程中,既要充分釋放傳統媒介的天然優勢,又要推進網絡輿情治理,加強網絡倫理建設,最終消除新媒介導致的幸福流失現象。

關鍵詞:媒介化社會;媒介使用;社會信任;主觀幸福感;中介效應

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2022)13-0001-05

隨著媒介形態和場域空間的不斷變遷、延伸和滲透,中國已經邁入媒介化社會。政治、經濟、文化、社會等諸多場域對媒介資源的需求日益增加,媒介邏輯不斷嵌入社會實踐的各個層面,并以其特有的敘事風格和框架屬性傳播信息、建構關系,致使現實與媒介化現實、事實與虛構之間的異質性日趨復雜化、模糊化。當媒介作為肌底性力量解構和重構著社會生活情景時,民眾腦海中關于外部客觀世界的“主觀建構”不可避免地被媒介營造的“擬態環境”所修正和重塑,因此對幸福生活的主觀評判也開啟了媒介化進程。關于中國民眾的幸福感,研究表明,現代化進程中的中國經濟取得了飛速發展,民眾的物質生活水平得到了極大提高,但其幸福感不升反降,形成了中國幸福悖論之謎。

一、理論回顧與研究假設

(一)幸福感的媒介化路徑:媒介使用的直接效應

主觀幸福感是指個體基于自身內在文化規范和價值系統,形成對過往經歷和生活狀態的直觀判斷和主觀評價,主要包括整體生活的滿意度和情緒感受的理性評估。學界以往對媒介與幸福感關系的研究主要存在效果范式和文化范式。前者聚焦“媒介對人做了什么”,即特定的媒介信息對個體或群體的幸福感所產生的影響效果。后者的著眼點是“人們使用媒介做了什么”,主要探討民眾通過接觸和使用媒介所引致的幸福感消解或強化。然而,當媒介全景式滲透至生活場域和社會結構,其便從影響生活的獨立因素演變為解構和重構生活的內生變量。

具體來看,傳統媒介作為生產和輸出主流文化和核心價值觀的主要場域,其對幸福感的影響契合媒介信息屬性框架的解釋邏輯。現有的研究結論普遍證明,使用傳統媒介能夠顯著提升民眾的幸福感。譬如,姚軍喜基于對中國九省調研數據的分析發現,民眾對生活幸福與否的判斷很大程度上依賴于傳統媒介對生活現實的報道宣傳,以報紙為主的印刷媒介對民眾的幸福感有著顯著的促進作用[1]。曾凡斌以“涵化理論”為解釋邏輯起點,指出民眾借助媒介實現社會交往互動,并且在互動中完成價值觀與幸福感的再生產與再構建,因此傳統媒介所營造的擬態環境及形成的特定價值觀能夠強化民眾的主觀幸福感[2]。本文認為,傳統媒介對個體幸福生活群像式的呈現,在極大程度上勾勒出契合社會主流意識形態的幸福象征圖景。基于此,本文提出如下研究假設。

假設1:使用傳統媒介能夠顯著提升民眾的主觀幸福感。

與傳統媒介的單向度傳播模式不同,新媒介的傳播模式具有多中心、多場域和多維度的特點,這在很大程度上推動了話語權的重新分配,賦予了數字民主愿景。新媒介對幸福感的影響既存在于媒介技術層面,又來源于媒介信息場域。目前學界對二者間關系的研究存在促進效應和削弱效應這兩種截然不同的結論。贊成促進效應的學者普遍認為,新媒介(互聯網)的脫域性機制使得民眾從地方性知識框架中脫嵌出來,并再嵌入充滿流動性和廣泛性的新場景之中。這能夠有效提升信息傳播效率,促進人際交流,改善社會關系,從而提升人們感知幸福的比例[3]。支持削弱效應的學者認為,新媒介對個人和社會的影響并不總是正面的,也存在著專家和用戶意料之外的消極影響。這可能緣于過于頻繁使用互聯網,特別是消遣性使用擠壓用戶從事“建設性”事業時間,進而增加了個體心理層面的負面壓力,從而侵蝕個體幸福感。網絡新媒介過度偏重于虛擬化生產模式,造成了信息生產的匿名性、隨意性和不確定性,網絡中大量的負面信息、語言暴力、隱私泄露并不利于提升幸福感[4]。

綜上所述,關于使用新媒介在多大程度上影響幸福感以及怎樣影響幸福感的問題,還有待學界進一步檢驗。本文認為,上述促進效應和削弱效應并不是非此即彼的關系,它們會以共時性狀態作用于媒介使用者。基于此,本文提出如下研究假設。

假設2:使用新媒介不能顯著提升民眾的主觀幸福感。

(二)幸福感的媒介化機制:社會信任的中介效應

作為社會資本的核心要義,社會信任對個體幸福感具有潛移默化的影響。從客觀功能層面分析,社會信任作為經濟交易和人際往來的潤滑劑,可以降低交易成本,提高社會運行效率,促進經濟繁榮,提升民眾物質生活水平,進而提升幸福感。從主觀體驗層面來分析,社會信任為個體提供情感溝通和社會支持的基礎,緩解個體心理壓力,促進個體心理健康,從而強化個體的幸福感知[5]。由此可知,較高的社會信任能夠促進民眾主觀幸福感的提升。

在媒介化社會中,作為個體的心理選擇機制,社會信任受到媒介營造的“擬態環境”的影響。支持“媒介動員論”的學者指出,媒介使用有助于塑造“知情的”社會,激發公民參與公共事務的興趣和意愿,從而增強民眾的社會信任。贊成“媒介抑郁論”的學者則認為,媒介的戲劇化、夸張化和煽情化的敘事風格,致使其充斥著暴力、色情、恐怖主義等負面信息,勾勒出消極象征性的現實圖景,造成了信任的消解。此外,傳統媒介(電視)的使用擠壓了民眾社會網絡交往時間,致使出現“獨自打保齡”現象,最終削弱了人際信任[6]。本文認為,有別于西方傳播模式,在中國“市場+宣傳”的傳播模式中,媒介使用對社會信任的影響不能一概而論,應對不同類型的媒介展開分析。

關于傳統媒介與社會信任的關系,現有研究結論偏向于“媒介動員論”,認為傳統媒介中所傳播的主流意識形態會正向涵化人們的社會信任水平。以黨報、黨刊、黨臺、國家通訊社等為代表的官方媒體主要使用傳統媒介進行政治宣傳,不僅成為黨和人民的喉舌以及密切聯系群眾的紐帶,還是黨的重要文化陣地。雖然西方學界不斷強調電視媒介為了提高發行量和收視率,進而大量報道諸如腐敗、性丑聞、毒品、沖突等轟動性事件,甚至夸大事實真相,而這些負面消息加劇了公眾對政府的負面評價。但在中國,電視媒介的有限商業化運行模式使得電視媒介依然保持著政治宣傳和政策動員的角色,正向涵化著民眾意識形態,從而增強民眾的社會信任[7]。基于以上分析,本文提出如下研究假設。

假設3:社會信任在傳統媒介與主觀幸福感之間起著部分中介作用,即傳統媒介通過強化社會信任,提升民眾的主觀幸福感。

關于新媒介與社會信任的關系,目前學界更傾向于“媒介抑郁論”,認為新媒介對社會風險的放大效應會導致社會信任的削弱。與傳統媒介嚴格的信息審查機制和信息發布流程不同,新媒介具有匿名性、隱蔽性、發散性和隨意性的特點,加之監管制度并不完善,新媒介不僅在客觀上參與了風險生產與傳播,還介入了主觀風險的建構與想象,從而降低了民眾的社會信任。胡百精通過分析互聯網所產生的不交往、淺交往和脫域交往三大現象,指出新媒介放大了人際信任和系統信任危機,引發了社會信任流失危機[8]。同時,新媒介依托數字技術、網絡技術和移動通信技術,將偶發風險與日常風險、宏觀社會情境風險與微觀個人生活挑戰聯結起來,成為社會風險前所未有的放大場域。在此基礎上,本文提出如下研究假設。

假設4:社會信任在新媒介與主觀幸福感之間起著部分中介作用,即新媒介通過削弱社會信任,降低民眾的主觀幸福感。

基于上述假設,本文從媒介使用、社會信任和主觀幸福感的視角切入,探究媒介化社會中民眾主觀幸福感變動的內在機制。首先,本文從媒介化視角切入,探究媒介使用對民眾主觀幸福感的直接效應,認為傳統媒介與新媒介對民眾的主觀幸福感有著截然不同的影響。其次,本文關注社會信任的中介效應,并認為社會信任在傳統媒介與主觀幸福感之間發揮著正向的中介效應,在新媒介與主觀幸福感之間則發揮負向中介效應。最后,本文認為政府與新聞主管部門在媒介信息治理的進程中,既要充分釋放傳統媒介的天然優勢,又要推進網絡輿情治理,加強網絡倫理建設,最終消除新媒介導致的幸福流失現象。

二、研究設計

(一)數據來源

本文數據來源于“2015年中國綜合社會調查”,這是一項由中國人民大學與香港科技大學聯合發起的全國范圍內的、綜合性、連續性的大型學術調查項目。該調查主要收集關于個人生活方式、社會態度、生活習慣、階級認同等方面的信息,現已成為中國學界研究主觀幸福感的主要數據來源之一。

(二)變量測量

1.被解釋變量

本文的被解釋變量是主觀幸福感。學界對主觀幸福感的測量,主要從心理健康和生活質量兩個層面展開[9]。生活質量視角的主觀幸福感被定義為個體對自身生活滿意程度的認知評價,測量的維度主要包括總體生活滿意感和具體領域滿意感。基于此,本文基于生活質量路徑,從居民總體的生活滿意度視角測量主觀幸福感。

2.解釋變量

本文的解釋變量是媒介使用。本文以數字化作為新舊媒介分界線,將媒介劃分為傳統媒介(報紙、雜志、廣播、電視)和新媒介(互聯網、手機定制消息)兩個子維度[10]。采用“過去一年您對以下媒介的使用情況”題項測量,回答選項分別賦值1~5分,分值越高,代表使用頻率越高。

3.中介變量

本文的中介變量是社會信任。社會信任主要指涉的是民眾對社會上絕大多數成員的普遍信任。因此,對社會信任的測量,本文采用問卷中“您同不同意在這個社會上,絕大多數人都是可以信任的”題項。

4.控制變量

回顧以往主觀幸福感研究成果,本文的控制變量包括性別、年齡、受教育程度、婚姻狀況、收入對數、政治面貌、身體健康、宗教信仰、房產數量、階層認同、社會公平感知、基本醫療保險。

(三)計量模型

數據類型與被解釋變量類別共同決定計量模型的選擇。本研究所選數據為截面數據,主觀幸福感為離散型變量(衡量相對效用),理應采用有序邏輯斯蒂模型或有序線性模型分析。此外,本文采用最小化回歸模型殘差平方和的估計方法作為穩健性檢驗。對于社會信任的中介效應檢驗,本文同時采用逐步檢驗法和系數乘積法。

三、結果分析

(一)媒介使用與主觀幸福感的直接效應

為了探究媒介使用與主觀幸福感間的直接效應,本文同時采用三種回歸分析模型,表1匯報了回歸結果。模型1采用有序邏輯斯蒂估計方法,傳統媒介的估計系數為0.132,并在1%的統計水平上顯著,這表明使用傳統媒介能夠顯著提升民眾的主觀幸福感。新媒介的估計系數為0.019,但并未在10%的統計水平上顯著,這表明使用新媒介并不能顯著提升民眾的主觀幸福感。模型2采用有序線性估計方法,傳統媒介的估計系數為0.077,并在1%的統計水平上顯著,這同樣表明傳統媒介的幸福效應確實存在。新媒介的估計系數為0.011,但并未在10%的統計水平上顯著,這也表明使用新媒介的幸福效應并不存在。模型3采用OLS估計方法進行穩健性檢驗,結果表明:傳統媒介的估計系數為0.049,且在1%的統計水平上顯著;新媒介的估計系數為0.008,但并未在未在10%的統計水平上顯著。這說明模型1和模型2的回歸結果是穩健可靠的。綜上所述,假設1和假設2成立。

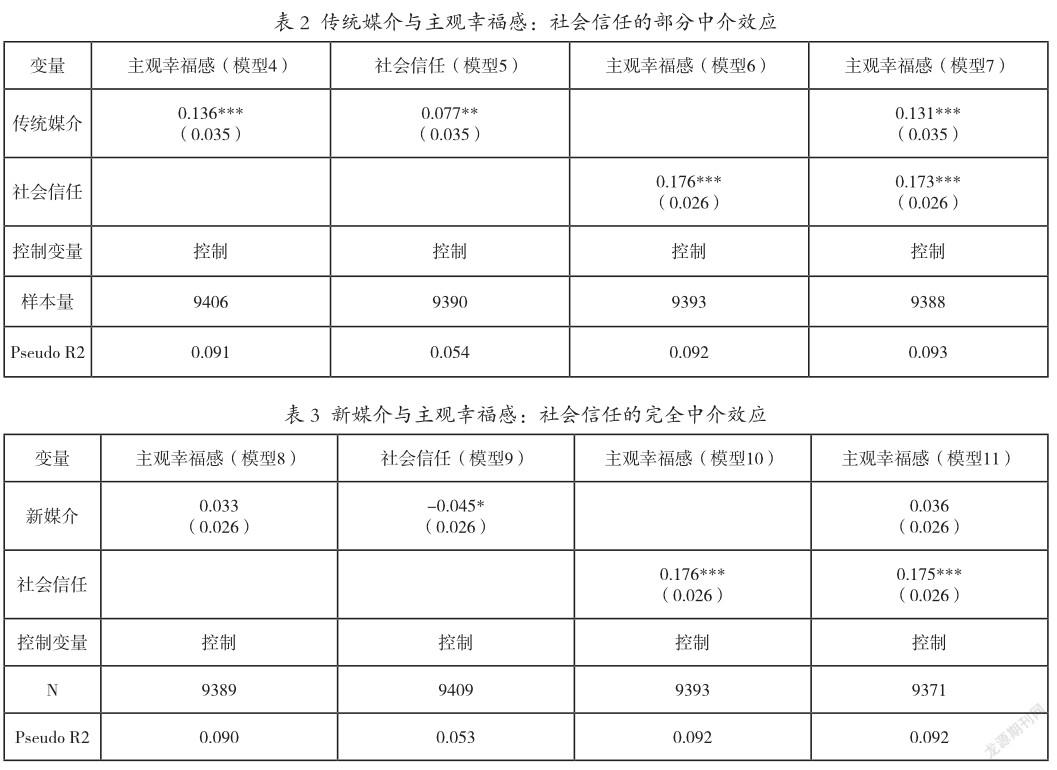

(二)傳統媒介、社會信任與主觀幸福感

首先,本文檢驗社會信任在傳統媒介與主觀幸福感間的中介效應,結果如表2所示。模型4中,傳統媒介的估計系數為0.136,并在1%的統計水平上顯著,這表明使用傳統媒介能夠顯著提升民眾幸福感。模型5中,傳統媒介的估計系數為0.077,并在5%的統計水平上顯著,這表明使用傳統媒介能夠顯著提升民眾的社會信任度。模型6中,社會信任的估計系數為0.176,并在1%的統計水平上顯著,這表明社會信任能夠顯著提升民眾幸福感。模型7中,傳統媒介的估計系數為0.131,社會信任的估計系數為0.173,二者均在1%的統計水平上顯著,這表明使用傳統媒介和社會信任均能顯著提升民眾幸福感。與模型4相比,模型7中傳統媒介的估計系數下降。

系數乘積法檢驗結果顯示,索貝爾-古德曼中介檢驗的Z值為2.221,并在5%的統計水平上顯著,這表明社會信任的中介效應確實存在。綜上所述,逐步檢驗法和系數乘積法均表明,社會信任在傳統媒介與主觀幸福感之間發揮著部分中介作用,即傳統媒介通過強化社會信任,進而提升民眾主觀幸福感,故假設3成立。

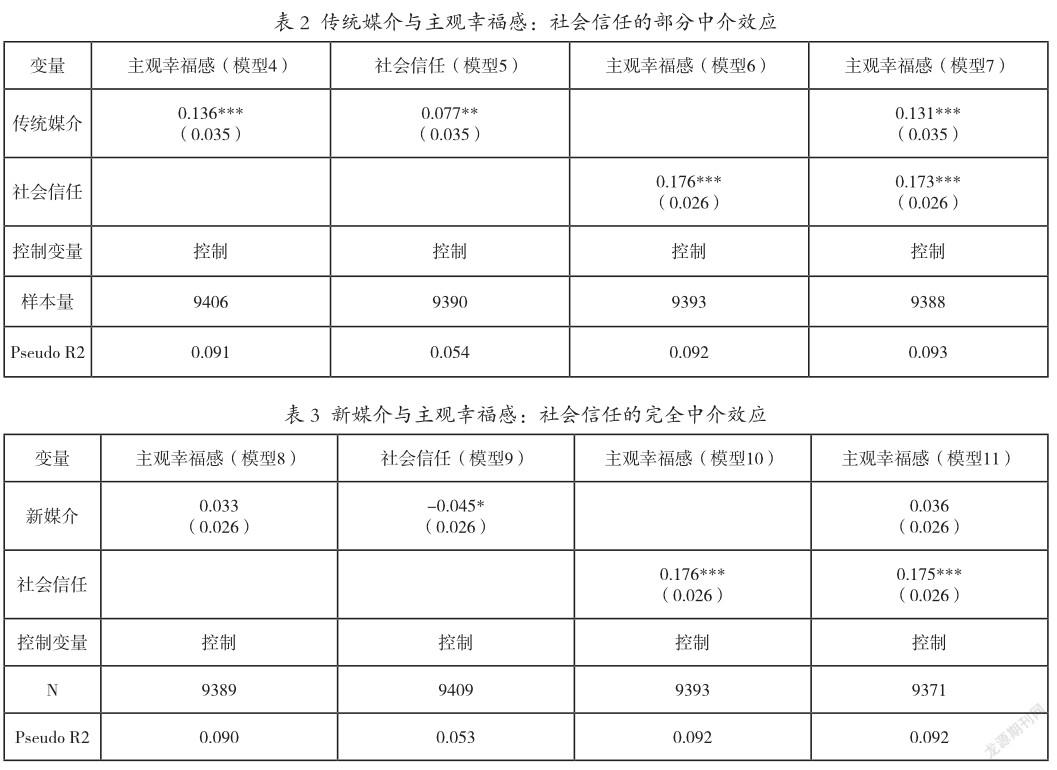

(三)新媒介、社會信任與主觀幸福感

本文檢驗社會信任在新媒介與主觀幸福感間的中介效應,結果如表3所示。模型8中,新媒介的估計系數為0.033,但并未通過10%的顯著性水平,這表明使用新媒介并不能直接提升民眾幸福感。模型9中,新媒介的估計系數為-0.045,并在10%的統計水平上顯著,這表明使用新媒介對社會信任具有顯著的負向作用。模型10中,社會信任的估計系數為0.176,并在1%的統計水平上顯著,這表明社會信任能夠顯著提升民眾幸福感。模型11中,新媒介的估計系數為0.036,社會信任的估計系數為0.175,后者在1%上的統計水平上顯著。

系數乘積法檢驗結果顯示,索貝爾-古德曼中介檢驗的Z值為-1.918,并在10%的統計水平上顯著,這表明社會信任的中介效應存在。綜上所述,逐步法和系數乘積法均表明,社會信任在新媒介與主觀幸福感之間發揮著完全中介作用,即新媒介通過削弱社會信任,降低民眾的主觀幸福感,故假設4成立。

四、結論與討論

研究表明,媒介使用影響民眾主觀福利的內在機制是錯綜復雜的。從直接效應來看,傳統媒介和新媒介對主觀幸福感的影響大相徑庭。傳統媒介對主觀幸福感的正向涵化,既體現出以傳者為中心的傳播模式在民眾塑造自身價值系統體系和構建本體性安全的滲透優勢,也表明在以報紙、廣播、電視為主的傳統媒介場域中,作為媒介使用者的民眾主要以受眾框架邏輯出現,個體對信息的選擇性解讀與自主性感知并不能得到充分表達和傳播。新媒介作為海量信息競爭、沖突、順應、同化的場域,改變了個體在傳播場域中話語權被動和話語失聲的窘境,從而重新定義和建構了個體主觀福利和社會福利。然而,數字化威脅帶來的網絡暴力和隱私泄露,以及數字化生存帶來的健康隱患、消極心理和負面情緒,使得新媒介引發了諸如網絡謠言、網絡犯罪、人身攻擊、網絡成癮、人際關系淡漠等社會問題,最終消解了民眾的幸福感。

從影響機制來看,社會信任在傳統媒介與主觀幸福感間、新媒介與主觀幸福感間發揮著迥然不同的功效。傳統媒介通過培育社會信任,提升民眾幸福感;新媒介通過侵蝕社會信任,降低民眾幸福感。本文認為,囿于人們本身難以通過發明、創造和組織一種認識機制去超越自身的偶然經驗和偏見,進而不得不內嵌于媒介所建構的“擬態環境”中塑造觀念和采取行動。聚焦于中國新聞傳播語境,傳統媒介承擔著社會動員和維持社會穩定的政治責任,其呈現的社會和諧景象有助于增強社會信任,從而強化民眾對幸福的感知。與此同時,媒介天然的放大功能在新媒介場域中得到充分發揮。在風險社會的大背景下,新媒介技術加快了風險傳播速度,強化了風險體驗,增強了風險生產的不確定性和復雜性。新媒介所承載的信息內容真假難辨,對風險現狀和預期的放大引發了存在性焦慮,侵蝕著社會信任,從而降低了民眾的主觀幸福感。

五、結語

本研究對媒介使用影響主觀幸福感的內在機理展開深入分析,上述研究結論及其分析有助于從傳播學視域完善對主觀幸福感的經驗研究,而且也使得傳播學理論得以豐富和延伸,使得媒介的主觀福利效應愈發成為傳播學重要的研究議題。從政府治理啟示來講,為了提升媒介化社會中民眾的主觀幸福感,新聞主管部門在信息治理進程中,既要發揚傳統媒介在增進民眾主觀福利方面的天然優勢,又要推進網絡輿情治理,加強網絡倫理建設,從而削弱新媒介的負面效應。本研究也存在一定的缺陷:限于數據獲取的困難,對主觀幸福感的測量指標單一,且未采用截面數據對主觀幸福感的媒介邏輯進行跨時空的探討,需要在未來的研究中進行探討和完善。

參考文獻:

[1] 姚君喜.大眾傳媒與社會公眾的幸福感[J].當代傳播,2006(4):16-19.

[2] 曾凡斌.媒介使用、媒介信任對幸福感的影響研究:基于CGSS2010調查數據的分析[J].湖南師范大學社會科學學報,2019,48(2):146-155.

[3] 廖衛民,錢毓英.民生新聞傳播與社會幸福感評估:基于浙江省媒體語料庫的實證分析[J].當代傳播,2012(3):23-27.

[4] 韋路.媒介能使我們感到更幸福嗎:媒介與主觀幸福感研究述評[J].當代傳播,2010(4):18-20.

[5] 鄭也夫.信任的簡化功能[J].北京社會科學,2000(3):113-119.

[6] 羅伯特·D .普特南.調入與調出:美國社會資本的奇怪消失[J].政治科學與政治,1995,28(4):664-683.

[7] 姚君喜.媒介使用、媒介依賴對信任評價的影響:基于不同媒介的比較研究[J].當代傳播,2014(2):19-24.

[8] 胡百精,李由君.互聯網與信任重構[J].當代傳播,2015(4):21-27.

[9] 黃立清,邢占軍.國外有關主觀幸福感影響因素的研究[J].國外社會科學(3):31-35.

[10] 程潔.試論新舊媒介的劃界[J].國際新聞界,2006(5):40-43.

作者簡介?余林星,博士在讀,研究方向:新媒體與社會。