失能人群專用服裝使用現(xiàn)狀及需求調(diào)查

張晴晴,何佳臻,2,代麗麗

(1.蘇州大學(xué) 紡織與服裝工程學(xué)院,江蘇 蘇州 215021;2.蘇州大學(xué) 現(xiàn)代絲綢國家重點實驗室,江蘇 蘇州 215021)

失能人群是指在一定時期內(nèi)(一般6個月及以上),由于年邁、疾病、傷殘、身體或精神功能障礙等原因而導(dǎo)致吃飯、洗澡、穿衣、控制大小便等日常活動不能完全或部分自理,必須依賴他人協(xié)助才能完成的人群[1-2];護理人群則是指照顧失去部分或全部自理能力的失能人群日常生活的人群,包括專業(yè)護工、醫(yī)院護士和患者家屬。據(jù)統(tǒng)計,截止2020年2月,我國有8 500萬殘疾人,約占總?cè)丝诒壤?.2%,隨著我國人口老齡化程度繼續(xù)加深,60歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋壤?009年的12.5%增加到了2019年的18.1%[3]。黨的十八大以來,以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視殘疾人事業(yè)發(fā)展,按照《“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃》的系統(tǒng)部署,將進一步保障殘疾人平等權(quán)利、增進殘疾人民生福祉[4]。

失能人群由于生活不能自理,服裝穿脫等日常活動需要護理人群協(xié)助才能完成,這不僅給其自身造成了嚴重的心理負擔(dān),也給護理人群帶來了沉重的生理負擔(dān)。研究表明,重癥監(jiān)護室(ICU)科室護士由于長期幫患者翻身、移位,護理內(nèi)容多、難度與強度大,更容易發(fā)生職業(yè)性腰背部疼痛[5]。目前已有不少研究人員針對肢體殘障人群的服裝展開研究,為肢體殘障人群如上肢或下肢失能的人群開發(fā)專用服裝。針對上肢失能人群的服裝研究一般是通過對普通上衣的開口位置和開口閉合方式進行改良來實現(xiàn),針對下肢失能人群的專用服裝研究一般是為了解決癱瘓或臥床病人的褥瘡和如廁問題[6-8]。有調(diào)研結(jié)果表明,96.8%的肢體障礙者在日常購買服裝時尋找不到合適服裝[9]。失能人群由于殘疾部位、殘疾癥狀和輕重程度等各不相同,使得他們對服裝功能和結(jié)構(gòu)的需求各異,服裝企業(yè)很難適應(yīng)這種差異化需求,而且大多數(shù)殘障人群屬于弱勢群體,經(jīng)濟實力處于較低水平,他們的聲音微弱,因而在服裝方面的需求尚未引起社會的關(guān)注[10-12]。

本文擬通過調(diào)研,了解不同類型的失能人群(包括上肢殘障患者、下肢殘障患者和偏癱/全身癱瘓患者)及護理人群(包括專職護工、醫(yī)院護士和患者家屬)對現(xiàn)有專用服裝的看法和評價,獲得其對服裝面料、外觀、細部設(shè)計和功能等的現(xiàn)實需求,從而為面向失能人群服裝的優(yōu)化設(shè)計提供參考。

1 研究方法

1.1 問卷設(shè)計

鑒于部分失能人群毫無自理能力,需要在護理人群的協(xié)助下完成與服裝相關(guān)的日常活動,故本文調(diào)研的對象包括失能人群和護理人群二大類。適用于失能人群穿著的專用服裝本文統(tǒng)一用失能服裝來表述。本次調(diào)研的內(nèi)容包括3個模塊,即調(diào)研對象的基本信息、失能服裝的使用現(xiàn)狀、失能服裝的需求與偏好,題型包括單選和多選。

1.2 調(diào)查實施

調(diào)研以線上調(diào)研為主,實地調(diào)研為輔的方式進行。線上調(diào)研主要是在與失能人群及其護理人群相關(guān)的QQ群、微信群、微博社區(qū)以及百度貼吧等發(fā)放問卷,以及通過撥打電話聯(lián)系護工進行電話調(diào)查;實地調(diào)研范圍主要包括醫(yī)院、療養(yǎng)院、科研機構(gòu)和社區(qū)等。

1.3 數(shù)據(jù)處理與分析

本文調(diào)研共發(fā)出500份問卷,調(diào)查結(jié)束后對問卷進行回收并檢查,回收有效問卷421份,問卷回收率為84.2%。通過對問卷調(diào)查部分的量表進行信度檢驗,得到評價問卷信度的克朗巴哈系數(shù)α(Cronbach′s)為0.920,問卷效度的KMO系數(shù)為0.909,即本文問卷在調(diào)查研究中具有良好的信度,且通過效度檢驗。對有效問卷的調(diào)查結(jié)果進行錄入與整理,并進行相關(guān)的數(shù)據(jù)分析,最終總結(jié)出失能人群及護理人群對失能服裝的認知與評價,以及對適用場合、款式、色彩、材料、功能及細節(jié)部位的具體需求。

2 結(jié)果與分析

2.1 調(diào)研對象基本信息

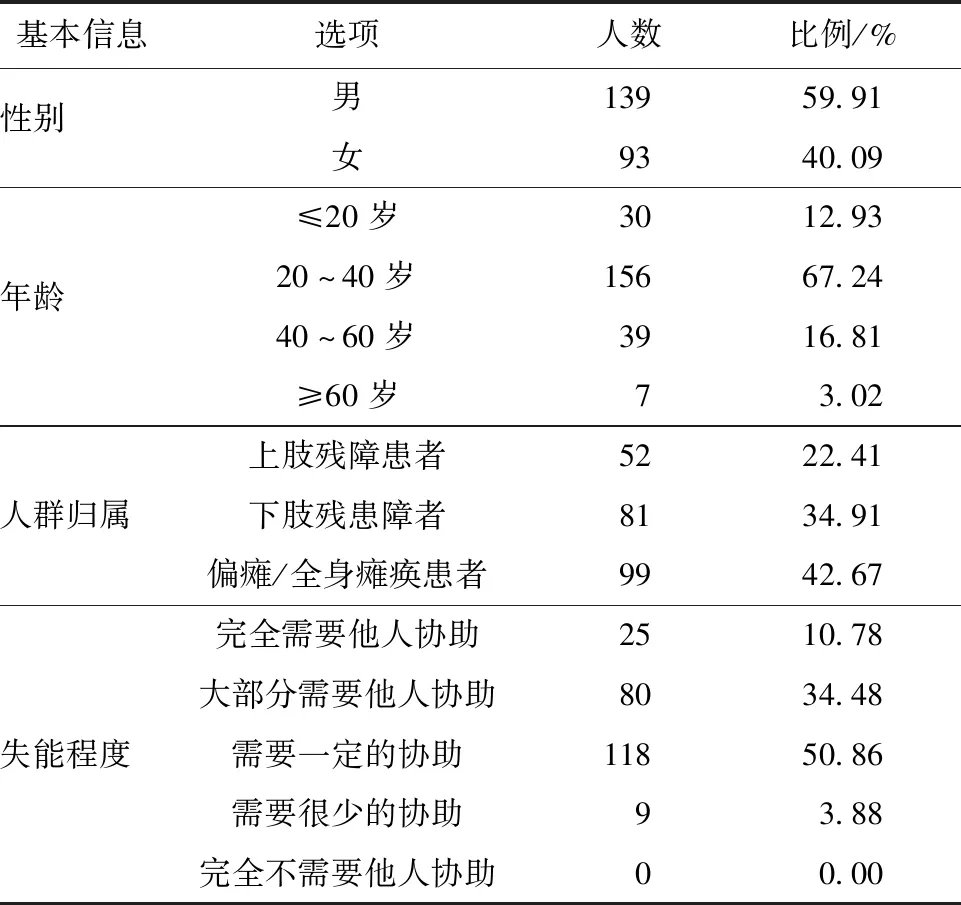

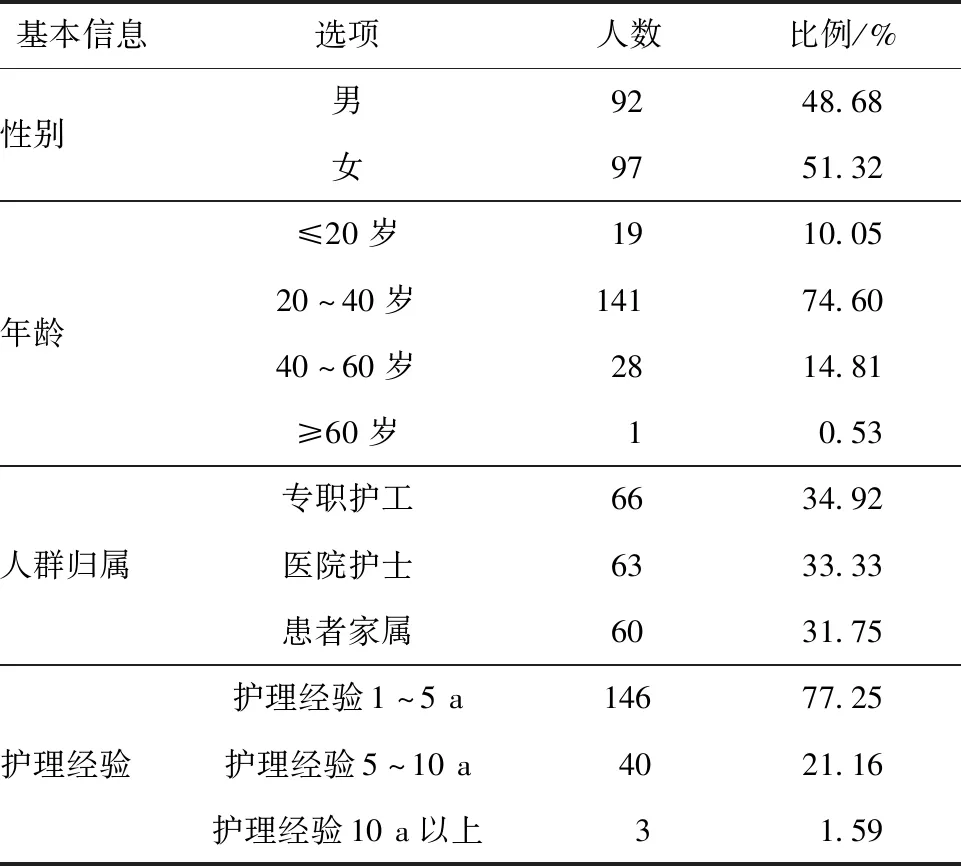

所調(diào)研的失能人群以及護理人群的基本信息分別如表1、2所示。參與此次調(diào)研的失能人群合計232人,其中59.91%為男性,而189名護理人群中男女比例相近。調(diào)研對象的年齡都集中分布在20~40歲之間,失能人群中偏癱/全身癱瘓患者占比最高,為42.67%。在日常活動中需要一定的協(xié)助的失能人群占比最高,為50.86%,其次為大部分需要他人協(xié)助,占比34.48%。護理人群中專職護工、醫(yī)院護士和患者家屬的占比相近,且護理經(jīng)驗在1~5 a居多,占77.25%。

表1 失能人群的基本信息Tab.1 Basic information of disabled people

2.2 失能服裝的使用現(xiàn)狀

2.2.1 現(xiàn)有失能服裝的滿意度

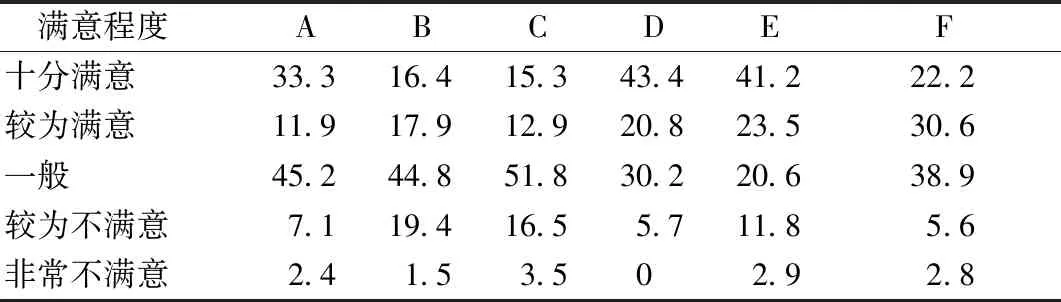

表3示出不同人群對現(xiàn)有失能服裝的滿意度,近50%的失能人群認為現(xiàn)有失能服裝一般,除此之外20.9%的下肢殘障患者、20.0%的偏癱/全身癱瘓患者表示對現(xiàn)有失能服裝非常不滿意或較為不滿意,明顯高于上肢殘障患者(9.5%),因此在對現(xiàn)有失能服裝的改良過程中應(yīng)著重考慮下肢殘障患者和偏癱/全身癱瘓患者的需求。病人家屬中只有22.2%的人表示對現(xiàn)有失能服裝十分滿意,38.9%的人認為一般,對現(xiàn)有失能服裝的滿意程度明顯低于專職護工和醫(yī)院護士,這可能由于病人家屬需要長時間照顧病人,與服裝的接觸更多,同時更具同理心,因此對服裝的要求更高。

表2 護理人群的基本信息匯總表Tab.2 Basic information of paramedics

表3 不同人群對現(xiàn)有失能服裝的滿意度Tab.3 Degree of satisfaction of different groups with existing clothing for disable people %

2.2.2 現(xiàn)有失能服裝所存在的問題

現(xiàn)有的失能服裝使用時存在的問題如表4所示。可知服裝不方便清潔和護理、不利于身體局部運動和版型過于寬松和在穿脫過程中過于費力這3個問題都最為凸顯,在失能人群中的占比分別為39.2%、32.3%和27.2%,在護理人群中的占比分別為43.9%、46.6%和35.4%。其中對于偏癱/全身癱瘓患者而言,在穿脫過程中過于費力和不方便清潔、護理都是極為顯著的問題,占比達38.4%,這主要是由于此類人群毫無自理能力,而現(xiàn)有的失能服裝缺乏穿脫和護理便捷性。除此之外,現(xiàn)有失能服裝沒有合理地保護隱私部位、款式陳舊單一也是需要重點關(guān)注的問題,在護理人群中的占比分別為29.1%、29.6%,對于臥床患者而言,面料和選用的輔料性能欠佳也是現(xiàn)有失能服裝存在的問題,占比分別為22.2%和21.2%。以上分析表明現(xiàn)有失能服裝存在的主要問題包括不方便清潔和護理、版型過于寬松、不利于身體局部活動和缺乏隱私保護性,對于完全失能偏癱/全身癱瘓患者而言現(xiàn)有服裝不方便清潔和護理的問題更為凸顯,同時這類人群更關(guān)注隱私保護性和面輔料舒適性。

表4 現(xiàn)有失能服裝所存在的問題調(diào)研結(jié)果Tab.4 Survey results of problems in existing clothing for disable people 人

2.2.3 失能人群所遇到的與服裝有關(guān)的障礙

本文調(diào)研從失能人群的生理和心理健康角度出發(fā),探究了失能人群所遇到的與服裝有關(guān)的障礙。由圖1可知失能人群遇到的最大障礙為因身體狀態(tài)原因?qū)е滦那殚L期低落(占比53.4%),緊跟其后的障礙為身體局部因長期擠壓而發(fā)生形變、因自理問題導(dǎo)致自信心受挫,占比分別為40.1%、38.3%。失能人群往往會因為身體缺陷而產(chǎn)生自卑感,同時也會因自理問題導(dǎo)致自信心受挫,現(xiàn)有失能服裝款式單一、缺乏美觀性等問題則會加劇心情低落,此外由于其長期處于坐姿或睡姿狀態(tài)會導(dǎo)致身體局部發(fā)生形變,然而現(xiàn)有失能服裝在設(shè)計過程中往往會忽略其各個部位不同的生理特征。這3個問題都不利于失能人群的病情恢復(fù),因而在設(shè)計失能服裝時要著重考慮著裝者的心理特征和生理特征。

圖1 失能人群遇到的與服裝相關(guān)的障礙Fig.1 Clothing-related obstacles encountered by disabled people

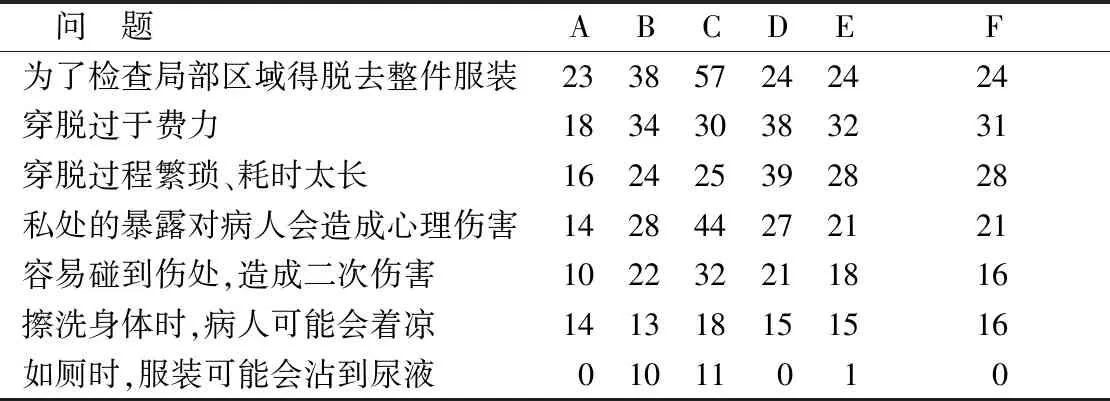

2.2.4 現(xiàn)有失能服裝在穿脫過程中所存在的問題

本文調(diào)研中受訪者反饋的現(xiàn)有服裝在穿脫過程遇到的問題如表5所示。50.9%的失能人群認為在穿脫過程中遇到的最大問題是為了檢查局部區(qū)域需脫去整件服裝,除此之外對于44.4%的偏癱/全身癱瘓患者而言私處的暴露對病人會造成心理傷害,因此在設(shè)計失能人群服裝時需要增加適當(dāng)?shù)拈_口,以方便局部區(qū)域的檢查和清潔,避免私處的暴露。而穿脫過于費力的問題在下肢、上肢殘障患者中則較為凸顯,占比分別為42.0%、34.6%,這可能是由于此類人群身體存在殘疾,在自主穿脫過程中會比較費勁。對于護理人群而言,現(xiàn)有服裝在穿脫過程所存在的顯著問題包括穿脫過于費力(占比53.4%)和穿脫過程繁瑣、耗時太長(占比50.3%),護理人群需要幫助失能人群完成服裝的輔助穿脫,而穿脫便捷性差的服裝則會加重護理人群的生理負擔(dān)。

表5 服裝穿脫過程中遇到的問題調(diào)研結(jié)果Tab.5 Survey results of problems encountered in the process of wearing and taking off clothing 人

2.3 失能服裝的需求與偏好

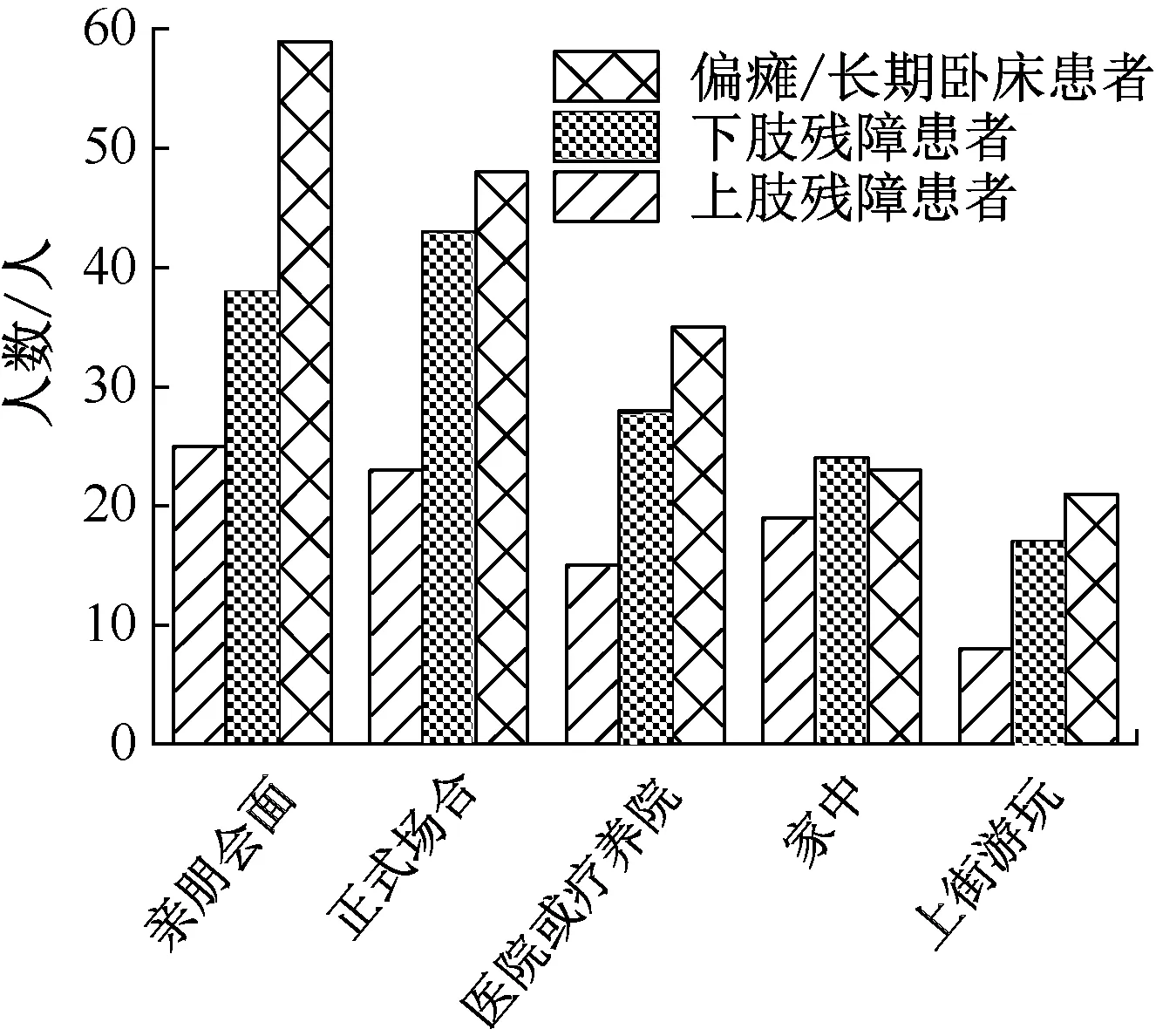

2.3.1 失能服裝的使用場合偏好

失能人群對著裝場合的需求調(diào)查結(jié)果如圖2所示。失能人群更希望失能服裝適用于正式場合和親朋會面的場合,選擇的人數(shù)比率分別為49.1%、52.9%,可以看出失能人群也渴望融入社會,參與日常社交活動,因而希望失能服裝也能夠滿足其日常生活以及社交的基本需求。服裝是一種非語言性的信息傳達媒體,可以將著裝者的職業(yè)、個性和風(fēng)格等傳達給別人,傳統(tǒng)的病號服就是病人身份的象征,但身體缺陷帶來的自卑感讓他們并不想成為人群的焦點,被另眼相待,因而有必要根據(jù)失能人群對使用場合的偏好來設(shè)計專用服裝,以此減輕他們的心理負擔(dān)。

圖2 失能服裝適用場合偏好Fig.2 Use occasions preferences of clothing for disabled people

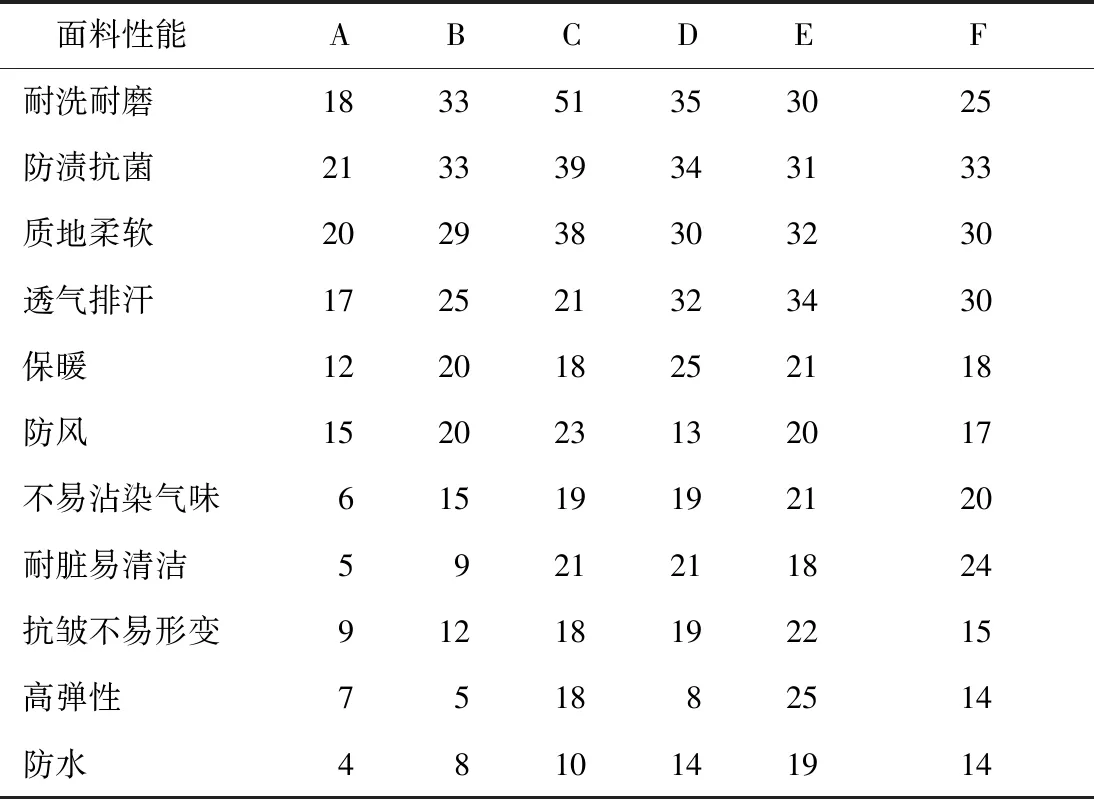

2.3.2 失能服裝的面料性能需求

服裝不僅僅是人保暖蔽體的工具,更是人的第二層皮膚,失能人群對專用服裝的舒適性需求較之常人更甚,面料是影響服裝舒適性的重要因素。調(diào)查結(jié)果如表6所示。失能人群對于專用服裝面料的功能性需求主要集中在面料的防漬抗菌、耐洗耐磨、質(zhì)地柔軟方面,占比分別為40.1%、44.0%和37.5%,其中偏癱/全身癱瘓患者最為重視面料的耐洗耐磨性能,占比為51.5%。除此之外織物的透氣排汗和防風(fēng)功能也受到了較多關(guān)注,占比為27.2%和25.0%。護理人群對于服裝面料的功能性需求主要集中在面料的透氣排汗、防漬抗菌、耐洗耐磨、質(zhì)地柔軟方面,占比依次為50.8%、51.9%、47.6%和48.7%,除此之外37.9%的專職護工還比較重視面料的保暖性能,40.0%的病人家屬則比較關(guān)注面料的耐臟易清潔性能。

表6 失能服裝面料性能需求調(diào)研結(jié)果Tab.6 Survey results of fabric functional requirements of clothing for disabled people 人

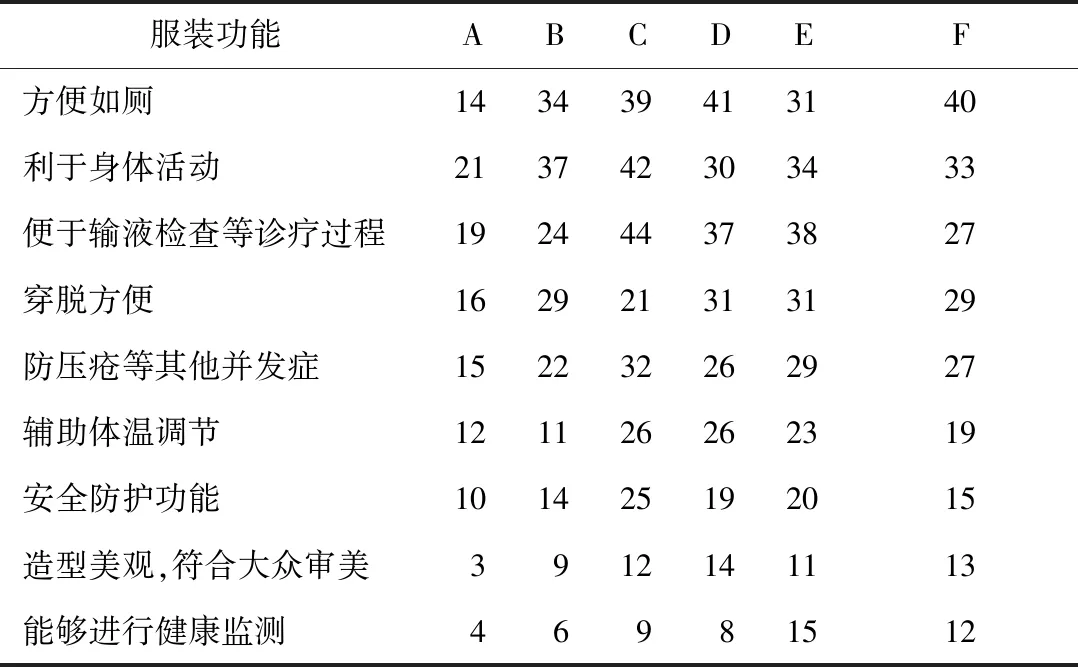

2.3.3 失能服裝的功能性需求

受訪者對服裝的功能性需求的調(diào)查結(jié)果如表7所示。“利于身體活動”“方便如廁”“便于輸液檢查等診療過程”在失能人群中的占比分別為43.1%、37.5%、37.5%,在護理人群中的占比分別為51.3%、59.3%、54.0%,說明這3個方面都是設(shè)計的重點。除此之外48.1%的護理人群還比較重視服裝的穿脫方便功能,因為大部分失能人群都要在護理人群的輔助下完成服裝穿脫,而穿脫方便的服裝就可減輕護理人群的工作量。防壓瘡等其他并發(fā)癥的功能也受到了偏癱/全身癱瘓患者和護理人群的較大關(guān)注,占比分別為32.3%、43.4%。由此可知專用服裝的易穿脫性和護理便捷性、方便如廁以及利于身體活動都是設(shè)計的重點,同時失能人群需要長時間坐著或躺著導(dǎo)致血液不流通,極易產(chǎn)生壓瘡,因此要增強專用服裝防壓瘡等并發(fā)癥的功能。

表7 失能服裝的功能性需求調(diào)研結(jié)果Tab.7 Survey results of functional requirements of clothing for disabled people 人

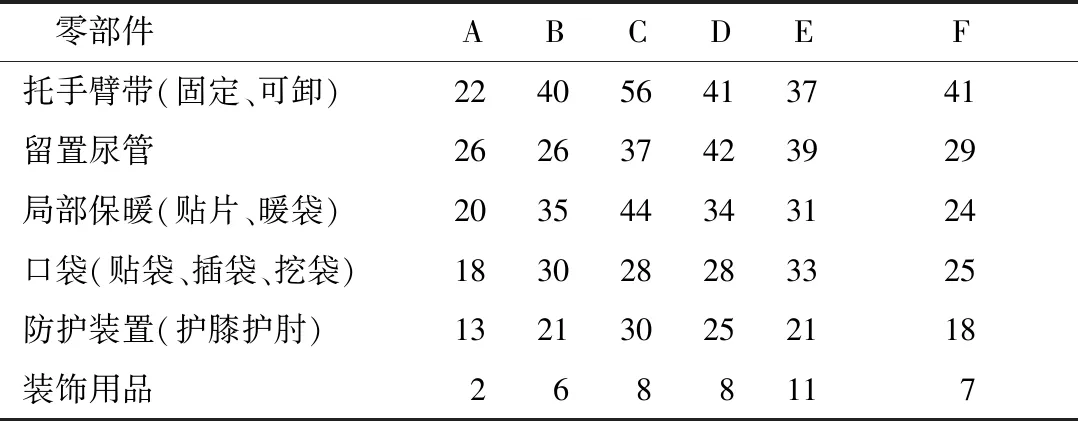

2.3.4 失能服裝的零部件設(shè)計需求

零部件設(shè)計不僅是一種藝術(shù)表現(xiàn)手法,也可以增加服裝的輔助性功能。受訪者對專用服裝的零部件需求調(diào)查結(jié)果如表8所示。“留置尿管”“托手臂帶”在上肢殘障患者中的占比分別為50.0%、42.3%,在護理人群中的占比分別為58.2%、63.0%。;“局部保暖”在下肢殘障患者中的占比為43.2%,在偏癱/全身癱瘓患者中的占比為44.4%。由以上分析可知留置尿管是失能人群服裝零部件設(shè)計的重點,托手臂帶的零部件設(shè)計更適用于上肢殘障患者,對于下肢殘障患者和偏癱/全身癱瘓患者而言由于運動少身體產(chǎn)熱量低,因而對于專用服裝的保暖需求比較強烈。

表8 失能服裝的零部件偏好調(diào)研結(jié)果Tab.8 Survey results of component preferences of clothing for disabled people 人

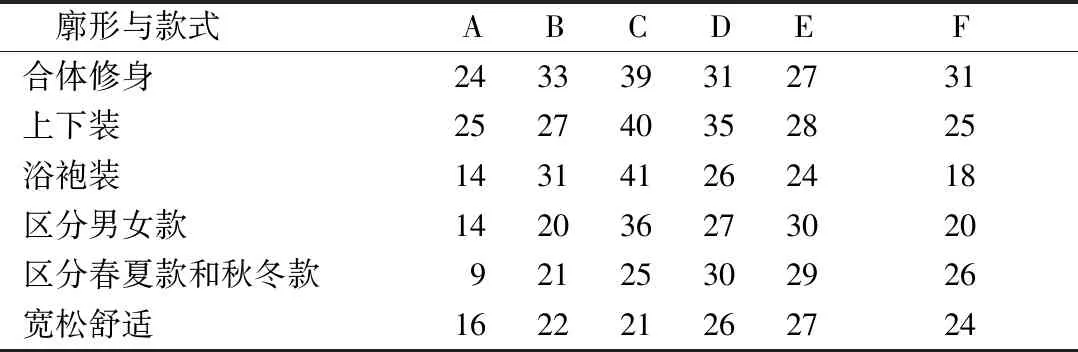

2.3.5 失能服裝的款式偏好

對于服裝款式的偏好如表9所示。“合體修身”“上下裝”在失能人群中的占比分別為41.4%、39.7%,在護理人群中的占比分別為47.1%、46.6%,由此說明合體修身和上下分體式的款式都比較受歡迎,除此之外偏癱/全身癱瘓患者和下肢殘障患者更偏愛浴袍裝,占比分別為41.4%、38.3%,而護理人群更認可區(qū)分季節(jié)的款式,占比為45.0%。

表9 失能人群服裝廓形與款式偏好調(diào)研結(jié)果Tab.9 Survey results of Silhouette and style preference of clothing for disabled people 人

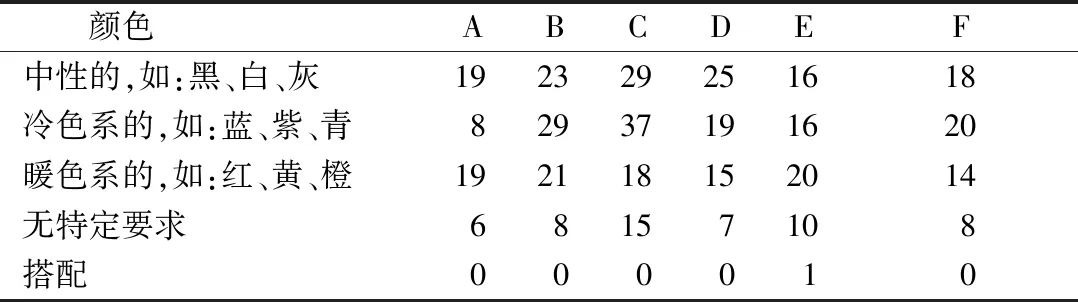

2.3.6 失能服裝的顏色與圖案偏好

對于失能服裝顏色的偏好,如表10所示。中性和冷色系的占比幾乎相近,其占比依次為30.9%、30.6%,暖色系緊跟其后,占比為25.4%,說明他們希望服裝顏色可豐富多彩些。一直以來,失能人群的服裝顏色過于單調(diào),會給失能人群心理上帶來壓力,多樣化的服裝顏色能夠很大程度上減輕失能人群的心理負擔(dān),轉(zhuǎn)換他們的心情也有助于身心的康復(fù)。

表10 失能服裝顏色偏好調(diào)研結(jié)果Tab.10 Survey results of color preferences of clothing for disabled people 人

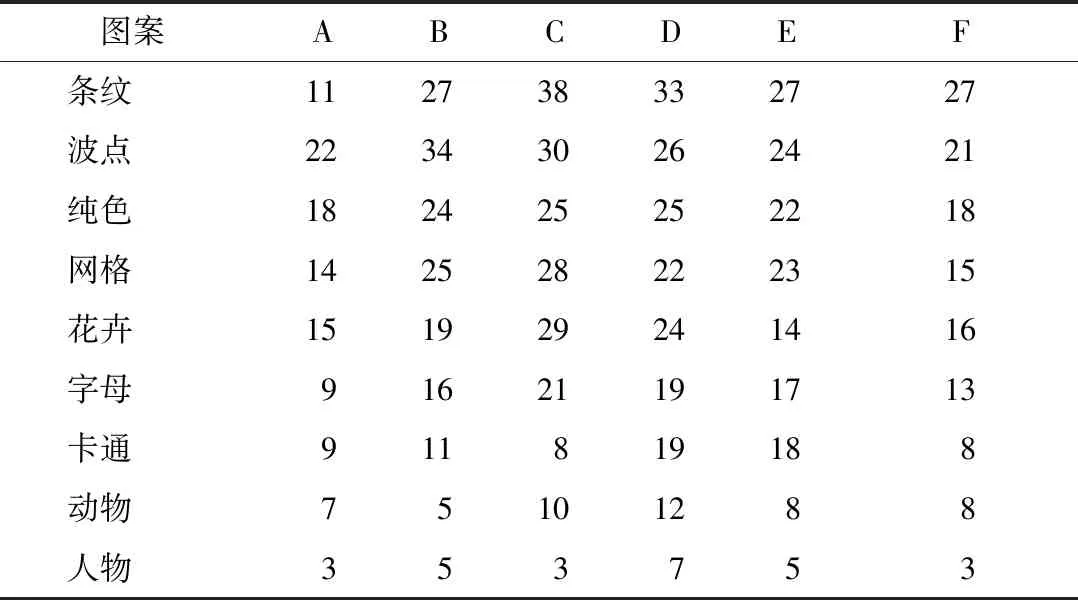

服裝圖案的偏好與穿著者的審美有一定的聯(lián)系,如表11所示。可知在所有的被選項之中條紋和波點選項最受歡迎,其占比分別為38.7%、37.3%,從穿著者的心理角度出發(fā),他們既希望能夠不與時代潮流脫軌,又擔(dān)心過于出挑和身上的花紋會使自己更加顯眼,從而暴露自己的身份。因此,較為前衛(wèi)的圖案,例如人物選項就受到較少的關(guān)注,其占比僅為6.2%。

表11 失能人群服裝的圖案偏好調(diào)研結(jié)果Tab.11 Surver results of pattern preferences of clothing for disabled people 人

2.3.7 失能服裝的開口位置與開口結(jié)合方式偏好

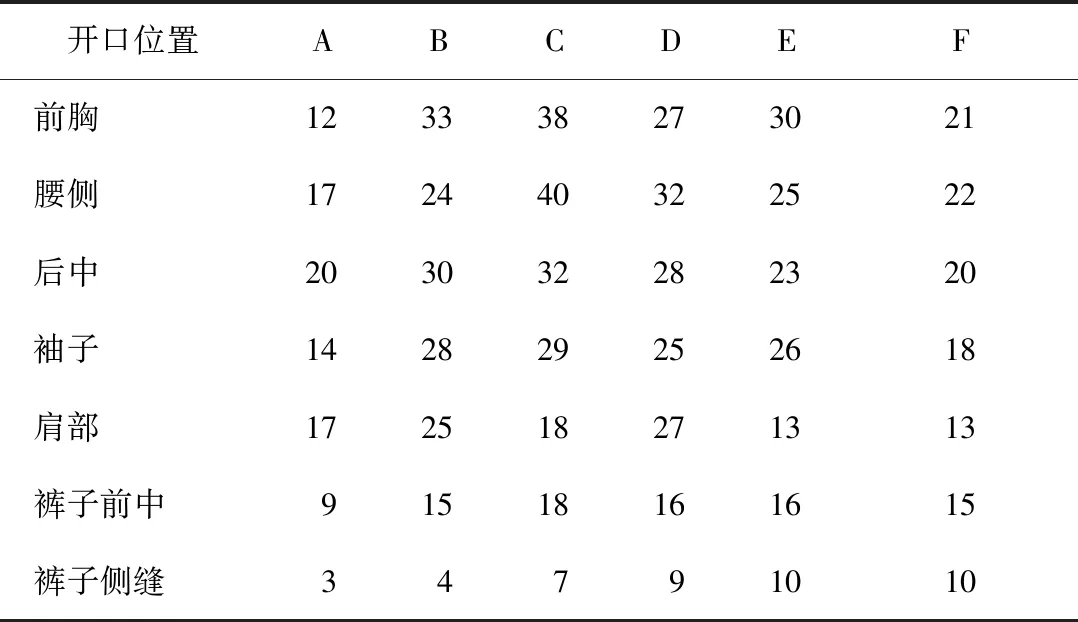

在服裝開口位置偏好調(diào)查中發(fā)現(xiàn)除了最傳統(tǒng)的前胸開口外,后中開口、腰側(cè)開口以及袖子開口的方式都受到了較多關(guān)注(見表12),在失能人群中的占比分別為35.3%、34.9%、30.6%,在護理人群中的占比分別為37.6%、41.8%、36.5%。這些開口除了滿足日常的穿脫需要之外,也能夠滿足護理人員對病人的身體進行局部檢查,而且不需要護理人員將整件衣服脫下,從而保護病人的隱私以及避免受涼,同時也能減輕護理人員的負擔(dān)。褲子上的開口位置接受度偏低,但相比之下,采用前中開口的方式比采用側(cè)縫開口的方式更容易被接受。

表12 失能服裝的開口偏好調(diào)研結(jié)果Tab.12 Survey results of opening preferences of clothing for disabled people 人

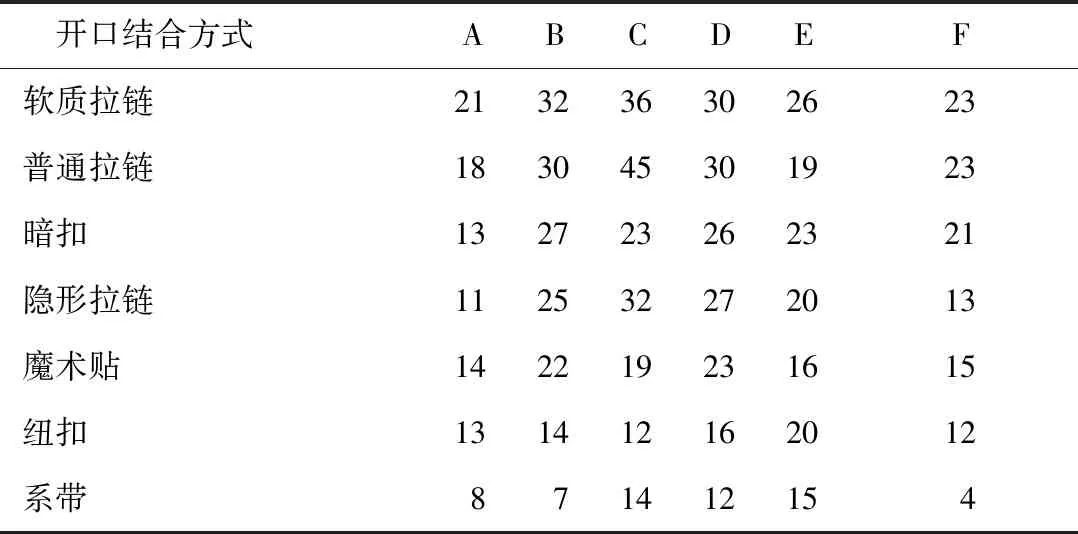

同時也對服裝開口的結(jié)合方式進行了一定的調(diào)查,結(jié)果如表13所示。從調(diào)查數(shù)據(jù)中可以看出軟質(zhì)拉鏈和普通拉鏈最受歡迎,在失能人群中的占比分別為38.4%、40.1%,在護理人群中的占比分別為41.8%、38.1%。暗扣、隱形拉鏈、魔術(shù)貼也受到了較多關(guān)注,而選擇傳統(tǒng)紐扣、系帶的結(jié)合方式的人相對較少,由此可知方便美觀的結(jié)合方式更加受到失能人群以及護理人員的認可。

表13 失能服裝的開口結(jié)合方式偏好調(diào)研結(jié)果Tab.13 Survey results of combination preferences of clothing for disabled people 人

3 失能服裝設(shè)計與開發(fā)的建議

3.1 增強服裝造型審美

現(xiàn)有的針對失能人群的服裝在造型款式上千篇一律,既不美觀也會給穿著者的心理造成一定的傷害。失能人群渴望融入社會但又不想被過度關(guān)注,因而在設(shè)計失能服裝時需要著重考慮其在親朋會面和正式場合下的適用性,不局限于設(shè)計適用于醫(yī)院和家中穿著的失能服裝。

合體修身、上下分體式的服裝接受度較高,此外失能人群更偏愛浴袍裝,而護理人群更偏愛區(qū)分季節(jié)的服裝。對于服裝顏色與圖案的偏好則與個人的審美相關(guān),但總體而言不喜歡過于艷麗和出挑的樣式,其中條紋和波點圖案最受歡迎。在改良失能人群服裝的美觀性時需要把握好度,不可矯枉過正。

3.2 應(yīng)用功能性面料

在對受訪者的問卷進行分析時,可以發(fā)現(xiàn)護理人員以及失能人群對服裝面料功能性需求很多,主要表現(xiàn)在防漬抗菌、耐洗耐磨和質(zhì)地柔軟等方面。由于失能人群身體特殊的原因,需要長時間坐著或躺著,而不透氣不排汗的服裝經(jīng)常造成褥瘡等皮膚問題,因此要增強服裝防壓瘡等并發(fā)癥的功能。

3.3 增加服裝功能針對性

失能人群的身體狀況因殘疾部位、殘疾癥狀和輕重程度等各不相同而出現(xiàn)差異,因此要求失能人群服裝的功能具有針對性。在不需要設(shè)置特殊開口和功能零部件的部位保留正常服裝的原貌,不僅造型美觀也能節(jié)省加工成本。

針對只有上肢或下肢部分失能的人群,上下分體式的服裝就顯得尤為重要。對于上肢失能人群的服裝可以安裝托手臂帶裝置,同時在肩部和腰側(cè)設(shè)置開口可以方便檢查身體局部的健康狀況;而對于下肢不便的人群在襠部開口方式就需要特殊處理,例如在褲縫處和褲子前中襠部設(shè)置開口,方便下裝的穿脫和如廁。對于偏癱/全身癱瘓患者而言,受限于身體條件,他們對服裝提出的審美要求并沒有像其他類型人群一樣強烈,而服裝的穿脫方便性尤為重要,同時可留置尿管的零部件設(shè)計。

對于護理人群而言,服裝的穿脫便捷性和護理便捷性應(yīng)是設(shè)計的重點,同時需要增強服裝的耐洗耐磨、易清潔的性能。

3.4 服裝部件模塊功能化

在對調(diào)研數(shù)據(jù)分析后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有服裝在穿脫便捷性和隱私保護性方面都亟待提高,同時不同類型的失能人群對服裝有著差異化需求。針對此類問題可將服裝各部件模塊化、模塊功能化,使服裝衣片成為獨立的個體,消費者根據(jù)肢體殘疾情況和自我審美對服裝衣片進行自由組合。

將服裝部件模塊化,并在各部件之間添加新的開口,例如肩部、腰側(cè)、袖子等處,并采用暗扣、軟質(zhì)拉鏈、魔術(shù)貼等接合方式,在極大地提高了服裝穿脫的靈活性的基礎(chǔ)上,也能達到造型美觀、開合方便的效果。

對于不同部位的服裝模塊可賦予其一定的功能性,例如肩部可設(shè)置托手臂帶、襠部可開孔設(shè)置留置尿管、關(guān)節(jié)部位加厚并設(shè)置護膝護肘等保護裝置,在硬件上賦予服裝多功能。

4 結(jié) 論

本文根據(jù)回收的421份有效問卷,從失能人群及護理人群的角度分析和討論現(xiàn)有面向失能人群服裝的使用情況,以及對未來專用服裝的面料、外觀、細部設(shè)計和功能方面的現(xiàn)實需求。結(jié)果表明:目前使用者對失能人群服裝的滿意程度較低,現(xiàn)有的服裝款式設(shè)計在服裝穿脫過程中造成了諸多的不便,同時忽略了失能人群對隱私、尊嚴的要求,給失能人群的心理和生理都造成了傷害。

針對失能人群服裝的設(shè)計和研發(fā)應(yīng)將重點放在面料、造型和功能設(shè)計3個方面,滿足穿脫便捷性、隱私保護性、運動舒適性、面料功能性和造型美觀性等需求。對于不同身體狀況的失能人群,應(yīng)該設(shè)置具有針對性的服裝解決方案。將服裝部件模塊化、模塊功能化應(yīng)用到失能人群服裝的研發(fā)中,解決款式多樣化和企業(yè)量產(chǎn)化之間的矛盾,滿足不同人群的差異化需求。