經皮椎間孔鏡下髓核摘除術聯合溫針灸治療腰椎盤突出癥臨床觀察

丁浩洋

(重慶市中醫骨科醫院,重慶 400012)

腰椎間盤突出癥(LDH)是骨科多發疾病,主要由椎間盤退行性病變與反復累積損傷所致[1]。經皮椎間孔鏡下核髓摘除術(PELD)是近年來發展快速、廣泛運用的微創手術,可有效解除或減輕LDH神經壓迫,緩解腰腿疼痛,維持腰椎解剖形態,利于術后腰椎功能康復。但PELD屬于創傷治療,術后仍有多數患者伴隨原發性腰痛等問題,腰椎功能康復速度較慢[2]。中醫認為LDH病因為寒、濕、風、熱等外邪侵襲損傷筋脈,以致氣滯血瘀,不通則痛;加之手術創傷導致機體氣血虧損,筋脈有失濡養,使得邪氣侵襲,瘀阻氣血,因此中醫干預應以通絡止痛、行氣活血為原則[3]。溫針灸是在針刺治療基礎上用艾灸,能夠將熱量經針體直接傳導至病灶區,同時發揮針、灸雙重作用,從而溫經通絡、活血化瘀。本研究用PELD聯合溫針灸治療LDH效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共92例,均為2019年6月至2021年5月我院收治的LDH患者,按隨機數字表法分為兩組各46例。研究經醫學倫理委員會審核通過。觀察組男28例,女18例;年齡33~68歲,平均(50.89±3.64)歲;病程6個月~5年,平均(3.05±0.44)年;24例L4-5,22例L5-S1。對照組男27例,女19例;年齡30~67歲,平均(51.12±3.70)歲;病程9個月~6年,平均(3.10±0.38)年;26例L4-5,20例L5-S1。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準 :①西醫符合第3版《外科學》[4]中LDH相關診斷標準:經CT、MRI檢查確診,腰部、腿部疼痛,下肢放射性疼痛與麻木,活動受限,經仰臥挺胸、直腿抬高試驗(+)。②中醫符合《中醫病證診斷療效標準》[5]中相關診斷標準:主癥為腰部板硬,腰腿刺痛,仰臥旋轉受限制;次癥為脈弦澀或緊,舌質暗紫色,有瘀斑。

納入標準:①伴有不同程度腰腿疼痛、下肢麻木、肢體活動受限等癥狀;②經保守治療無效后行PELD治療;③患者及家屬均知情同意。

排除標準:①合并其他骨關節疾病;②伴隨腰椎結核、馬尾神經損傷等;③凝血功能異常;④合并椎體滑落等。

2 治療方法

兩組均給予PELD治療,且于術后行常規鎮痛、抗感染、抗炎等基礎治療,且術后配合腰椎康復鍛煉,包括膝關節屈伸、抗阻練習、腰部屈伸鍛煉等,并逐漸增加五點支撐等腰背肌功能鍛煉等,每個鍛煉內容1次10min,日3次,持續至術后第4周。

觀察組術后第1天加用溫針灸治療。取大腸俞、環跳、腎俞、秩邊、阿是穴,酒精消毒穴位處皮膚后以華佗牌1.5寸不銹鋼針針刺,進針得氣后1~2mm幅度提插針,50次/min;各穴位留針后取2cm艾條,插在針柄上并點燃,確保艾條距離皮膚3cm,艾條燃盡后去除灰燼,每穴位2壯,日1次,1周5天,出院后持續門診溫針灸治療3周,共治療4周(即術后第4周)。

3 觀察指標

腰腿疼痛:治療前后使用簡化麥吉爾疼痛量表(SF-MPQ)評估,量表包括疼痛評估指數(PRI)、視覺模擬評分(VAS)、現時疼痛強度評分(PPI)3個部分,PRI包含感覺項與情感項(15個小條目跳痛,45分);VAS0~10分;PPI測評全身疼痛,0~5分,各項分值低表示疼痛輕。

腰椎功能:治療前后使用日本矯形外科學會下腰痛評分表(JOA)評價,包括主觀癥狀(9分)、臨床體征(6分)、日常活動受限(14分),分數與腰椎功能呈正相關。

日常生活活動能力:治療前后使用Barthel指數(MBI)評定,包括大小便、修飾、如廁、吃飯等10個條目,評分高表示日常生活活動能力佳。

并發癥:術后隨訪3個月,記錄椎管狹窄、下肢肌力減退、神經根放射痛發生情況。

4 治療結果

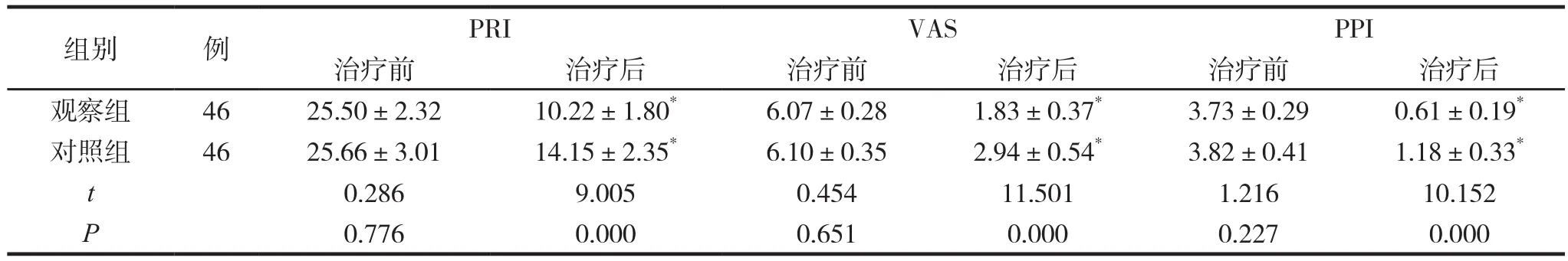

兩組治療前后腰腿疼痛評分比較見表1。

表1 兩組治療前后腰腿疼痛評分比較 (分,±s )

表1 兩組治療前后腰腿疼痛評分比較 (分,±s )

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 PRI VAS PPI治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 46 25.50±2.32 10.22±1.80* 6.07±0.28 1.83±0.37* 3.73±0.29 0.61±0.19*對照組 46 25.66±3.01 14.15±2.35* 6.10±0.35 2.94±0.54* 3.82±0.41 1.18±0.33*t 0.286 9.005 0.454 11.501 1.216 10.152 P 0.776 0.000 0.651 0.000 0.227 0.000

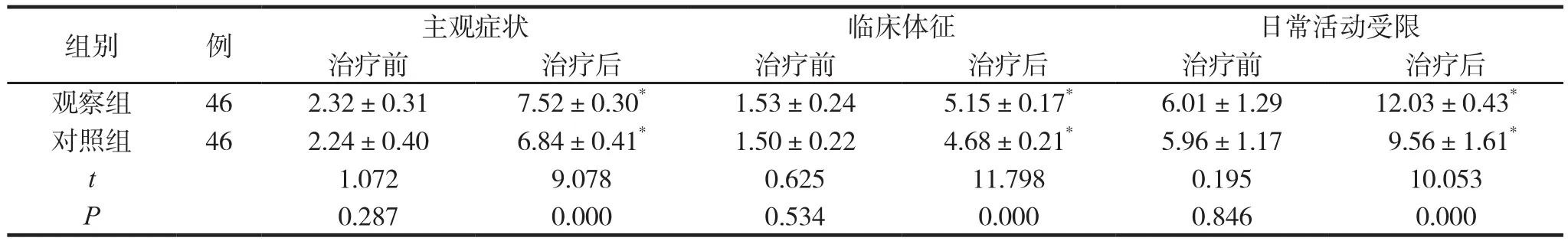

兩組治療前后腰椎功能評分比較見表2。

表2 兩組治療前后腰椎功能評分比較 (分,±s )

表2 兩組治療前后腰椎功能評分比較 (分,±s )

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 主觀癥狀 臨床體征 日常活動受限治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 46 2.32±0.31 7.52±0.30* 1.53±0.24 5.15±0.17* 6.01±1.29 12.03±0.43*對照組 46 2.24±0.40 6.84±0.41* 1.50±0.22 4.68±0.21* 5.96±1.17 9.56±1.61*t 1.072 9.078 0.625 11.798 0.195 10.053 P 0.287 0.000 0.534 0.000 0.846 0.000

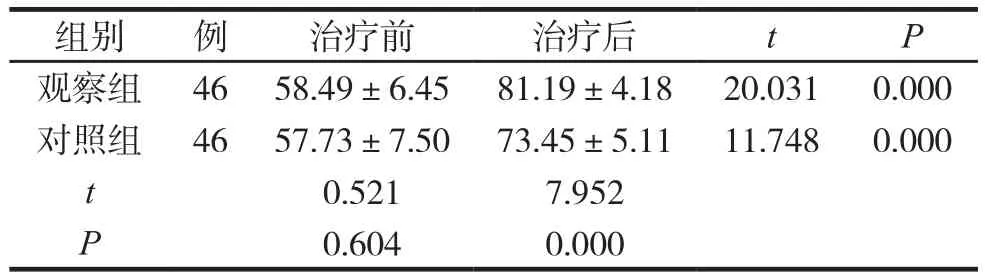

兩組治療前后日常生活活動能力評分比較見表3。

表3 兩組治療前后日常生活活動能力評分比較 (分,±s)

表3 兩組治療前后日常生活活動能力評分比較 (分,±s)

組別 例 治療前 治療后 t P觀察組 46 58.49±6.45 81.19±4.18 20.031 0.000對照組 46 57.73±7.50 73.45±5.11 11.748 0.000 t 0.521 7.952 P 0.604 0.000

兩組并發癥比較。術后隨訪3個月,觀察組發生椎管狹窄1例、神經根放射痛1例,對照組發生椎管狹窄4例、神經根放射痛4例、下肢肌力減退2例。觀察組并發癥發生率4.35%,對照組19.57%,兩組比較差異有統計學意義(χ2=5.060,P=0.025)。

5 討 論

腰椎間盤退行性病變是在多種外力因素作用下纖維環出現破裂,核髓脫出壓迫馬尾神經、神經根所致,會引起腰腿疼痛、肢體麻木、活動受限等癥狀,嚴重困擾患者日常生活[6-7]。PELD是現階段治療LDH主要手段之一,具有出血量少、創傷輕等優點,可在最大限度上保留腰椎生物力學[8]。

臨床研究顯示,PELD術后腰椎鍛煉能夠在一定程度上減輕術后腰腿疼痛癥狀,改善腰椎功能。但常規訓練模式缺乏規范性,且術后瘢痕形成與硬膜周圍纖維化等原因仍可導致疼痛反復發作[9]。研究結果顯示,觀察組治療后SF-MPQ評分低于對照組,JOA與MBI量表評分高于對照組,術后隨訪3個月觀察組并發癥發生率低于對照組。提示在PELD治療基礎上采取溫針灸治療LDH可減輕腰腿疼痛,利于術后腰椎功能康復。

PELD術后腰痛屬中醫“痹證”范疇。手術治療損耗氣血,以致正氣虛,而正氣虛則邪氣復。溫針灸是將針刺與艾灸相結合,具有溫熱刺激、物理刺激作用,針灸過程中可發揮扶正祛邪、溫經散寒、行氣活血等功效。腎俞、秩邊與大腸俞穴乃背俞穴,臟腑之氣輸注于背部的腧穴。其中腎俞可通絡散寒、溫腎補虛。大腸俞可散寒止痛,秩邊穴主治腰痛骶寒。環跳為太陽經、足少陽交會之穴,溫針灸能夠激發陽氣,以祛濕健腰。阿是穴是取腰椎階段病變局部,刺其可使經氣直達病所,通絡止痛。溫針灸針刺穴位后燃燒艾條,其熱力作用及藥物作用可直接作用于病灶,從而祛濕散寒、行氣活血、溫通經絡,通則不通。溫針灸的熱力經針頭直達穴位后會擴散至周圍肌肉,能夠擴張局部血管,加快創口血流速度,減輕創口疼痛,促進病情恢復。此外,溫針灸時熱力可經穴位滲透在體內發揮作用,通過腧穴深入機體臟腑、筋骨及周身,有效促進身體淋巴與血液循環,調節機體自愈能力,從而促進腰椎功能康復,減少并發癥的發生,利于預后。

綜上所述,溫針灸聯合PELD輔治LDH可減少并發癥的發生,有利于腰腿疼痛的減輕及腰椎功能的改善,從而盡早恢復日常生活活動能力。