地鐵隧道施工對側向既有建筑物樁基變形影響研究

趙宇臻 文志年 王智德

(1.湖北工業大學土木建筑與環境學院,湖北 武漢 430068;2.武漢理工大學土木工程與建筑學院,湖北 武漢 430070;3.中冶集團武漢勘察研究院有限公司,湖北 武漢 430080)

地鐵作為利用地下空間解決地面交通承載能力的典范,在諸多城市的規劃中隨處可見。在復雜的城市環境中進行地鐵建設,不可避免地會以近距離方式在立交橋、高架橋和人行天橋等建筑物的樁基礎附近下穿或者側穿。地鐵開挖過程中常引起地層位移變化導致地表沉降,從而引起鄰近建筑樁基側向變形及沉降,影響樁基的正常使用[1-2]。因此,開展地鐵施工對既有建筑物樁基變形影響和控制的研究,對確保原有建筑物樁基的穩定和隧道施工的正常進行具有重要的意義。論文基于隧道不同埋深時樁基變形及地表沉降規律,對隧道與樁基之間的安全距離展開研究。并以武漢軌道交通3 號線二七路站~興業路站區間隧道開挖工程為例,采用兩階段位移法理論分析結合數值分析方法[3-5],研究隧道與樁基的距離及隧道埋深變化時樁基變形規律,以樁基的水平變形和豎向變形為控制目標,對隧道與樁基的安全距離進行探究。

1 工程概況

武漢軌道交通3 號線二七路站~興業路站區間沿線地貌形態為堆積平原區,由長江沖洪積物構成的I、II 級階地。根據實地鉆孔勘察,結合該區域地質資料對比分析,隧道開挖區間內各時代地層依次為:第四系人工堆積層(Qml)、第四系新近沖積土(Q4al)、第四系全新統沖積層(Q4al)、志留系墳頭組(S2f)。地層從地表往下依次為雜填土(1-1)、素填土(1-2)、淤泥(1-3)、粉質粘土、粉土夾粉砂(2)、粘土(3-1)、淤泥質土(3-4)、粉質粘土、粉土、粉砂互層(3-5)、粉砂(4-1)、粉細砂(4-2)、含礫中粗砂(4-3)、圓礫、卵石夾中粗砂(5)、泥巖、砂質泥巖(20b)。隧道穿越地層主要為砂土層,盾構過程中地層擾動較大,極易對鄰近樁基產生不利影響。本文主要將針對此砂性地層進行研究。

本區間的地下水按埋藏條件分類有上層滯水和承壓水兩種類型。本場地地表水系不發育,在本文中不考慮地下水的影響。

2 計算模型及參數

根據武漢軌道交通3 號線二七路站~興業路站區間隧道開挖實際工程,建立數值分析模型。在模型中,將隧道外徑設置為6m,管片厚度為0.3m,隧道全長50m。樁基礎為承臺樁基礎,承臺的三維尺寸為1.8m×3.6m×2m。承臺下方為兩根樁長為33m 的端承樁,樁徑為0.6m,兩根樁中心之間的距離為1.8m。隧道與樁之間的距離及隧道埋深設為變量,以此研究樁基礎與隧道開挖不同空間位置的影響。盾構隧道與樁基的位置關系如圖1 所示。

圖1 隧道與樁基的位置關系

最后生成的三維計算模型的尺寸為100m×50m×50m(長×寬×高),此數值模型尺寸在三倍開挖洞徑之外,可以減少模型邊界條件對計算結果的影響。為了模擬管片與圍巖之間的注漿層,在襯砌外設置等厚、均質的等代層,等代層的厚度設置為0.3m,采用彈性本構模型的實體單元進行模擬,使隧道開挖過程更加貼合實際工程情況。地層采用Mohr-Coulomb 彈塑性本構模型,樁、承臺及管片采用彈性本構模型,模型整體選用砂土地層,土層厚度50m,天然重度19,粘聚力3,內摩擦角35,泊松比0.24,彈性模量20MPa;采用的管片重度25,泊松比0.3,彈性模量35000MPa,厚度300mm。

3 隧道開挖對不同距離樁基的影響

將隧道與樁基之間的距離設置為1.0D(6m)、1.5D(9m)、2D(12m)、2.5D(15m)、3D(18m)五種情況(隧道埋深13m),自樁頂開始每隔2m 設置一個監測點,最后一個監測點設置在樁端處,共計18 個監測點,以獲取樁基變形數據,研究隧道開挖對不同距離樁基的影響,探究隧道與樁基之間的最小近距離建議值。

3.1 基于水平變形的最小近距離建議值

通過數值計算,得到樁基的水平變形曲線圖,如圖2 所示。從圖2 可以看出,樁基水平位移極大值則主要出現在樁頂、隧道軸線處及樁端處;隨著隧道與樁基距離的增大,樁基的水平側移、撓曲變形均減小。當隧道與樁基之間的距離在1.0D~3.0D(6m~18m)之間變化時,樁頂側移分別為3.460mm、4.010mm、3.290mm、2.711mm、2.107mm;當隧道與樁基之間的距離為1.5D(9m)時,位移最大,為4.01mm;當隧道與樁基之間的距離為3.0D(18m)時,位移最小,為2.107mm;在隧道與樁基之間的距離大于1.5D 時,樁頂側移隨隧道與樁基之間距離的增大而逐漸減小,位移的減小值依次為0.720mm、0.579mm、0.604mm。樁基的樁底側移分別為3.835mm、4.156mm、3.947mm、3.282mm、2.842mm,當樁洞距離為1.5D(9m)時,位移最大,為4.156mm;當樁洞距離為3.0D(18m)時,位移最小,為2.842mm;變形規律與樁頂側移的變形規律基本相同,樁洞距離大于1.5D(9m)時,樁底側移減小值依次為0.209mm、0.665mm、0.44mm。

圖2 隧道與樁基不同距離下樁基水平變形圖

通過以上對比分析,可見在樁洞距離大于1.5D 時,通過增加樁基與隧道之間的距離可以減小樁基的側移及樁身撓曲,在樁洞距離在1.5D~2.5D 之間時,減小值逐漸增大,但隨后這種減小幅度又會降低;2.5D~3.0D之間的減小幅度僅為13.4%,遠小于2.0D~2.5D 之間20.3%的減小幅度,盲目地追求更大的安全距離對工程無意義。

因此,根據樁頂及樁底水平位移值,建議盾構隧道近接樁基施工時,最好控制隧道與樁基之間的距離在2.5D 以上。

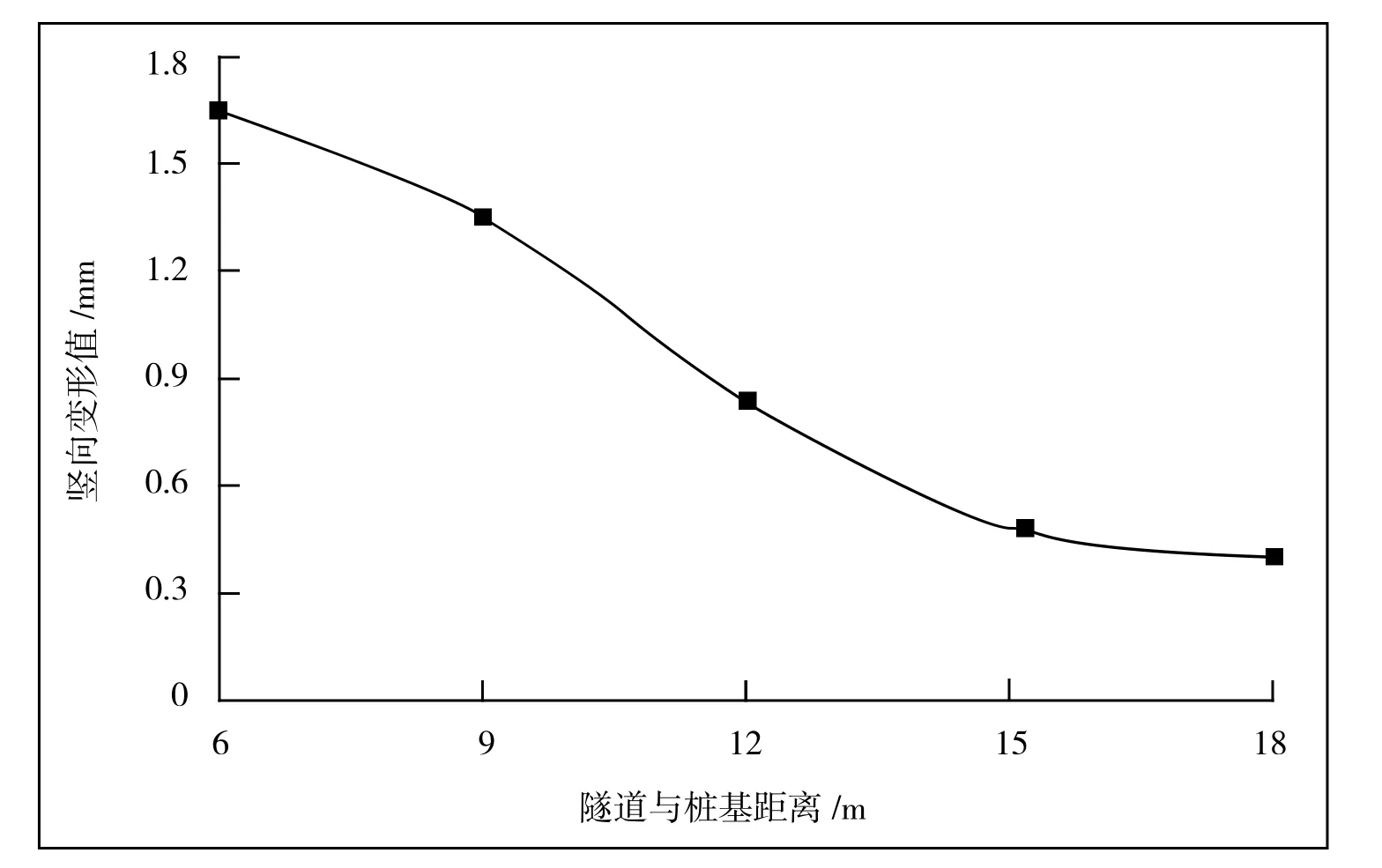

3.2 基于豎向變形的最小近距離建議值

通過數據整理分析,得到樁基的豎向變形曲線圖,如圖3 所示。從圖3 可以看出,當隧道與樁基之間的距離為D~3D(6m~18m)時,樁基豎向變形依次為1.64mm、1.35mm、0.83mm、0.48mm、0.39mm,可以發現豎向變形明顯隨著樁基與隧道之間的距離增大而逐漸減小。豎向變形的減小率隨著距離的增大先增大后減小,依次為0.29、0.52mm、0.35mm、0.09mm。

圖3 隧道與樁基不同距離下樁基豎向變形圖

在1.0D~2.0D(6m~12m)區間內,豎向變形的減小率呈增大趨勢,而在1.5D~3.0D(9m~18m)區間內,豎向變形的減小率又逐漸減小。可見,在隧道與樁基的距離在1.0D~2.0D 區間內時,增大樁洞距離改善樁基豎向變形的效果會隨著距離的增大越來越明顯,但在距離大于2.0D 后,雖然增大隧道與樁基之間的距離仍可以減小樁基的豎向位移,但效果會逐漸減弱;在距離從2.5D 增大至3.0D 時,減小值已經低于0.1mm,繼續 通過增大隧道與樁基的距離來減小樁基變形對工程無意義。

因此,根據樁基豎向變形,建議盾構隧道近接樁基施工時,最好控制隧道與樁基的距離在2.5D 以上。

4 結論

1.盾構隧道會導致鄰近既有樁基產生水平變形和豎向變形,水平變形的極大值主要出現在樁頂、隧道軸線處及樁端處;隧道開挖使樁基產生的變形取決于兩者之間的水平距離。隨隧道與樁基之間的水平距離逐漸增大,樁基的水平變形會逐漸減小,撓曲變形越來越平緩,樁基的豎向變形也會逐漸減小。

2.在樁洞距離2.5 倍洞徑內,通過控制隧道與既有樁基之間的水平距離可以有效控制樁基的變形,為保證既有樁基的正常使用,建議砂土地層中,隧道與樁基的最小近距離控制在2.5 倍洞徑以上。