秋水仙素誘導黃蜀葵多倍體

孫 哲 ,張 輝,李澳旋 ,杜曉蓉 ,王永生 ,喬永剛

(1.山西農業大學生命科學學院,山西 太谷 030801;2.中獸醫藥現代化山西省重點實驗室,山西 太谷 030801;3.山西海雪農業科技有限公司,山西 靈石 031300)

黃蜀葵[Abelmoschus manihot(Linn.)Medicus]是錦葵科、秋葵屬一年生或多年生草本植物,又名金花葵,多產于河北、河南、山東等地,較早記錄于《嘉祐本草》[1]。黃蜀葵的花朵不僅觀賞價值高,而且富含金絲桃苷等黃酮化合物以及Fe、Cu、Mn 等微量元素[2],其具有消炎鎮痛、調節血脂和清熱解毒等功效[3]。黃蜀葵各部位營養豐富,具有多種維生素及氨基酸,有較高藥用價值和營養價值[4-8],具有預防高血壓、高血糖和高脂血癥等作用。

多倍體在自然界普遍存在,隨著現代技術的發展和多倍體研究的不斷深入,多倍化已廣泛應用于植物進化[9]。獲得多倍體植物的主要途徑有物理誘導、化學誘導等[10,11],物理誘導多通過射線處理、極端溫度、溫度驟變等方法,但是誘導效率很低,在實際操作中很少使用;化學誘變是使用秋水仙素處理正在分裂的細胞,是加倍效果好、使用廣泛的方法。此外,還有使用離體培養在植物傷口處形成愈傷組織,進一步發育成多倍體的方法[12]。

中國藥用植物資源豐富,栽培歷史悠久。多倍體藥用植物具有耐儲藏運輸、抗逆性強、藥用成分增加、產量增高等優點[13-15],黑果枸杞、錦雞兒、北蒼術、萱草、丹參等藥用植物的多倍體研究已取得較大進展[16-20]。對于黃蜀葵的研究多集中在栽培技術以及成分分析方面[21-27],對其多倍體研究較少。本試驗采用秋水仙素處理法處理黃蜀葵幼苗,獲得多倍體黃蜀葵植株,通過形態學和細胞學鑒定,為多倍體黃蜀葵的研究奠定基礎。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

黃蜀葵種子來自山西海雪農業科技有限公司。試驗于2021 年3—10 月在山西農業大學生命科學學院進行,挑選黃蜀葵種子種植于營養缽中,對其進行秋水仙素處理。

多倍體誘導和鑒定的試劑為秋水仙素(0.1%、0.2%)、1%瓊脂溶膠、1%碘-碘化鉀溶液等。

1.2 試驗方法

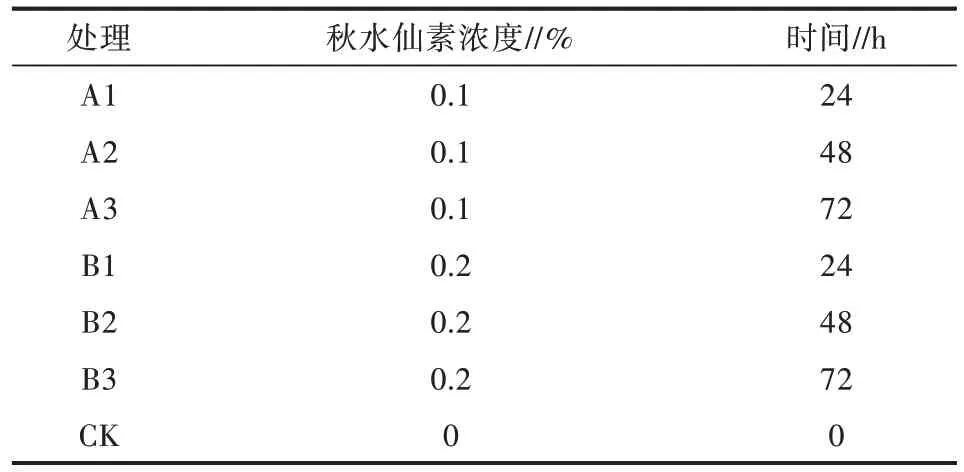

1.2.1 誘導方法 采用改良初生分生組織處理法進行誘變,選取顆粒飽滿的黃蜀葵種子置于燒杯中浸泡24 h,在營養缽中進行播種,選取長勢相同的植株進行處理。共有6 個試驗組和1 個對照組,每個試驗組處理54 棵幼苗,秋水仙素設置0.1%、0.2%兩個濃度梯度,每個濃度下設置3 個處理時間,分別為24、48、72 h。待種子發芽生長至兩片子葉展開時,將配制好的秋水仙素瓊脂凝膠水溶液加熱并充分攪拌至40 ℃呈半固體狀態,涂抹到剛萌發的頂芽上,充分包裹嫩芽,黑暗處理7 d,黑暗處理期間不澆水。不同濃度秋水仙素處理和時間組合如表1 所示。

表1 秋水仙素誘導濃度與時間

1.2.2 黃蜀葵變異株的形態觀察 ①成活率與變異率統計。暗處理的植株沒有出現萎蔫等病理狀態,統計為成活株數。計算公式為,成活率=(成活株數/總株數)×100%。植株正常生長后,處理組與對照組相比,出現明顯的植株矮小、莖部膨大、葉片畸形等多倍體植株常見的形態學性狀,統計為變異植株。計算公式為,變異率=(變異株數/成活株數)×100%。②形態學觀察。在暗處理結束后,待植株生長歸于正常,統計成活幼苗和死亡幼苗的數量并記錄;35 d 后,記錄誘變成功的植株數;隨機選取試驗組和對照組中的試驗材料各5 株,測量其株高,對植株第3 片真葉的長、寬進行測量并記錄,并計算葉形指數(葉長/葉寬);③細胞學觀察。表皮氣孔的觀察,分別取試驗組和對照組植株的第3 片真葉,用鑷子撕下下表皮,將其放在載玻片上加一滴1%碘-碘化鉀染液,靜置15 min,在顯微鏡下觀察,隨機選取5個保衛細胞,測量保衛細胞以及氣孔的長度和寬度,觀察固定視野內氣孔的數量并確定氣孔密度。

1.3 數據分析

使用Excel與SPSS 軟件進行數據分析。

2 結果與分析

2.1 不同處理對黃蜀葵幼苗成活率和形態變異率的影響

由表2 可知,當處理濃度為0.1% 時,A1 組合成活率最高,為85.19%,變異率最低,為47.83%;A3 組合成活率最低,為51.85%,變異率最高,為64.29%。當處理濃度為0.2% 時,B1 組合成活率最高,為55.56%,變異率最低,為70.00%;B3 組合成活率最低,為27.78%,變異率最高,為100.00%。同一時間處理下,B 處理成活率均小于A 處理,而變異率均大于A 處理。所有處理成活率大小為CK>A1>A2>B1>A3>B2>B3,變異率大小為 B3>B2>B1>A3>A2>A1>CK,同一處理條件下,成活率與變異率呈反比關系。

表2 不同處理對黃蜀葵幼苗的成活率和變異率的影響

2.2 不同處理對黃蜀葵幼苗形態指標的影響

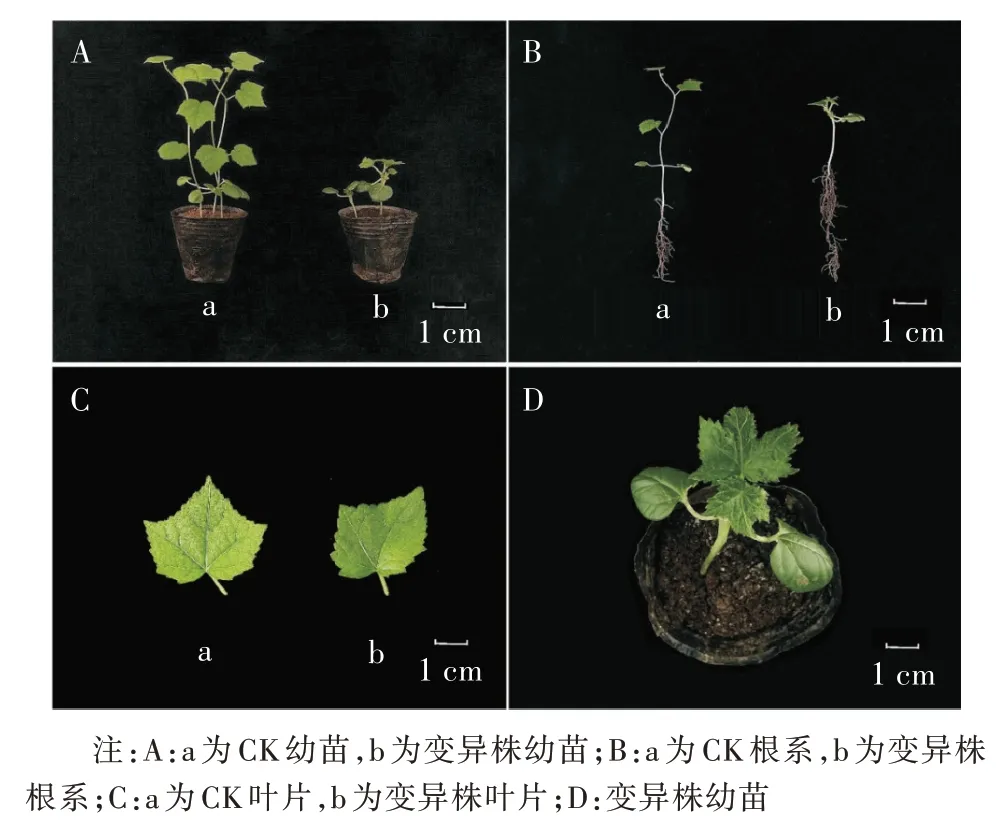

黃蜀葵幼苗經過不同濃度不同時長的秋水仙素處理后,植株形態會出現明顯差異。與CK 植株相比,變異株明顯矮小(圖1A);其根系明顯變長(圖1B);其葉片出現皺縮、畸形、增厚、顏色加深等情況(圖1C、圖1D),表明秋水仙素處理會使植株生長受阻,可促進植株根系增長,而且會對植株葉片形態造成影響。

圖1 黃蜀葵CK 與變異株的形態特征比較

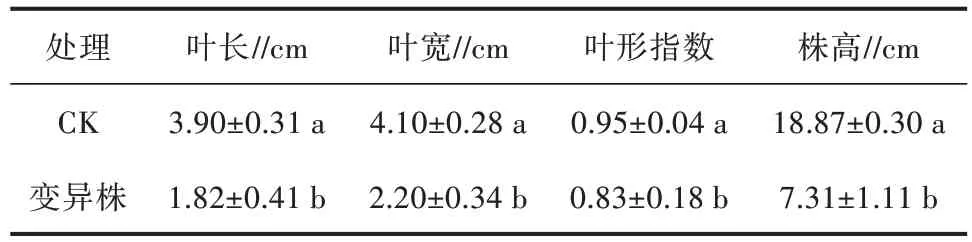

誘變后35 d,從CK 和變異株中隨機各選取5 株作為樣本,對其部分形態特征進行測量,結果見表3。由表3 可知,變異株的平均葉長為1.82 cm,為CK的46.7%;葉寬為2.20 cm,為CK 的53.7%;葉形指數為CK 的87.4%;株高為7.31 cm,為CK 的38.7%。經過誘變的植株葉長、葉寬、葉型指數以及株高均明顯低于CK,植株生長緩慢。表明秋水仙素處理對植株作用明顯,變異株具備多倍體植株的特征。

表3 黃蜀葵CK 與變異株的形態學指數差異

2.3 細胞學觀察

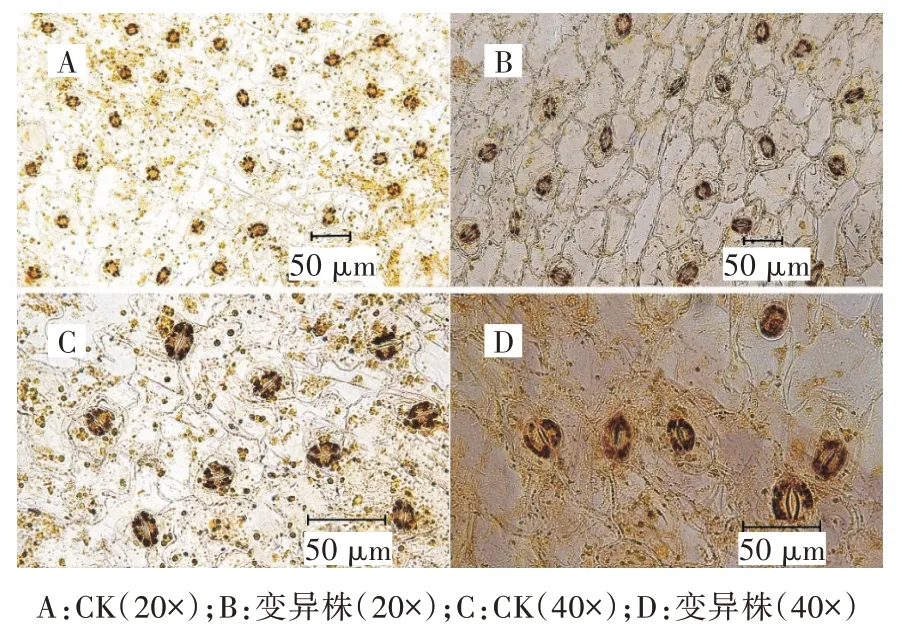

由圖2 可見,多倍體植株與正常植株不僅在形態學上具有差異,細胞學上也明顯差異。正常株葉片顏色較淺,葉片下表皮氣孔多而密,細胞之間有明確的界限;變異株葉片濃綠,氣孔之間沒有明確的細胞界限,數量少且排列松散。

圖2 黃蜀葵CK 和變異株的氣孔特征比較

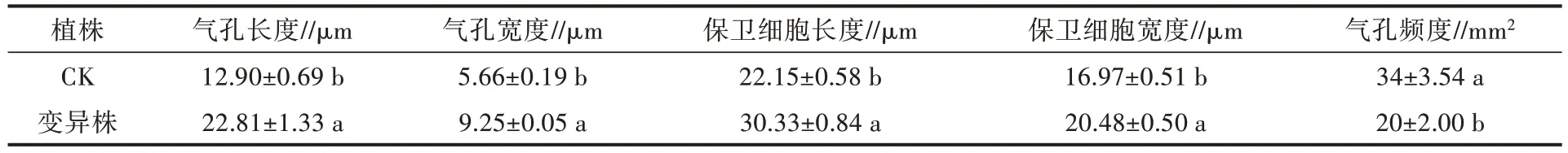

統計固定視野下黃蜀葵CK 和變異株內氣孔的個數、長度和寬度,結果見表4。由表4 可知,變異株的氣孔長度和寬度均顯著大于CK(P<0.05),變異株的氣孔長度為 22.81 μm,為 CK 的 1.77 倍;氣孔寬度為 9.25 μm,是CK 的1.63 倍;變異株的氣孔開合度比CK 的更大,葉片保衛細胞長度和寬度也均顯著大于CK(P<0.05),分別為 CK 的 1.37 倍和 1.21 倍;而氣孔頻度顯著低于 CK(P<0.05),為 CK 的 58.8%。變異株具有多倍體的部分特征。

表4 秋水仙素誘導黃蜀葵多倍體株系氣孔形態指標比較

3 小結與討論

藥用植物多倍體根莖葉會變得巨大化、藥用活性成分會變高、抗逆性和抗病性增強[28],有利于培育新品種,提高產量[29]。秋水仙素處理也會導致植株孕性降低、生長緩慢、畸形等。因此,要獲得優良的多倍體新品種,必須經過多代的選育和鑒定,方可用于生產[30]。

涂抹法和浸漬法是秋水仙素處理的常用方法[31]。李映樂等[32]用不同濃度的秋水仙素對人參果圓果組培苗進行不同時間的處理;孫長君等[33]用秋水仙素對毛酸漿露白種子進行不同時間的浸漬處理;吳青青等[34]用不同濃度的秋水仙素對百合黃精靈的組培苗鱗片進行不同時間的處理,發現秋水仙素的濃度和處理時間對植株的成活率和變異率有較大影響,與本試驗結果一致。一些外界條件也會對試驗結果產生顯著影響,試驗場所的溫度、水分、營養條件等均要適宜材料的生長,在操作過程中也要盡量避免人為因素對材料造成傷害。

多倍體主要是通過自然誘導和人工誘導產生,與二倍體植株相比,多倍體一般會表現出不同的性狀。吳婷等[35]采用浸泡法用秋水仙素對象鼻蘭種子進行處理,四倍體植株表現出植株粗壯、根系發達等特征;張丞慧等[36]采用浸漬法用秋水仙素對新疆野蘋果進行處理,得到的四倍體植株表現出葉片加厚、葉綠素含量增加、抗逆性提高等特征;李德利等[37]用浸泡法用秋水仙素對甜蕎種子進行處理,多倍體甜蕎植株表現出株高降低、根系粗壯、葉片表面皺縮粗糙、花器官變大等特征;楊祥波等[38]研究發現,四倍體水稻會出現分蘗變多、谷粒變長等性狀。喬永剛等[39]以黃芩為試驗材料,用秋水仙素處理后的植株表現出生長速度減緩、葉形指數變小等現象,并且黃芩變異株的氣孔增大、數量較少。吳婷等[40]用秋水仙素處理蝴蝶蘭后變異株形態和氣孔特征均發生了明顯變化。

秋水仙素有較強的毒性,對植株處理時間越長,死亡率就會越高,但變異率也會提高,合適的處理時間以及濃度對植物的多倍體育種至關重要。本試驗采用0.1%、0.2%兩個濃度的秋水仙素對黃蜀葵幼苗生長點進行涂抹,分別處理24、48、72 h,。結果表明,0.2% 濃度的秋水仙素處理48 h,成活率為48.15%,變異率92.31%,為較佳處理組合。用秋水仙素處理黃蜀葵幼苗后,變異株出現植株矮小、生長受阻、根系增長、葉片皺縮、畸形、增厚、顏色加深等現象,并且氣孔和保衛細胞增大,密度減小,變異株表現出多倍體的部分性狀。該結果可為黃蜀葵多倍體育種工作提供一定的參考。