NASA 載人探索任務環控生保技術最新進展

管春磊(中國航天員科研訓練中心)

1 引言

載人航天裝備研制過程中,以航天器環境控制與生命保障裝備為典型代表的技術是空間站和深空載人航天器最為核心的技術之一,其裝備的發展速度和成熟度必將牽制總體工程研制的發展速度,也直接關系到執行飛行任務航天員的生命安全。近些年,隨著世界航天大國紛紛將目光瞄準近地軌道以遠的月球和深空,以美國為代表的國家持續推動與之相關的“環境控制與生命保障技術”(ECLSS,簡稱“環控生保技術”),并進行“國際空間站”(ISS)在軌驗證和地面測試。2019 年美國“阿爾忒彌斯”(Artemis)計劃發布后,更加促進了地月空間和火星載人探索任務的“環控生保”創新技術研發,技術差距識別和發展路徑不斷升級細化。

2 總體發展規劃

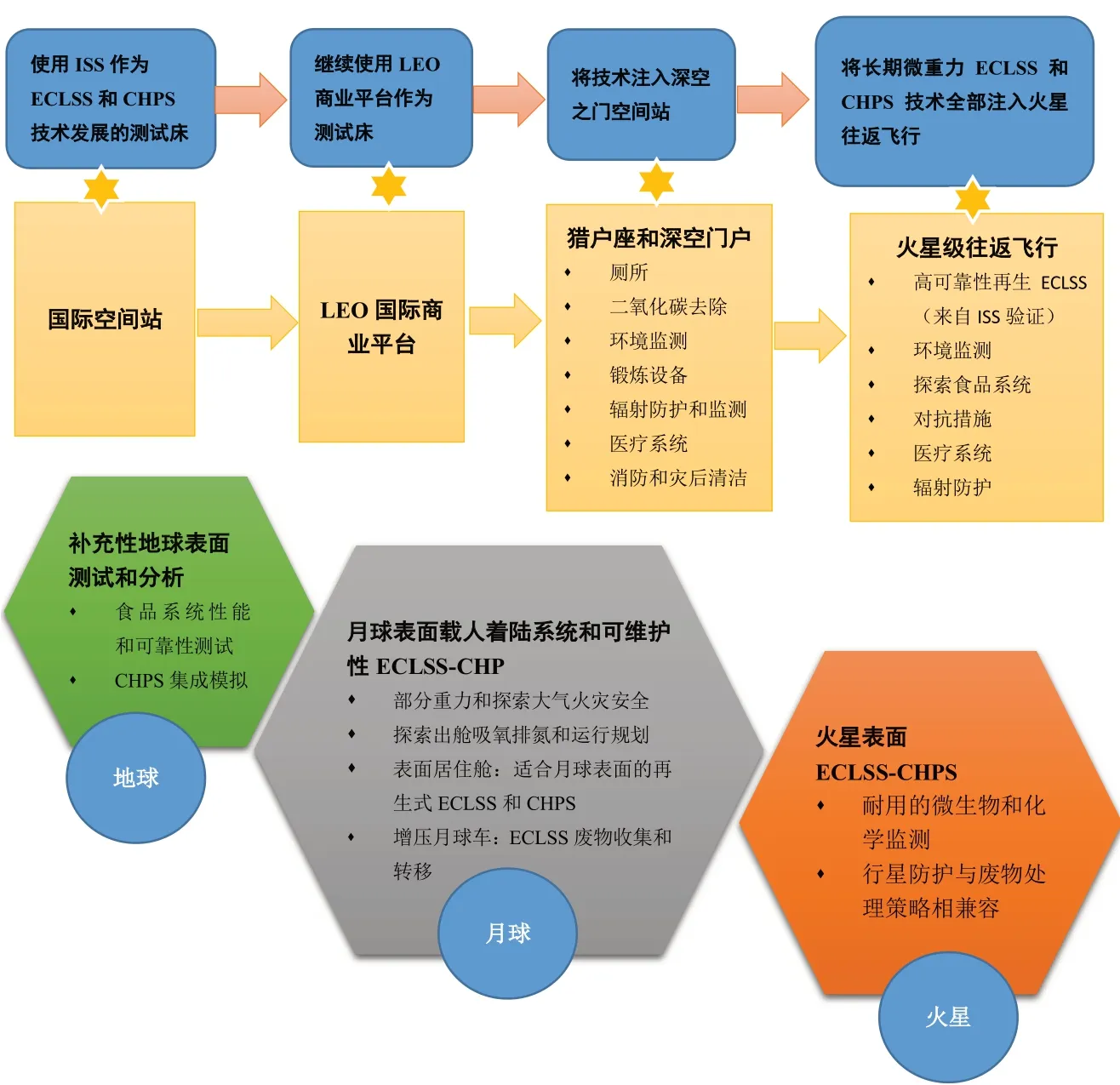

按照2021 年美國國家航空航天局(NASA)發布的規劃,ISS 仍然是“探索級”(地月和火星級)技術驗證選擇的主要測試平臺,并將輔之以地面測試和地面模擬,從而確定技術可靠性和有待改進的領域。早期的重返月球“阿爾忒彌斯”任務將主要使用非再生式“環控生保系統”,因為最初的月球表面停留持續時間很短,僅為7 天。“深空門戶”(DSG)地月空間站建造期間和之后,開始最初的短期表面探測任務。更遠期持續的月球和火星表面任務是間歇有人駐留的(需要考慮“環控生保系統”在休眠期的穩定性),單獨一次持續的月球表面任務規劃為30 天,配有適應部分重力的部分再生式“環控生保系統”。最初的火星任務持續時間規劃也是30 天,往返火星路途的飛行任務和長期火星表面駐留任務將需要更高閉合度的“環控生保系統”,從而節省發射質量并顯著降低對水和大氣等物資的消耗。

2019 年,NASA 發布了2016——2024 年 在ISS上開展的探索級“環控生保技術”在軌驗證路線圖。2021 年發布的“環境控制和生命保障系統-乘員健康和績效(ECLSS-CHP)探索居住系統所需能力路線圖”則勾勒出了近地軌道、地月空間、月球表面、火星往返和火星表面探索的技術演進概況。

目前,NASA 已將探索級技術開發的領導權授予了“環控生保系統能力領導小組”(SCLT),權限已擴大到對乘員健康和績效(CHP)的指導。“環控生保系統”與乘員健康和績效相結合,使人與系統交互分析和技術之間的協同更為緊密。SCLT 小組將探索級技術分為生命保障、環境監測、后勤、火災安全四大能力領域。本文將圍繞這四大能力領域,對其最新進展進行概述。

探索開發可持續的人類居住系統路線圖(2021年版)

3 生命保障能力領域

生命保障能力領域包括大氣管理、水管理、廢物管理三項能力。大氣管理包括二氧化碳去除、二氧化碳還原、制氧、顆粒物去除和微量污染物控制等技術。NASA 及其合作伙伴在二氧化碳去除方面處于不同的開發階段,包括使用熱胺、二氧化碳沉積、液態胺、離子液體和金屬有機骨架去除二氧化碳。目前開發的技術包括改進目前ISS 上使用的Sabatier 二氧化碳還原裝置,開發更有效的Bosch 還原技術,也正在開發一種無需當前還原和制氧設備的基于電化學的新型技術。制氧技術目前正在致力于提高當前系統的可靠性,還開發一種靜態蒸汽供給電解替代性技術。顆粒物去除技術目前的開發集中在渦旋過濾器技術,正在進行設計和地面測試。目前正在升級當前使用的微量污染物控制吸附劑,并進行一種新型催化氧化劑設計,已經進行了一年多的壽命試驗。

水管理側重于廢水(冷凝水和尿液)處理、尿液殘液處理和消毒/微生物控制。目前正在投資升級現用尿處理器,此外也在升級水處理器催化反應器密封件,2020 年已經向ISS 運送了升級組件。作為下一代生物水處理器,得克薩斯理工大學用“膜曝氣生物膜反應器”(MABR)完成了3 年期休眠和碳氫化合物負載研究。2021 年春天,NASA 向ISS 發射了殘液處理器組件,進行技術演示。消毒/微生物控制技術方面,目前繼續測試一種主動銀電解裝置,還在研究使用受控釋放的銀浸漬泡沫的被動銀配給。

廢物管理在廢物收集、儲存、處理和/或丟棄方面,通過新型緊湊型馬桶來實現,技術目標是裝置的安裝質量<70kg,體積<0.34m。新的太空廁所——“通用廢物管理系統(UWMS)”于2020 年底發射,并于2021 年中期啟動。廢物再生的目標是獲得再生糞便中80%以上的可用水分,南佛羅里達大學正在開發一種“厭氧膜反應器”(AnMBR),用于處理糞便和食物垃圾。

4 環境監測能力領域

環境監測能力領域包括提供持續實時數據所需的技術,以便監測居住艙環境的即時健康狀況。環境監測項目包括:微生物、大氣、噪聲、水和微粒監測。

生命保障系統在軌測試設備

微生物監測能力方面,2017 年公布了使用MinION DNA 測序儀,并完成了微生物群的太空DNA 測序(非培養式測序),2019 年驗證新型設備,并提高MinION 易用性,2020 年開始Innovaprep ISS 智能采樣濃縮器測試。大氣監測能力方面,升級版主成分分析儀“多平臺大氣監測儀”通過了關鍵設計評審和安全評審,微量氣體監測儀“航天器大氣監測儀”完成系統設計評審和試驗艙測試,2019 年送往ISS。正在進行目標氣體監測儀“下一代燃燒產物監測儀——異常氣體分析儀”和“甲醛氣體光學監測儀”研制和測試。噪聲監測能力主要是“下一代聲環境監測儀Svantek 120”于2018 年開始在軌測試。水監測能力則正在設計制造小型總有機碳分析儀“miniTOCA”,目標在2023 年交付飛行件。微粒監測能力方面,2020 年11 月空氣微粒監測器(APM)開始在ISS 運行,已被部署到ISS 美國實驗室艙、節點1、節點2 和節點3 艙段的7 個不同位置,并在那里持續運行,提供經常性的微粒計數數據,顯示與不同在軌活動相關的微粒濃度日變化和峰值。2021 年12 月啟動的ISS 氣溶膠監測器技術演示中,將有3 個獨立的微型氣溶膠監測器,有不同大小入口可供選擇,可以測量直徑≤2.5μm、≤4μm 和≤10μm 的微粒質量濃度,該技術為未來登月任務艙內月塵微粒污染的常規化、精細化監測,提供了技術選項和基礎。

5 后勤能力領域

對于探索任務來說,后勤能力領域需要具備的是物資跟蹤、位置分配、衣物處理、包裝和垃圾處理能力,目前開展了智能化、自主式后勤管理技術測試,以及多用途免拋棄包裝材料和垃圾壓實和處理系統技術研發。

物資跟蹤技術方面,2017 年開始,在ISS 上開展射頻識別技術支持的自主后勤管理(REALM-1/2/3)系列實驗。REALM-1 中,6個射頻識別閱讀器連接在ISS 的3 個艙段的4 個電線上,不間斷監測標記物品,并有效地提供了數百件遺失物品的大致位置,識別錯誤裝入返回貨物中的物品,以及庫存數據庫錯誤。2019 年開始的REALM-2 實驗,將RFID 閱讀器和4 個天線安裝在“太空蜜蜂”(Astrobee)自由飛行站務機器人上,由于高效移動性,將后勤識別覆蓋范圍擴展到非儀器區域。2021 年進行的REALM-3 實驗,通過機器學習,提高系統的復雜事件處理的能力。

ISS 正在開展“自主后勤管控”系統技術的研發,基于機器人自主判斷、分配和移動艙內貨物。2020年開始通過人形機器人-2(Robonaut-2)和“太空蜜蜂”開展ISS 在軌測試。

服裝約占乘員補給的25%,減少補給量是探索任務的重點。ISS 正在開發先進的耐穿服裝和衣物翻新/衛生等技術,以及與一次性衣物的權衡比較,確定盈虧平衡點。ISS 還在開發低水洗衣方法,其中包括正在開發的原位過氧化氫發生器,使用回收水產生的過氧化氫在軌道上濕潤家用消毒濕巾,從而減少發射質量。

人形機器人-2 正在測試自主移動艙內貨物轉運袋

為了避免包裝浪費,ISS 目前正致力于多用途無拋棄包裝技術研發,研制的“多用途貨包”,可重新配置為“降噪毯”,降低跑步機噪聲,不需要工具可拆卸。垃圾處理則于2019 年開始進行“垃圾壓實和處理系統”(TCPS)研發,內華達山脈和柯林斯公司兩套系統都實現了NASA 的目標,壓縮生成的“垃圾磚”水活性小于0.6,水再生率大于90%。ISS 目前正在使用兩家公司的技術,以開發第二代系統。

6 火災安全能力領域

截至目前,在軌火災事件已發生13 次。除2 次外,其余都是有限持續時間的過熱或電短路事件。最嚴重的航天器火災事件是由電解制氧設備引發的明火,需要乘組積極干預才能撲滅。該類型事件表明,火災安全是探索航天器需要重點關注的一個領域。火災安全領域被劃分為4 個能力,分別為:材料易燃性、火災探測、滅火和火災后清理。

“航天器火災”(Saffire)系列實驗是航天器火災安全的主要差距彌補工作之一。在諾格公司的“天鵝座”(Cygnus)飛船裝滿垃圾并離開ISS 之后,通過在飛行途中進行相對大規模的火災安全實驗,從而彌補該領域的技術差距。航天器火災-I、II 和III 實驗于2016——2017 年進行,第一次使用大規模取樣來研究材料易燃性和火勢增長情況。航天器火災-IV、V 和VI 實驗擴大了“航天器火災”的初始能力,并在高氧濃度和低大氣壓力下進行測試。航天器火災-IV 和V 實驗已經分別于2020 年5 月和2021 年1 月完成。航天器火災-IV 和V 實驗的幾個重要觀測結果是:①固體上的火焰可以在靜止低重力環境下存在很長時間,特別是在升高氧氣濃度的情況下;②即使火焰不在物體材料上傳播,物體表面上的薄層結構也可以傳播火焰;③如果材料被充分預熱,火焰可以在易燃材料之間跳躍。本系列實驗的目標之一是獲得火災對航天器影響的數據,這些數據正被用于驗證未來航天器火災情景建模方法。

NASA 計劃開展更多的“航天器火災”實驗,以量化更復雜的火災安全場景,如:探測筆記本電腦中鋰離子電池的熱失控造成的火災并進行滅火,以及隨后的大氣凈化。這將是對一種危險的航天器火災安全反應的端到端測試,期間還將使用計劃用于探索任務的最新火災安全技術。

7 經驗和啟示

(1)持續細化整體戰略規劃,推動關鍵能力技術的成熟化發展

近幾年,美國在NASA 總體發展戰略的指導下,對探索“環控生保系統”四大能力領域覆蓋技術進行了調整和進一步細化。技術研制和測試重點分階段進行,2018 年和2019 年,更多的重點放在了深空門戶空間站上使用的技術,2020 年和2021 年則著眼于長期月面駐留和火星往返飛行。通過激勵企業創新和開展國際合作,不斷提高以下技術的成熟度:一是使用能夠進行智能化自主監測和控制管理,并易于乘組維護的高可靠性處理程序和綜合系統;二是通過生命保障必需品再生和生產(如:氧氣、水等),提高自給自足能力;同時實現廢物的資源化利用,減少存儲的體積及其對環境的影響;三是將后勤補給最小化,以減少備件、維護設備和其他需要占用存儲空間的物品總質量。

(2)ISS 和后續低地球軌道平臺的長期測試,對于驗證探索級技術至關重要

在ISS 驗證的生命保障技術計劃分為兩大類:一是ISS 現有“最先進”系統硬件的升級;二是設計并制造結合不同技術的新設備。ISS 同時具備微重力、真實的人類復雜廢物流、真實的航天器密閉大氣環境,這些特征目前在其他地方模擬不了。另一個優勢是ISS 能夠把所有“環控生保子系統”集成在一起,了解其在相關環境下正常和非正常運行期間的相互作用特點。當前NASA 正在ISS 建立一個集成的探索級ECLSS 測試床,其中每個子系統向相關的下游系統提供必要的產物,與實現火星往返飛行任務所需的功能相匹配。ISS 平臺能夠提供技術測試支持的探索任務是最多的,包括:“獵戶座”“深空門戶”“持續性載人月球表面任務”和“火星往返飛行”。

(3)地面測試是在軌測試的前期積累和有益補充,能夠實現對新技術的最大化利用

壽命、可靠性和魯棒性測試是通過地面測試來完成的,在地面測試中,可以同時進行多個裝置單元的測試,并且可以在不危及乘組或航天器的情況下開展超出設計極限(如:減壓、高溫或降級模式)的測試。可以看到,上述4 大能力領域新技術和系統研制,大部分當前都在地面進行測試,目前NASA 正在使用的地基測試系統在功能上模仿ISS 測試床,子系統的關鍵部分與在軌構造非常匹配,下一步還打算建立部組件級測試能力,從而實現對易磨損組件(如:泵、閥門、風機等)的直接可靠性測試。

(4)鼓勵商業公司不斷研制低成本、交貨期短、可靠性強的新型環控生保技術

NASA 正在通過“小企業創新研究”(SBIR)項目,推動商業公司更深入地參與空間站和探索任務“環控生保技術”研制。其中包括:“霍尼韋爾”(Honeywell)開發的可以替代現有二氧化碳去除系統的離子液體吸附劑系統;吉納公司(Giner)基于“水管理膜”(WAMM)的電解制氧系統;精密燃燒公司(PCI)效能更高的緊湊型Sabatier 二氧化碳還原反應器;典范公司(Paragon)基于離子膜水處理技術的尿液處理器。由于這些技術具有大量的工業應用,因此它們幾乎是現成的組件,這保證了部件的可用性、較短的周期和較低的成本,由于能夠得到長期工業應用,所以在可靠性、靈活性、再生性和效能方面勝過以前的技術,也意味著其改進能夠得到長期支持。

驗證平臺及其對彌補各個目的地探索能力差距的支持

8 結束語

從NASA 的經驗可以看到,需要根據任務應用場景確定“環控生保”的物質供應需求,從而確定配備的技術能力。此外,近地軌道、月球、火星目的地雖然不同,但又存在一定的相似性,“環控生保系統”應統籌規劃通用性以及模塊單元更換等方式,節約成本。

總之,載人航天的關鍵是突破以人為本的技術,為了實現航天員在近地軌道以遠的目的地長期駐留,安全、健康、高效地完成維修建造、科學考察任務,必然需要裝備體系技術預研規劃具備很強的系統性、科學性、指導性,在裝備正式投入型號研制之前,能夠借助在軌空間站平臺和地面測試,鼓勵擁有相關新型技術的商業公司加入,深入研究技術發展脈絡、辨別發展重點、指導項目布局、促進相關領域協作,避免發展斷層或重復建設,從而更好地推動關鍵技術的創新、突破,以及與其他技術之間的交叉、融合,實現長期可持續和成本節約的發展目標。