太空實驗艙:科學研究的“制高點”

文/何昳頔

7 月24 日下午,問天實驗艙由長征五號B運載火箭成功發射,在7 月25 日凌晨與空間站天和核心艙完成交會對接。追溯航天史,太空實驗艙已經建設運行了數十年,人類克服了很多技術難題,甚至付出了生命代價,也收獲了很多重要成果。展望未來,人類在太空實驗艙中還可能獲得哪些進展?太空實驗艙又會呈現怎樣的面貌呢?

建設運營驚險不少

拿今天的眼光來看,早期太空實驗艙是在驚險和犧牲中開創新局面、推進太空科研事業的。

“天空實驗室”被視為美國宇航局建設的第一個空間站,也是對太空實驗艙的大膽嘗試。它是在美國宇航局預算“收緊”的時期由土星5 號火箭的組件改造的,于1973 年5 月發射。當時航天專家樂觀地認為,“天空實驗室”存儲能力強大,可以在宇宙中運行數十年之久,成為太空綜合實驗基地。

事實證明,所有人都低估了太空實驗艙的技術風險。在發射升空僅63秒后,“天空實驗室”的防護盾就直接掉落了。不久,電池系統脫落,“天空實驗室”損失了大部分電源系統。整個艙段被高強度紫外線照射著,艙內溫度超過50 攝氏度,可想而知航天員要面臨多大的挑戰。萬幸美國飛船很快送去3 名航天員搶修,用遮陽帆擋住了陽光,修復了電池板,使美國首個太空實驗艙“起死回生”。

▲ 美國“天空實驗室”

更慘重的犧牲發生在航天史上首個空間站——蘇聯“禮炮1 號”。1971 年6 月6 日,聯盟11 號飛船發射,次日與“禮炮1 號”成功對接,3名航天員進入太空實驗艙。不幸的是,他們于6 月29 日返回途中,返回艙上平衡閥異常打開而失壓,導致飛船進入大氣層后瞬間解體,3 人犧牲。這次事故敲響了警鐘,刺激了空間安全返回技術飛速發展。

隨著空間站建設不斷取得進展,太空實驗艙交會對接空間站成為高難度挑戰。兩者交會對接往往采用多種方式,主要由太空實驗艙自行變軌,地面指揮中心密切監控,空間站內的航天員必要時介入,手控交會對接。

▲ 蘇聯“禮炮1 號”

▲ 實驗艙對接國際空間站

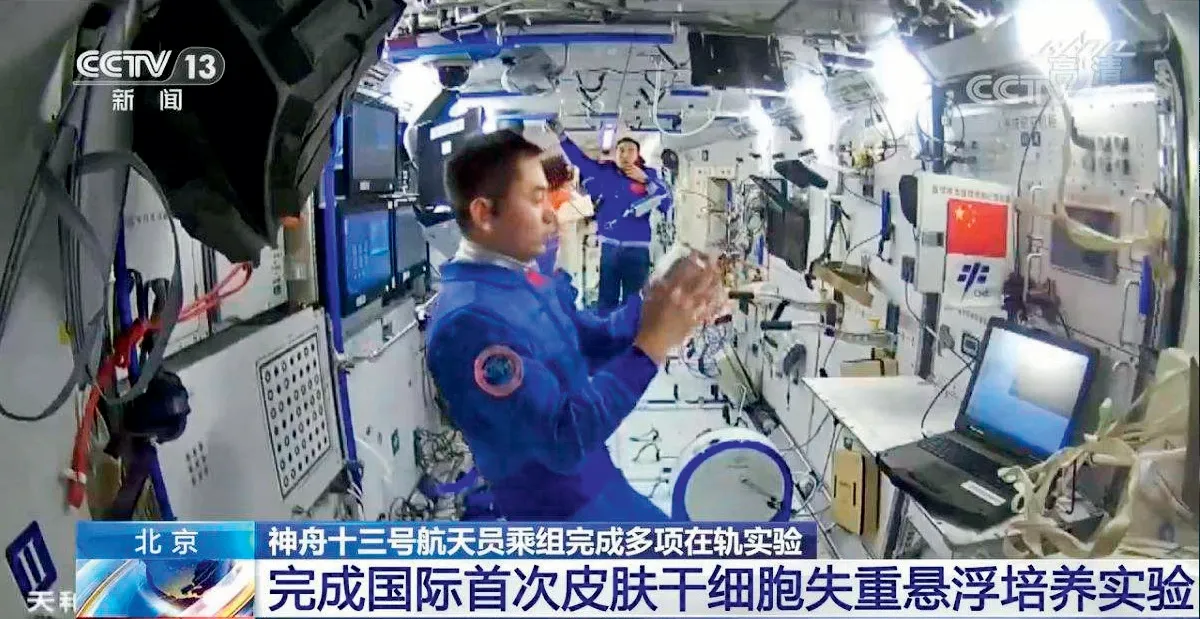

▲ 我國航天員在空間站內完成干細胞實驗(來源:央視截屏)

▲ 國際空間站內開展太空采礦提取實驗

▲ 國際空間站內開展辣椒種植實驗

太空實驗艙完成與空間站對接,往往不是“一次到位”。兩者初步完成對接后,組合體有時需要大幅度調整角度,使太空實驗艙充分展開太陽翼,進入全功率狀態。等到組合體完成整體角度調整后,太空實驗艙往往要在機械臂的輔助下轉位,調整到合適的對接口,便于后續工作。在這期間,組合體仍需多次精確地調整姿態,航天員和地面指揮中心小心地協同配合,如履薄冰。盡管如此,國際空間站運營期間仍多次遭遇對接事故。

太空成果豐碩喜人

為什么要建設太空實驗艙?因為太空微重力環境非常適合特殊的科學研究,而這種特別的環境在地球上難以長期穩定地實現。太空實驗艙為大量科學發現提供了獨特的機遇,不僅有助于人類探索更遠的太空,還能造福人類。

干細胞被視為“未來醫學的圣杯”。理論上,干細胞能夠幾乎無休止地再生并演化成各種細胞,還能確保器官具備自我修復能力。在胚胎或年輕的身體中,干細胞含量豐富,但隨著年齡增長而失去活力。

在國際空間站上的實驗發現,在失重環境中,來自人類心臟的干細胞提高了再生、存活和增殖能力。在中國空間站天和核心艙里,人體尿液中的腎上皮細胞在國際上首次通過基因重編程方式轉化成生機勃勃的干細胞,又演變為心肌細胞。這對于研究人體健康、衰老與再生,追求長壽,治愈心臟病,提供了非常好的實驗模型。

早年,科學家們在地球上生成了物質的第五種狀態,被稱為“玻色-愛因斯坦凝聚體”,其性質與固體、液體、氣體、等離子體完全不同。這是榮獲諾貝爾獎的物理學基礎研究成果。2018 年,美國宇航局的冷原子實驗室將原子降低到超冷溫度,用地球上不可能的方式研究其性質,首次在空間軌道上生成了這種物質狀態。據說,這項成果可能幫助人類進一步深入了解量子力學基本定律。

芯片是近年來的國際熱點,但傳統電子芯片性能已經逼近極限,利用生物力量的組織芯片研究方興未艾。組織芯片由柔性塑料制成,有端口和管道,可為內部細胞提供營養和氧氣,通過比拇指更小的微型設備驅動,有望實現人體器官的功能。

美國已發起“太空組織芯片計劃”,在國際空間站微重力環境下研究模擬肺、腎、大腦、腸道等器官的芯片,更好地了解并改善人類健康,爭取早日攻克某些“不治之癥”。

展望未來多姿多彩

太空實驗室仍有很大的改善空間,既包括實驗內容的深度和廣度,還涉及到未來形態、配置。

▲ 國際空間站內女航天員進行聲學診斷實驗

今年,我國將全面完成以天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的T 型天宮空間站建造,建成國家太空實驗室,未來太空實驗探索之路令人充滿期待。

據公開資料顯示,問天實驗艙主要面向空間生命科學研究,配置了生命生態、生物技術和變重力科學等實驗柜,能夠支持開展多種類植物、動物、微生物等在空間條件下的生長、發育、遺傳、衰老等響應機理研究,以及密閉生態系統的實驗研究,并通過可見光、熒光、顯微成像等多種在線檢測手段,支持分子、細胞、組織、器官等多層次生物實驗研究,還支持開展不同重力條件下生物體生長機理的對比研究。

通過規劃部署的13 個科學實驗柜、艙外暴露實驗平臺及未來共軌飛行的巡天望遠鏡,科研人員可以在軌實施空間天文、空間生命科學與生物技術、微重力基礎物理、空間材料科學等8 個學科領域、30 余個研究主題的數百項科學研究與應用項目。

▲ 空間冷原子鐘工作示意圖

據悉,計劃于10 月發射的夢天實驗艙主要面向微重力科學研究,配置了流體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理及航天技術試驗等多學科方向的實驗柜,支持開展重力掩蓋下的多相流與相變傳熱、基礎燃燒過程、材料凝固機理等物質本質規律研究以及超冷原子物理等前沿實驗研究。

另外,中國科研人員將建立世界上第一套由氫鐘、銣鐘、光鐘組成的空間冷原子鐘組,構成在太空中頻率穩定度和準確度最高的時間頻率系統,開展引力紅移、精細結構常數測量等前沿科學研究。

隨著商業航天發展如火如荼,國外規劃的商業空間站也將設置太空實驗艙,主要從事有較高經濟價值的太空科研實驗,涉及生物醫藥、特殊材料、新能源等領域。

未來太空實驗艙的形態、配置會有什么變化?除了科研設施更完備外,人員在太空長期工作生活所需將是重要的考慮因素。一方面,太空太陽能發電站等能源供給設施有望取得進展,緩解能源困境,與太空實驗艙里的研究項目相互促進。另一方面,隨著太空環境精確控制能力進步,不排除人造重力部分實用化,使未來太空實驗艙乃至空間站不同區域具備不同的重力條件,有助于人員更好地工作生活,太空實驗也有望取得新環境下的新成果。

▲ 科幻作品暢想空間站大規模應用人造重力