新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)災(zāi)難電影中的英雄形象與共同體想象

張伶聰 宋華尚

(暨南大學(xué)新聞與傳播學(xué)院,廣東 廣州 510632)

一、研究緣起

習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)宣傳思想工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào),“要引導(dǎo)廣大文化文藝工作者深入生活、扎根人民,把提高質(zhì)量作為文藝作品的生命線(xiàn),用心用情用功抒寫(xiě)偉大時(shí)代,不斷推出謳歌黨、謳歌祖國(guó)、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作,書(shū)寫(xiě)中華民族新史詩(shī)”。電影作為重要的文化產(chǎn)品,是“塑造英雄、傳遞英雄主義情結(jié)的重要載體”。正是基于英雄主義情結(jié),災(zāi)難電影創(chuàng)造的英雄形象才成為當(dāng)代年輕人爭(zhēng)相效仿和學(xué)習(xí)的榜樣。

當(dāng)前對(duì)災(zāi)難題材電影中英雄形象塑造主要有以下幾種觀點(diǎn):第一種觀點(diǎn)認(rèn)為,西方災(zāi)難電影著力塑造有缺陷的個(gè)人主義英雄形象,中國(guó)災(zāi)難電影傾向塑造完美的集體主義英雄;第二種觀點(diǎn)認(rèn)為,中國(guó)災(zāi)難電影中的英雄人物是寓于集體之中的個(gè)體英雄,是自我的集體想象物;第三種觀點(diǎn)則認(rèn)為受西方好萊塢電影的影響,中國(guó)災(zāi)難電影出現(xiàn)對(duì)個(gè)體英雄敘述的轉(zhuǎn)向。可以看出,已有研究在對(duì)中國(guó)災(zāi)難電影英雄形象的塑造上并未達(dá)成一致,因定性研究方法的主觀性程度較高,存在分析因人而異的情況,且個(gè)案分析居多,研究結(jié)果難以覆蓋更多的樣本。定量分析能更為客觀地分析研究對(duì)象,適合對(duì)顯性的要素展開(kāi)研究。在形象研究方面,已有相關(guān)研究成果制定了較為科學(xué)的研究維度和類(lèi)目,具備較強(qiáng)的借鑒性、操作性和科學(xué)性。因此,本文嘗試采用定量的內(nèi)容分析方法,對(duì)新世紀(jì)以來(lái)的中國(guó)災(zāi)難電影英雄形象的類(lèi)型和塑造傾向展開(kāi)分析,同時(shí)結(jié)合文本分析方法對(duì)具體結(jié)果進(jìn)行解讀。

二、研究設(shè)計(jì)

(一)數(shù)據(jù)來(lái)源

1905電影網(wǎng)是專(zhuān)業(yè)級(jí)電影新媒體發(fā)布渠道,豐富的電影資訊使其成為檢索中國(guó)電影信息的重要數(shù)據(jù)庫(kù)。豆瓣電影是當(dāng)前中國(guó)最大的電影互動(dòng)社區(qū),收錄了百萬(wàn)條影片資料,涵蓋研究電影的重要數(shù)據(jù)。為防止單一數(shù)據(jù)庫(kù)收錄影片不全的情況,本研究選取1905電影網(wǎng)和豆瓣電影作為案例選取平臺(tái)。以“災(zāi)難電影”為關(guān)鍵詞,時(shí)間限定為2000—2021年,共檢索到45部影片作為研究案例(如表1所示)。

表1 國(guó)產(chǎn)災(zāi)難電影(45部,2000—2021年)

(二)研究方法

內(nèi)容分析法是對(duì)已歸檔文本展開(kāi)分析的一種研究方法,即研究對(duì)象是先于研究而存在的文本。研究者可以根據(jù)問(wèn)題單方面對(duì)文本展開(kāi)分析,而不影響研究對(duì)象,是一種非介入性的研究方法,具有系統(tǒng)性、客觀性和定量性。本文所使用的內(nèi)容分析工具是DiVoMiner。

由于文本探討電影對(duì)人物形象的塑造,在參考多篇影視內(nèi)容分析的類(lèi)目設(shè)計(jì),并對(duì)45 部電影進(jìn)行觀看之后,確定本文的最終測(cè)量類(lèi)目,主要由基本屬性、社會(huì)屬性、心理屬性和行為屬性4個(gè)維度17個(gè)指標(biāo)構(gòu)成。其中,個(gè)人屬性包括性別、年齡、是否幸存、自身是否面臨生死困境等;社會(huì)屬性包括職業(yè)、是否婚姻、是否有子女、社會(huì)關(guān)系是否和諧、曾經(jīng)和現(xiàn)在的災(zāi)難中是否失去親人等;心理屬性包括是否面臨心理困境及具體困境是什么、內(nèi)心困境最終是否得以解除等;行為屬性包括是否救人、救助的是群體還是個(gè)體、救助的具體包括哪些人、是否救助成功等。

從案例庫(kù)中隨機(jī)抽取10%的案例作為測(cè)試庫(kù),編碼員獨(dú)立編碼后進(jìn)行信度檢驗(yàn),統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示總體復(fù)合信度霍爾斯蒂系數(shù)為0.93,達(dá)到最佳信度。按照類(lèi)目標(biāo)準(zhǔn)對(duì)剩余案例進(jìn)行編碼并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

三、研究發(fā)現(xiàn)

(一)英雄形象基本概況

新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)災(zāi)難電影英雄形象塑造,從類(lèi)型上看,集體英雄居主導(dǎo)地位,占比73.3%;個(gè)體英雄兼而有之,占比26.7%。特別是在集體主義敘事中,展現(xiàn)出四類(lèi)共同體類(lèi)型,分別是職業(yè)共同體(69.7%)、中華民族共同體(24.2%)、家庭共同體(3.0%)和人類(lèi)命運(yùn)共同體(3.0%)。從類(lèi)別上看,人物主要集中在救援者、幸存者和普通市民三種類(lèi)別,其中救援者占比77.8%、幸存者占比20.0%、普通市民占比2.2%。從性別上看,男性英雄形象居多,占80.0%;女性英雄形象甚少,僅占20.0%。

(二)救援者:戰(zhàn)勝災(zāi)難的救世英雄

在個(gè)人屬性方面,當(dāng)災(zāi)難來(lái)臨時(shí),沖在救援第一線(xiàn)的英雄多為男性,占比88.6%,女性為11.4%;從年齡上看,中年英雄占比60.0%、青年英雄占比37.1%、老年英雄占比2.9%;在救援中,80%的救援者都面臨生死困境,僅有65.7%的救援者能在案例影片的災(zāi)難中幸存。

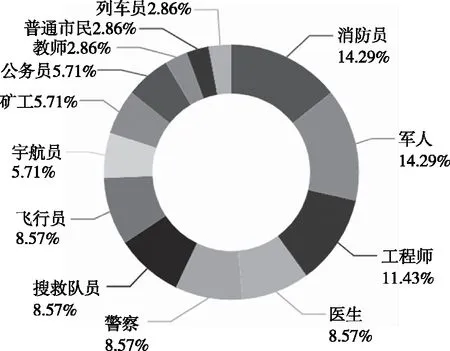

在社會(huì)屬性方面,從職業(yè)上看,救援者職業(yè)身份多元(如圖1所示),以消防員和軍人占比最多,均為14.29%,97.1%的救援者有團(tuán)隊(duì)配合并肩作戰(zhàn)。從家庭上看,救援者已婚的占45.7%,育有子女的占31.4%。在曾經(jīng)的災(zāi)難中,失去過(guò)親人的比例高達(dá)70.0%,在此次的災(zāi)難中,又有8.6%的救援者失去親屬。

在心理屬性方面,救援者存在內(nèi)心困擾的比例高達(dá)71.4%,且有50%存在心理創(chuàng)傷。困擾的主要影響因素來(lái)自家庭(56.3%)、職業(yè)(25.0%)、外部人際關(guān)系(12.5%)。歷經(jīng)災(zāi)難,救援者的社會(huì)關(guān)系和諧率由45.7%上升到80.0%,56.0%的救援者內(nèi)心困境得以解除。

在行為屬性方面,救援者主要救助的群體占比達(dá)88.6%、個(gè)體占比11.4%;救助的個(gè)體中女性、老人和孩童最多,占比62.5%。群體救援,特別是救助全人類(lèi)的中國(guó)英雄數(shù)量,2019年比2019年之前增長(zhǎng)一倍。35位救援者全部救援成功,上演了中國(guó)英雄拯救蒼生的神話(huà)。

圖1 救援者職業(yè)分布情況(3) 圖片來(lái)源:由編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)繪制而成。

(三)幸存者:克服創(chuàng)傷的平民英雄

在個(gè)人屬性方面,災(zāi)難過(guò)后的幸存者多為女性,占比55.6%,男性幸存者占44.4%;從年齡上看,青年占55.6%、孩童占22.2%、中年占22.2%。

在社會(huì)屬性方面,從職業(yè)上看,幸存者職業(yè)十分多元,有人力資源、個(gè)體司機(jī)、地質(zhì)學(xué)家、學(xué)生、導(dǎo)游、工程師、礦工、下崗工人等。從家庭上看,66.7%的幸存者未婚和無(wú)子女。沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)類(lèi)似災(zāi)難的幸存者,占比66.7%,經(jīng)歷過(guò)類(lèi)似災(zāi)難的為33.3%,在案例影片的災(zāi)難中失去親人的幸存者高達(dá)55.6%。

在心理屬性方面,幸存者存在內(nèi)心困擾的比例高達(dá)77.8%,且66.7%的幸存者存在心理創(chuàng)傷。在困擾的主要影響因素中,家庭因素占主導(dǎo),占比75.0%。災(zāi)難發(fā)生之前和發(fā)生之后幸存者的社會(huì)關(guān)系和諧率均為55.6%,災(zāi)難并沒(méi)有呈現(xiàn)幸存者的社會(huì)困境,僅是呈現(xiàn)災(zāi)難和因?yàn)?zāi)難失去親人的心理創(chuàng)傷,但87.5%的幸存者內(nèi)心困境最終得以解除。

(四)普通市民:找尋自我的個(gè)體英雄

在45部災(zāi)難電影中,僅有一部以普通市民為主人公展開(kāi)敘事。災(zāi)難之前,其與妻子離婚逃離武漢去創(chuàng)業(yè),災(zāi)難來(lái)臨又失去了父親,為了照顧哥哥不得不返回武漢。疫情成為其人生的一次契機(jī),災(zāi)難發(fā)生后,他救助了女乘客和孤兒,在承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的同時(shí)中實(shí)現(xiàn)了成長(zhǎng),學(xué)會(huì)承擔(dān)起家庭的重?fù)?dān)。正是此前在家庭關(guān)系中責(zé)任的缺失,造成其父親和丈夫身份的失語(yǔ),在災(zāi)后全部復(fù)歸,社會(huì)關(guān)系恢復(fù)和諧。

四、結(jié)論與討論

(一)英雄形象:男性視角建構(gòu)的性別想象

新世紀(jì)以來(lái),中國(guó)災(zāi)難電影中的英雄形象里中、青年男性居多,占比高達(dá)七成,而被救助者和幸存者以女性、老人和孩童最多,占比近六成。從以上數(shù)據(jù)中不難看出,中國(guó)災(zāi)難片中對(duì)英雄形象的塑造主要是從男性視角出發(fā)進(jìn)行建構(gòu)的,尤其是青中年的男性群體,在片中大多扮演著救世主般的英雄角色。女性、老人、孩童則多作為被救援的對(duì)象和幸存者,象征著生命的延續(xù)和未來(lái)的希望。

一方面,這樣的英雄范式設(shè)定與男性在身體素質(zhì)、力量、體力、行動(dòng)力上具有生理性的天然優(yōu)勢(shì)具有密切關(guān)系。受荷爾蒙和雄性激素影響,男性的外在形象往往顯得更高大、健壯,骨骼和肌肉相對(duì)來(lái)說(shuō)都較為發(fā)達(dá),這使得男性角色在面臨重大災(zāi)難時(shí)往往可以更大效度地開(kāi)展救援活動(dòng)。另一方面,拋開(kāi)生理和自然角度上的體力優(yōu)勢(shì)不談,數(shù)千年來(lái)沿襲下來(lái)的男權(quán)主義思想也在一定程度上影響了電影創(chuàng)作者在塑造英雄人物時(shí)的潛意識(shí)傾向。不管在東方還是西方,都或多或少存在著男權(quán)主宰社會(huì)環(huán)境的歷史現(xiàn)象,即在政治、經(jīng)濟(jì)、教育、家庭等不同領(lǐng)域中,男性往往都占據(jù)著更為權(quán)威的位置,男人在前臺(tái),而女人多作為輔佐性的背景存在,從而形成了在一定歷史時(shí)期里被普遍認(rèn)同的“男主外、女主內(nèi)”的男女分工模式。因此,不管是日常家庭生活還是面臨外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),通常都是由男性挺身而出,首先奮戰(zhàn)在救災(zāi)第一線(xiàn),而女性、老人及孩童等群體則作為被優(yōu)先救援的對(duì)象幸存下來(lái),延續(xù)了人類(lèi)的生命和信仰。

此外,就中國(guó)災(zāi)難電影中僅占比20.0%的那些女性英雄而言,其成為英雄的旅程也絕非易事。美國(guó)作家約瑟夫·坎貝爾曾在其著作《千面英雄》中以男性為中心歸納了神話(huà)中原型的“英雄旅程”,此后莫琳·默多克又在《女性英雄的旅程》中運(yùn)用女性心理分析對(duì)坎貝爾的著作原型進(jìn)行延伸和重構(gòu),提出一套專(zhuān)屬于女性英雄的成長(zhǎng)旅程原型,認(rèn)為電影中的女性角色在通往英雄成長(zhǎng)之旅的第一步就是與其自身原本的傳統(tǒng)女性特質(zhì)做分離,第二步則是在男性智者的引導(dǎo)下與男性特質(zhì)產(chǎn)生認(rèn)同,并踏上一條非常接近于男性角色的“考驗(yàn)之路”。在承受了多重的心理及生理考驗(yàn),并為此付出更多的努力和汗水之后,女性英雄會(huì)急切地產(chǎn)生與女性氣質(zhì)再度結(jié)合的需求與渴望,并最終實(shí)現(xiàn)“超越二元性”。因此,無(wú)論是從男性英雄在災(zāi)難電影銀幕中所占高比例而言,還是對(duì)女性英雄在電影中的“曲折旅程”的解構(gòu),都可以看出,當(dāng)前我國(guó)災(zāi)難電影對(duì)英雄形象的塑造是以男性視角出發(fā)建構(gòu)的性別想象。

(二)災(zāi)難事件:英雄生命歷程的“常規(guī)”經(jīng)驗(yàn)

萌芽于20世紀(jì)20年代的生命歷程理論側(cè)重于關(guān)注劇烈的社會(huì)變遷對(duì)個(gè)人生活與發(fā)展的顯著影響,將個(gè)體的生命歷程看作是更大的社會(huì)力量和社會(huì)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物。顯然,無(wú)論從個(gè)體視角考察還是人類(lèi)歷史維度審視,災(zāi)難成為個(gè)體生命歷程和人類(lèi)歷史變遷中不可消除的“常規(guī)”經(jīng)驗(yàn)。災(zāi)難在個(gè)體生命歷程產(chǎn)生的巨大沖擊已然影響到個(gè)體的生活時(shí)空、生命關(guān)聯(lián)性、生命時(shí)機(jī)、個(gè)體能動(dòng)性以及畢生發(fā)展性。在災(zāi)難發(fā)生之前主人公的生活軌跡往往圍繞社會(huì)空間展開(kāi),家庭空間常常消解在主人公的工作空間之中。人物的社會(huì)關(guān)系總是呈現(xiàn)為父(母)子(女)關(guān)系、夫妻關(guān)系、兄(姐)弟(妹)關(guān)系的失和,尤其對(duì)主人公而言,在家庭場(chǎng)域中缺席,造成其多重身份的失語(yǔ)。盡管災(zāi)難事件本身會(huì)對(duì)個(gè)體產(chǎn)生重要影響,但其發(fā)生時(shí)機(jī)的重要性已經(jīng)超越了災(zāi)難事件本身,災(zāi)難往往來(lái)臨于家庭關(guān)系幾近崩潰之時(shí),成為主人公彌補(bǔ)社會(huì)空間和家庭空間縫隙,實(shí)現(xiàn)家庭場(chǎng)域“在場(chǎng)”以及多重身份復(fù)歸的絕佳境遇。

與此同時(shí),個(gè)體能動(dòng)性的作用形塑著自身的生命歷程,在社會(huì)機(jī)制與個(gè)人特質(zhì)的交互影響下,個(gè)體將具有不同的生命體驗(yàn)。災(zāi)難在物質(zhì)上造成的破壞可以慢慢被修復(fù)或重建,但是災(zāi)難給人類(lèi)心靈帶來(lái)的創(chuàng)傷卻久久難以消逝。災(zāi)難過(guò)后,主角要如何接受失去至親的苦痛、如何重新拾起邁向新生活的信心,并做好準(zhǔn)備遭遇下一次災(zāi)難,這些都會(huì)引起觀眾的好奇和共鳴,從而使之感悟到對(duì)死亡的敬畏和對(duì)生命的關(guān)懷。不管是救援者還是幸存者均有較高程度的內(nèi)心困擾及心理創(chuàng)傷,而當(dāng)災(zāi)難過(guò)后,一切歸于平靜,救援者獲得了更高的自我價(jià)值認(rèn)可,其社會(huì)關(guān)系和諧率實(shí)現(xiàn)了大幅提升,大部分幸存者的內(nèi)心困境也最終得以解除。災(zāi)難在某種程度上成為電影人物生命歷程中實(shí)現(xiàn)自我成長(zhǎng)、創(chuàng)傷療愈的重要契機(jī)。

(三)集體主義:東方語(yǔ)境下的共同體想象

新世紀(jì)以來(lái),中國(guó)災(zāi)難電影英雄形象塑造,集體英雄居主導(dǎo)地位,且有團(tuán)隊(duì)配合并肩作戰(zhàn)。可見(jiàn),區(qū)別于西方個(gè)人英雄主義的表達(dá),中國(guó)災(zāi)難電影中的英雄形象根植中國(guó)傳統(tǒng)文化與倫理觀念的語(yǔ)境中,崇尚集體主義的力量和韌性,強(qiáng)調(diào)集體內(nèi)部成員之間相互依存的狀態(tài)。正如習(xí)近平總書(shū)記在黨的十九大報(bào)告中指出,要加強(qiáng)思想道德建設(shè),加強(qiáng)集體主義教育。這種根植于東方思想價(jià)值觀念中的集體主義精神,深刻地影響了災(zāi)難片中對(duì)英雄形象的塑造和呈現(xiàn)。在中國(guó)災(zāi)難電影中,鮮少出現(xiàn)好萊塢式的個(gè)人超級(jí)英雄單槍匹馬獨(dú)自拯救世界的橋段,主人公通常需要團(tuán)隊(duì)與伙伴的支持和幫助,齊心協(xié)力達(dá)成救援目標(biāo),從而拯救人類(lèi)于水火之中。

斐迪南·滕尼斯認(rèn)為共同體是一種持久的和真正的共同生活,主要是在自然的基礎(chǔ)之上的群體中實(shí)現(xiàn)。隨著現(xiàn)代社會(huì)的變遷,共同體概念的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大,一般可以理解為若干人在保持互動(dòng)和共同關(guān)懷的基礎(chǔ)上,基于一定的行為標(biāo)準(zhǔn)或社會(huì)規(guī)范組織的群體,他們通常具有共同的價(jià)值觀、情感理念、生活方式等。在災(zāi)難電影的集體主義敘事中還展現(xiàn)出四類(lèi)共同體類(lèi)型,分別是職業(yè)共同體、家庭共同體、中華民族共同體和人類(lèi)命運(yùn)共同體。涂爾干·埃米爾在《社會(huì)分工論》中提出可以通過(guò)“職業(yè)共同體”來(lái)促進(jìn)社會(huì)整合。“職業(yè)共同體”即“那些從事同一種工業(yè)生產(chǎn),單獨(dú)聚集和組織起來(lái)的人們所構(gòu)成的法人團(tuán)體”。在一些諸如軍人、警察、消防員、醫(yī)生等性質(zhì)較為特殊的職業(yè)共同體里往往蘊(yùn)含著一種濃厚的道德力量,它可以遏制個(gè)人利己主義思想的滋生和膨脹,能夠成為鏈接個(gè)人與民族乃至國(guó)家的紐帶。中國(guó)式災(zāi)難片中的英雄,大多由消防員、武警官兵和軍人等集體性角色構(gòu)成。這些職業(yè)角色通常成為國(guó)家集體意識(shí)的縮影,具有光明正大、無(wú)私奉獻(xiàn)、勇于犧牲的精神,哪怕為了集體利益犧牲個(gè)人利益也在所不惜。

在家國(guó)同構(gòu)的視野格局下,“家”是小“國(guó)”,“國(guó)”是大“家”。家族是國(guó)家的縮影,國(guó)家則是家族的擴(kuò)大和延伸。在中國(guó)傳統(tǒng)文化語(yǔ)境里面,主流價(jià)值觀倡導(dǎo)的是先有大家后有小家,國(guó)家和集體的利益高于一切。這一思想觀念直接而又深刻地影響了中國(guó)災(zāi)難片中的英雄形象的塑造,即使在過(guò)往災(zāi)難中有過(guò)痛失親屬的悲慘經(jīng)歷,抑或此刻背后有著掛念自己的“小家”,但作為英雄的救援者依然會(huì)義無(wú)反顧地選擇投身拯救“大家”的偉大事業(yè)中。在歷史與民族的真實(shí)苦難記憶面前,具有犧牲精神和革命精神的大無(wú)畏英雄表征著一個(gè)時(shí)代、一個(gè)民族在其具體歷史語(yǔ)境中對(duì)于自我的集體想象。中國(guó)英雄的神話(huà),亦是“人類(lèi)命運(yùn)共同體”意識(shí)的折射。末日來(lái)臨時(shí)全人類(lèi)通力合作以保衛(wèi)人類(lèi)共同的家園,每一個(gè)人乃至每一個(gè)國(guó)家都像是一滴渺小的水滴,最終匯聚成人類(lèi)共同命運(yùn)的長(zhǎng)河。

結(jié) 語(yǔ)

通過(guò)對(duì)新世紀(jì)以來(lái)45部中國(guó)災(zāi)難電影的量化分析,本文指出中國(guó)災(zāi)難電影英雄形象的呈現(xiàn)和表達(dá)立足男性視角,與西方電影話(huà)語(yǔ)趨同;中國(guó)災(zāi)難電影塑造三類(lèi)英雄形象,分別為戰(zhàn)勝災(zāi)難的救世英雄、克服創(chuàng)傷的平民英雄和找尋自我的個(gè)體英雄。其中集體英雄居于主導(dǎo)地位,集體主義敘事成為顯著的創(chuàng)作傾向。與西方災(zāi)難電影個(gè)人英雄主義表達(dá)不同的是,中國(guó)災(zāi)難電影傾向塑造集體主義英雄形象,實(shí)為東方語(yǔ)境下的共同體想象;在災(zāi)難經(jīng)驗(yàn)的再現(xiàn)上,中國(guó)災(zāi)難電影傾向?qū)?zāi)難視為個(gè)體生命歷程中的“常規(guī)”經(jīng)驗(yàn),超越災(zāi)難意義本身,將其締造為個(gè)體彌補(bǔ)社會(huì)空間和家庭空間縫隙的絕佳境遇,亦是個(gè)體實(shí)現(xiàn)自我成長(zhǎng)和創(chuàng)傷療愈的重要契機(jī)。總而言之,中國(guó)災(zāi)難電影表現(xiàn)災(zāi)難、超越災(zāi)難,通過(guò)塑造一系列的集體英雄人物形象,書(shū)寫(xiě)了人性之崇高,在英雄的成長(zhǎng)旅程中弘揚(yáng)了“命運(yùn)共同體”意識(shí),實(shí)現(xiàn)了精神傳承與情感動(dòng)員,將帶給觀眾無(wú)限的感悟和遐思。