手術視頻示教采集模式對比研究

楊 陽,張世彤

(天津醫科大學腫瘤醫院,天津 300060)

近年來,手術視頻在手術外科示教中扮演著越來越重要的角色。隨著醫學攝影設備的不斷更新發展,層出不窮的新設備讓廣大醫學攝影師感到有些“眼花繚亂”,面對復雜多樣的手術,如何熟練運用各類手術視頻錄制設備,“揚長避短”出色地完成錄制,是廣大醫學攝影師亟需解決的問題之一。筆者根據多年臨床錄制經驗,對國內5類視頻錄制設備進行統一匯總,對比優劣,以便于業界學習分享。

隨著外科手術教學視頻需求量和使用量的增加,手術視頻錄制設備一改傳統的“手持式”攝像,增加了許多新興模式,如腔鏡、頭戴式、數字化手術間攝像頭、達芬奇手術機器人等[1]。這些新興設備的出現,在方便攝影師進行手術視頻錄制的同時,也帶來了一些錄制上的難題。筆者利用多年臨床錄制經驗,對國內醫學攝影常見的5種錄制模式進行總結分析[2],詳細羅列各類手術錄制模式的優劣及改進方案,探討5G時代手術示教系統的創新應用[3],以期為同行提供借鑒。

1 腔鏡攝像頭及手術機器人攝像模式

1.1 腔鏡攝像頭及手術機器人攝像模式簡介

腔鏡頭拍攝特指助手利用腹腔鏡鏡頭,由拍攝者(必須具有臨床經驗,一般為二助)手持鏡頭深入患者身體內進行近距離拍攝,無需增加攝像設備就能滿足日常錄像的要求。攝錄系統利用腔鏡器械,器材組裝、連線十分方便,需要時可以隨時使用,針對胸腹腔內手術,錄制優勢明顯。

隨著醫學科學技術的發展和進步,手術機器人(即達芬奇手術機器人)逐漸來到大家的身邊[4],其自身攜帶高清攝像頭,可嵌入機器手臂中進行實時錄像,對手術影響較小[5],同樣針對胸腹腔內手術錄制,優勢明顯。

1.2 腔鏡攝像頭及手術機器人攝像模式優點

①占地小、不耽誤手術。隨著外科醫學技術的發展,微創+小刀口治療已經成為現如今的趨勢。腔鏡鏡頭長約50cm,直徑1cm,由拍攝者(助手)手持進入患者胸腔或腹腔內拍攝錄制[6],且拍攝位置多為主刀正對面或一側,占用體積小,對手術操作影響也較小。

②更加深入貼近,清晰度高。因腔鏡進入患者身體內部進行拍攝,具有其他開放手術攝像設備無法比擬的優勢[7],攝像頭可直達手術刀貼近的位置,腔鏡鏡頭直徑大約1cm且為120側視鏡,因為離拍攝術野非常近,所以畫面呈現完整、清晰,細致程度甚至超過手術者(主刀)的肉眼觀察[8]。

③輔助手術照明。利用腔鏡自帶的冷光源可以給光照不足的手術區域照明,提高畫面的清晰程度,從而協助主刀進行手術,保證畫面質量。

1.3 腔鏡攝像頭及手術機器人攝像模式缺點及改良

①缺點。該拍攝模式需要拍攝者參與到手術中,上手難度高。因需要使用腔鏡攝像頭在手術中拍攝,拍攝者必須具備一定的醫學專業素養,所以一般都是助手充當攝影師。由于助手缺乏攝影知識,手術錄像時多數處于“打開亮紅燈,一直開著錄”這個階段,因此產生的廢鏡頭較多,時常讓觀看者產生炫目的鏡頭感,給后期剪輯增加了困難。通常腔鏡鏡頭不具備相機鏡頭所具有的光圈、快門功能,也不能進行變焦,這在一定程度上影響了畫面質量[9]。另外,助手還需要參與到手術進程中,手術現場變化莫測。

②改良。錄制手術要有針對性方能發揮腔鏡的優勢,比如針對腹腔、胸腔內部鏡頭錄制時,應對助手進行基本的攝影知識培訓,如拍攝畫面要穩、起幅、落幅等,這樣才能發揮其最大優勢。

2 數字化手術間 (無影燈)HD-SDI實時攝像模式

2.1 數字化手術間(無影燈)HD-SDI術野攝像模式簡介

一般手術間攝像機器分為中置術野攝像機和外置術野攝像機兩種,其中較為常用的是外置術野攝像機。通過信號源種類又可分為模擬BNC術野攝像機、高清HD-SDI信號術野攝像機、網絡RJ45術野攝像機、HDMI術野攝像機[10]。這些攝像機之間的主要區別集中在HD-SDI術野攝像機產出的影像是無壓縮的高清畫質,且畫面不會出現延時情況。網絡術野攝像機拍攝時會壓縮信號圖像,導致畫面相對不清晰、軟解碼失去色彩、手術畫面平均延時2秒左右、畫面出現不同步的情況等。所以,通常主流數字化手術間匹配的就是HD-SDI高清攝像機。

一般來講,數字化手術室內包含3個HD-SDI、4K高清攝像頭,分別安裝在無影燈上(上帝視角)、手術室大環境、腔鏡內,三個攝像頭分工不同,一起配合完成整臺手術的轉播錄制。看似攝影師的作用被“削弱了”,但其實恰恰相反,先進的設備只能讓術野拍得更清楚、變焦更快速,但冷冰冰的機器后,人腦是不可替代的,也是其中起到決定性作用的,通常可適用于大多數手術錄制。

2.2 數字化手術間(無影燈)HD-SDI術野攝像模式

①上帝視角,最大程度上不干擾手術進程。專門為數字化手術間設計的VOLERS高清術野攝像機,配合10倍、20倍高清光學變焦鏡頭,可以將想錄制的畫面任意進行放大拍攝。由于攝像頭就固定在無影燈旁邊,基本不會影響到手術進程,這是數字化手術間攝像鏡頭的最大優勢[11],同時,由于無影燈位置高,拍攝鏡頭位置也高,因而畫面不會出現遮擋,且數字化手術間光源較為充足,也為拍攝記錄亮度提供了保障。

②攝影師拍攝方便、省力。攝影師不需要在手術床旁操作,只需要在數字化手術間操作平臺轉動攝像頭,選取所要拍攝的畫面即可,方便快捷。

③5G+4K,給影像輸出端提供無限可能。“5G+4K”兩種技術的結合,造就了數字化手術間的無限可能。數字化手術間解決了傳統手術信息孤島的問題[12],利用4K鏡頭和5G技術,將變化莫測的手術臺直接實現多維度實時分享傳播,輸出端口可以根據選擇輸出到LED顯示屏、示教室、會議室,甚至是網站及手機醫療客戶端[13]。主刀醫生在手術中遇到突發情況時,可以隨時聘請院外專家進行會診[14],同時讓年輕醫生不用走進手術室也可以掌握手術的所有細節。

2.3 數字化手術間(無影燈)HD-SDI術野攝像模式不足和改良

①不足。一方面,錄制過程中,產生的廢鏡頭比較多,通常“一鏡到底”錄制視頻較長,導致后期剪輯壓力過大,比如將8h的手術錄像剪輯成10min的畫面,需要耗費很大精力;另一方面,由于攝像機固定在無影燈上,鏡頭旋轉角度受限,經常出現術者遮擋術野畫面的情況,拍攝畫面有限;最后,面對患者胸腹腔內位置較深的手術拍攝,無影燈攝像頭基本“失去功效”,盡量避免此類手術拍攝。

②改良。建議對錄制人員,比如手術護士進行攝影基礎培訓,確保畫面錄制過程中,有專人負責監控畫面,及時解決手術現場拍攝出現的問題。

3 搖臂攝像模式

3.1 搖臂攝像模式簡介

搖臂攝像特指利用搖臂設備,根據前期溝通手術位置提前將手術搖臂固定在手術床上或架設在手術床旁,一名設備操作人員坐在手術室內控制搖臂機器人,對手術進行錄制,搖臂由多個“關節”組成,關節攝像頭可進行360°運動,以任意角度拍攝畫面。

3.2 機械搖臂攝像模式的優勢

①反關節操作,科技化程度高。攝影師不需要參與到手術中,對手術臺影響小。機器人包含多個可360°調節的關節,延展性完全超越人手功能,可進行反關節拍攝,增加更多的可能性。另外,只需要提前固定好拍攝位置在遠程操作設備,對手術影響較小。

②攝影師不用參與到手術中,對手術影響小。攝影師只需要坐在手術臺旁邊,操控“手柄”控制攝像探頭,對畫面進行調整拍攝就可以錄下畫面,不用參與手術,最大程度減少對手術的影響。

3.3 機械搖臂攝像模式的不足及改良

①不足。搖臂攝像頭手柄的操作與攝像機鏡頭操作不同,需要進行專業培訓,搖臂結構運動遲緩,操作不夠熟練會耽誤拍攝時機;另外,搖臂操控需要電源和大內存存儲卡,相機不斷錄制并存入儲存卡中,一旦斷電就會“前功盡棄”。

②改良。相機電源要提前做好固定,防止斷電。

4 小高清攝像模式

4.1 小高清攝像模式簡介

小高清拍攝特指攝影師利用高清攝像機,攜帶三腳架進入手術室內部進行拍攝。通常有兩名攝影師攜帶兩個相機(一主一輔),聽取主刀醫生建議后,機位位于主刀、副手旁邊,對開放術野(被攝主體)[15]形成類似“V”(V的點即被攝物,兩端即攝影機)字型拍攝布景,這樣的拍攝方式能夠最大程度方便攝影師在手術中取景拍攝[16]。這種小高清+三腳架的拍攝方式,常見于大部分的開放手術錄制。

4.2 小高清攝像模式的優勢

①攝影師進入一線錄制,畫面鏡頭豐富,廢鏡頭產生少,后期剪輯壓力小。專業攝影師親臨手術現場,畫面鏡頭豐富、專業,雙機位拍攝能夠最大程度確保手術中盡可能少地出現主刀醫生遮擋鏡頭的情況[17]。經過前期溝通,了解哪些畫面是“必用的”,哪些畫面是“廢鏡頭”,錄制的視頻可以最大限度地減少后期剪輯工作量。

②再復雜的手術環境,專業攝影師也可解決問題。手術現場變化莫測,無影燈照射術野需要不斷變換位置,主刀、副手的位置也會因為手術術野的方向不停地發生變化,畫面會出現忽亮忽暗的情況[18],專業攝影師可以根據現場的變化進行調整,從而保障拍攝質量。

4.3 小高清攝像模式的不足及改良

①不足。攝像器材限制,腹腔胸腔類手術存在視野盲區。開胸、開腹類手術多位于患者身體內部10 cm[19],甚至更深,在極其狹小的空間里,主刀、二助甚至三助的手幾乎充滿了整個術野,再小的攝像機也無法準確到達位置進行拍攝,對錄像造成極大不便[20]。另外,該拍攝方式需要攝影師進入手術一線,會增加患者感染的風險,也在無形之中增加了手術風險。

②改良。避免胸腔、腹腔類深度手術拍攝,揚長避短。提前與主刀醫生進行溝通,尋找合適的攝錄角度,提前進入手術室對器材進行必要的“消殺”,嚴格遵守手術室無菌操作規則。

5 頭戴式攝像模式

5.1 頭戴式攝像模式簡介

頭戴式攝像機,顧名思義,就是主刀醫生在手術進行過程中,全程佩戴于頭上的小型攝像機。頭戴式攝像機對手術現場影響較小,常用于除開胸、開腹外的一般手術錄制[21]。

5.2 頭戴式攝像模式優勢

頭戴式攝像機鏡頭較為輕便,不需要占用人力,基本不會影響手術進程。隨著國內網絡直播的發展[22],頭戴式攝像機可以與WIFI相聯,實現錄制視頻雙備份,也可以在互聯網直接發布,功能日趨強大。

5.3 頭戴式攝像模式劣勢和不足

①不足。頭戴式攝像鏡頭固定于拍攝者頭部,拍攝角度較為單一,拍攝畫面不方便調節。因為是主刀醫生拍攝,導致畫面產生“廢鏡頭”較多。另外,攝像頭只具備基礎的錄制功能,畫面質量無法與高清攝像機相比。

由于不能實時觀看拍攝畫面,手術過程中低頭或者轉頭碰撞到攝像鏡頭,也可能會出現手術畫面“一個也沒錄上”的情況,或者由于手術緊急,出現“忘記開機”的情況。

②改良。對頭戴攝像頭錄制人員(主刀醫生)進行基礎錄制培訓,確保錄制畫面的準確性、穩定性;另外,建議攝像師利用電腦等監控設備實時監控錄制畫面。

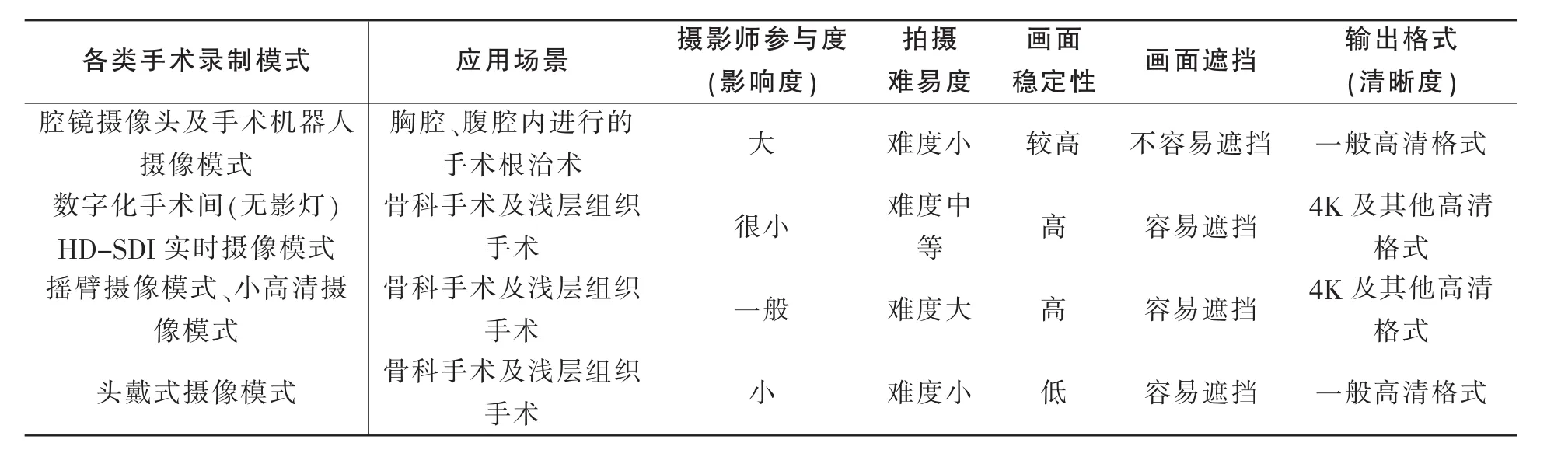

6 各類手術視頻錄制模式對比

為了更加直觀地展現各類手術視頻錄制模式的優劣勢,筆者結合多年臨床拍攝經驗,對各類手術錄制模式進行匯總(如表1所示),供大家參考。

表1 各類手術視頻錄制模式對比

7 結論

以上5種手術錄制模式綜合了國內目前普遍采用的視頻錄制模式,經研究發現,除腔鏡攝像頭外,其他拍攝模式攝影師參與度都較小,這是為了減少拍攝過程對手術的干擾,有助于醫護人員專注于手術,也有助于增強示教拍攝的完整度。在手術視頻拍攝中,大部分的拍攝模式都更適用于骨科手術或淺層組織手術,而對于腫瘤手術來說,需要在腹腔、胸腔等身體內部進行,拍攝畫面容易遮擋。隨著微型攝像、3D等技術手段逐步應用于手術拍攝,將會逐步改變這一現象。

隨著科技不斷發展,新技術層出不窮,新興的視頻錄制工具在手術示教拍攝中會發揮越來越重要的作用(如手術機器人、頭戴式VR攝像機),隨著操作門檻的降低,拍攝難度會越來越小,在手術中占用的空間、資源和對醫護人員的干擾也會減少,能夠顯著提高視頻清晰度。隨著新設備的廣泛應用,將會大大提升視頻拍攝的質量和效率。因此,無論是專業的攝影師還是承擔拍攝任務的醫護人員,都應順應時代趨勢,發揮主觀能動性,不斷學習新技術,帶動手術視頻拍攝邁上新的臺階。