媒介環境學視域下邊疆城市生態文明圖景與實踐研究

吳 雙 李小琴

一、理論建設與進路轉向

城市生態文明命題起始于國外生物多樣性研究。早期研究面向多局限在二元的自然系統思維里,強調自然資源的保護開發與反思現代化進程對城市造成的傷害。后來在西方實證主義思潮影響下,園林設計、建筑規劃、環境科學、生物資源開發等學科進駐該命題并開啟了一系列實踐之路。承繼以上學科研究進路,我國生態文明城市理論研究起始于20世紀中后期,生態學者馬世駿提出“社會—經濟—自然復合生態系統”,希望建立天人合一的生態自然環境,這繼承著傳統中國古人的哲學在世觀。隨著中國城市化建設推進,生態城市建設的指標著重于資源優化利用、體制創新改革、城鄉協調發展等,同時期的理論文章便分野在水資源、稀有金屬、城市道路、大氣污染等顯性實際問題治理對策上。在類似的論文中作者都圍繞著提出現實問題,利用技術解決的思考邏輯,將現代性科學技術的使用作為解決困境的良藥。自雷吉斯特提出“社會生態學”概念,打開了一扇關注城市內部人與人關聯的生態觀,并較為系統構建出建立生態城市十項原則后,無疑給予了此命題的人文關懷色彩,明確指出“生態文明”并非只局限于人類與自然的關系更非簡單的環境保護,其思想與智慧對任何生態都具有普適性的指導價值即“用文明的方式對待生態”[1]。隨著社會向后現代進程推進,生態文化價值取向、生態哲學思想邏輯、生態美學批判研究等新萌芽而出的研究視角相繼補充著生態文明議題的內涵,擴充出更多層次的邊界。黨的十九大報告宣告了生態文明建設的三個創新,為其注入了新的思路及明確了具體舉措,同時激勵著廣大城市管理者頒布市民生態文明倡議書,調動全社會主體樹立維護城市生態文明意識,加強對人類城市生活空間的感知力與參與度。當前建設生態文明城市不是管理部門一己之力,更需賦能全員行動力以形成可持續、可對話、可聚焦的實踐空間。媒介作為現代城市的反光鏡和萬花筒,譜繪社會生活的日常議程、塑形社會價值取向、觸及社會倫理話題,其本身不僅作為社會生態系統的一部分,并且可作為探析生態文明新內涵的調試器和顯微鏡。有學者認為通過以媒介生態整體觀來定位生態城市、以媒介生態互動觀傳播生態理念和以媒介生態規劃觀構建城市景觀都是構建城市生態形象的可行性路徑[2]。

二、建構偏差與生態評價

新興技術運行下的社會有著全新的發展邏輯,主體對社會風險的感知愈發敏感、信息流更新頻率愈發快速,社會生活內部要素交疊裂變。此刻從媒介即環境出發,感知社會的皮膚肌理——媒介生態,便可把脈城市生態文明內核,感知個體在世存有。喀什位于中國新疆西南地區,是“一帶一路”沿線的重要關口城市,具有“五口(岸)通八國,一路連歐亞”的得天獨厚的經濟區位優勢,地處國家級塔里木河荒漠化防治生態功能核心區。爬梳喀什地區媒體布陣,包含大眾媒體、新媒體(數字廣播、數字報紙)、融媒體中心、自媒體等媒介形式,基本完成點—線—面的蛛網聯結結構,但若比照生態學中生態位的經緯網會給予我們關照該城市生態文明建設的缺失信息。

媒介生態學強調媒介系統是動態平衡與外部環境自相協調的,多元的主體生態位是影響生態空間的重要因素。大眾傳播時代媒體建設主體是信息的選取者,是行動的號召者,長期占據重要的上游位置,而處于下游的受眾則以接受者姿態默化信息。當前城市生態文明建設離不開各式媒體入場,如北京市圍繞“生態文明”工作,相關政府職能部門創建了“北京生態環境”公眾號,“北京市生態局”數字網頁,“京環之聲”“北京生態環境”等官方微博。民營企業開發了關于生態糧食、生態旅游、生態印刷、生態民宿等領域的小程序。這釋放出生態文明不僅可視為一項被理論、被實踐的城市建設工作,還能在當前融媒體環境中作為一項主體本身打造自我塑造交流領域。參照多元主體生態觀,目前喀什政府職能部門圍繞“生態文明建設”獨立創建了“文明喀什”微信公眾號、“喀什地區環境保護局”官微,但更多將其工作實踐視為一個單點,即以單篇新聞報道形式嵌入到當地綜合性媒體及微信公眾號上進行宣傳,從而忽視了籌建獨立專屬IP的重要性,也不利于生態文明議題系統形成共振效益。

媒介環境學大家保羅·萊文森認為媒介的進化遵循著“人性化趨勢”“補救性媒體”發展規律[3]。換言之,媒介圍繞生態文明命題時應避免單純宣傳模式,回歸最原始、最自然的人性化溝通方式,即開啟媒介功能生態位全方位服務。遺憾的是該地區相關媒體角色定位未能明確,板塊設置未能激活功能生態位,讓其處于缺失偏向狀態。其表現為媒體多以會議文章作為單一信息傳播服務,或在媒體導航上簡單分類為信息發布、投訴舉報兩大板塊。借鑒成都市相關生態文明建設工作,媒體在生態功能上努力做到了宣傳、科普、引導、預警、公益等社會功用。“成都生態環境”官微開通了擬以制作征集生態小視頻的音頻號,“成都高新區生態環境城管局”官微則以以案說法的形式進行環境衛生保護法制教育,“武侯生態環境”官微上更開通了醫療廢物處理便民渠道等,這都契合著萊文森所言的媒介人性化服務交流和媒介互補相生機制。生態文明工作若在如此媒介生態系統中運行就能破題該工作各項維度,實質貫徹新時代習近平生態文明思想內核,加強公眾對此工作的深度全面認知。

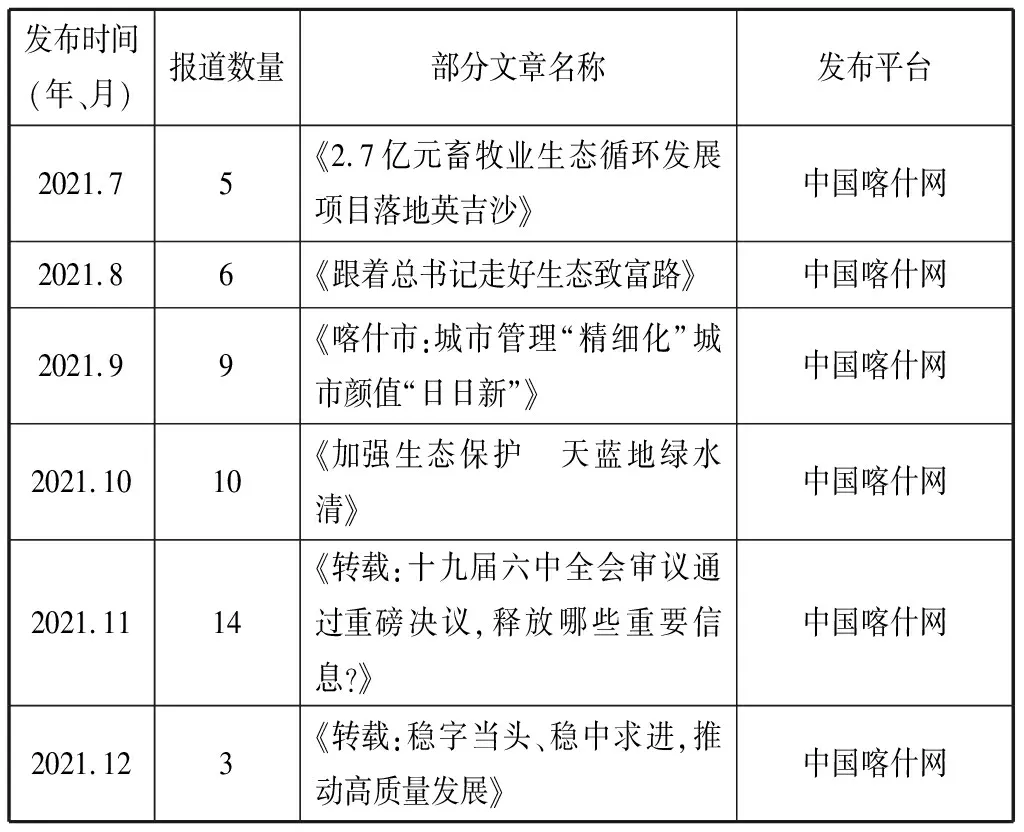

自然系統中生物多樣、資源充沛、發展平衡是良性生態環境的重要指標,人文社會中環境宜居、素質文明、科學統籌是和諧社會生活的重要指征,媒介環境學邏輯下感知生態文明工作重要肌理還取決于媒體對報道對象重視度、議題報道屬性框架兩個層次的內容生態位。公眾在有限的時間尺度里無法與整個社會環境保持聯系,他們在想什么、了解什么離不開媒介的報道對象和數量。在此選取當地綜合性新聞平臺“中國喀什網”公眾號和專業性“喀什地區環境保護局”公眾號作為研究文本,將“生態”作為搜索關鍵詞并截取2021年7月至12月半年來發布文章(表1)情況,可以看出綜合性媒體對相關主題的報道密度偏小(該平臺日發平均數量為8篇)且本地性自創文章占比不高。此外,另一公眾號的更新發布頻率不高,文章更新時間多為3-5天,且以一周要聞的欄目形式呈現。覆蓋率和曝光度影響著公眾對此議題重要性的察覺,一定程度上會削弱公眾對此議題的敏感性,降低主動接近該議程開展的欲望。媒介在決定公眾“想什么”時往往也左右著對此會“怎么想”。本文將“生態文明”議題屬性劃分為事件性報道、知識科普類報道、政策講話類報道、其他形態類報道,對此梳理做出如下分析:表2顯示的是2021年7月至12月以來兩個媒體圍繞“生態文明”發布的文章歸類情況。其中可以看出兩家媒體在生態文明建設報道中首先傾向于政策/講話層面,其踐行擔負著黨和人民的“喉舌”功能,同時將生態文明事件性報道(先進個人事跡、示范村建設、污染治理等)置于議題關注的顯性層面。此外,若考究以上兩個類別報道文章的詞匯性質還能發現政策會議類信息報道多以“正面”性質的宣傳報道為主,事件性報道則以“負面”性質的輿論監督為主。“喀什地區環境保護局”將生態文明建設本身的理論知識和相關文學作品融入議題設置,使其傳播內容的維度更加立體,協調教育公眾對于生態文明的深度認知。

表1 中國喀什網2021年下半年“生態”文章發布表

表2 2021年下半年媒體圍繞“生態文明”發布文章歸類表

三、媒介倫理下的生態重塑

媒介環境學認為媒介重塑主體的情感與認知,建構著我們賴以生存的環境空間。鑒于此,媒介環境學試圖在復雜的社會生態體系內透視人、媒介、社會的共棲關系,以期達到生態平衡。從格迪斯的“人類生態”到芒福德的“技術復合體”,從伊尼斯的“時空平衡”到麥克盧漢的“感官平衡”再到波茲曼的“恒溫器”,媒介環境學學者們期望用自己的知識結構,利用媒介在現代社會的巨大作用,幫助文化及社會保持一種平衡的狀態,以推動社會協調發展[4]。

人作為媒介與環境的核心主體,人的所作所為勾連著社會場域中的權利、資源、技術等要素,構建生態文明和諧社會需要“生態人”出世。旨在將“主我”與“客體”進行有機聯系,視自然、社會、個體為一個完整體系,不再機械地依賴客體以及摒棄“經濟人”所追尋的個體價值之上原則,著重塑造提升生態意識,培養創新解決生態問題的思維路徑。在此,媒介便可作為平衡生態的重要法器以化解生態文明社會工作進程中的困境。通過上述該地生態位缺失情況,媒體首先應彌補主體生態缺失實際,置生態議題于更為顯著的公共視野下,系于媒體報道歷程各環節之中,開放公眾參與對話機制,協調全球性與地方性生態報道占比。值得注意的是,緣于不同的環境差異孕育了具有地方特征的生命體進而支撐著地方文化身份,地方媒體又作為地域文化重要的傳承者和建構者,其通過與地域文化進行互構,即地方媒體一方面建構著地方文化另一方面地方文化也在媒體上有所展現,從而可以使當地人借助媒介產生地方歸屬感[5]。因此,聚焦本土化的生態圖景不僅能加強主體對生活文化的認同塑造,還會在踐行環境保護中發揮著重要推動作用。大眾科學話語進場成為破解生態文明建設的又一利器,即創新添設科普形式及深挖生態議題人文內涵。媒介邏輯中的生態科學治理不同于技術中心主義的治理模式,一方面看到科技帶來的實效功用但不忽略其科技發展本身攜帶的倫理風險問題,因此,做好生態文明的科學傳播需要產品呈現形態符合可持續發展理念,如受眾信息獲取方式為交互式體驗閱讀,融趣味性和社會理性元素一起;內容上也需轉向人文生態文明的科學領地,摒棄生態治理中對科技、資本的過度崇拜,迎接生態文學、生態哲學、生態美學的話語落地開花。生態文明建設工程中,媒介的社會責任正義性亦是強大內燃劑。從新聞選題策劃到流程加工制作,秉持不以經濟效益為把關標準,不偏不倚凸顯環境正義報道服從公眾利益,健全媒體多功能框架和優化內部技術手段,引領生態本位回歸,重塑人文關懷價值領域,疏通走向構建生態文明城市路徑的傳播之路。