女性致密性骨炎血清骨轉換生化標志物水平變化研究

劉辰婧,宋慧*,李宏超,過哲,滿斯亮

致密性骨炎(OCI)于1926年由SICARD等首次提出[1],1928年 BARSONY 和 POLGAX 相繼命名[2],是一種病因不明的非炎癥性疾病,主要發生在雙側骶髂區的髂關節,臨床表現為以三角形硬化為特征的放射學骨性病變。目前OCI引起疼痛的原因及出現髂骨三角形硬化癥的機制尚不明確[1-2],被稱為“骨科之謎”[3],因此探討骨代謝與該病的關系對提高OCI的認識具有極為重要的意義。由于骨轉換生化標志物能夠反映骨代謝的異常情況[4],本研究回顧性分析了北京積水潭醫院門診及病房收治的女性OCI患者的臨床資料,對血清骨轉換生化標志物水平與臨床表現的相關性進行分析,為該病的臨床診治提供一定的理論依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

1.1.1 納入標準 回顧性選取2013年6月至2022年2月在北京積水潭醫院門診及住院診斷為OCI的61例女性患者作為觀察組,年齡15~50歲,平均(33.8±6.6)歲,病程2周~15年。選擇同期61例女性體檢健康者作為對照組,年齡15~48歲,平均(35.6±7.6)歲。兩組年齡比較,差異無統計學意義(t=1.414,P=0.160)。

1.1.2 診斷與排除標準 診斷標準:因OCI目前尚無明確臨床診斷標準,故采用2020年PARPERIS等[2]提出的診斷標準。排除標準:(1)脊柱關節炎;(2)類風濕關節炎;(3)骶髂關節腫瘤性疾病;(4)骶髂關節感染性疾病;(5)腎功能不全;(6)甲狀旁腺功能亢進癥;(7)甲狀腺功能亢進;(8)甲狀腺功能減退;(9)合并糖尿病;(10)骨轉換生化標志物資料缺失。

1.2 方法 本研究為回顧性研究。收集患者一般資料:身高、體質量、體質指數(BMI)、血清白蛋白(ALB)、血紅蛋白(Hb)、堿性磷酸酶(ALP)、血清鈣(Ca)、血清磷(P)、紅細胞沉降率(ESR)、C反應蛋白(CRP)、影像評分、視覺模擬評分法(VAS)疼痛評分。

血清骨轉換生化標志物:觀察對象均于清晨空腹采靜脈血2 ml,室溫4 000 r/min,相對離心力(RCF)2 750×g,離心10 min,分離血清,采用電化學發光法檢測血清1型前膠原氨基端延長肽(tP1NP)、1型膠原羧基末端肽β特殊序列(β-CTX)、N-端骨鈣素(OC)、25-羥維生素D3〔25-(OH)VD3〕、血清甲狀旁腺激素(PTH)。

影像評分:根據NUMAGUCHI[5]提出的標準對骶髂關節影像進行評分,簡化方法如下:依據骶髂關節CT或者骶髂關節平片中骶髂關節受累面積進行評分,骶髂關節輕度受累為0.1~0.3分,中度受累為0.4~0.6分,重度受累為0.7~1.0分,故最高分為雙側全部受累為2.0分。

1.3 亞組分組 觀察組患者依據病程分為長病程亞組(≥1年)和短病程亞組(<1年),依據胎次分為高產亞組(產2胎及以上)和非高產亞組(產1胎或未生產),依據孕次分為多孕亞組(孕2次及以上)和非多孕亞組(孕1次及未孕),依據BMI分為超重亞組(≥24 kg/m2)和非超重亞組(<24 kg/m2)。

1.4 統計學方法 采用SPSS 17.0統計軟件進行數據分析。符合正態分布的計量資料以(±s)表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布的計量資料以M(P25,P75)表示,兩組間比較采用秩和檢驗。兩變量相關性采用Spearman秩相關分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 觀察組OCI臨床特征 觀察組病史2周~15年,平均〔2.0(0.4,4.0)〕年。其中50例(82.0%)患者于產后出現癥狀。患者經明尼蘇達多項人格測驗提示輕中重度障礙12例(19.7%)。21例(34.4%)BMI>24 kg/m2。被誤診為其他疾病15例(24.5%),均被誤診為脊柱關節炎。影像評分為(4.8±2.0)分,VAS評分為(0.7±0.3)分。

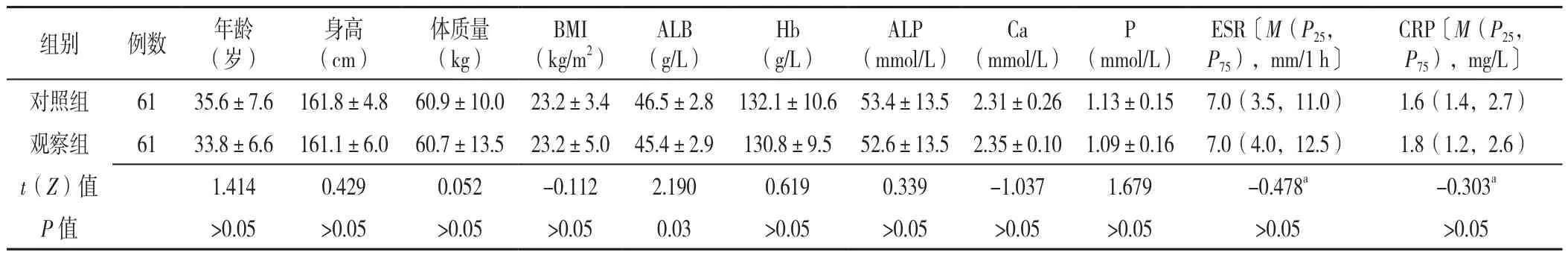

2.2 兩組一般臨床資料比較 兩組年齡、身高、體質量、BMI、Hb、ALP、Ca、P、ESR、CRP比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。觀察組ALB水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 觀察組與對照組一般臨床資料比較Table 1 Clinical data of observation group and control group

2.3 兩組血清骨轉換生化標志物水平比較 觀察組血清β-CTX、OC、25-(OH)VD3低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組tP1NP、PTH與對照組比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 觀察組與對照組血清骨轉換生化標志物水平比較Table 2 Biochemical markers of bone turnover in observation group and control group

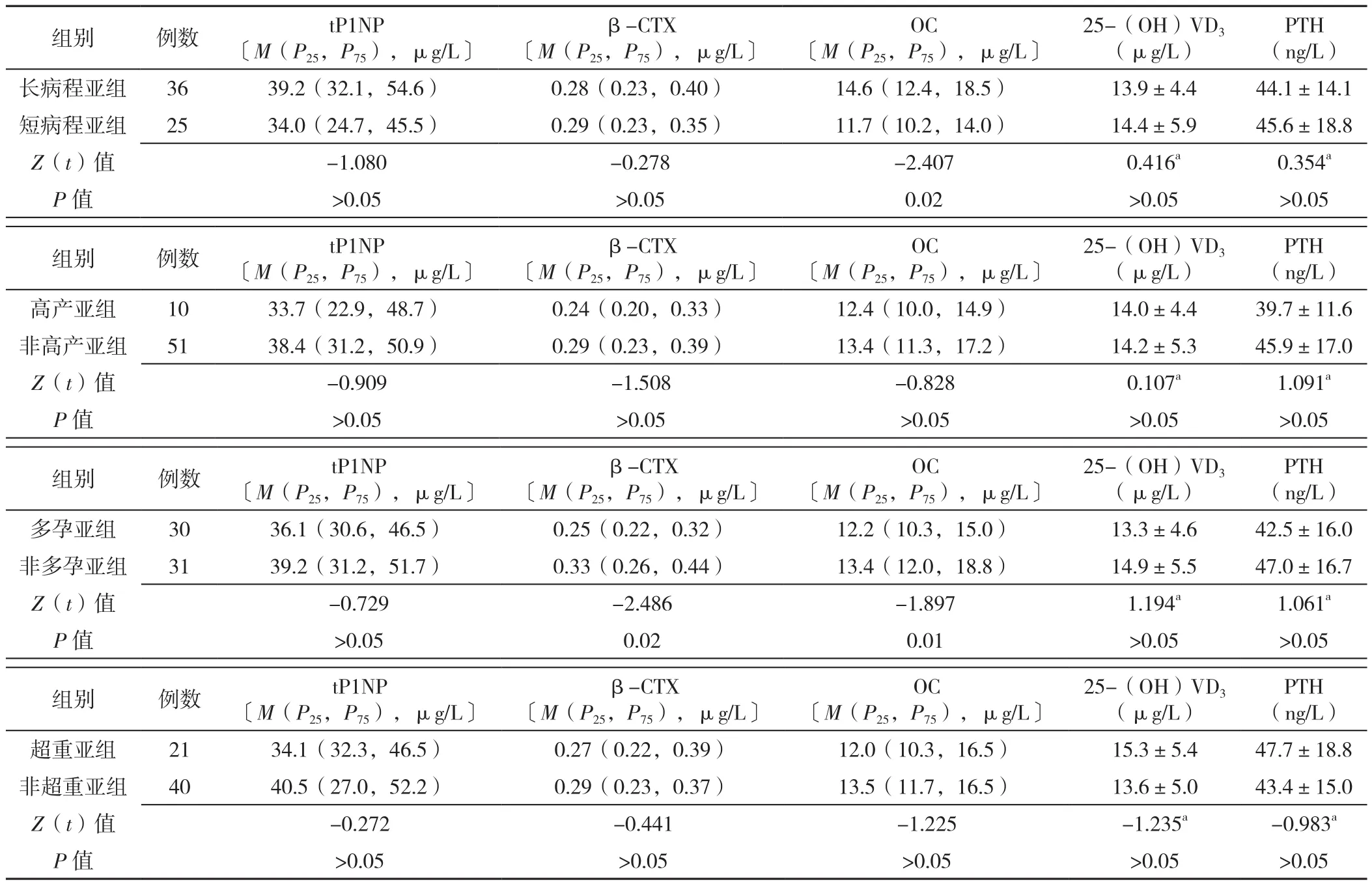

2.4 OCI不同臨床分組血清骨轉換生化標志物水平比較 長病程亞組OC高于短病程亞組,差異有統計學意義(P<0.05)。 兩 亞 組 tP1NP、β-CTX、25-(OH)VD3、PTH比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

高產亞組和非高產亞組tP1NP、β-CTX、OC、25-(OH)VD3、PTH比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表3。

多孕亞組β-CTX、OC低于非多孕亞組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩亞組tP1NP、25-(OH)VD3、PTH比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表3。

超重亞組和非超重亞組tP1NP、β-CTX、OC、25-(OH)VD3、PTH比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 OCI不同臨床亞組患者血清骨轉換生化標志物水平比較Table 3 Comparison of biochemical markers of bone turnover in different subgroups of osteitis condensans ilii patients

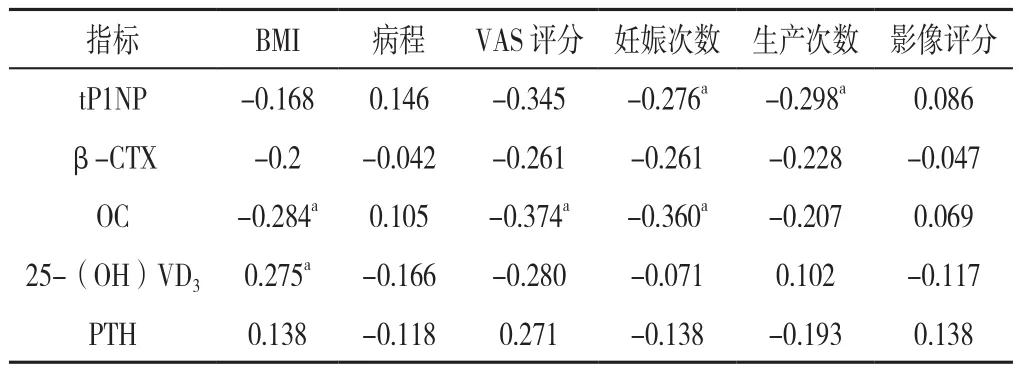

2.5 觀察組血清骨轉換生化標志物與臨床相關指標的關系 觀察組tP1NP與妊娠次數、生產次數均呈負相關(P<0.05)。觀察組血清OC與BMI、VAS評分、妊娠次數均呈負相關(P<0.05)。觀察組25-(OH)VD3水平與BMI呈正相關(P<0.05)。觀察組tP1NP、β-CTX、OC、25-(OH)VD3、PTH與影像評分均無直線相關性(P>0.05),詳見表4。

表4 血清骨轉換生化標志物與病情相關指標的相關系數(rs值)Table 4 Correlation coefficients of biochemical markers of bone turnover with osteitis condensans ilii-related indices

3 討論

致密性骨炎是一種以骶髂關節部位三角形骨硬化癥為表現的非炎癥性疾病[1],主要表現為下腰痛,易誤診為脊柱關節炎[2,6]。本研究中被誤診為脊柱關節炎的患者占24.5%。本病呈一定自限性,但會給患者造成很大痛苦,本研究中有19.7%的患者明尼蘇達多項人格測驗提示輕中重度障礙。本病尚無大樣本研究,估測發病率為0.9%~2.5%[2],患者常因下腰痛就診,其病因及發病機制至今尚不明確[7]。因此,探討骨代謝在女性OCI患者發病中的作用,對于該病的臨床診斷和治療具有極為深刻的意義。

血清骨轉換生化標志物是骨組織代謝的產物,可以反映骨形成、骨吸收、骨轉化的狀態[4,8-9]。tP1NP是1型前膠原蛋白的羧基端延長部分,是國際公認的骨形成的標志。β-CTX是骨重建過程中膠原被降解后釋放入血的片段,反映了骨吸收程度。OC參與骨基質礦化過程及成骨細胞分化,并抑制骨異常的羥磷灰石結晶形成[9],不受骨吸收因素的影響[10]。本研究發現,觀察組與對照組tP1NP水平間無差異,提示OCI女性患者骨形成很可能是正常的。觀察組血清β-CTX、OC水平均低于對照組,提示OCI女性患者破骨功能及骨轉化功能異常,骨異常的礦化功能增強,故表現出局部髂骨異常硬化表現,這也很好地解釋了此病的影像學特征,也可為鑒別脊柱關節炎提供很好的依據。有文獻報道,強直性脊柱炎患者β-CTX明顯增高[11],銀屑病關節炎tP1NP、β-CTX、OC明顯增高[12],本研究女性OCI患者β-CTX、OC較正常人下降,故當兩種疾病難以鑒別時,完善骨代謝轉換指標檢查可作為鑒別依據。

OCI被稱之為“骨科之謎”[13],其病因尚未明確。由于此病常在圍生期或產后出現,被認為與妊娠后造成的應力變化相關,如骶髂關節間隙增寬和韌帶的松弛以及盆腔的壓力增大[14]。本研究有11例未孕女性患者,占18.0%。患者OC水平與妊娠次數呈負相關,說明妊娠次數越多,OC越低[15],骨轉化功能異常,越易出現異常硬化。多次妊娠患者的血清β-CTX明顯降低,提示多次生產會降低破骨能力,可能造成骨代謝改變,導致女性OCI發生。患者tP1NP水平與妊娠次數、生產次數呈負相關,說明妊娠、生產次數越多,tP1NP越低,成骨功能及骨轉化率下降[16]。NOMURA 等[16]研究納入了228例日本女性,發現育齡期女性較絕經后女性tP1NP降低,可能與促卵泡激素水平相關。另一種可能的疾病發生機制是血管的損傷導致骨異常硬化,增大的子宮壓迫腹主動脈及髂動脈,造成短暫的缺血,引起局部骨質的改變[17]。本研究超重亞組及非超重亞組骨代謝指標tP1NP、β-CTX、OC、25-(OH)VD3、PTH均無差異。本研究未能采集到妊娠期體質量,妊娠期體質量對血清骨轉換生化標志物是否有影響不得而知。為進一步了解OC水平與疾病關系,本研究將疾病按照病程進行亞組分析,結果顯示,短病程亞組患者的OC水平較長病程亞組患者更低,推測短病程患者的病情可能更重,據此可提醒患者盡快就診。

多數OCI患者ESR、CRP正常,故探討其他的血清學標志物對疾病的評估尤為重要。通過與血清骨轉換生化標志物的相關性分析發現,OC與VAS評分呈負相關,提示OC越低疼痛越嚴重。OCI治療的宗旨在于控制疼痛,目前一線藥物為非甾體類抗炎藥(NSAIDs)。本研究發現觀察組25-(OH)VD3減低,25-(OH)VD3具有多重作用,參與機體免疫應答、細胞生長、分化[4]。本研究為臨床提供了治療依據,補充維生素D水平可能改善疾病狀態。因此,本研究對于OCI患者的藥物選擇和藥物應用價值也有一定的指導意義。

本研究局限性:回顧性研究收集的數據有缺失,宮內節育器的應用可能影響疾病的發生。觀察組使用過生物制劑或免疫抑制劑(如柳氮磺吡啶為3例)的例數不足以分層處理,可能造成混雜偏倚。VAS評分有一定的主觀性,結合其他客觀評分可能避免患者情緒等引起的混雜偏倚。本文研究對象均為女性,是否可推廣到男性患者,尚需更多研究驗證。

綜上所述,本研究結果表明,女性OCI患者骨轉換生化標志物中β-CTX、OC均較對照組顯著降低,代表OCI女性患者骨礦化異常、破骨功能下降,可為疾病鑒別提供依據。此外,OCI女性患者骨轉換生化標志物OC與VAS評分呈負相關,表明血清骨轉換生化標志物可反映患者疾病的嚴重程度。因此,臨床醫師應重視對OCI患者血清骨轉換生化標志物的檢測,以期為患者骨病變的嚴重程度判斷和藥物選擇提供重要依據。由于OCI有一定自限性,可能存在選擇偏倚和混雜偏倚,很多明確診斷的病例未完善骨轉換生化標志物檢查,期待后續長期的隨訪觀察以及擴大樣本量以佐證。

作者貢獻:劉辰婧提出研究思路,設計研究方案,確定主要研究指標及主要研究目的,負責數據收集、采集、清洗和統計學分析,負責論文起草、撰寫、修訂;宋慧負責病例納入與排除標準的制定、收集研究指標、質控,對文章整體負責;李宏超負責統計學方法設計,樣本量的計算,數據質量控制;過哲負責影像學數據收集;滿斯亮負責病例納入與排除標準的制定、收集研究指標、進行影像學評分,以及質控。

本文無利益沖突。