鄂爾多斯市1961年—2018年冰雹時空分布特征

張亞敏,張瑞華,欒振斌

(1.烏審旗氣象局,內蒙古 烏審旗 017300;2.鄂托克前旗氣象局,內蒙古 鄂托克前旗 016200;3.定西市氣象局,甘肅 定西 744300)

冰雹是在發展強盛的對流云中產生的一種固態降水物,是一種局地性很強并且危害十分嚴重的氣象災害,對農業、牧業等自然經濟造成嚴重損害[1],也是鄂爾多斯市常見的災害性天氣之一,冰雹事件具有局地性強、面積分散、影響范圍小、季節性明顯、突發性強、來勢急、持續時間短等特性[2-4],并且給農業和基礎設施等帶來了極大的危害,冰雹直徑越大,降雹持續時間越長,往往造成的災害就越大。目前對冰雹的預報還有許多有待解決的難題,它的發生也時常伴隨其他災害性天氣,如大風、暴雨等[5]。鄂爾多斯市氣象災害比較頻繁,冰雹活動不僅與天氣系統有關,而且受地形、地貌的影響也很大。冰雹云的源地大多位于山區和地形復雜的地區,如山脈的迎風坡、向陽坡,山脈與平原接壤的地帶,陸地與河流接壤的上風區及地表復雜、地勢起伏高度差大的山地和丘陵地等[6]。

1 資料分析預處理

本研究數據選取鄂爾多斯市11個站點1961年—2018年的降雹資料進行統計。四季劃分為3月—5月為春季,6月—8月為夏季,9月—10月為秋季,11月—來年2月為冬季。

本研究定義一日內在鄂爾多斯市各站出現一次或多次降雹現象為一個冰雹日,日界按 20—20時處理[7]。筆者主要采用最小二乘法擬合一元線性方程、小波分析、Mann-Kendall突變檢驗對鄂爾多斯市的冰雹特征進行分析。

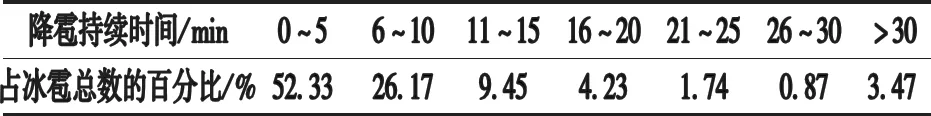

2 降雹持續時間分析

降雹持續時間長短是影響冰雹災害輕重的因素之一,一般持續時間越長災害越嚴重。統計鄂爾多斯市各站點降雹次數可知,1961年—2018年降雹一共有921次,夜間降雹為16次。由表1可以看出,鄂爾多斯市降雹持續時間大部分在0~5 min以內,占降雹總次數的52.33%,并且隨著持續時間的增加,降雹次數相對應的呈減少趨勢。58 a中持續時間>30 min的占3.47%。同一天只有1個站產生冰雹的共有866個,占冰雹總次數的94.0%。有2個站同時產生冰雹的有47個,占冰雹總次數的5.1%。有3個站同時產生冰雹的有8個,占冰雹總次數的0.9%。

表1 鄂爾多斯市不同降雹持續時間所占百分比

3 冰雹氣候特征

3.1 冰雹日數空間分布

1961年—2018年鄂爾多斯市11個站點共有873個降雹記錄,年平均冰雹日數為15.1 d,鄂爾多斯市東北部降雹出現日數較多,西南部較少,最大降雹日數出現在準格爾旗,為121 d,其次為東勝區,冰雹總日數為111 d。鄂爾多斯南部偏南地區鄂托克前旗及河南站降雹偏少,分別為51 d和57 d。降雹最少出現在伊克烏素,為39 d。綜上所述,鄂爾多斯市降雹日數空間分布呈“東北向西南依次遞減”的特點,說明地形對鄂爾多斯市降雹起著重要作用。

3.2 冰雹日數時間分布

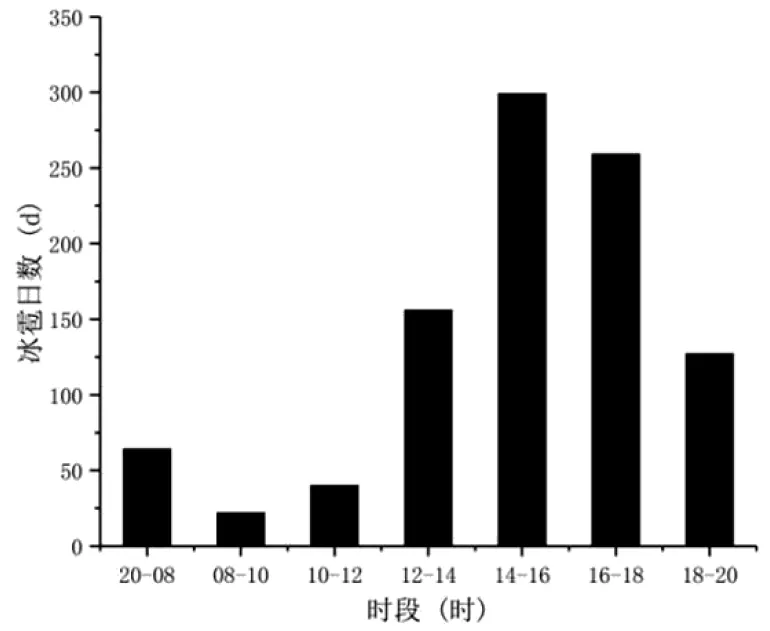

3.2.1 冰雹日變化特征。由圖1可知,降雹主要分布在14時—18時,降雹概率為57.7%,其中14-16時的降雹概率為30.92%;夜間降雹概率為6.62%,08時-10時概率為2.28%,10時-12時降雹概率為4.14%,12時-14時降雹概率為16.13%,16時—18時降雹概率為26.78%,18時—20時降雹概率為13.13%。由此可得,14時—16時是鄂爾多斯市降雹概率最大時段,因為這一時段氣溫較高,午后近地層大氣不穩定,不穩定能量累積,容易產生擾動,只要有中小尺度系統發出,就會導致發生冰雹的頻率較高[8]。

圖1 1961年—2018年鄂爾多斯市冰雹日數的日分布

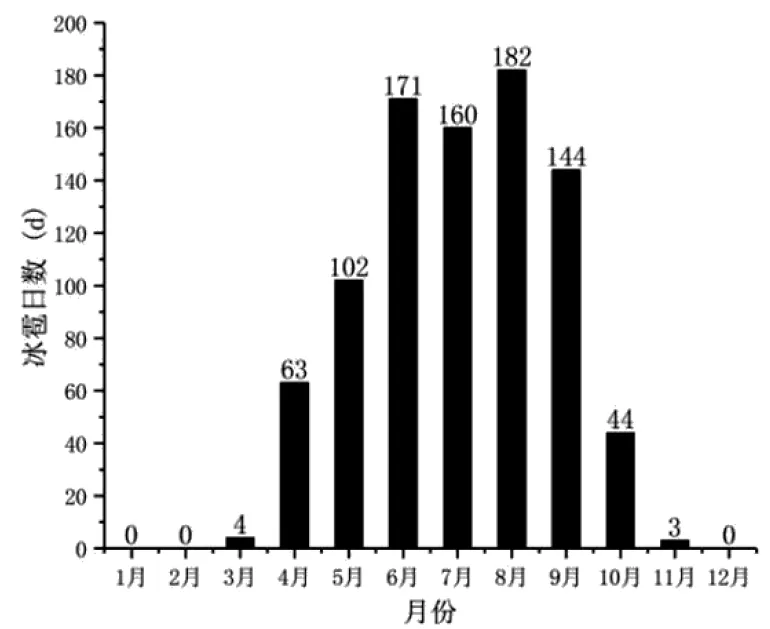

3.2.2 冰雹月變化特征。冰雹災害具有明顯的季節性差異,主要發生在夏秋季節,且夏秋連雹的現象多,主要以砸傷和撞擊而致災[9]。由圖2可知,鄂爾多斯市1961年—2018年降雹出現在2月—11月份,1月、2月、12月未出現冰雹天氣,8月份出現最多,為182 d,占冰雹總日數的20.8%,其次是6月份和7月份,其值依次為171 d和160 d,占冰雹總日數的19.6%和18.3%。由此可見,夏季是鄂爾多斯市降雹的主要季節,降雹日數與溫度密切相關,全年冰雹日數呈先增加后減的趨勢,從3月開始冰雹日數逐漸增加,8月冰雹達到峰值,9月冰雹日數開始逐漸減少。降雹最早出現在3月25日,最晚出現在11月8日。

圖2 1961年—2018年鄂爾多斯市各月冰雹日數分布

按季節來統計,鄂爾多斯市春季降雹占全年總日數的19.4%,夏季占58.8%,秋季占21.8%,冬季沒有降雹,所以除夏季降雹比較多以外,春季和秋季的冰雹數也較多。

4 冰雹日數氣候變化特征

4.1 冰雹日數年季變化特征

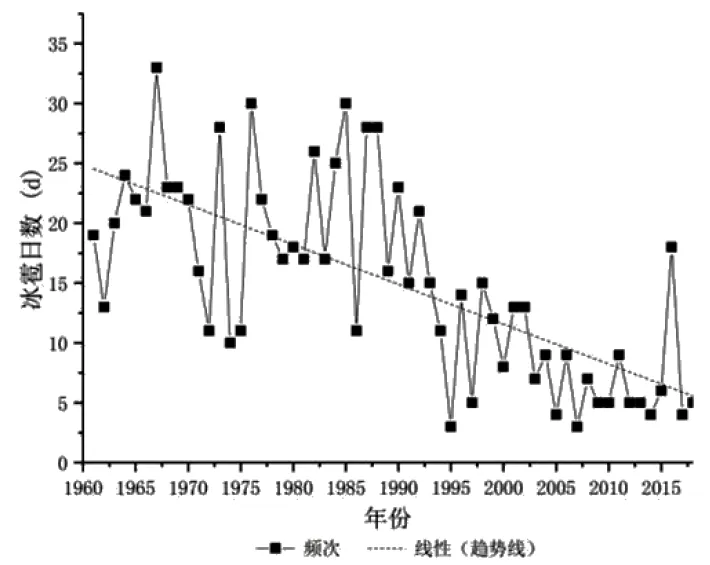

圖3為1961年—2018年鄂爾多斯市冰雹的年際變化分布圖,年冰雹日數總體呈波動下降趨勢,由圖可知,采用最小二乘法計算冰雹日數的線性變化趨勢,鄂爾多斯市冰雹日數以3 d/10 a的趨勢遞減。直至2016年又出現了一個小高峰。其中1967年冰雹日數最多,為33 d,其次是1976年和1985年都為30 d,冰雹日最少的是1995年和2007年,冰雹日僅為3 d。

圖3 1961年—2018年鄂爾多斯市年際變化分布

4.2 冰雹年代變化特征

1961年—2018年,鄂爾多斯市冰雹日數的年代變化比較明顯,全市58 a平均每年出現15.1個冰雹日。20世紀80年代是冰雹日出現最多時期,冰雹總數為216 d,占冰雹總數的23.5%;其次是1961年—1969年和70年代為多冰雹時期,年平均冰雹日數分別為22.0 d和21.6 d,分別占冰雹總數的21.5%和20.2%;21世紀00年代和2010年—2018年為冰雹少時期,年平均冰雹日數分別為7.8 d和6.8 d;進入21世紀,降雹日數明顯減少,總體呈現減少的趨勢。

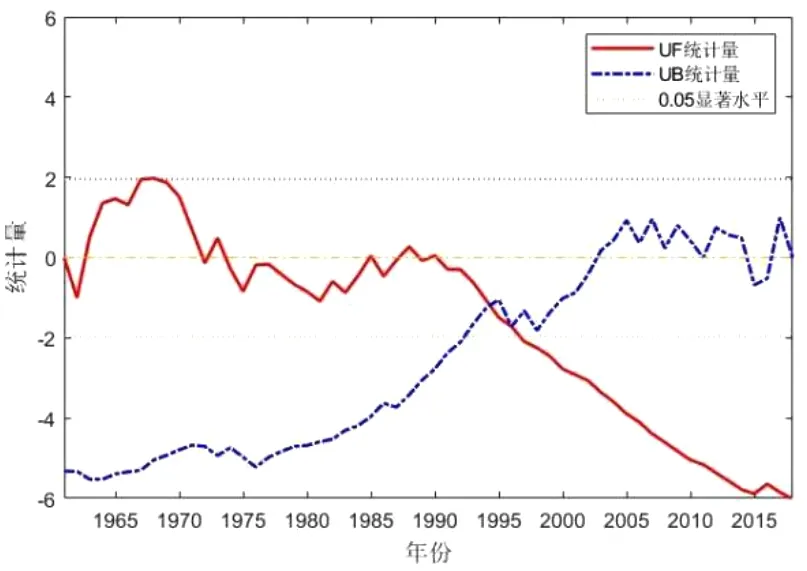

4.3 冰雹日數突變分析

利用Mann-Kendall方法對1961年—2018年鄂爾多斯市冰雹氣候序列進行突變性檢驗。M-K法是一種非參數統計檢驗方法,序列隨機獨立,UF線為順序統計量曲線,UB線為逆序統計量曲線。當UF線與UB線在a=0.05的檢驗水平臨界值U±1.96之間有交點且交點之后,其中的一條線超過顯著性水平檢驗臨界值時,說明該點即為突變點。當UF值大于零時說明序列為上升趨勢,小于0時則說明為下降趨勢[10]。由圖4可見,UF線1963年—1971年大于0,說明冰雹日數在這段時間呈上升趨勢;在1974年—1987年鄂爾多斯市冰雹日數有下降的趨勢;在1994年和1996年UF線和UB線出現交點,且1997年之后,UF線超過了a=0.05的顯著性水平檢驗臨界值,說明鄂爾多斯市冰雹日數在1996年發生突變,即1996年是冰雹日數的氣候突變年份,表明鄂爾多斯市冰雹日數在1996年后下降趨勢顯著。

圖4 1961年—2018年鄂爾多斯市冰雹日數Mann-Kendall統計曲線

4.4 冰雹日數周期分析

氣候系統是多時間尺度系統,Morlet小波具有多時間尺度分析的特征,不同時間尺度下的小波系數可以反映出系統在該時間尺度下的變化特征,是一種時域-頻域的分析,能更清楚地看到各周期隨時間的變化情況[11]。采用Morlet小波分析對1961年—2018年鄂爾多斯市冰雹日數周期變化進行分析,淺色部分為降雹偏多期,深色部分為降雹偏少期,小波系數絕對值越大,表明該時間尺度變化越顯著。

由圖5可以看出,近58 a鄂爾多斯市冰雹日數存在顯著的15 a~20 a的年代際尺度周期變化,15 a~20 a周期振蕩在整個時間序列基本存在;冰雹日數表現最明顯的時段為1961年—1970年為降雹偏多期,1971年—1982年為降雹偏少期,1983年—1992年為降雹增多期,1993年—2005年為降雹偏少期,2006年—2018年為降雹偏少期;2002年及以后存在準11 a年際尺度周期變化,呈偏多—偏少—偏多變化。

圖5 1961年—2018年鄂爾多斯市冰雹日數Morlet小波系數實部

5 結論

本研究通過對鄂爾多斯市1961年—2018年11個氣象站的降雹觀測資料對鄂爾多斯市冰雹的時空變化特征進行統計分析,研究得到以下結論:①鄂爾多斯市降雹持續時間大部分在0~5 min以內,占降雹總次數的52.33%,并且隨著持續時間的增加,降雹次數相對應的呈減少趨勢。②鄂爾多斯市東北部降雹出現日數較多,西南部較少,降雹日數空間分布呈“東北向西南依次遞減”的特點,說明地形對鄂爾多斯市降雹起著重要作用。③降雹主要分布在14-18時,降雹概率為57.7%,其中14時—16時的降雹概率為30.92%;14時—16時是鄂爾多斯市降雹概率最大時段。④夏季是鄂爾多斯市降雹的主要季節,全年冰雹日數呈先增加后減的趨勢,從3月開始冰雹日數逐漸增加,8月冰雹達到峰值,9月冰雹日數開始逐漸減少。夏季降雹最多,秋季、春季次之,冬季沒有降雹。⑤鄂爾多斯市冰雹日數以3 d/10 a的趨勢遞減。全市58 a平均每年出現15.1個冰雹日。20世紀80年代是冰雹日出現最多時期,冰雹總數為216 d,占冰雹總數的23.5%。⑥近58a鄂爾多斯市冰雹日數年際變化比較顯著,15 a~20 a周期振蕩在整個時間序列基本存在;冰雹日數表現最明顯的時段為1961年—1970年為降雹偏多期,1971年—1982年為降雹偏少期,1983年—1992年為降雹增多期,1993年—2005年為降雹偏少期,2006年—2018年為降雹偏少期;2002年及以后存在準11 a年際尺度周期變化,呈偏多—偏少—偏多變化。1996年是冰雹日數的氣候突變年份,表明鄂爾多斯市冰雹日數在1996年后下降趨勢顯著。