高職汽車專業診斷與改進研究

——以汽車制造與裝配技術專業為例

包頭職業技術學院 沈盛軍,楊秀芳

1 專業基本概況

包頭職業技術學院于1996年成立汽車制造與裝配技術專業,該專業在2008年被評為內蒙古自治區品牌專業,同年列入教育部、財政部國家示范高職院校重點專業群;2009年國防科工局投入150萬元進行國防工業實訓基地建設;2015年中央財政投入170萬元建設汽車技術公共實訓基地,同年汽車制造與裝配技術專業成為學院特色專業。

該專業在建設過程中秉承工學結合、校企合作、積極服務地方產業的理念,不斷創新人才培養模式,實施了理實一體化和現代信息化技術應用教學改革。已建成10個校內實訓基地,32個校外實訓基地。建設了一支具有較高水平的“雙師”素質和專兼結合的“雙導師”專業教學團隊。

2 診改運行

經過對汽車制造與裝配技術專業進行SWOT分析,確定了要緊抓創新發展行動計劃機遇,開展國家級骨干專業建設的計劃。按照自我診斷、自我改進的思路構建專業運行質量提升措施,明確專業建設目標鏈、標準鏈,開展專業診斷改進工作。

2.1 構建專業自主質量改進螺旋

為保證專業診改順利實施,專業建設團隊以“目標、標準、設計、組織、實施(監測、預警、改進)、診斷、激勵、學習、創新、改進”質量改進螺旋為基礎,認真梳理本專業診改要素內涵,牢牢把握專業建設的關鍵因素及特點,進行廣泛調研與討論,構建本專業的質量改進框架,推進專業建設質量螺旋上升。

2.2 兩鏈打造

2.2.1 建立目標鏈

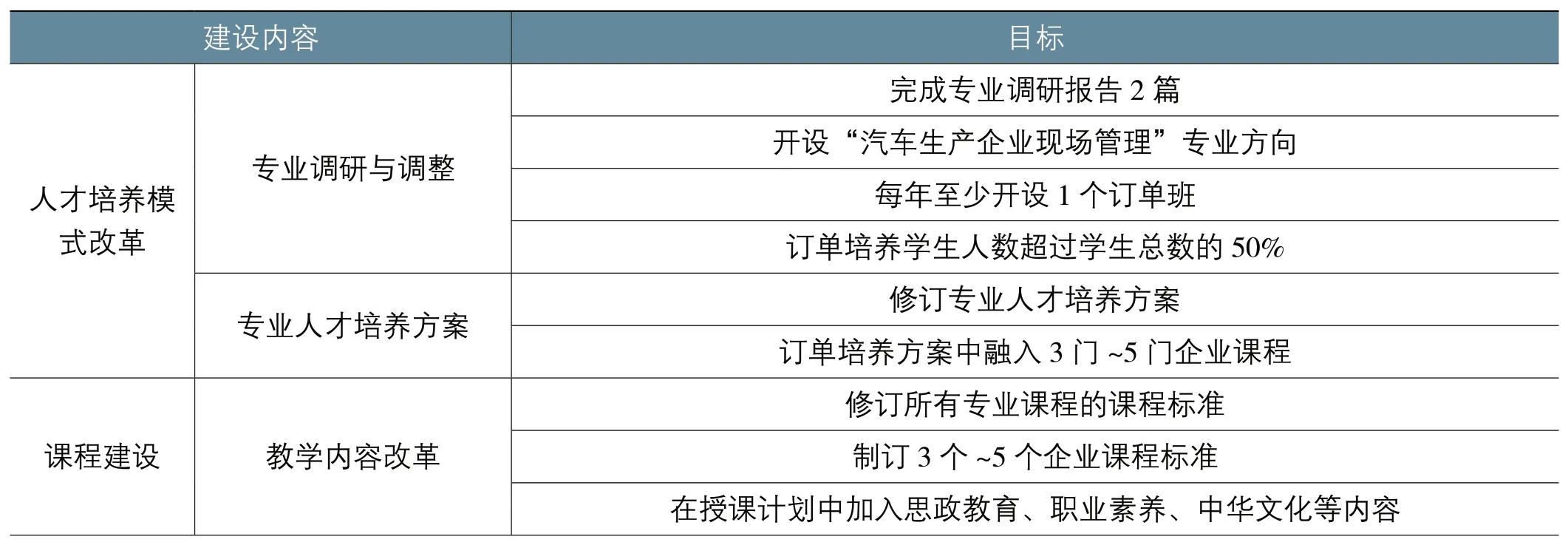

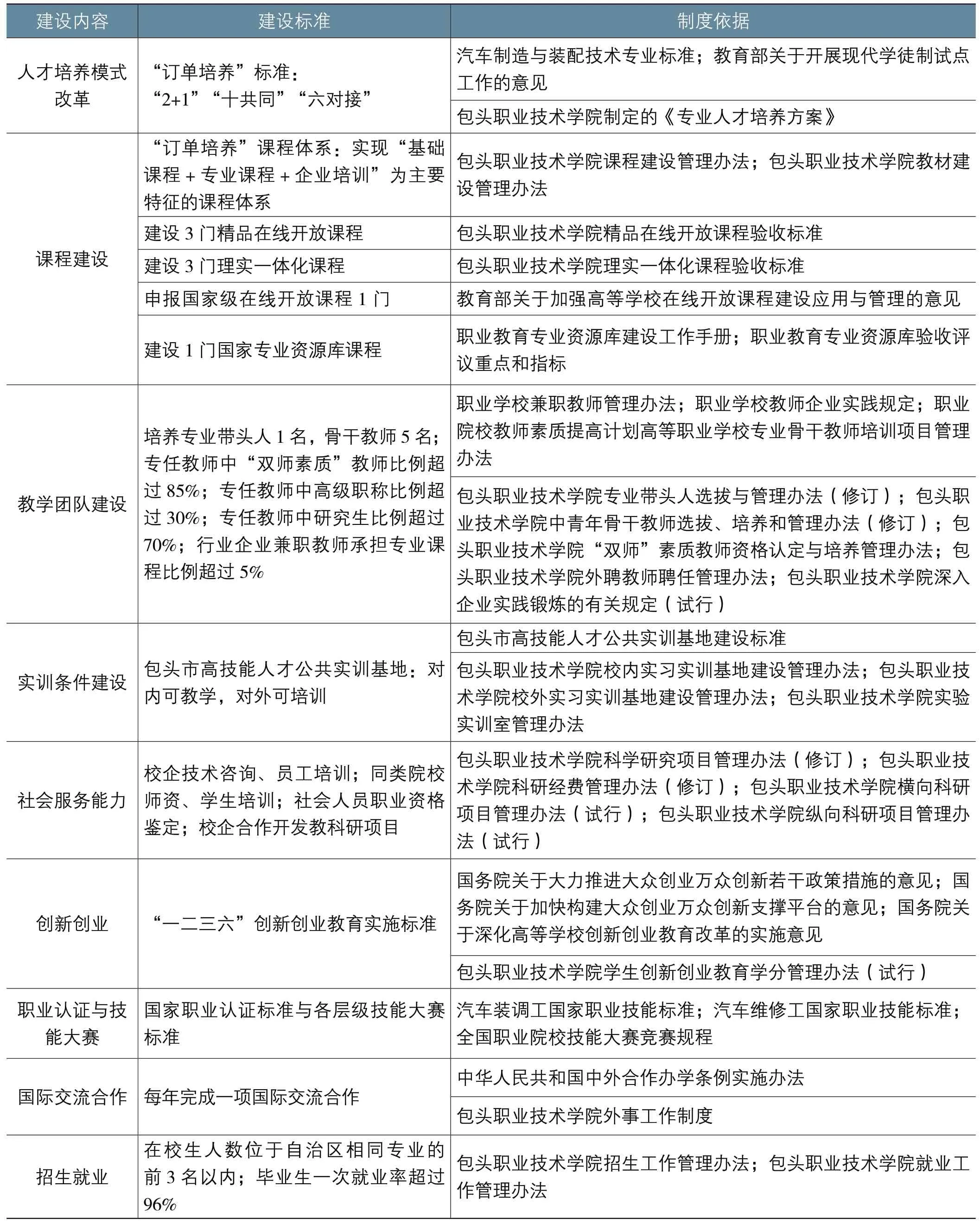

依據學院十三五專業建設規劃和車輛工程系十三五建設規劃,緊抓創新發展行動計劃機遇,確定專業建設總目標為:建設國家級骨干專業。使專業整體實力顯著增強,服務中國制造2025的能力和服務區域經濟社會發展的水平顯著提升。在此基礎之上,明確各建設內容的具體目標,見表1所列,解決做什么的問題。

表1 目標鏈打造

續表

續表

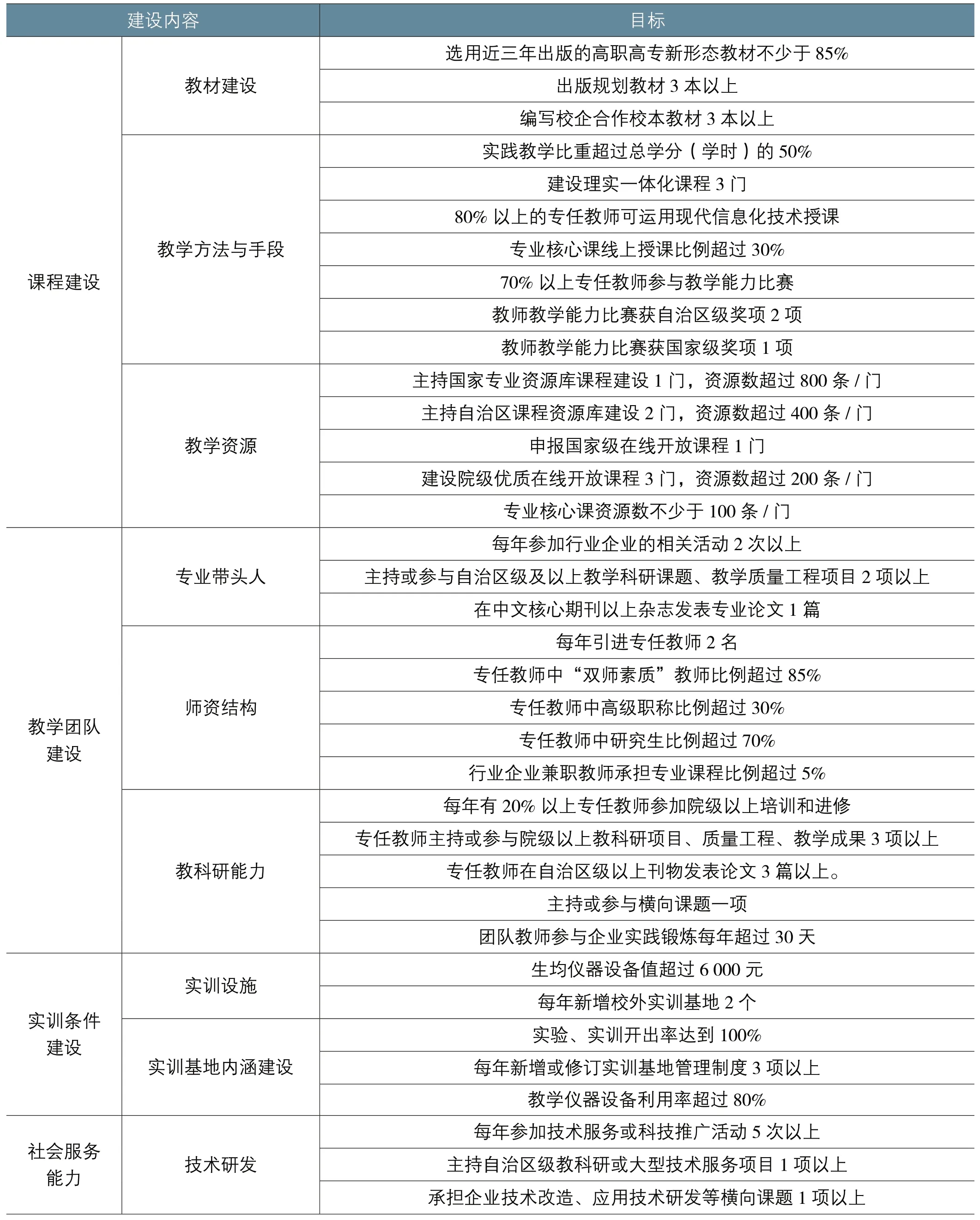

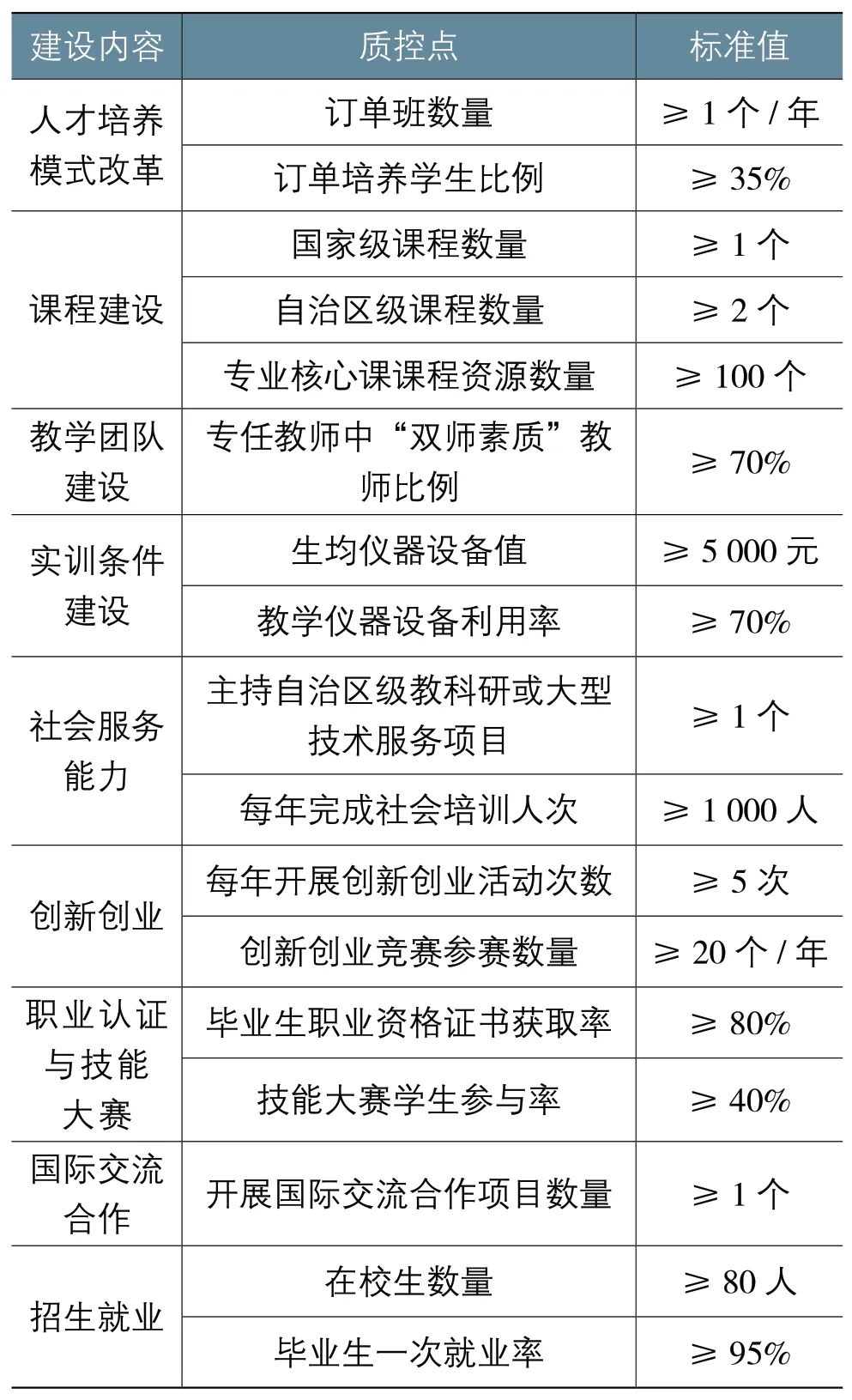

2.2.2 標準鏈建立以提高質量為核心,明確解決做到什么程度的問題,標準鏈見表2所列。

表2 標準鏈打造

2.2.3 設計與組織

根據目標鏈與標準鏈,制訂專業人才培養方案,確定年度實施計劃,在專業建設指導委員會的指導下,經系部教學工作委員會審定,組織專業建設團隊成員,明確責任主體,確定工作職責、完成時限、完成標準等要素,統籌人、財、物等資源,推進專業建設實施。

2.2.4 實施、監測、預警、改進

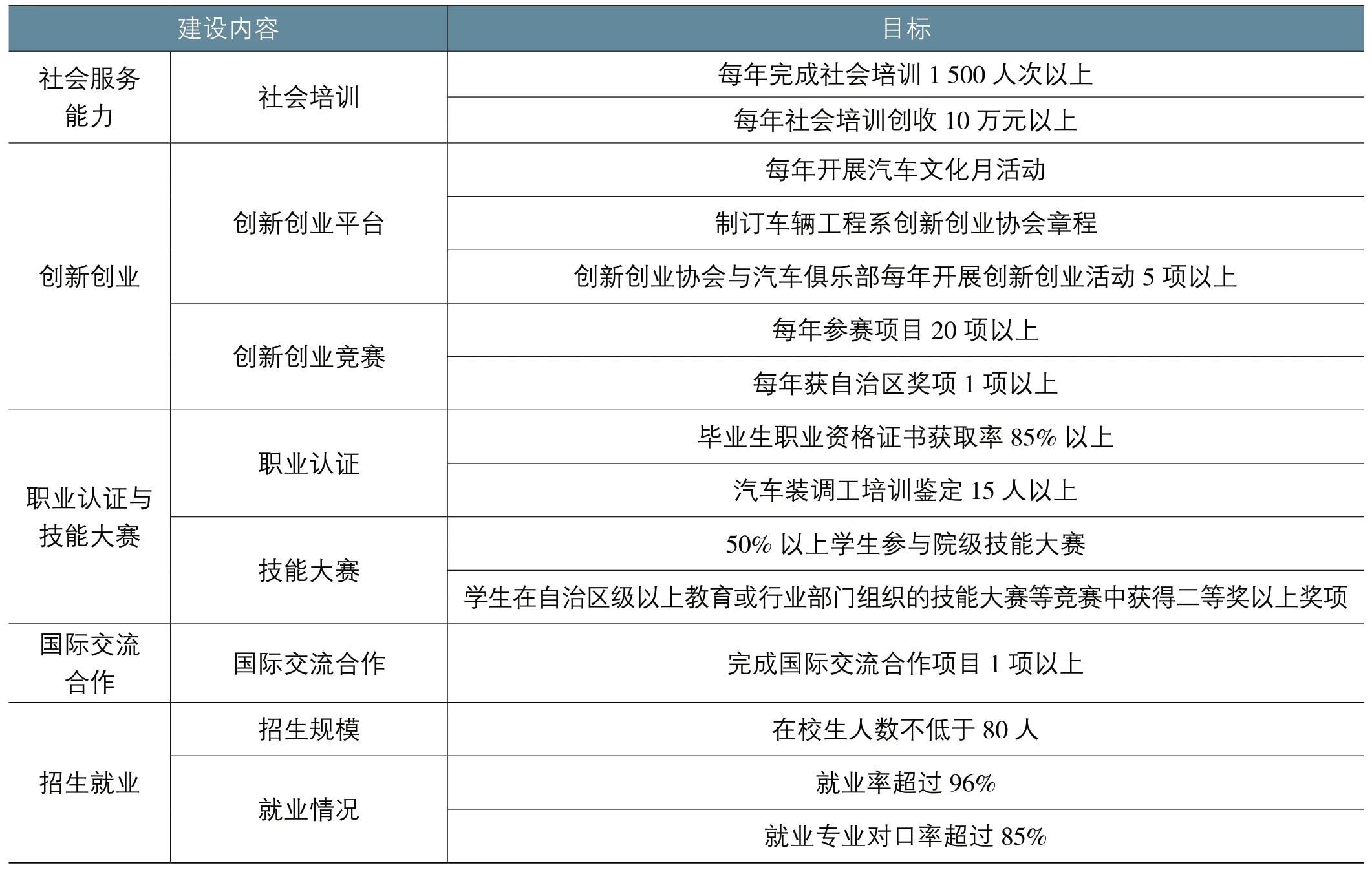

分析專業建設目標的內容體系和建設任務實施流程,把握專業建設關鍵要素和質量控制拐點,充分考量可控性、可量化性、可參考性,確定專業建設質量控制點(表3)。依據質量控制點監測專業建設運行狀態,自主動態實施預警與改進。

表3 專業建設質量控制點

2.2.5 診斷

把目標達成度作為診斷的重要關注點,完善考核機制,逐項對比各項專業建設任務的目標值和完成值,找出差距,分析原因,實施改進。

2.2.6 激勵、學習、創新

針對診斷過程中出現的問題,采用激勵、學習、創新的方式提高師生的解決問題能力,尋找解決問題的最佳方案。

(1)激勵。鼓勵專任教師積極參與課程建設,不斷豐富教學資源,努力實現線上、線下教學緊密結合;鼓勵教師參加教學能力競賽,通過競賽,提升教學設計與授課能力。對響應號召的專任教師在評獎評優、培訓提高等方面給予傾斜政策。鼓勵學生參與技能大賽及創新創業大賽,以賽促學。對參與的同學給予獎勵學分,并在課業成績,評獎評優等方面給予傾斜政策。

(2)學習。通過學習,提高專任教師的信息化資源制作水平,提升創新創業意識,不斷提高創新創業競賽指導能力。

(3)創新。改變以前等人員上門的社會培訓模式,調整為主動出擊,主動聯系,充分利用包頭市高技能人才培養公共實訓基地,增加社會培訓數量,提升培訓質量。招生規模逐年呈下滑趨勢是本建設周期內專業發展面臨的最嚴峻問題。在采取積極的招生政策同時,還需要創新工作手段,采取了以下三方面改進措施:一是調整招生目標,增加專業的單獨招生計劃;二是積極進行企業調研,開設汽車生產企業現場管理專業方向,增強專業吸引力;三是內部發掘,通過訂單培養方式增強專業就業率與就業質量,吸引其他汽車類專業學生進入本專業進行學習。

2.2.7 改進

(1)針對診斷過程中發現的沒有達成的目標,經過激勵、學習、創新階段后,均可找到相應較合適的解決措施,需要納入下一循環繼續完成目標。

(2)針對診斷過程中發現的達成度超過200%的目標,需要在下一個工作循環中繼續提升。

3 診改成效

3.1 國家級骨干專業建設工作穩步推進

訂單培養成為專業主要人才培養模式;課程建設取得突破進展,增加了1門國家級課程建設;師資力量不斷提升,實訓條件充分改善,專業建設各方面在不斷診斷改進過程中均實現了螺旋上升。

3.2 引擎驅動

3.2.1 制度引擎

在學院相關診改制度指導下,形成專業帶頭人引領,骨干教師跟進,全體成員普及的學習氛圍,使得質量保障體系理念深入人心,內生動力增強,自我診斷、自我改進成為工作常態。

3.2.2 文化引擎

以汽車文化月為載體,在全面推進汽車文化在校園普及的同時,有機結合工匠精神、職業素養、質量意識、質量精神、質量行為、質量價值觀、質量形象等,將專業由粗獷型發展轉為精細型發展。

3.2.3 平臺建設

在專業建設過程中使用了校本數據平臺、教務管理系統、學生管理系統、人事管理系統等多個平臺,實現了數據的在線采集與檢測;授課過程中使用了職教云、微信公眾號等平臺,實現線上、線下混合式教學。

4 存在的問題與改進方向

4.1 存在的不足和原因

(1)部分教師對診斷與改進的理念與工作機制尚不清晰,沒能很好與工作實際有效結合。

(2)部分專業建設質量控制點及預警值設計缺乏合理性、可操作性,導致質量提升監測不到位,預警不及時。

(3)校本數據平臺建設與應用不足,導致上層循環不夠順暢。

4.2 改進方向

(1)不斷加強對教師的培訓,將專業建設的螺旋提升深入人心,并在工作實際中不斷實施自我診斷與改進。

(2)增加調研力度與實效,合理設置質控點及預警值,增強量化性及可操作性指標。

(3)協助學院盡快完善校本數據平臺建設,充分實現完整體系循環改進。