鎖定已知 構建聯系 設定未知 發展思維

——以“用一元二次方程解決問題”課堂教學為例

?江蘇省無錫市江南中學 王 蕾

1 引言

“用一元二次方程解決問題”是蘇教版九年級(上)第一章第四節的內容.在本章的前三節學生已經學習了一元二次方程的概念、解法,以及方程的解與系數的關系,對一元二次方程相關知識有了系統的認知.接下來通過探究實際生活中數量關系的過程,體會、體驗一元二次方程解決實際問題的數學模型;同時,在運用一元二次方程解決現實生活中實際問題時,不僅要注意解方程的過程,還要檢驗所得的解是否符合問題的實際[1].

2 創設實際問題情境,引導學生進入課題

從字面上看“用一元二次方程解決問題”這一課題有兩個方面的含義:一是運用的知識是一元二次方程,另一是解決的問題是現實生活問題.因此,把實際問題轉化為數學問題,對現實生活問題進行數學建模,不僅僅是列出一元二次方程去求出問題的解,而且還要進行推理判斷所得出的結果與生活實際是否相符,這是本課題的重點,也是本課題的難點.

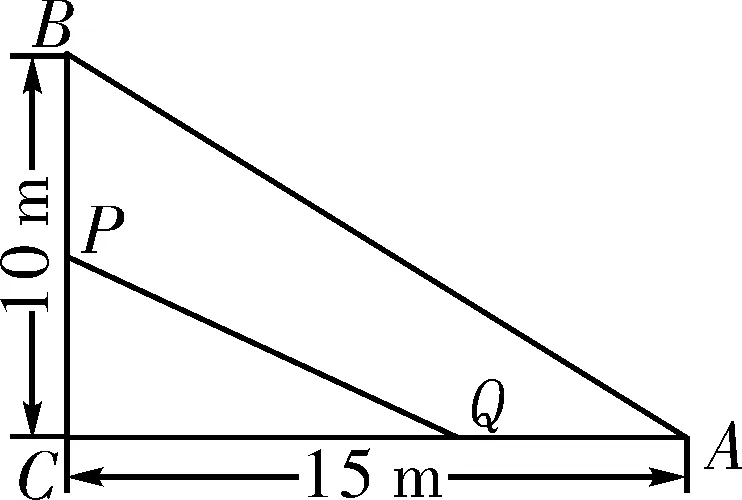

圖1

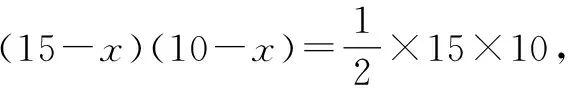

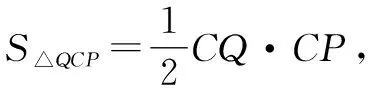

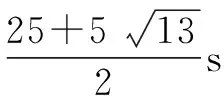

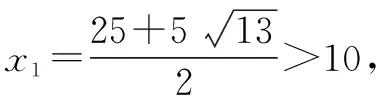

導入情境(電子白板展示)如圖1,Rt△ACB是一養魚池的一角,∠C=90°,為了捕魚,一漁網同時由A,B兩點出發分別沿魚池邊緣AC,BC方向向點C勻速移動至點Q,P,它們的速度都是1 m/s,問多長時間后△QCP的面積為Rt△ACB面積的一半?

創設目的:為了讓學生將實際問題具體化,在引入課題之時創設的問題情境用圖象形式呈現,讓生活問題具有“數學模型”化的特征,學生用數學方法建模就可以簡單化.

3 引導探究解題過程,幫助學生對實際問題進行數學建模

“引導探究解題過程”“幫助學生進行數學建模”是幫助學生掌握應用一元二次方程解決實際問題的方法步驟,并且是提高分析問題、解決問題能力的關鍵.

教學案例1

師:如何計算CQ,CP的值呢?

生:根據點A到點Q與點B到點P距離相等.(進行討論、各抒己見.)

師:若點A到點Q的距離是xm,又怎樣計算CQ,CP的值?

生:CQ=(15-x)m,CP=(10-x)m.

師:請同學們解決情境中的問題.

師:這兩個數據都符合實際情況嗎?

師:通過以上問題說明,利用一元二次方程解決問題不僅要求出具體數值,而且還要分析判斷是否存在某種數量關系;同時,用一元二次方程解決實際問題時,不僅要注意方程求得的解是否正確,還要檢驗方程的解是否與問題的實際情境相符合.請大家思考上述解決問題的主要步驟.

學生:通過小組討論,歸納總結出:

①從情境中找出存在的量的關系,列出等式;

②在列出的等式中發現未知量,設定未知數;

③將設定未知數代入列出的等式中進行求解;

④檢驗所得出的未知量與情境是否相符.

教學反思:通過案例分析不難發現,這是一種探究、討論、啟發式的教學過程.在此過程中,教師一直引導鼓勵學生自主探究、合作交流,培養自覺思考的良好習慣,實現對實際情境問題的數學建模.

4 驅動內化解題的潛能,強化學生對數學建模的解題應用

對實際問題的數學建模,其作用之一是規范學生的解題步驟,形成一種抽象思維的定式.因此,在課題的導入情境中作出相應的變式,讓學生在已經熟悉的情境中拓展思維是很有必要的.也就是說,對一節課的知識要鞏固,通過變式練習達成“堂堂清”[2].

變式情境(電子白板展示)如圖1,Rt△ACB是一養魚池的一角,∠C=90°,為了捕魚,一漁網同時由A,B兩點出發分別沿魚池邊緣AC,BC方向向點C勻速移動至點Q,P,漁網的速度分別是1.5 m/s,1 m/s,若△QCP的面積為Rt△ACB面積的一半,則需經過多長的時間?

教學案例2

生:不能直接設點A到點Q的距離或點B到點P的距離了,應該設需要的時間為xs,這樣AQ=1.5xm,BP=xm,于是有CQ=(15-1.5x)m,CP=(10-x)m.

師:這兩個數據都符合實際情況嗎?

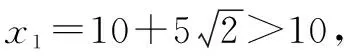

生:當點Q,P在Rt△ACB的邊上時,15-1.5x>0且10-x>0,即0 教學反思:這個案例是最初導入情境的變式,盡管情境涵蓋的數學關系式的原理是相同的,但比原來的問題情境有了進一步拓展,即不能直接設定點Q,P走過的路程了,除非學生發現了AB∥QP,這需要獨到的眼光才能察覺.所以,在用一元二次方程解決實際問題時,假設的未知量也至關重要. 總之,用一元二次方程解決實際問題時,問題情境的表達方式是實際情境的真實反映.當其中有些數量關系比較隱蔽時,在探究過程中假設未知量以及正確建立一元二次方程是學生的難點,需要教師恰當地引導.在課堂教學過程中教師要做到:創設現實生活中的實際問題情境,引導學生進入課題;引導探究解題過程,幫助學生對實際問題進行數學建模;驅動內化解題的潛能,強化學生對數學建模的解題應用.這樣,就一定能夠讓學生弄清問題情境,鎖定已知,構建聯系,設定未知,發展思維.

5 結束語