欠發(fā)達(dá)山區(qū)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對(duì)策研究

——以廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣為例

李秋妍

(廣西工程咨詢集團(tuán)有限公司,廣西 南寧 530022)

一、生態(tài)產(chǎn)業(yè)化相關(guān)研究

生態(tài)資源通常指山水林田湖草等既能提供物質(zhì)產(chǎn)品或要素,又能起到生態(tài)調(diào)節(jié)功能的自然資源,具有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和環(huán)境價(jià)值[1],是生態(tài)產(chǎn)業(yè)化的基本生產(chǎn)要素。關(guān)于生態(tài)產(chǎn)業(yè)化的定義,學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為生態(tài)產(chǎn)業(yè)化是以生態(tài)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科理論為依據(jù),以森林、濕地、草原、湖泊等生態(tài)資源為特殊資產(chǎn),通過(guò)社會(huì)化大生產(chǎn)、市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)的方式,將生態(tài)資產(chǎn)作為重要的生產(chǎn)要素投入生產(chǎn)出生態(tài)產(chǎn)品和服務(wù),從而實(shí)現(xiàn)生態(tài)資源的增值和保值[2-4]。溫鐵軍等進(jìn)一步指出生態(tài)產(chǎn)業(yè)化是活化不被定價(jià)而長(zhǎng)期沉淀的自然資源,通過(guò)生態(tài)資源價(jià)值化實(shí)現(xiàn)形式的創(chuàng)新,促進(jìn)資源要素有序流動(dòng)[5]。關(guān)于生態(tài)產(chǎn)業(yè)化的演化路徑,學(xué)者們普遍認(rèn)為生態(tài)資源必須經(jīng)過(guò)所有權(quán)的確認(rèn)升級(jí)成為生態(tài)資產(chǎn)[6],劉小雙等學(xué)者進(jìn)一步總結(jié)了從生態(tài)資源、生態(tài)資產(chǎn)、生態(tài)資本、生態(tài)產(chǎn)品或者服務(wù)到生態(tài)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化的內(nèi)在演化邏輯[7]。生態(tài)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)價(jià)值、生態(tài)資本化路徑等生態(tài)經(jīng)濟(jì)的相關(guān)理論及觀點(diǎn)為區(qū)域生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了相關(guān)的理論基礎(chǔ)。

隨著“綠水青山就是金山銀山”理念上升為我國(guó)發(fā)展的基本方略和重要國(guó)策,特別是在鄉(xiāng)村振興大背景下,學(xué)者們開(kāi)展了區(qū)域生態(tài)產(chǎn)業(yè)化的實(shí)踐探索,研究鄉(xiāng)村地區(qū)如何培育的生態(tài)產(chǎn)業(yè),如對(duì)貴州生態(tài)產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)生態(tài)化協(xié)同發(fā)展理論與實(shí)證[8],對(duì)南平市推動(dòng)建立“生態(tài)銀行”研究[9],對(duì)百色市鄉(xiāng)村地區(qū)生態(tài)資源利用的研究[10]等。鄉(xiāng)村生態(tài)產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐方面,浙江省鄉(xiāng)村生態(tài)產(chǎn)業(yè)化走在全國(guó)的前列,受到學(xué)術(shù)界廣泛關(guān)注,形成的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展經(jīng)驗(yàn)是其他區(qū)域開(kāi)展相關(guān)探索實(shí)踐的典型案例。

二、凌云縣生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)條件

1.縣域概況

凌云隸屬百色市,位于云貴高原東南部邊緣,縣域面積2053平方公里,屬于桂西北山原地帶,整個(gè)山地面積占全縣總面積的93.32%;平地面積占全縣總面積的3.28%,是廣西典型的大石山區(qū)。

(1)從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平看,2020年凌云縣區(qū)生產(chǎn)總值48.6億元,在百色市11個(gè)縣(區(qū))中排名第七,在廣西111個(gè)縣(區(qū))中排名第103;人均GDP為1.46萬(wàn)元/人,遠(yuǎn)低于廣西和全國(guó)平均水平。2020年凌云縣被認(rèn)定為脫貧摘帽縣,但財(cái)政收入低下、工業(yè)底子薄,對(duì)經(jīng)濟(jì)的支持能力不強(qiáng),工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足,缺乏龍頭企業(yè)和大項(xiàng)目帶動(dòng),總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍然比較落后。

圖1 2015年~2020年凌云縣GDP、財(cái)政收入變化情況

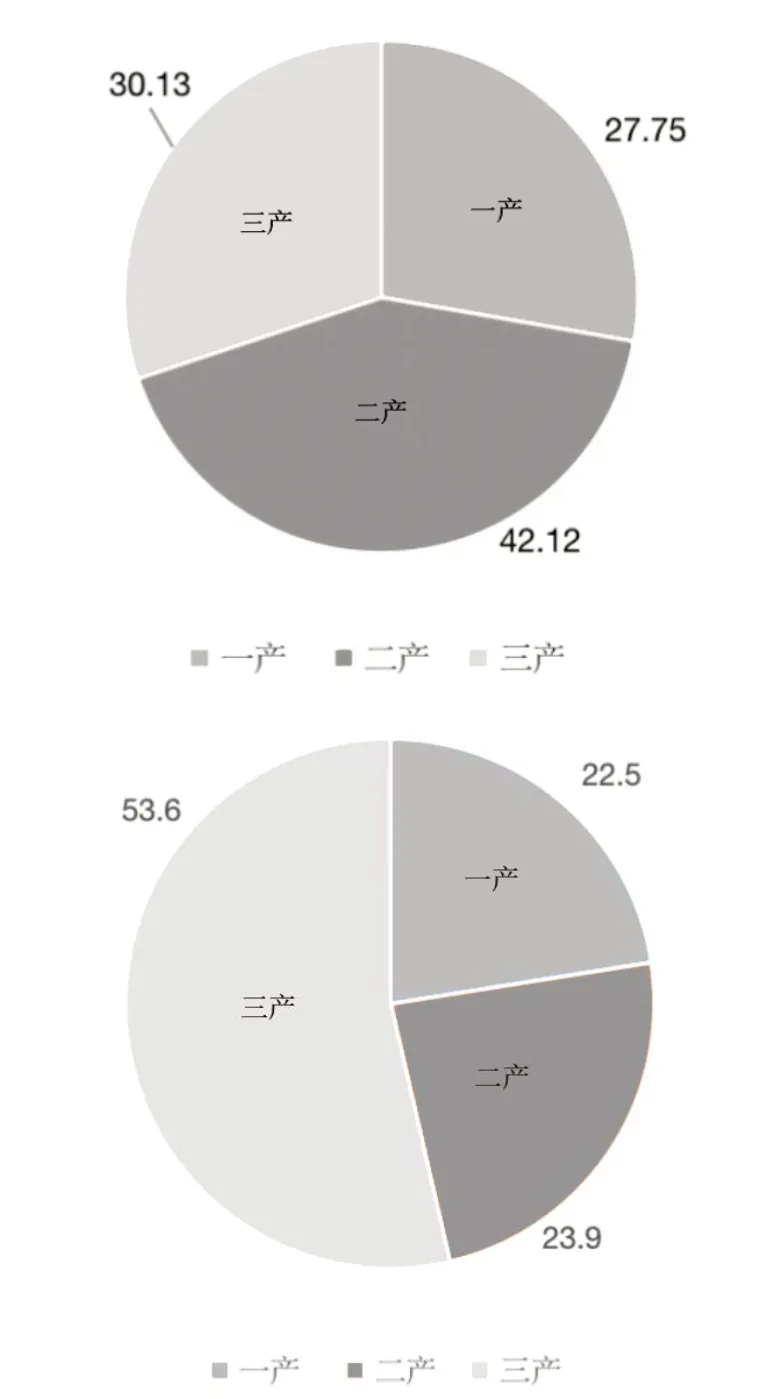

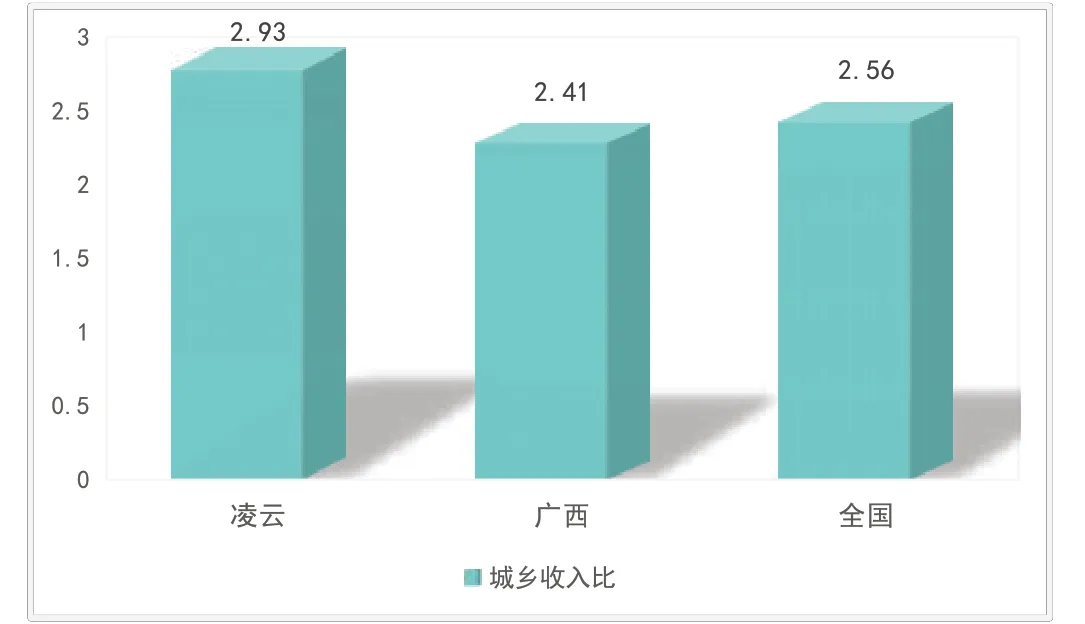

(2)從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看,三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從2015年的27.75∶42.12∶30.13調(diào)整到2020年的22.5∶23.9∶53.6,一產(chǎn)、二產(chǎn)比重總體呈下降趨勢(shì),三產(chǎn)比重逐漸上升。農(nóng)業(yè)方面以茶葉、桑蠶、油茶、烏雞、茶鄉(xiāng)黃金冠雞等特色種養(yǎng)業(yè)為主;工業(yè)方面以建材、精制茶加工等傳統(tǒng)加工制造為主,全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量不夠大,產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠優(yōu),戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足;服務(wù)業(yè)方面,旅游業(yè)發(fā)展迅速,全年接待游客220萬(wàn)余人次,綜合消費(fèi)20億元。

圖2 2015年(上)與2020年(下)凌云縣三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)比

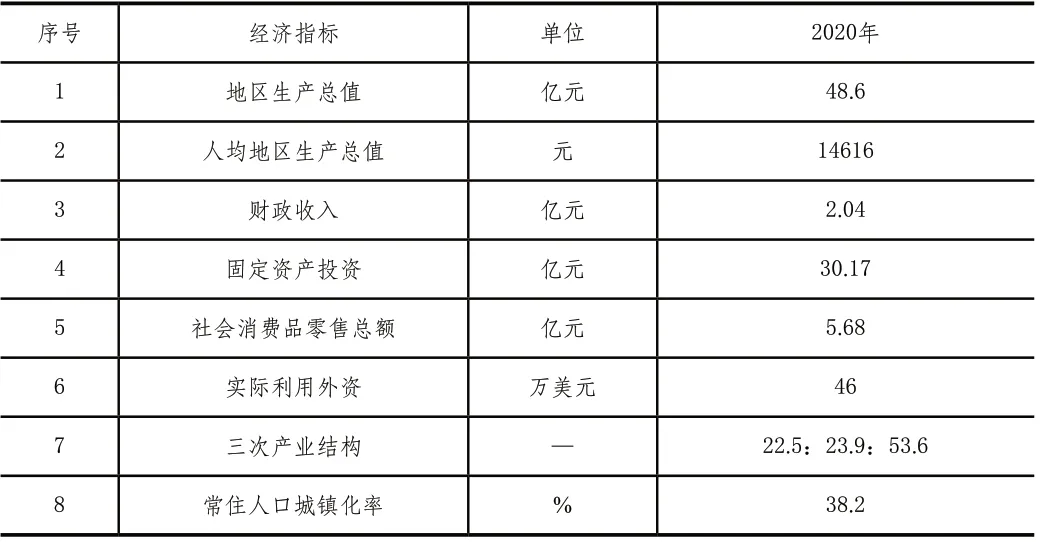

(3)從城鄉(xiāng)發(fā)展看,第七次人口普查顯示,凌云縣常住人口為18.82萬(wàn)人,常住人口城鎮(zhèn)化率38.2%;2020年城鄉(xiāng)收入差距為2.93,低于廣西的2.41和全國(guó)的2.56,城鄉(xiāng)收入差距較大,城鄉(xiāng)發(fā)展不協(xié)調(diào),鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和基礎(chǔ)公共服務(wù)薄弱,已脫貧人口內(nèi)生動(dòng)力不足,持續(xù)增收困難等問(wèn)題依然突出。鄉(xiāng)村仍是凌云縣最難啃的“硬骨頭”,凌云縣要實(shí)現(xiàn)共同富裕,推動(dòng)鄉(xiāng)村地區(qū)振興發(fā)展是必由之路。

圖2 2020年凌云縣城鄉(xiāng)收入比與廣西、全國(guó)對(duì)比

2.凌云縣生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)

凌云縣素有“古府凌云”“茶鄉(xiāng)凌云”“山水凌云”“長(zhǎng)壽凌云”“活力凌云”“壯志凌云”之美譽(yù),生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)顯著。

(1)生態(tài)產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì)。凌云縣中國(guó)名茶之鄉(xiāng),中國(guó)蠶桑之鄉(xiāng),國(guó)家有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證示范創(chuàng)建區(qū)、全國(guó)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品基地,茶葉、蠶繭、中草藥、山泉水等綠色產(chǎn)業(yè)資源質(zhì)優(yōu)量豐,年產(chǎn)干茶6028噸,銷售鮮繭4612.3噸,油茶籽產(chǎn)量2.18萬(wàn)噸,烏雞、茶鄉(xiāng)黃金冠雞出欄突破100萬(wàn)羽。凌云白毫茶獲“凌云白毫”國(guó)家地理標(biāo)志證明商標(biāo),是亞洲唯一能加工出綠紅白黃黑青六大類茶品的茶樹(shù)品種,“凌云烏雞”認(rèn)定為國(guó)家地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品,擁有茶葉、大紅枇杷、牛心李等一批綠色食品和有機(jī)食品。

表1 2020年凌云縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況

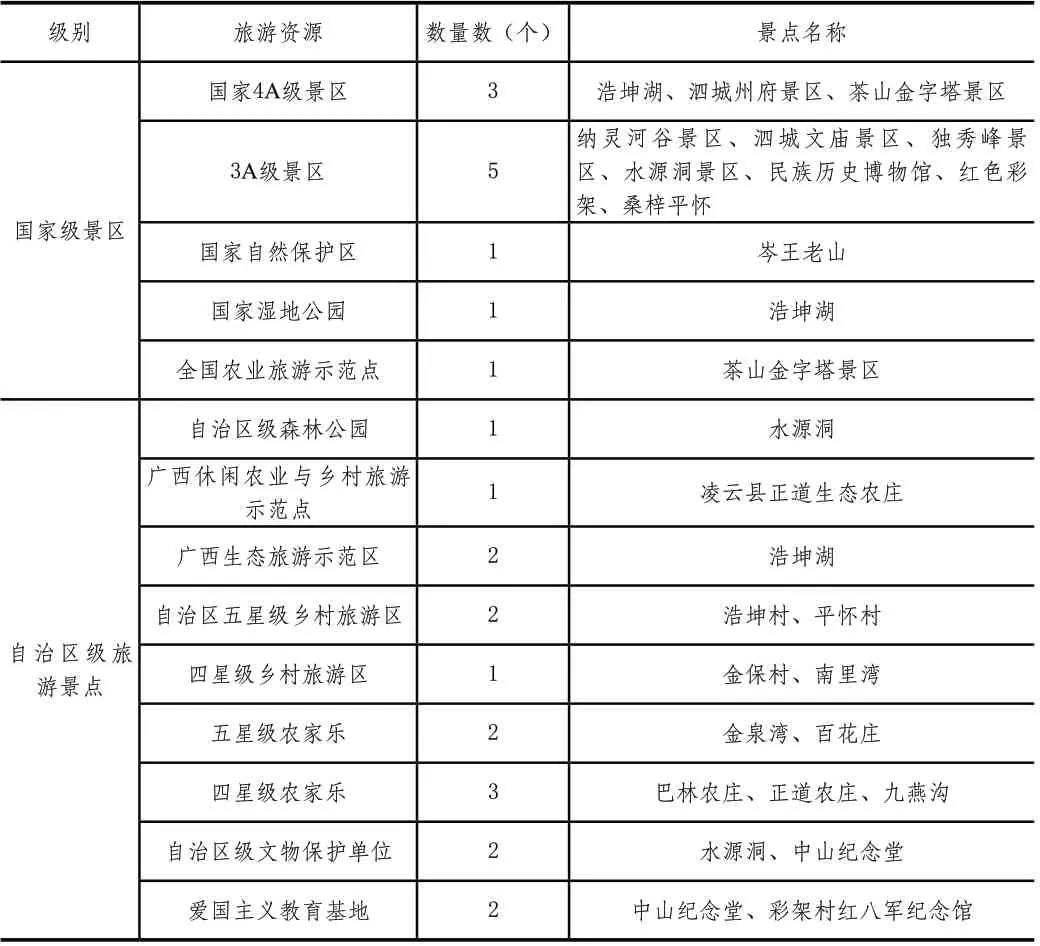

(2)生態(tài)旅游資源優(yōu)勢(shì)。凌云縣是中國(guó)最佳養(yǎng)生休閑旅游名縣、國(guó)家園林縣城,享有“山上水鄉(xiāng)、古府凌云、宜居天堂”的美譽(yù),擁有國(guó)家4A級(jí)景區(qū)3個(gè),3A級(jí)景區(qū)5個(gè),國(guó)家自然保護(hù)區(qū)1個(gè),國(guó)家濕地公園1個(gè)。境內(nèi)自然生態(tài)環(huán)境得天獨(dú)厚,擁有典型的喀斯特巖溶地貌;茶文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),是商務(wù)部茶業(yè)出口基地;千年古府文化、泗城土司府等文化底蘊(yùn)深厚;少數(shù)民族特色文化鮮明,擁有壯族72巫調(diào)、壯族吼喊歌圩、壯族夜婚習(xí)俗、瑤族長(zhǎng)號(hào)藝術(shù)等多項(xiàng)國(guó)家、自治區(qū)級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

表2 凌云縣旅游文化資源統(tǒng)計(jì)表

(3)綠色生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)。凌云縣屬于國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū),是國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣。全縣空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)98.6%,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上集中式飲用水水源水質(zhì)、地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)100%。森林覆蓋率達(dá)84.28%,全縣森林覆蓋率比“十二五”時(shí)期高出6.24個(gè)百分點(diǎn),居廣西第三,百色第一。自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、國(guó)家濕地公園、飲用水源保護(hù)區(qū)等受保護(hù)面積占國(guó)土面積的39.5%。獲批國(guó)家級(jí)生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向型開(kāi)發(fā)(EOD)模式試點(diǎn),成為廣西唯一入選項(xiàng)目。

3.凌云縣生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在問(wèn)題

凌云縣雖然生態(tài)資源豐富,但是生態(tài)資源潛力開(kāi)發(fā)深度不夠,生態(tài)資源生產(chǎn)方式相對(duì)粗放,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。一是生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈尚未構(gòu)建起來(lái)。凌云縣對(duì)生態(tài)資源的開(kāi)發(fā)形式主要集中于單一要素利用,區(qū)域關(guān)鍵生態(tài)優(yōu)勢(shì)未能轉(zhuǎn)化為生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐。如茶產(chǎn)業(yè),以茶葉種植和茶葉加工為主,缺乏后續(xù)等茶葉飲品加工、茶酒等精深加工環(huán)節(jié),整個(gè)產(chǎn)業(yè)還為做到深層次、長(zhǎng)鏈條的開(kāi)發(fā)。對(duì)于蠶繭、中草藥、山泉水等生態(tài)資源的開(kāi)發(fā)大部分都只是停留在前端種植環(huán)節(jié),資源能源就地轉(zhuǎn)化率低,尚未形成生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。二是多元化對(duì)生態(tài)旅游體系尚未形成。凌云縣雖然生態(tài)旅游資源豐富,旅游資源挖掘開(kāi)發(fā)不足,旅游產(chǎn)品不夠豐富,旅游與古府文化、紅色文化、體育、農(nóng)業(yè)的融合度不高,旅游服務(wù)體系有待完善,鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,缺乏跨區(qū)域精品旅游線路。三是森林資源綜合利用率不高,雖然森林覆蓋率達(dá)84.28%,但森林資源潛力未能充分釋放,森林碳匯、森林旅游等產(chǎn)業(yè)亟待開(kāi)發(fā)。此外,生態(tài)資源轉(zhuǎn)化為生態(tài)資本,進(jìn)而在轉(zhuǎn)化為生態(tài)資產(chǎn)的機(jī)制體制尚未建立。

三、凌云縣生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對(duì)策

依托凌云縣生態(tài)資源優(yōu)勢(shì),以深圳鹽田區(qū)對(duì)口幫扶凌云縣對(duì)契機(jī),打造全新對(duì)生態(tài)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式、特色生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈和核心生態(tài)產(chǎn)品品牌,實(shí)現(xiàn)生態(tài)資源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

1.構(gòu)建“5+5+4”的生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系

充分利用生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品資源、生態(tài)旅游資源和生態(tài)環(huán)境資源,發(fā)展生態(tài)茶葉產(chǎn)業(yè)、桑蠶產(chǎn)業(yè)、茶油加工產(chǎn)業(yè)、凌云烏雞產(chǎn)業(yè)和生態(tài)飲品產(chǎn)業(yè)五大生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈,高端林業(yè)加工、特色經(jīng)濟(jì)林、林下種養(yǎng)殖、森林旅游和林業(yè)碳匯五大生態(tài)林業(yè)產(chǎn)業(yè),生態(tài)康養(yǎng)旅游、文化旅游和紅色旅游、體育旅游四大旅游產(chǎn)業(yè),形成“5+5+4”的生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系。通過(guò)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的模式,將生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品、林地、湖水等生態(tài)資源向生態(tài)資本轉(zhuǎn)化;通過(guò)生態(tài)空間與產(chǎn)業(yè)形態(tài)融合發(fā)展的模式,將生態(tài)旅游空間與旅游與農(nóng)業(yè)、文化、體育、康養(yǎng)等元素融合,促進(jìn)生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)同發(fā)展和良性互動(dòng)。

2.打造特色生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈

(1)構(gòu)建特色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞凌云茶葉、蠶繭、中草藥、山泉水、烏雞等特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品,推動(dòng)單個(gè)生態(tài)種植產(chǎn)業(yè)向系統(tǒng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變,形成若干條生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。一是構(gòu)建生態(tài)茶葉產(chǎn)業(yè)鏈,上游鞏固茶葉生態(tài)化種植規(guī)模,中游延伸發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)精深加工,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)茶酒產(chǎn)品,積極研發(fā)推出茶食品、速溶茶、茶膠囊等多種含茶類產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)品的形態(tài)與功能多樣化,提高茶葉附加值;拓展發(fā)展發(fā)展茶文化旅游,促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)一二三產(chǎn)融合發(fā)展。二是構(gòu)建桑蠶產(chǎn)業(yè)鏈,上游擴(kuò)大桑葉種植面積,推動(dòng)發(fā)展桑蠶加工,創(chuàng)新開(kāi)發(fā)桑果酒、桑果汁、桑葉茶、桑葉菜、桑葉粉、桑藥材、桑枝菌、桑枝板材等產(chǎn)品;開(kāi)發(fā)桑葉有機(jī)肥、提取桑葉綠素等深加工產(chǎn)品;積極開(kāi)發(fā)蠶沙葉綠素、蛹蛋白、蛹蟲(chóng)草、蛹油、食用蛹蛾、蠶蛾酒等新產(chǎn)品,最大化延伸產(chǎn)業(yè)鏈。三是構(gòu)建茶油加工產(chǎn)業(yè)鏈,上游建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)山茶油原料、茶林示范合作基地,積極延伸發(fā)展保健、化妝品精油、茶皂素等副產(chǎn)品,推進(jìn)建設(shè)山茶油文化展示體驗(yàn)和山茶油品種標(biāo)本園,加強(qiáng)凌云油茶品牌建設(shè),著力構(gòu)建油茶研發(fā)、良種培育、種植、精深加工、銷售、農(nóng)文旅開(kāi)發(fā)的油茶全產(chǎn)業(yè)鏈。四是構(gòu)建凌云烏雞產(chǎn)業(yè)鏈,依托“凌云烏雞”品牌,推動(dòng)凌云烏雞養(yǎng)殖向前后端延伸、上下游延伸,構(gòu)建種雞培育、雞苗生產(chǎn)、肉雞養(yǎng)殖、有機(jī)肥加工、飼料加工、屠宰加工、肉雞深加工、冷鏈物流于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈,打造凌云烏雞產(chǎn)業(yè)一二三融合核心示范基地,實(shí)現(xiàn)凌云烏雞產(chǎn)品增值、產(chǎn)業(yè)增效。五是構(gòu)建生態(tài)飲品產(chǎn)業(yè)鏈,依托國(guó)家生態(tài)縣品牌和優(yōu)質(zhì)水資源、特色水果優(yōu)勢(shì),大力培育健康飲品加工產(chǎn)業(yè)和山泉水產(chǎn)業(yè),開(kāi)發(fā)桑葚果汁、牛心李汁等飲料產(chǎn)品,瞄準(zhǔn)健康水、兒童水、嬰兒水、學(xué)生水等細(xì)分市場(chǎng),打造系列高端健康飲用水產(chǎn)品。

(2)構(gòu)建特色生態(tài)林業(yè)經(jīng)濟(jì)體系。充分利用凌云縣的森林資源,發(fā)展高端林業(yè)加工、特色經(jīng)濟(jì)林種植、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游、林業(yè)碳匯等林業(yè)經(jīng)濟(jì),促進(jìn)林業(yè)資源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。一是發(fā)展高端林業(yè)加工,依托凌云本地以及周邊地區(qū)的木材資源,做大各種木材木料、人造板、單板、指接板、纖維板、生態(tài)板等板材加工,加快發(fā)展實(shí)木地板、高檔實(shí)木家具、實(shí)木門(mén)等高端產(chǎn)品,積極延伸發(fā)展下游人造炭、顆粒燃料、木油加工,促進(jìn)林業(yè)加工產(chǎn)業(yè)鏈高端化發(fā)展。二是發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林,推進(jìn)打造以八角為主,烤煙、堅(jiān)果等為輔的多元特色經(jīng)濟(jì)林體系。重點(diǎn)構(gòu)建八角產(chǎn)業(yè)鏈,上游建設(shè)八角標(biāo)準(zhǔn)化種植園區(qū),推動(dòng)八角低產(chǎn)改造;中游延伸發(fā)展加工產(chǎn)業(yè),建設(shè)八角加工產(chǎn)業(yè)園,引進(jìn)或培育八角產(chǎn)品深加工企業(yè),引進(jìn)莽草酸、茴香油、茴香腦等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)線;下游建設(shè)以八角為主導(dǎo)的農(nóng)村土特產(chǎn)品集散基地。三是發(fā)展林下種養(yǎng)殖,在條件適合的森林區(qū)域建設(shè)林下中草藥材種植經(jīng)濟(jì)區(qū)和林下養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)區(qū),探索發(fā)展林藥、林菜、林花、林禽、林蜂、林蟲(chóng)等多種經(jīng)營(yíng)模式。四是發(fā)展森林旅游,開(kāi)發(fā)星空露營(yíng)區(qū)、康復(fù)療養(yǎng)區(qū)、森林健康體驗(yàn)區(qū)、森林步道、森林素質(zhì)拓展區(qū)、自然研學(xué)百科教育營(yíng)地等森林旅游產(chǎn)品,促進(jìn)森林資源與旅游融合發(fā)展。五是發(fā)展林業(yè)碳匯,探索碳匯造林發(fā)展新模式,積極參與清潔發(fā)展機(jī)制碳匯造林項(xiàng)目、中國(guó)綠色碳基金支持開(kāi)展的碳匯造林項(xiàng)目以及其他碳匯造林項(xiàng)目等碳匯項(xiàng)目,提高碳匯收益。

(3)構(gòu)建農(nóng)文體旅融合發(fā)展體系。整合鄉(xiāng)自然山水風(fēng)光、古府文化、民族民俗文化等旅游資源,全力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),推動(dòng)農(nóng)文旅深度融合,打造生態(tài)康養(yǎng)文化品牌。一是發(fā)展生態(tài)康養(yǎng)旅游,依托優(yōu)質(zhì)的自然生態(tài)環(huán)境和豐富的中藥材資源,發(fā)展生態(tài)康養(yǎng)旅游、中醫(yī)康養(yǎng)旅游,以建設(shè)“候鳥(niǎo)型”養(yǎng)老養(yǎng)生基地為目標(biāo),培育發(fā)展理療養(yǎng)生業(yè),提升康養(yǎng)服務(wù)業(yè)水平。二是發(fā)展文化旅游,以茶文化、古府文化、民俗文化以及綠色農(nóng)業(yè)等特色資源為重點(diǎn),開(kāi)發(fā)集觀光、休閑、商務(wù)、康養(yǎng)、研學(xué)、文化體驗(yàn)為一體的高端文化旅游產(chǎn)品,加強(qiáng)傳統(tǒng)民俗村落旅游項(xiàng)目包裝策劃,形成歷史賦能、獨(dú)具特色、還原傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村民俗等文化產(chǎn)品。三是發(fā)展紅色旅游,依托彩駕村革命遺址遺跡、黨性教育基地等紅色資源,發(fā)展紅色文化旅游,開(kāi)發(fā)打造對(duì)黨忠誠(chéng)教育現(xiàn)場(chǎng)課、情景課展示交流等系列紅色研學(xué)教育產(chǎn)品,打造凌云紅色旅游教育品牌。四是發(fā)展體育旅游,開(kāi)發(fā)戶外攀巖、山地自行車(chē)、徒步、馬拉松等體育項(xiàng)目,打造一批精品體育旅游路線。

3.加強(qiáng)生態(tài)品牌建設(shè)

按照“有標(biāo)采標(biāo)、低標(biāo)提標(biāo)、無(wú)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”思路,加強(qiáng)凌云縣農(nóng)業(yè)加工產(chǎn)品品牌建設(shè),打響“綠色、長(zhǎng)壽、富硒”品牌。塑強(qiáng)區(qū)域公用品牌,加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志管理和品牌保護(hù),深入實(shí)施地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)工程,做好“凌云烏雞”“凌云牛心李”“凌云白毫”等品牌保護(hù)工作,擦亮凌云白毫、粵江源泉、凌云烏雞等一批品牌。實(shí)施特色產(chǎn)品品牌創(chuàng)建工程,引育一批自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和品牌效應(yīng)的龍頭企業(yè),引導(dǎo)企業(yè)與農(nóng)戶等共創(chuàng)品牌,繼續(xù)培育一批“土字號(hào)”“鄉(xiāng)字號(hào)”產(chǎn)品品牌,重點(diǎn)創(chuàng)響洞藏茶酒、茶山鯉魚(yú)、桑果保健酒等一批品牌,加大品牌推介力度,講好品牌故事,提升品牌公信力和品牌溢價(jià)能力。

4.加強(qiáng)縣域自然資源統(tǒng)籌管理

成立自然資源管理部門(mén),對(duì)山水林田湖草等自然資源開(kāi)展資產(chǎn)核算和統(tǒng)一管理,建立縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級(jí)自然資源資產(chǎn)賬戶,籌建自然資源銀行,開(kāi)展自然資源資產(chǎn)核算工作,探索建立實(shí)物量核算賬戶,做好生態(tài)資本化的基礎(chǔ)工作。借鑒浙江“兩山銀行”試點(diǎn)、中國(guó)鄉(xiāng)建院在信陽(yáng)郝堂村的金融合作社實(shí)踐等典型做法和經(jīng)驗(yàn),建立完善自然資源銀行運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、監(jiān)管、組織等機(jī)制體制,通過(guò)林權(quán)、土地使用權(quán)、生態(tài)水使用權(quán)等生態(tài)資源抵押貸款業(yè)務(wù),構(gòu)建企業(yè)、集體、村民共建共享機(jī)制,促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)壯大,農(nóng)民增收。推進(jìn)森林碳匯價(jià)值摸底,在生態(tài)資源資產(chǎn)核算出的價(jià)格基礎(chǔ)上,結(jié)合環(huán)境保護(hù)成本和發(fā)展機(jī)會(huì)成本,核算地區(qū)的可開(kāi)發(fā)利用的森林碳匯價(jià)值,建立自然資源碳匯賬戶,探索建立林業(yè)碳匯收益的利益分配機(jī)制,為參與碳匯交易做好基礎(chǔ)支撐。

5.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)

牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山的發(fā)展理念,穩(wěn)步推進(jìn)珠江防護(hù)林、石漠化綜合治理、生態(tài)公益林、山水林田湖草生態(tài)保護(hù)等重點(diǎn)生態(tài)修復(fù)工程,提升森林生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性,構(gòu)建森林生態(tài)安全屏障。持續(xù)增強(qiáng)森林碳匯能力,大力培育混交、復(fù)層森林結(jié)構(gòu),適時(shí)調(diào)整林分密度,促進(jìn)林木生長(zhǎng),穩(wěn)定生態(tài)公益林面積,持續(xù)增加森林面積和蓄積量;實(shí)施森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程,提高森林資源管護(hù)水平。強(qiáng)化水環(huán)境治理,加強(qiáng)全域297條大小河流水環(huán)境保護(hù),加大泗水河、布柳河2條干流及水源洞水系兩條支流流域治理,打造環(huán)浩坤湖生態(tài)圈,推進(jìn)中小河流生態(tài)治理和流域水土保持工程,加強(qiáng)流域森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,提高生態(tài)系統(tǒng)水源涵養(yǎng)與土壤保持功能。減少農(nóng)業(yè)面源污染,推廣有機(jī)肥料和測(cè)土配方施肥,減少化肥、農(nóng)藥等的用量,加強(qiáng)秸稈焚燒管控,制定實(shí)施方案對(duì)污染土地進(jìn)行修復(fù)治理。

6.構(gòu)建綠色投融資平臺(tái)

圍繞凌云縣生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)林業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)旅游等生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,建立集價(jià)值發(fā)現(xiàn)、投資、融資、退出等功能為一體的專業(yè)化綠色投融資平臺(tái),為各類生態(tài)資源提供權(quán)屬交易、抵押、保險(xiǎn)等全方位金融服務(wù)。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、社會(huì)資本等多方金融資源向生態(tài)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集聚,優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)融資環(huán)境。積極發(fā)展綠色金融,鼓勵(lì)凌云縣金融機(jī)構(gòu)設(shè)立綠色金融事業(yè)部,鼓勵(lì)綠色信貸資產(chǎn)證券化,加大綠色信貸發(fā)放力度,支持符合條件的企業(yè)發(fā)行綠色債券,助力鄉(xiāng)村綠色循環(huán)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

- 全國(guó)流通經(jīng)濟(jì)的其它文章

- 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)視角下的企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)

- 集團(tuán)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成因與管理研究

- 新會(huì)計(jì)制度下的企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式研究

- 大數(shù)據(jù)時(shí)代基于財(cái)務(wù)共享服務(wù)模式的內(nèi)部審計(jì)

- 企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變革與管理會(huì)計(jì)作用的戰(zhàn)略決策探索

- 加強(qiáng)企業(yè)會(huì)計(jì)核算 提升財(cái)務(wù)管理水平