“互聯網+”下新興產業協同集聚對創新效率的影響研究

黃佳樂

(成都理工大學商學院,四川 成都 610051)

“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要均明確提出“創新驅動發展”。2021年的國務院政府工作報告也將“核心技術攻堅”“科技自立自強”等詞放在了關鍵突出的位置。當前,隨著我國產業結構優化調整和協同發展戰略的持續推進,產業協同集聚已經成為提高創新效率的重要途徑。新興產業作為知識技術密集型產業,將成為我國創新驅動和新舊動能轉換的主要產業依托。此外,自李克強總理首次提出“互聯網+”行動計劃以來,“互聯網+”的浪潮席卷全國,成為賦能我國創新發展的新引擎。互聯網產業和新興產業協同集聚的特點也逐漸凸顯,當前,國家創新的源頭供給存在不足,創新效率仍處于較低水平,產業協同集聚政策也有待完善,因此,關注這種新型集聚模式與創新效率的關系,并分析其中的作用機制,對政府抓住互聯網時代的機遇,合理調整產業布局,進而實現創新驅動發展具有重要的借鑒意義。

一、文獻綜述

自1997年產業協同集聚概念被提出以來,隨著產業融合發展進程的不斷深入,國內外學者紛紛展開對產業協同集聚的進一步研究。效應分析上,伍先福[1]和張軍濤等[2]先后驗證了產業協同集聚對全要素生產率、城市經濟綠色發展的影響,但對創新的影響研究較少。理論上,產業協同集聚有利于企業節約創新成本、優化配置創新資源、放大市場效應[3]。

實證方面,學者們就產業協同集聚與創新的關系進行了初步探索,但并未達成一致意見,主要有以下三種觀點:一部分學者認為制造業與生產性服務業協同集聚[4]、產業多樣化集聚[5]有利于創新;但另一部分學者則認為產業協同集聚的創新效應顯著為負,促進作用的發揮依賴于科技人才集聚[6];還有學者則持不確定觀點。例如,劉乃全等認為多樣化集聚對區域創新效率作用不明顯[7],黃曉瓊等則以科技服務業與高技術產業為例,指出協同集聚與創新水平呈倒U型關系[8]。

從現有研究來看,眾多學者選取制造業和生產性服務業作為產業協同集聚為研究對象,而忽視了互聯網和新興產業作為技術創新活動最密集的產業部門,在推動創新效率提高的過程中具有其他產業部門不可比擬的優勢;其次,產業協同集聚對創新的研究仍處于初步探索階段,尚未達成共識,有待進一步研究;此外,在研究方法上,既有研究大都進行線性回歸分析,而協同集聚效應是個復雜的過程,往往會對創新效率產生非線性的影響。鑒于此,本文首先利用協同集聚指數計算出我國互聯網和新興產業的協同集聚程度,其次采用Super-SBM模型測度各省份的創新效率。在此基礎上,采用門檻模型探討該兩產業協同集聚對創新效率的非線性影響。

二、理論分析與研究假設

互聯網與新興產業協同集聚的創新效應主要體現在正外部效應和負外部效應兩個方面。

正外部效應方面,產業在空間上的協同集聚有利于資本、技術、高素質人才等要素資源的共享與流動,優化創新資源配置。并且,有利于降低創新成本以及服務需求中形成的交易成本,促進成本剩余的形成。此外,知識密集型產業協同集聚還會產生知識溢出效應,有利于協同創新。互聯網提高了知識信息的獲取、傳播效率,為新興產業的研發創新活動提供先進的技術信息;反之,新興產業發展的需求也會拉動互聯網發展。異質性產業間關聯、互補效應有利于協同創新。

互聯網和新興產業協同集聚的負外部效應主要體現在產業過度集聚引致的擁擠效應,創新發展會產生虹吸效應,吸引更多的要素和產業聚集。一方面會造成創新資源配比失衡,創新資源浪費,另一方面集聚區內企業過度競爭,造成創新動力不足、創新效率損失等負面影響。綜上,本文提出如下假設。

研究假設:在正負外部效應的雙重作用下,互聯網與新興產業協同集聚對創新效率的影響呈現非線性。

三、模型構建與變量說明

1.模型構建

鑒于產業協同集聚與創新效率不僅是單純的線性關系,還可能存在復雜的非線性關系。因此,本文運用面板門檻模型,對互聯網產業和新興產業協同集聚與創新效率的關系進行檢驗。此外,考慮到集聚效應存在時滯性,本文選用該兩產業協同集聚度滯后一期作為門檻變量,得到門檻模型如下:

其中:innoe為創新效率;coagg為互聯網與高技術產業協同集聚水平;pgdp、fdi、mart、rd、str分別表示經濟發展水平、外商直接投資、市場化程度、研發投入強度、產業結構;c為截距項;ε為隨機干擾項;γ為待估門限值;i表地區,t表年份。

2.變量說明

(1)被解釋變量:創新效率(innoe)。本文運用改進的非角度、非徑向的Super-SBM模型測度。其中,投入指標:以R&D資本存量衡量資本投入,存量計算方法參考吳延兵[9]的永續盤存法;以研發人員全時當量衡量人員投入。產出指標:選用專利申請數中的發明專利申請數、新產品銷售收入分別衡量創新產出及其經濟效益。

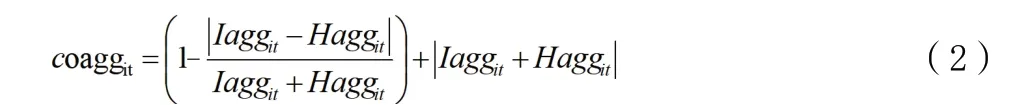

(2)解釋變量:互聯網產業和新興產業協同集聚水平(coagg)。本文先采用區位熵指數分別衡量互聯網產業和新興產業的集聚程度,再進一步計算出兩者協同集聚水平。此外,對于新興產業集聚度的測量,本文借鑒范曉莉等[10]的方法,以高技術產業為樣本進行測度。計算公式如下:

其中,Iagg、Hagg分別為互聯網和新興產業區位熵,I和H分別表示信息傳輸、軟件和信息技術行業和高技術產業就業人數,P為所有產業全部就業人數。

(3)控制變量:經濟發展水平(pgdp)用價格指數平減后的人均國內生產總值來衡量;外商直接投資水平(fdi)用匯率換算后的外商直接投資占GDP比重來衡量;市場化指數(mart)利用《中國分省份市場化指數報告2018》中的市場化指數來衡量;研發投入強度(rd)用R&D經費內部支出占GDP的比重來衡量;產業結構(str)用各地區第三產業產值占總產值的比值來表示。

3.數據說明

由于產業協同集聚需要有一定數量的企業,數據顯示,海南、西藏、青海、寧夏,新疆5省區高新技術企業數量至今仍不足100家,與互聯網產業協同集聚作用不明顯,因此本文予以剔除,選取2009年~2017年中國26個省份的數據樣本進行實證研究。數據來源于《中國科技統計年鑒》《中國統計年鑒》《中國第三產業統計年鑒》。為減少異方差影響,本文對所有變量均作對數化處理。

四、實證結果分析

1.創新效率分析

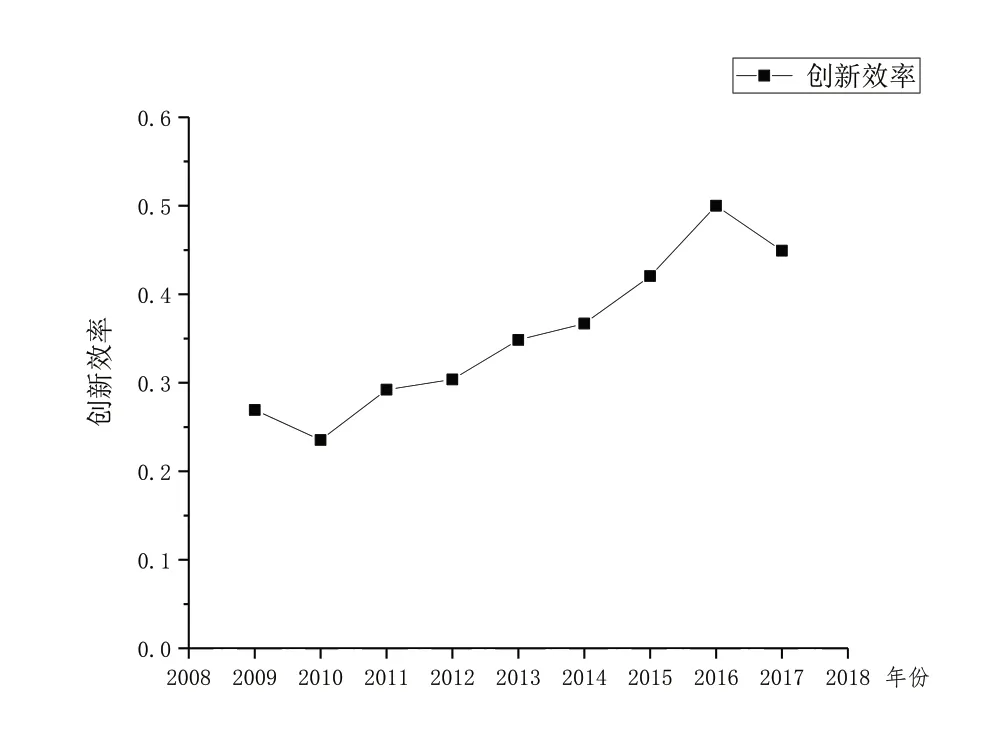

Super-SBM模型測得考察期內全國26省平均創新效率如下:

圖1 平均創新效率均值

考察期內我國各省份創新效率的平均值為0.3540,總體來說創新效率水平較低,存在很大的提升空間。從時間序列層面來看,我國創新效率整體呈上升趨勢。

2.門檻效應檢驗

本文使用Stata 16軟件,借鑒Hansen的檢驗辦法,Bootstrap設置為300,對互聯網產業和新興產業協同集聚水平與創新效率之間是否存在非線性的門檻效應進行檢驗。最終得到模型的門檻個數、臨界值、門檻估計值及其置信區間,見表2所列。

表2 門檻存在性檢驗及門檻值估計結果

由表2可知,以互聯網和新興產業協同集聚度滯后一期作為門檻變量時,單一門檻的F值在5%的顯著性水平下通過了顯著性檢驗,而雙重門檻未通過顯著性檢驗,表明互聯網和新興產業協同集聚水平對創新效率的影響具有顯著的單一門檻。

3.門檻模型回歸結果

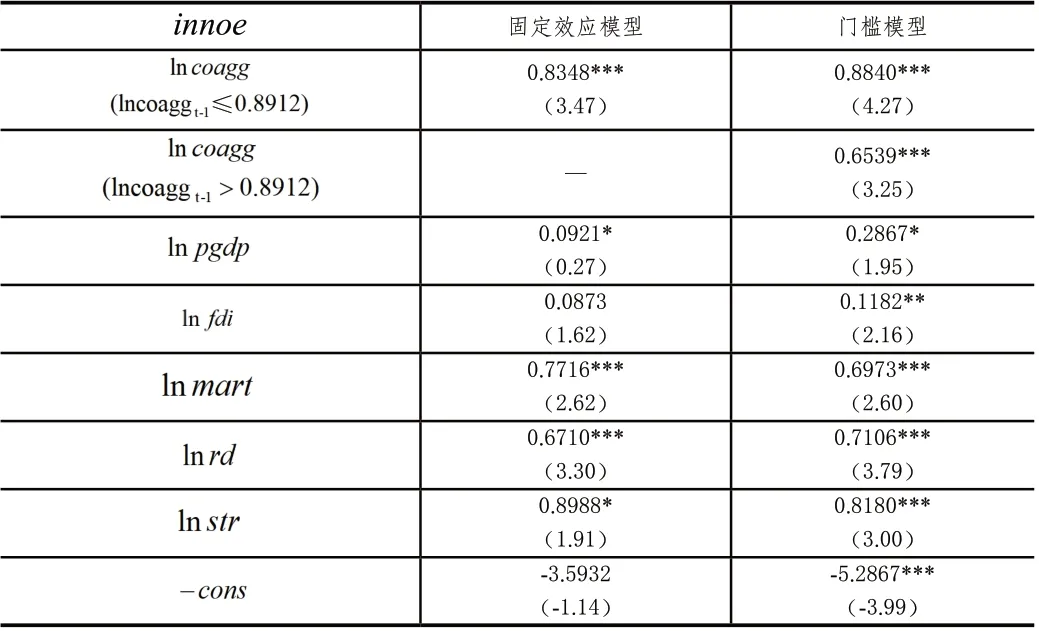

在進行門檻回歸之前,本文先根據Hausman檢驗結果選擇固定效應模型進行回歸。兩個模型的回歸結果如表3所示。

表3 回歸結果

通過表3可知,固定效應模型中協同集聚的系數顯著為正,說明互聯網與新興產業協同集聚有利于創新效率提升。通過門檻模型進一步發現:當上期互聯網與新興產業協同集聚度小于門檻值時,協同集聚對創新效率的促進作用最顯著,而當其高于門檻值時,協同集聚對創新效率的促進作用減弱。即當互聯網與新興產業協同集聚水平較低時,隨著協同集聚水平的提升,逐漸形成集聚的規模效應,異質性產業之間通過知識溢出、資源共享等,對創新發展起到極大的提升作用。而當協同集聚水平進一步提高,跨越門檻值后,產業協同集聚的負外部效應開始凸顯,引致擁擠效應,造成資源的浪費,抵消了部分協同集聚的創新效應,邊際效應遞減,但正外部效應仍為主導,仍有利于創新發展。

對于控制變量而言,首先,市場化水平、研發投入強度和產業結構對創新效率的促進作用較大。這表明:一方面,市場化水平越高,創新活動越活躍,資源分配也越合理,為地區提供有利的創新環境;另一方面,研發投入強度越大,當地獲得的創新資金越多,有利于開展創新活動,推動創新發展。此外,產業結構越合理,第三產業發展程度越高,越能為地區的創新活動提供高級生產要素,從而促進創新。其次,經濟發展水平與外商直接投資對創新效率的促進也顯著為正。經濟水平較高可以為創新活動提供扎實的經濟基礎,而外商直接投資能不斷吸收先進科研成果和管理經驗,對創新潛能的激發也至關重要。

4.穩健性檢驗

為確保實證結果的穩健性,本文采用增加變量的方法進行檢驗。在原有控制變量的基礎上,考慮其他潛在影響因素,參考邱志萍做法,將人力資本(hcl)納入考慮,利用平均受教育年限①來表示,并進行門檻模型回歸,經檢驗,證明本文的回歸估計結果具有穩健性。

五、結論和政策建議

通過上述分析,本文得出以下結論:總體來說我國創新效率較低,存在較大的改進空間;互聯網產業和新興產業協同集聚能夠顯著提升創新效率,兩者存在單一門檻特征,表現為先提高后降低的趨勢,隨著產業協同集聚程度加深,邊際效應開始遞減,但仍表現為顯著的促進作用,未來兩者具有較大協同發展空間。控制變量中,市場化水平、研發投入強度、產業結構、經濟發展水平與外商直接投資均對創新效率均產生顯著正向影響。

根據上述結論,本文提出以下政策建議。

1.大力推進互聯網和新興產業協同集聚

各地區政府應充分認識產業協同集聚對于提高創新效率的重要作用,制定相應的產業政策,統籌優化產業布局,推進互聯網產業和新興產業深度融合、協同發展。充分發揮信息技術的輻射帶動作用,以新興產業為依托,釋放創新活力,更好推動創新發展。

2.構建良好的創新生態系統

重視市場在創新過程中的關鍵作用,引入創新市場競爭機制,大力推進地區市場化進程;通過財政支持、減稅降費等,鼓勵企業加大研發投入強度;不斷優化產業結構,促進“結構紅利”的釋放;提高區域經濟發展水平,優化創新環境,為創新效率提升創造有利的外部條件;擴大地區對外開放度,提高引進外商直接投資的技術水平,充分發揮外商直接投資的技術外溢效應。

注釋:

①hcl=(6★小學學歷人數+9★初中學歷人數+12★高中學歷人數+16★大專及以上學歷人數)/6歲以上人口總數。