遼代文物古跡的數字化展示技術研究

趙晶晶

(遼寧傳媒學院,遼寧 沈陽 110000)

文物古跡具有歷史價值、科學價值和藝術價值,是遺存在社會上或埋藏在地下的歷史文化遺物和遺跡。我國歷史悠久,中華文明綿延至今未曾中斷,擁有著豐富的歷史文化遺產。一直以來,習近平總書記高度重視我國文化遺產的保護和傳承工作,他強調要“讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來。”隨著計算機技術的進步,文物的數字化得到了突飛猛進的發展。近年來,VR虛擬現實技術被廣泛應用于醫療、軍事、教育、游戲等領域,其不僅可以對損壞的文物古跡進行虛擬化的修復和復原,還可以對一些已經消失的文物進行虛擬化展示。

博物館是展示歷史文化的重要窗口,也是保護和發揚我國優秀傳統文化的重要途徑。利用人工智能、虛擬現實、3D全息展示、云上展覽、虛擬觸摸、沉浸式體驗等新技術、新手段、新方法,可以實現文物的數字化展示,讓文物古跡“活”起來,讓人們能夠隨時隨地、多角度、沉浸式地欣賞文物。

一、遼代文物古跡的重要地位和文物古跡數字化展示的意義

遼王朝時期是中國歷史發展的一個重要時期,遼代文化吸收了渤海國、五代、北宋、西夏以及西域各國的文化,主要由契丹文化、漢族、其他民族文化共同融合而成,是草原文化的重要組成部分,獨具特色的多元文化形態決定了其在歷史發展進程中具有不可替代的地位。現存大量的遼代文物古跡為我們研究遼代歷史提供了重要依據。

2020年初,受新冠肺炎疫情影響,各地博物館陸續暫停對外開放,多項原定于春節期間的文物展覽被取消,文化事業的發展面臨巨大挑戰。但與此同時,文物數字化得到了快速發展,呈現出勃勃生機。受自然災害、環境惡化、政治經濟等因素影響,一些不可移動的建筑文物歷經歲月的洗禮而倒塌、甚至被人為毀壞,這時文物保護部門要對其進行修復,就必須基于文物本身的特殊性,人工搜集數據資料、繪制圖紙并研究傳統工藝進行施工,難度可想而知。而文物數字化不僅可以存儲大量的文字、圖形、圖像數據,便于調用和比對,為文物的展示、保護、研究、修復提供了一個新的方法和平臺,在某種程度上減輕了文物修復工作中數據采集的資源消耗,緩解了文物資源保護和利用的矛盾,還能讓人們足不出戶就享受海量文博資源。通過數字展廳、虛擬看展、VR看展,以全新的視角和互動體驗,利用數字、藝術、故事、交互等手法演繹社會、歷史、文化和藝術的探索之旅,為傳承中華文化提供了有力的技術支持。

二、文物古跡數字化的優點

(一)提供虛擬技術展示,突破時間和空間限制

基于文物保護的需要,博物館中的文物被保存在固定的設備中,因此,人們在參觀時,很難觀察到文物的細節;而在虛擬空間中,人們可以自由進入所感興趣的場景進行欣賞,并且,數字建模技術可以360度立體還原文物細節,能夠給人們帶來不同的體驗視角。

(二)共享數字化文物數據庫,利于資料的管理和調用

數據存儲一般分為兩種,一種是本地存儲,需要用精模,文件量較大,可供文物修復時調用;另一種是在線存儲,主要用于在線傳輸,便于文化傳播,重點突出紋理的精度,需要WebVR引擎工具來處理不同等級的紋理,方便查看。文物的數字化是將大量的文字、圖像、音視頻資料等文物基礎數據進行深度融合,并建立龐大的數據庫,在此基礎上進行全景拍攝和三維數據重建,形成虛擬三維影像,使文物的展示由實體、靜態拓展到虛擬、動態。實現對文物古跡的數字化展覽與管理,不僅能讓人們更直觀地獲取歷史文化資源,也能為進一步研究歷史文化、檢索和開發文物展示系統提供數據支撐。

(三)創建VR展示平臺,增強互動性和體驗感

“三維數字建模技術在工業設計、機械制造、建筑測繪等行業已普遍使用,其在文物保護和博物館虛擬化展示等方面也做了一些嘗試”。數字化展示最終生成的是可視化歷史文物資源,可以讓人們更直觀、更真實地了解文物。

高精度實景三維數字建模技術、虛擬現實技術、全景展示技術在文化遺產數字化保護方面的應用,為數字化展示提供了技術基礎,促進了沉浸式體驗展示技術的產生,比如,虛擬講解、“復原”展示并形成互動、創建博物館AR游戲或AR展館內導航等。

三、文物古跡數字化展示的相關技術

(一)數據信息采集技術

文物數字化的首要工作是采集數據,目前采集文物數據并生成三維模型的方法一般有三種:激光掃描技術、影像掃描技術和手動3D軟件建模。三者各有優缺點:激光掃描技術在數據存儲、工作效率和精度方面有一定的優勢,但采集時需要大量的標記點,容易造成文物本身質地上的磨損或破壞,而且只出模型不顯示紋理,需要后期重新貼紋理;影像掃描技術所獲得的三維模型顏色逼真,能高效地1:1還原文物材質,是文物觀察和還原質地的首選,其缺點是3D打印的文物約有1-2毫米的誤差,且針對高光反射材質輸入不穩定,通常需要人工干預修改;人工手動建模可以對文物破損或殘缺丟失的部位進行虛擬還原,但精度不夠、效率低下。因此,采用激光掃描技術和影像掃描技術相結合,是遼代文物數字化最合適的方式,具體方法如下:

第一,拍攝可移動的文物 (如遼代金銀器、銅鐵器、陶瓷器等)時,要特別注意背景和光源的選擇。首先,不能用彩色做背景,宜使用白色、灰色或黑色,但要注意與文物本身顏色有所區別。其次,在設置光源時,要注意光源的位置和強度,比如光線變化、反光、陰影等會虛化文物上的細節,因此,可采用Neutral Lighting(中性照明),清晰地拍攝出文物的細微差別、紋理和瑕疵等。最后,拍攝時應盡可能減弱或消除雜亂投影和反光,可采用4種方法:1.通過調節文物兩側的打光、使用反光板或將文物置于發光板、燈箱上,提高背景亮度;2.在燈前加透明硫酸紙等,利用反光傘、玻璃瓦透明塑料板當作攝影臺;3.針對不銹鋼、玻璃、瓷器等易形成反光的材質,可將柔光布放置在被拍物的四周,從而減少反光;4.若文物表面不易破損,可使用無光噴劑或其他化學試劑來消除反光。

第二,拍攝不可移動的文物 (如無垢凈光舍利塔、白鶴樓、奉國寺、古墓等)時,需使用專業的布光。例如,遼代墓穴內部空間有限、環境復雜,拍攝設備無法放置到拍攝位,打光也較平面拍攝難得多,而且平面拍攝的布光是主觀性的,但三維拍攝時的布光要均勻,并且要滿足一定的指標,因此,需要專業的布光。使用專業的布光時,一方面可使用高精度掃描儀,將掃描精度精確至亞毫米級甚至μm級別,有效滿足對精度要求比較高的文物;另一方面,針對墓穴環境過暗或偏色的問題,可運用專業的燈光設備并制定布光方案,力求模擬出穩定的太陽光感,有效提高光源的真實性。

(二)“智能”紋理生成技術

數據采集便于組建文物的數據資源庫,但其在展示文物的演變過程、360度環繞觀看等方面有一定的局限性。這一問題可通過賦予真實的紋理材質,并創建周圍虛擬環境來解決。

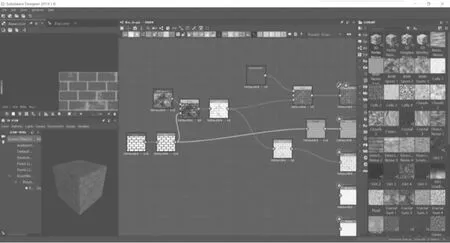

Substance Designer是一款功能強大的材料創作軟件,也是Ultimate3D材料創作和掃描處理工具,允許用戶構建“智能”紋理生成器,可以表現紋理的質感、烘焙模型信息 (如法線、位移、曲率等)。具有材質和程序的效果庫,其精確的掃描濾鏡可以完成高清掃描工作,特有的無縫材質也適用于Photogrammetry攝影測量流程。

Substance Painter制作出的是PBR格式的模型貼圖 (如圖1所示)。PB工作流程,即Physically Based Rendering,屬于物理的渲染過程,是一套基于真實世界光照物理模型的渲染技術,能夠更精確地描述光和物體表面的互動。其將傳統的通過高光貼圖、環境貼圖的制作細化為金屬強度 (Metallic)和光滑強度(Smoothness),就像利用計算機語言中的“RGB”來定義顏色。這一優勢可以真實地表達歷經滄桑的遼代古建筑,最終表現出文物現階段真實的渲染效果。

圖1 Substance Painter中材質貼圖面板

(三)虛擬動畫演示技術

虛擬動畫演示技術打破了早期靜態、被動、單一角度觀看文物的局限性,方便人們全方位、多角度地觀看和體驗虛擬建筑。首先,通過動畫和圖像,人們可以看到建筑的搭建過程、整體面貌、建筑細節以及恢弘的氣勢;其次,人們可以結合旁白、音樂、聲效在視聽世界里了解建筑的故事,產生身臨其境之感;最后,通過虛擬交互技術,人們還可以利用操控按鈕設定觀看路線,體會建筑的文化傳承魅力。

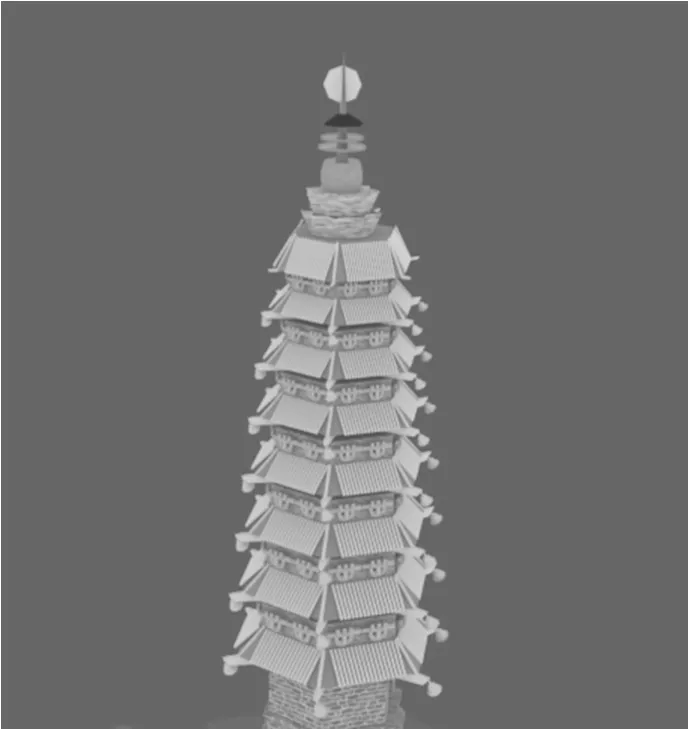

在制作虛擬演示動畫前,需構思、設計全景飛行動畫、粒子效果天氣動畫、人機虛擬交互畫面等分鏡頭腳本,并詳細繪制各分鏡頭的時長、角度、聲效和旁白等。虛擬演示動畫主要由動畫展示和虛擬交互演示兩部分組成,由三維動畫制作技術和虛擬現實技術來實現。其中,動畫展示的具體制作流程為:首先,在3dmax中建立攝像機、附加太陽光及輔助光源、加入雨雪特效等動畫,再運用Vary渲染器將動畫渲染為序列幀 (如圖2所示);其次,將用Flash制作的按鈕元件和后期圖片素材導入AE中,運用Keylight功能將操控按鈕透明化;最后,運用Premiere影視合成技術,將時間軸上每個序列幀、圖片、背景音樂和旁白等所有素材剪輯并調整好順序,添加轉場特效進行渲染,最終輸出MP4格式的成品動畫。虛擬交互演示的具體制作流程為:將模型導出為PBX格式的文件,保存至Assets文件夾,最終運用Unity3D引擎多角度進行預覽。系統交互界面的點擊操作,主要通過Flash制作按鈕元件并添加ActionScript3.0編程來實現各按鈕的聯接關系。

圖2 遼陽白塔的動畫渲染序列幀

需要注意的是:1.在制作動畫時,要保證鏡頭連續、不抖動、速度適宜;2.在Flash中制作交互界面時,代碼的編寫要準確;3.背景音樂要與攝像機飛行速率相匹配,達到“踩點”的效果。

(四)虛擬現實技術

虛擬現實技術即VR技術,又稱虛擬實境或靈境技術,擁有更強的真實感和交互功能。羅奧、范伊然在研究中提出:“四川美術學院的周教授就有關于古生物復原的研究項目,他的團隊能夠從皮毛層面對滅絕生物進行數字復原,使人們從未見過的生物在計算機里變得栩栩如生。古生物如此,可見復原歷史遺跡應當也是可行的。”VR技術是將計算機復雜的數據進行可視化的操控,將三維圖像、計算機視覺、人工智能、多媒體音頻等多種現代科技相結合,并利用Unity3D游戲引擎開發互動環節,生成一個虛擬空間模擬系統。同時,結合用戶的視覺、聽覺、觸覺等,通過VR體驗設備讓用戶沉浸在虛擬環境中,并隨著身體感官的變化來影響場景,給人以真實場景的互動體驗。

四、文物古跡數字化的發展趨勢

(一)利用云技術促進文物數字資源共享

隨著數字經濟的蓬勃發展和大數據戰略的持續推進,“數據蝶變”“上云用數”“數字賦能”等專有樣態應運而生。因此,可以利用數字技術留下1:1全景圖像資料,將文物資源數據、管理和服務由本地遷移到云端,通過云技術使文物與科技、文物與民生、文物與教育、文物與旅游等行業深度融合,最終實現“文物傳播云展示”。

(二)建設標準統一的文物數據庫

目前,我國博物館正處于信息化發展的關鍵時期,基本上每個博物館都在按照自己的標準和慣例探索文物數字化,這時,建設標準統一的文物數據庫就顯得尤為必要。各博物館的文物數字化在統一的標準體系下進行,能夠極大程度地為文物數據使用、互相借鑒、網絡權限等提供便利,從而實現文物資源數據的共享。

五、結 語

文物古跡的數字化展示是傳承中華民族優秀傳統文化,傳播文物歷史價值、民族精神和文化力量,凝聚和弘揚民族精神的重要載體。以數字化技術手段為依托,結合遼代民族的文化特點,以現代化的方式保護、傳承和發展文化遺產,形成更廣泛、立體的文化推廣,是實現歷史文化資源價值最大化和社會共享的有效途徑。