新能源汽車使用環節碳減排方法學研究

康澤軍,,任煥煥,程明,李冰陽,獨威

(1.中國汽車技術研究中心有限公司,天津 300300;2.生態環境部環境發展中心,北京 100029)

碳排放權交易作為一種基于科斯定理創設的控制碳排放的市場機制,是我國推進生態文明建設、實現雙碳目標的重要政策工具。2011年起,我國已在北京、天津等地開展碳排放權交易試點工作[1]。2017年全國碳市場建設正式啟動;2021年7月全國碳排放權交易市場正式啟動,現階段覆蓋發電行業2 000余家企業[2]。

2020年,中國交通運輸部門二氧化碳排放約占能源總排放量9%。由于交通領域二氧化碳大多為移動源排放,監管難度較大[3-5]。截至2021年,中國新能源乘用車保有量為685萬輛,其中純電動乘用車占比79.4%[6]。隨著新能源汽車保有量的快速增長,新能源汽車使用環節的減排降碳以及如何進入碳排放權交易市場,成為汽車行業實現雙碳目標的重點舉措。

新能源汽車產業發展初期,主要依托政府補貼鼓勵消費者購買使用。隨后引入“雙積分”等政策,促進企業加大研發力度,生產更環保低碳的汽車;使用環節的鼓勵措施主要為購置稅減免、部分地區路權優先使用等行政命令,并沒有市場化的鼓勵政策。隨著補貼政策的退坡,以及新能源汽車滲透率的提高,建立健全新能源汽車使用環節鼓勵政策是接下來的重點方向[7-9]。

1 交通領域參與碳排放交易綜述

1.1 國際

1997年《京都議定書》提出采用碳排放權交易來幫助發達國家實現其減排義務的同時,提高發展中國家減少以二氧化碳為代表的溫室氣體排放的市場機制。《京都議定書》規定了三種靈活減排機制,即清潔發展(CDM)、聯合履約(JI)和排放貿易(ET)。從1997年以來,主要發達國家都已經建立或計劃建立碳排放權交易市場,如歐盟、英國、澳大利亞和日本東京都。截至2020年,已經有三十多個國家和地區建立了碳排放權交易體系[10]。全球碳排放權交易體系主要分為以總量控制為目標的配額交易市場,如歐盟碳排放權交易體系(EU-ETS)、中國碳排放權交易市場以及基于項目的減排機制,如CDM、溫室氣體自愿減排交易(CCER)。

與傳統能源和制造業等固定排放源不同,交通領域主要的移動源排放不易監測,大多數國家碳排放權交易體系未納入交通行業[11-12];只有韓國納入交通運輸部門。其他國家和地區通常采用更嚴格的汽車排放標準、高額的燃料稅和其他措施來降低交通行業的碳排放[13];部分碳排放權交易體系納入上游燃料生產和銷售分銷商,如德國、新西蘭、美國加州和加拿大魁北克省。

清潔發展機制(CDM)有專門的第七類交通運輸行業,項目數量較少,只占項目總量0.4%[14]。其中大部分為快速交通(BRT)項目和地鐵項目。為了規范項目減排量的計算,清潔發展機制執行理事會(CDM-EB)發布了一系列方法學注注:方法學指計算一個典型項目減排量的標準程序,也是監測該項目減排的方法。。雖然發布了清潔發展機制方法學《通過電力或混合動力汽車實現減排小型方法學》(AMS-III.C)[15],該方法學主要適用于在客運和貨運中通過引入電動車和/或混合動力車替代使用化石燃料的車輛從而實現減排的項目。因為京都議定書第一承諾期(2005-2012)新能源汽車尚未蓬勃發展,使用環節減排項目數量較少。

1.2 國內

自2011年國家發改委辦公廳發布了《關于開展碳排放權交易試點工作的通知》[16],部分試點地區納入了交通行業,并將重點排放單位車輛納入履約范圍,部分試點地區發布了低碳出行抵消機制項目的碳減排量核算的方法學。2012年《溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法》》[17]發布,標志著我國開展了基于項目的自愿減排交易,并且將自愿交易減排量(CCER)納入到地方試點和全國碳市場履約工作。其中溫室氣體自愿減排交易主要有3個方法學涉及新能源汽車使用環節,即《通過電動和混合動力汽車實現減排》(CMS-048-V01)、《商用車隊中引入低排放車輛/技術》(CMS-053-V01)和《電動汽車充電站及充電樁溫室氣體減排方法學》(CMS-098-V01)。試點地區中,重慶市在2021年公示了“碳惠通”方法學[18],其中《通過電動和混合力汽車實現減排》(CQCMS-002-V01)涉及新能源汽車使用環節。2016年,國家發展與改革委員會發布《關于切實做好全國碳排放權交易市場啟動重點工作的通知》,交通行業中只納入航空業作為重點排放行業。新能源汽車生產企業短期內不會納入到全國碳排權交易市場的重點排放單位,即不會分配碳排放額配額并定期履約。2022年,北京市生態環境局公布了低碳出行抵銷產品,新增《北京市小客車(油改電)出行碳減排方法學》(試行),其中明確使用條件為使用個人所有燃油小客車指標購買新能源小客車,并駕駛該新能源小客車出行的項目活動[19]。截至目前,以上方法學均未看到有項目應用。

2 新能源汽車使用環節碳減排量核算方法

2.1 適用范圍

2021年11月19日,中國標準化協會發布《新能源汽車替代出行的溫室氣體減排量評估技術規范》(T/CAS 536—2021)[20]。該文將基于此規范進行新能源汽車使用環節碳減排量核算。主要適用于純電動、插電式混合動力(含增程式)等新能源汽車替代傳統燃油車出行的溫室氣體減排量評估。

2.2 核算思路

(1)不實施該碳減排項目情況下傳統燃油車出行時所產生的排放情況作為基準線;

(2)根據項目車輛的整備質量、行駛里程、能耗等參數確定出基準排放量車型及相關參數;

(3)根據項目車輛的行駛里程或充電量等參數計算得到項目排放量;

(4)由基準排放量與項目排放量作差獲得項目減排量。

2.3 基準排放量確定

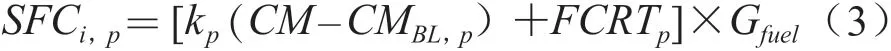

基準排放量由基準車輛的單位能耗、每一輛車的年行駛里程,以及對應使用燃料的排放系數三者乘積的累加計算值所得,第p年基準排放量可直接表示為:

其中,BEp為第p年的基準總排放量,t;SFCi,p為第p年基準車輛i的燃料消耗量,L/100 km;EFfuel為所用燃料的二氧化碳轉換系數,kg/L,根據GB 27999,燃用柴油車型為2.60 kg/L,燃用汽油車型為2.37 kg/L;DDi,p表示第p年項目車輛i的年行駛里程,km。

關于基準燃料消耗量SFCi,p的確定分兩種情景:

情景一:對于已識別被替代車輛作為基準的情景,車輛燃料消耗值按車隊統計數據測算獲取。其中,柴油M1類車、汽油M1類車的燃料消耗量采用GB/T 19233—2020測定值;混合動力乘用車的燃料消耗量采用 GB/T 19753—2021測定值;純電動乘用車的耗電量采用 GB/T18386.1—2021的測定值。

情景二:對于無法確定被替代車輛作為基準的情況,根據整備質量確定。參照如下公式:

若替代項目中新能源汽車整車整備質量CM≤1 090 kg,則:

若1 090 kg<CM≤2 510 kg,則:

若CM>2 510 kg,則:

其中,SFCi,p為第p年基準車輛i的燃料消耗量,L/100 km;kp為第p年工況油耗轉換系數,L/(100 km·kg);CMBL,p為第p年新車傳統燃油車平均整備質量,kg;CM為替代項目中新能源汽車整車整備質量,kg;FCRTp為第p年新車傳統燃油車平均單位里程燃料消耗量,L/100 km;Gfuel為工況油耗與實際油耗換算系數。FCRTp、kp、CMBL,p由行業認可的權威機構測算發布,該文研究中FCRTp取值6.43 L/100 km,kp取值0.004 5L/(100 km·kg)、CMBL,p取值1 550 kg。

2.4 項目排放量確定

項目排放量有兩種計算方式,根據項目車輛的行駛里程或充電量等參數計算獲得。

方法一:以項目車輛的行駛里程計算項目排放量:

對于純電動汽車(BEV):

對于插電式混合動力汽車(PHEV):

其中,PEp為第p年項目總排放量,t;PEFCi,p為第p年項目車輛i的單位里程工況電力消耗量,kW·h/100 km,參考GB/T 18386.1—2021實驗測定值;PFFCi,p為第p年項目車輛i單位里程工況燃料消耗量,L/100 km,參考GB/T 19753—2021的實驗測定值;EFelec,p為第p年全國電網平均供電的排放因子,kg/kW·h,采用國家相關主管部門發布的最新數值,若可提供項目使用綠電的證明,可按0計算;EFfuel為所用燃料的二氧化碳轉換系數,kg/L,根據GB 27999,燃用柴油車為2.60 kg/L,燃用汽油車為2.37 kg/L;Gelec為純電動汽車工況電耗與實際電耗換算系數,該文取值1.08;Gphev表示插電式混合動力汽車綜合工況油耗與實際油耗轉換算系數,該文取值1.2;DDi,p表示第p年項目車輛i的年行駛里程,km。

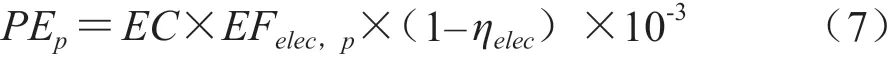

方法二:以項目車輛的充電量計算項目排放量:

其中,PEp表示第p年項目總排放量,t;EC表示充電量,kW·h;EFelec,p第p年全國電網平均供電排放因子,kg/kW·h;ηelec表示充電效率損失,該文取缺省值0.1。

3 新能源汽車使用環節碳減排量分析結果

參照中汽數據新能源汽車保有量數據庫,可知截止2021年12月31日,中國新能源乘用車保有量為685萬輛,其中純電動乘用車占比79.4%。假設中國新能源乘用車年均行駛里程為10 000 km,根據該文減排量測算方法,新能源乘用車行駛一年總減排量為410.42萬噸CO2,其中,純電動乘用車行駛一年總減排量為385.39萬噸CO2;插電式乘用車行駛一年總減排量為25.03萬噸CO2。純電動乘用車的減排量約為插電式乘用車的15倍,其減排貢獻遠超插電式乘用車。

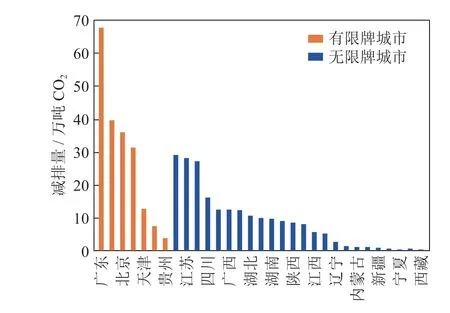

2021年分省市新能源汽車年行駛減排量比較詳見圖1。不同省市新能源汽車減排量與汽車保有量、車齡,以及車輛出行頻率等因素均具有相關性。分省市純電動汽車年行駛減排量情況詳見圖2,廣東、浙江、北京、山東、江蘇5省市合計占比達到50%;分省市插電式混合動力汽車年行駛減排量情況見圖3,廣東、上海、浙江3省減排量超過總量的50%。總體看廣東和浙江省的新能源汽車年行駛減排量貢獻較大。

圖1 2021年各省市新能源汽車年行駛減排量分布

圖2 2021年各省市純電動汽車年行駛減排量分布

圖3 2021年各省市插電式混合動力汽車年行駛減排量分布

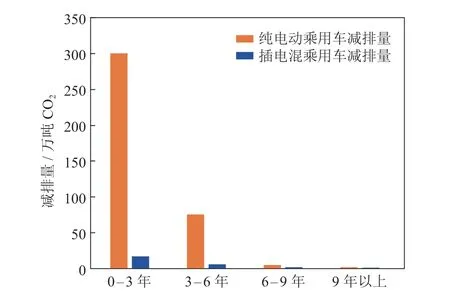

隨著節能技術的優化提升,汽車能耗值將不斷降低。以車齡分析新能源汽車年行駛減排量情況,詳見圖4。由圖4可知,0-3年(含第3年,下同)車齡段減排貢獻占比最大;受保有量影響,純電動車的減排量遠大于插電式混動車的減排量。

圖4 各車齡段新能源汽車年行駛減排量分布

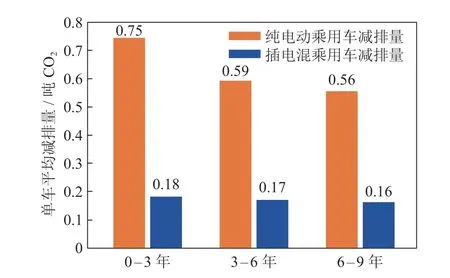

單車平均年行駛減排量對比分析詳見圖5。分析可知,不同車齡的單車平均年行駛減排量相差不大;但車齡越短,車輛平均年行駛減排量越大,這得益于新能源汽車逐年的技術進步迭代成果。

圖5 2021年各車齡單車年行駛減排量

4 建議

在補貼減少和雙積分政策外,如何發揮碳排放權交易市場作用,將新能源汽車使用環節減排量作為項目抵消機制的補充,甚至納入管控范圍,成為新能源汽車行業的現實需求。目前新能源汽車行業僅限于使用環節開發減排項目,如溫室氣體自愿減排機制(CCER)和北京“油改電”低碳出行減排項目。為此,針對新能源汽車使用環節,主要有三個方面的發展建議:一是加強頂層設計。在我國雙碳“1+N”政策體系下,交通行業可從政策層面鼓勵新能源汽車的使用。結合全國碳排放權交易市場行業擴容及CCER重啟,探索新能源汽車出行減排量進入碳排放權交易市場的可能性;二是完善核算方法。目前核算方法主要是通過基準線情景和新能源汽車排放的差值計算減排量,基準線以傳統燃油汽車為主,隨著新能源汽車滲透率的不斷提高,如何調整基準線也是需解決的問題。且新能源汽車出行碳排放具有“小、散、雜”的特點,同時也要考慮上游發電企業已經進入碳市場的因素,如何有效的核算排放量也是未來項目方法學設計和開發的難點。三是加大試點示范。目前部門碳排放權試點地區已經針對新能源汽車開展了試點示范,比如北京發布了“油改電”方法學。在此基礎上,建議加大示范試點力度,以助力解決相關技術難題。

5 結論

在我國雙碳目標的背景下,隨著汽車保有量的增加,交通領域碳排放在全行業占比已達14%以上,因此制定長效機制促進乘用車節能減排有重要意義[21]。該文基于團體標準注注:由團體按照團體確立的標準制定程序自主制定發布,由社會自愿采用的標準。《新能源汽車替代出行的溫室氣體減排量評估技術規范》(T/CAS 536—2021),對各省市新能源汽車減排量做了整體分析,并對比各省市的新能源汽車保有量、類型、車齡等因素,得出純電動乘用車的減排量遠大于插電式混動車的減排量,車齡越短、車輛平均年行駛減排量越大等結論。最后,從利于新能源汽車使用環節碳減排量開發應用的角度,提出頂層設計探索、核算方法優化,以及試點示范應用三方面建議,為新能源汽車行業探索使用環節碳減排,助力汽車行業低碳綠色發展指明方向。