典型巖溶地區不同土地利用方式對土壤穩定性和養分的影響

彭東海, 秦 芳, 蘇利榮, 李 琴, 成城, 蘇天明

(1.廣西職業技術學院,廣西南寧 530226; 2.廣西農業科學院農業資源與環境研究所,廣西南寧 530007)

巖溶地區生態脆弱,石漠化是巖溶地區最大的生態問題,巖溶區石漠化造壤能力低,營養元素匱乏,近20年來中國采取了一系列以植被修復為主的石漠化治理措施,如封山育林、退耕還林還草、建設防護林、種植經濟作物等,大量研究及實踐證實植被修復能夠有效改善土壤的理化性質,但合理的土地利用可以增強土壤對外界環境變化的抵抗力,不合理的土地利用則會導致土壤質量下降。廣西鳳山縣屬于典型的巖溶山區,近年來當地政府通過各種措施形成了多種土地利用的生態修復方式,主要是引入核桃產業,在保障生態修復的同時,兼顧了當地經濟的發展,取得明顯的效果。在兼顧生態恢復與糧食生產的情況下,鳳山縣多年來形成了比較固定的土地利用方式,如核桃單種、核桃/春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆、核桃/桑樹、撂荒地等多種模式,近十年來還利用當地中草藥資源形成了核桃/十大功勞(中草藥)模式,發展面積達到666.7 hm左右。巖溶地區土壤脆弱,人為干擾和自然因素影響程度不同,尤其在不同土地利用方式上對土壤的影響存在很多不可確定性,因而小尺度的研究往往更加適合作為區域生態修復、植被重建和農業產業結構調整的依據。而針對鳳山縣2種主要土壤類型的不同土地利用方式對土壤穩定性和氮磷鉀養分含量特征的影響還沒有報道,為此,本研究以廣西鳳山縣2種主要土壤類型上的6種土地利用方式(自然裸地、核桃單種、核桃套種春玉米+秋大豆、核桃套種春大豆+秋大豆、核桃+桑樹、核桃+十大功勞)為研究對象,研究不同土地利用方式對土壤穩定性和氮磷鉀養分含量特征的影響,以期為該巖溶地區土地利用的合理管控和發展提供一定的理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

研究區位于廣西鳳山縣(106°40′50″N,24°36′10″E),屬于典型的巖溶山區,年平均氣溫 19.7 ℃,年總降水量1 628.9 mm,降雨季節性變化明顯,該縣旱地土壤類型主要是紅壤和棕色石灰性土壤。樣地位于廣西鳳山縣中亭鄉柏林村(棕色石灰土)和鳳城鎮弄者村(紅壤)。每種土壤類型均調查撂荒地、核桃單種、核桃套種春玉米+秋大豆、核桃套種春大豆+秋大豆、核桃套種桑樹、核桃套種十大功勞6種模式。其中核桃/春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆、核桃/桑樹連續種植10年以上,核桃/十大功勞均連續種植5年以上,撂荒地、核桃單種模式年限在15年以上。

1.2 樣品采集

樣品采樣時間為 2019年11月。綜合考慮土壤本底值對試驗的影響,同一土壤類型的試驗樣地分布在1 km以內,各樣地選取 25 m×25 m 樣地各3處。在樣地內隨機選擇10個取樣點,去除土壤表層覆蓋后,用環刀采集原狀土,再用取樣刀切取整塊土壤,置于樣品盒避免人為擾動,土樣帶回實驗室經自然風干后,去除土樣中的植物根系和碎石塊,將大土塊順土壤自然結構輕輕地掰碎成粒徑<10 mm的小土塊,混合后分成2份,一份用于團聚體分析,另一份用于土壤理化性質的測定。

1.3 樣品測定

采用沙維諾夫法測定土壤團聚體水穩性,包括干篩法和濕篩法2部分,干篩法的測定方法是取200 g土壤樣品,使其通過一套篩孔直徑分別為5、2、0.5、0.25 mm 的篩組,一次分離出>5.0、5.0~2.01、2.0~0.51、0.5~0.25、<0.25 mm的團聚體,并測定相應的土樣質量。記錄數據后,按比例取所需各級團聚體100 g,用于濕篩處理。濕篩法為取各級團聚體質量混合土樣100 g 放置于團聚體分析儀套筒內,所用標準篩從大到小依次為 5、2、0.5、0.25 mm,緩緩向套筒里加入蒸餾水沒過樣品,以 30次/min的頻率振蕩5 min,采用烘干法測得每個粒徑土壤團聚體的質量。土壤的土壤容重、孔隙度采用環刀法測定。土壤有機質、堿解氮、速效磷、速效鉀、全氮、全磷、全鉀分別采用重鉻酸鉀容量法、堿解擴散法、0.5 mol/L NaHCO浸提-鉬藍比色法、1 mol/L中性乙酸銨提取-火焰光度計法、HSO消煮-半微量開氏法、NaOH熔融-鉬銻抗比色法、NaOH熔融-火焰光度法進行測定。

1.4 數據計算與處理

土壤團聚體穩定性特征選取的指標有平均重量直徑 (mean weight diameter,MWD)、幾何平均直徑(geometric mean diamete,GMD)、團聚體結構破壞率(aggregate destrution rate,PAD),計算公式如下:

數據運用 Microsoft Excel 處理數據,用 SPSS 19.0 系統軟件分析數據,用鄧肯氏法對樣本平均數的差異顯著性進行比較。

2 結果與分析

2.1 不同利用方式的土壤團集體穩定性

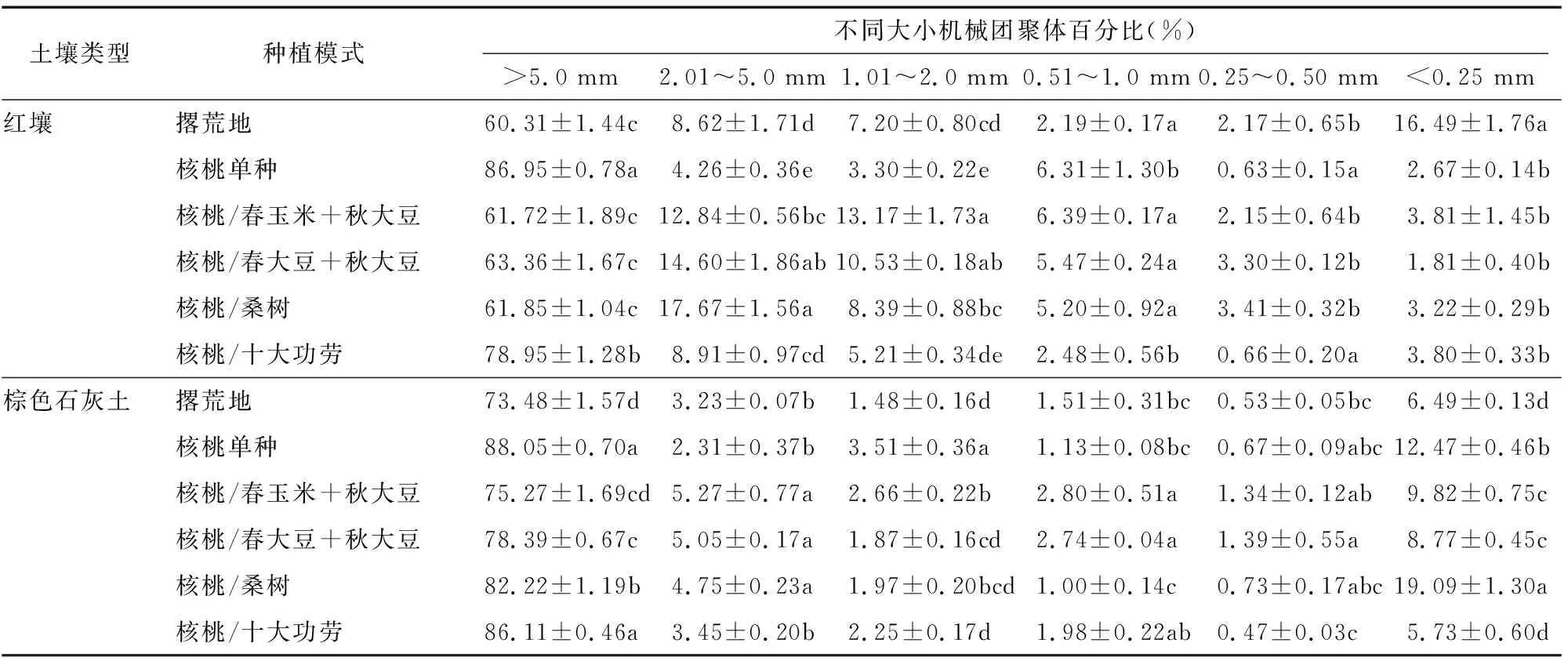

2.1.1 不同土地利用方式的土壤團聚體分布特征 從表1可以看出,紅壤各粒級土壤機械團聚體含量由高到低依次為 >5.0 mm、5.0~2.01 mm、1.0~0.51 mm、2.0~1.01 mm、<0.25 mm 和0.50~0.25 mm。>5 mm 粒級團聚體的含量為 60.31%~86.95%,與撂荒地相比,各處理均顯著提高了>5.0 mm 團聚體的含量。核桃單種、核桃/春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆、核桃/桑樹、核桃/十大功勞分別增加了 44.17%、2.34%、5.06%、2.55%、30.91%。5.0~2.01 mm粒級團聚體的含量為 4.26%~17.67%,與撂荒地相比,除了核桃單種模式外,其余模式均提高了5.0~2.01 mm粒級團聚體的含量。2.0~1.01 mm粒級團聚體的含量為 3.30%~13.17%,與撂荒地相比,除了核桃單種和核桃/十大功勞模式外,其余模式均提高了2.0~1.01 mm粒級團聚體的含量。1.0~0.51 mm粒級團聚體的含量為 2.19%~6.39%,與撂荒地相比,除了核桃單種和核桃/十大功勞模式顯著提高 1.0~0.51 mm粒級團聚體的含量外,其余模式間差異不顯著。0.50~0.25 mm粒級團聚體的含量為 0.63%~3.41%,與撂荒地相比,除了核桃單種和核桃/十大功勞模式顯著提高0.50~0.25 mm粒級團聚體的含量外,其余模式間差異不顯著。<0.25 mm粒級團聚體的含量為 1.81%~16.49%,與撂荒地相比,各模式均顯著降低了<0.25 mm粒級團聚體的含量76.89%~89.02%。從表1還可以看出,棕色石灰土壤各粒級土壤機械團聚體含量由高到低依次為 >5.0 mm、<0.25 mm、 5.0~2.01 mm、2.0~1.01 mm、1.0~0.51 mm和0.50~0.25 mm 。>5.0 mm 粒級團聚體的含量為 73.48%~88.05%,與撂荒地相比,其余處理均顯著提高了 >5 .0 mm 團聚體的含量。5.0~2.01 mm粒級團聚體的含量為 2.31%~5.27%,與撂荒地相比,除了核桃單種模式外,其余模式均提高了該粒級團聚體的含量。2.0~1.01 mm粒級團聚體的含量為 1.48%~3.51%,與撂荒地相比,各套種模式均提高了該粒級團聚體的含量。1.0~0.51 mm粒級團聚體的含量為 1.00%~2.80%,與撂荒地相比,除了核桃/春玉米+秋大豆和核桃/春大豆+秋大豆模式顯著降低該粒級團聚體的含量外,其余模式間差異均不顯著。0.50~0.25 mm粒級團聚體的含量為 0.33%~1.39%,與撂荒地相比,除了核桃/春大豆+秋大豆模式模式顯著提高該粒級團聚體的含量外,其余模式間差異不顯著。<0.25 mm粒級團聚體的含量為 5.73%~19.09%,與撂荒地相比,各模式均顯著降低了該粒級團聚體的含量。

表1 不同土地利用方式的土壤機械團聚體結構

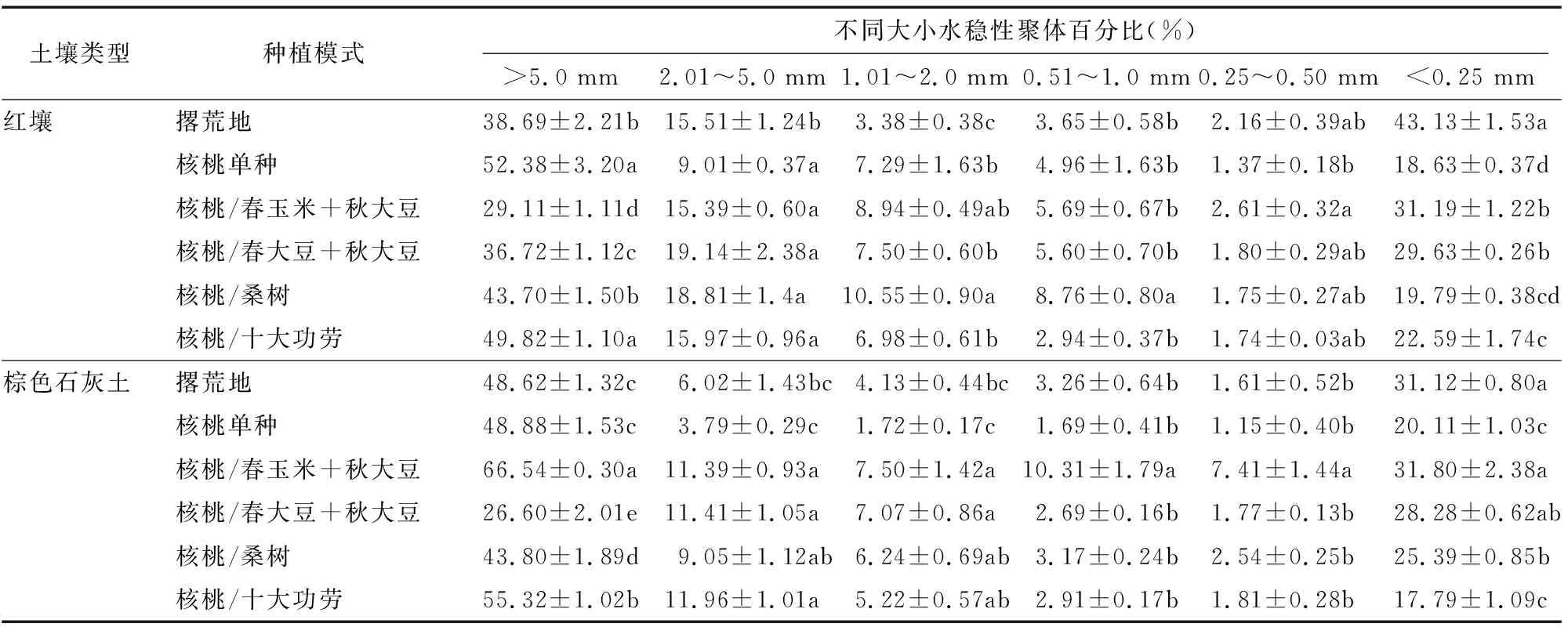

從表2可以看出,紅壤各粒級土壤水穩性團聚體含量由高到低依次為 >5.0 mm、<0.25 mm、5.0~2.01 mm、1.0~0.51 mm、2.0~1.01 mm 和0.50~0.25 mm。>5.0 mm 粒級團聚體的含量為 29.11%~52.38%,與撂荒地相比,核桃/春玉米+秋大豆和核桃/春大豆+秋大豆模式顯著降低>5 mm 團聚體的含量外,核桃單種和核桃/十大功勞模式顯著提高>5 mm團聚體的含量。5.0~2.01 mm粒級團聚體的含量為 9.01%~19.14%,與撂荒地相比,各模式均提高了該粒級團聚體的含量。2.0~1.01 mm粒級團聚體的含量為 3.38%~10.55%,與撂荒地相比,各模式均提高了2.0~1.01 mm粒級團聚體的含量。1.0~0.51 mm粒級團聚體的含量為 3.65%~8.76%,與撂荒地相比,除了核桃/桑樹模式顯著提高1.0~0.51 mm粒級團聚體的含量外,其余模式間差異不顯著。0.5~0.25 mm粒級團聚體的含量為 1.37%~2.61%,該粒級各模式間的差異不顯著。<0.25 mm粒級團聚體的含量為 18.63%~43.13%,與撂荒地相比,各模式均顯著降低了<0.25 mm粒級團聚體的含量。

從表2還可以看出,棕色石灰土壤各粒級土壤機械團聚體含量由高到低依次為>5 mm、<0.25 mm、 2.0~1.01 mm、1.0~0.51 mm、5.0~2.01 mm和0.50~0.25 mm 。>5.0 mm 粒級團聚體的含量為 26.60%~48.88%,與撂荒地相比,核桃/春玉米+秋大豆和核桃/十大功勞均顯著提高了>5 mm團聚體的含量,核桃/春大豆+秋大豆和核桃/桑樹模式顯著降低了>5 mm團聚體的含量。5.0~2.01 mm粒級團聚體的含量為 3.79%~11.96%,與撂荒地相比,核桃/春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆和核桃/十大功勞均提高了5.0~2.01 mm粒級團聚體的含量。2.0~1.01 mm粒級團聚體的含量為 1.72%~7.50%,與撂荒地相比,核桃/春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆模式提高了2.0~1.01 mm粒級團聚體的含量,其余模式間差異不顯著。1.0~0.51 mm和0.50~0.25 mm 粒級團聚體的含量為 1.69%~10.31%,與撂荒地相比,除了核桃/春玉米+秋大豆顯著提高這2個粒級團聚體的含量外,其余模式間差異均不顯著。<0.25 mm粒級團聚體的含量為 17.79%~31.80%,與撂荒地相比,除核桃/春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆模式外,其余模式均顯著降低了<0.25 mm粒級團聚體的含量。

表2 不同土地利用方式的土壤水穩性團聚體結構

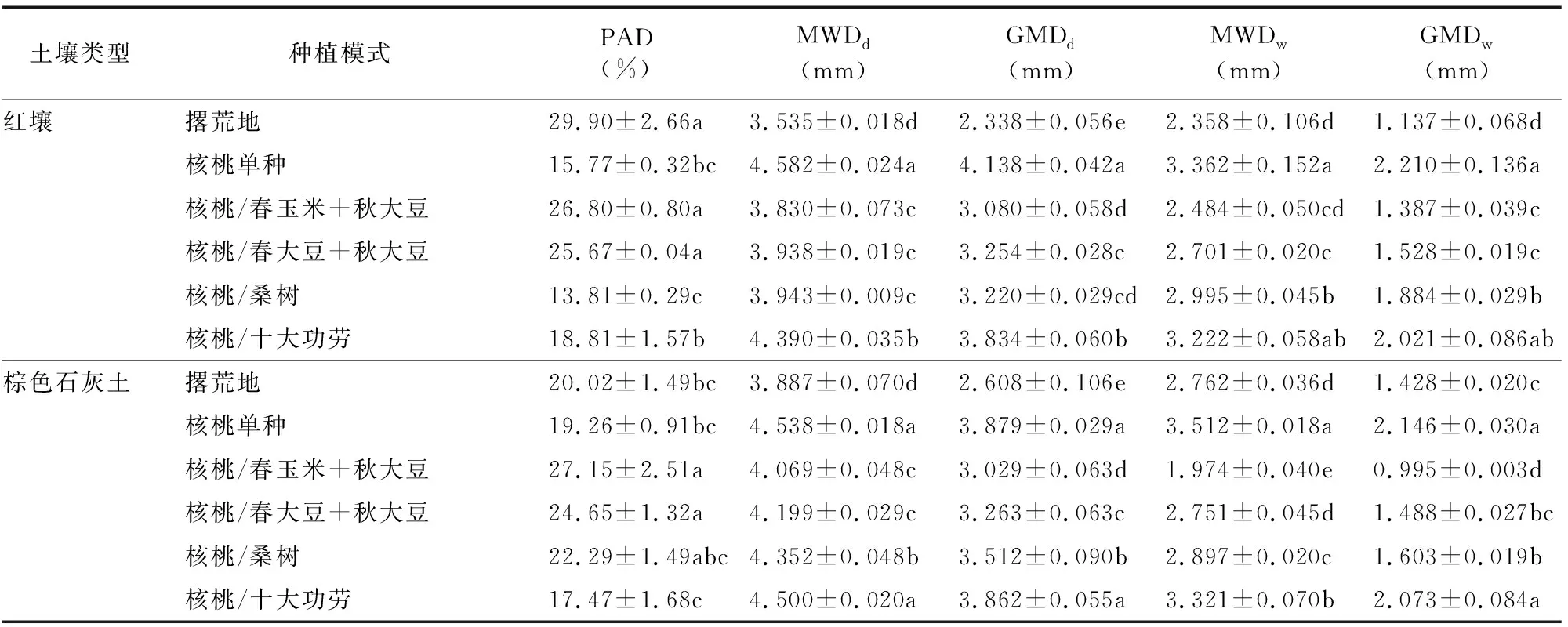

2.1.2 不同土地利用方式的土壤團聚體穩定性特征 目前,常用土壤團聚體破壞率(PAD)、平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)反映和分析評價土壤團聚體穩定性。PAD可直觀地反映團聚體在水蝕作用下的分散程度,其數值越小表示土壤團聚體越穩定,土壤結構越好;MWD和GMD越大表明土壤團聚體穩定性越強,土壤結構越好。從表2、表3可以看出,紅壤上各模式的PAD順序為核桃/桑樹<核桃單種<核桃/十大功勞<核桃/春大豆+秋大豆<核桃/春玉米+秋大豆<撂荒地。其中核桃/春大豆+秋大豆、核桃/春玉米+秋大豆與撂荒地間差異不顯著,說明紅壤上不種植植被或者人為經常攪動,很容易導致土壤流失。從MWD、GMD、MWD和GMD數據看,以撂荒地的最小,核桃單種的最大,說明種植核桃比較利于增加紅壤的穩定性,但核桃/春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆、核桃/桑樹、核桃/十大功勞均較核桃單種降低了紅壤的MWD、GMD、MWD和GMD的值,說明人為攪動會影響紅壤的穩定性,其中核桃/春玉米+秋大豆最不利于土壤的穩定。

表3 不同土地利用方式的土壤團聚體穩定性指標

棕色石灰土壤上各模式的PAD順序為核桃/十大功勞<核桃單種<撂荒地<核桃/桑樹<核桃/春大豆+秋大豆<核桃/春玉米+秋大豆。其中核桃/春玉米+秋大豆和核桃/春大豆+秋大豆顯著高于其他模式,核桃/十大功勞、核桃/桑樹、核桃單種和撂荒地的差異不顯著,說明人為攪動很容易導致土壤流失。從MWD和GMD數據看,以核桃/春玉米+秋大豆的最小,而核桃單種和核桃/十大功勞的MWD和 GMD最大,這2種模式下的土壤大團聚體比例增加,抵抗機械外力能力較大。從MWD和 GMD數據看,均以核桃單種的最大,說明該土壤下的核桃單種模式比較利于形成大水穩性團聚體,增加土壤對水力侵蝕的抵抗能力。而核桃/春玉米+秋大豆模式下的MWD和 GMD最小,說明人為攪動最不利于該土壤的穩定。

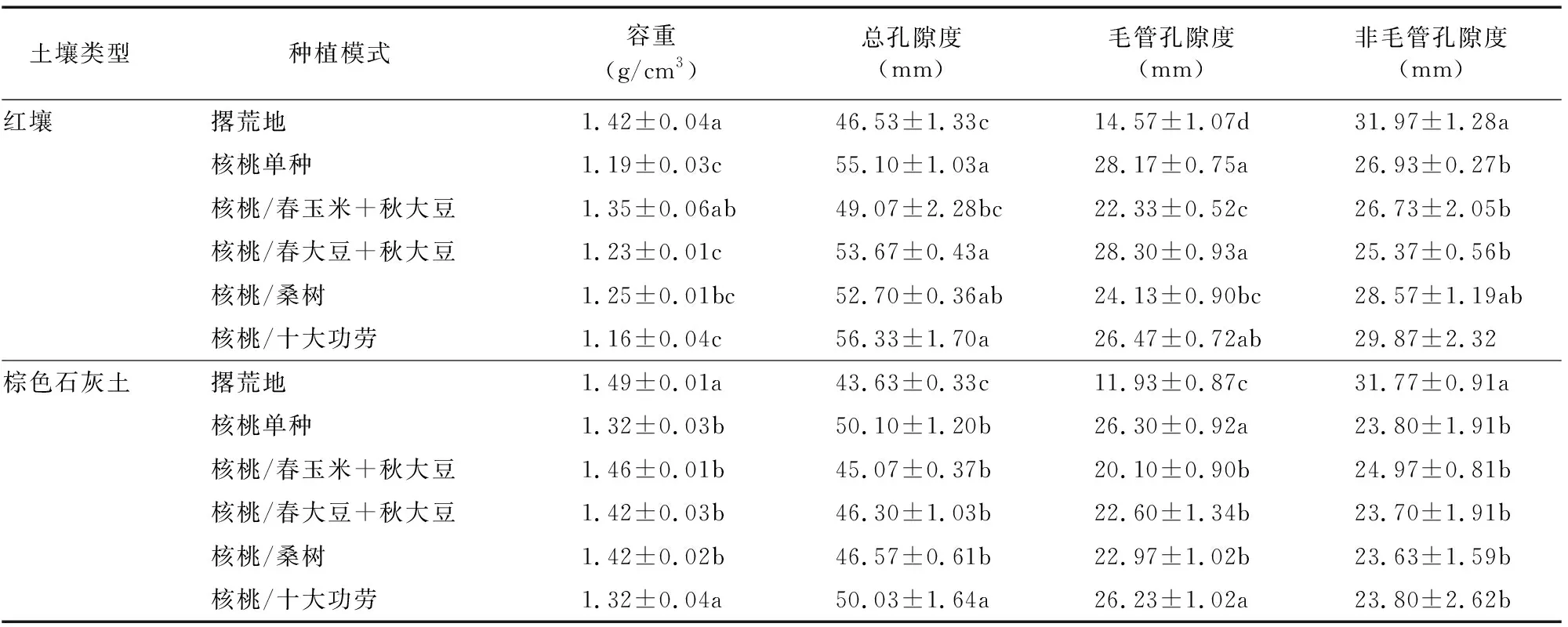

2.2 不同種植模式對土壤容重和孔隙度的影響

土壤容重可以總體地反映土壤質地、結構狀況以及腐殖質含量的高低,是土壤重要的物理特性之一。一般耕作層土壤容重1.0~1.3 g/cm比較適合作物生長,在該范圍內土壤容重越小說明土壤結構、通氣透水性能越好。從表4可以看出,紅壤上各模式的土壤容重為1. 16~1.42 g/cm之間,順序為撂荒地>核桃/春玉米+秋大豆>核桃/桑樹>核桃/春大豆+秋大豆>核桃單種>核桃/十大功勞,其中撂荒地與核桃/春玉米+秋大豆差異不顯著,但顯著高于其余模式。棕色石灰土壤上各模式的土壤容重為1. 32~1.46 g/cm之間,也以撂荒地的最大。該土壤上除了核桃/十大功勞模式與撂荒地無顯著差異外,其余模式均降低了土壤的容重。

土壤孔隙度反映土壤的透氣性,土壤毛管孔隙度還反映土壤毛管的持水能力。從表4可以看出,與撂荒地相比,各模式均增加紅壤的總孔隙度和毛管孔隙度,而降低紅壤的非毛管孔隙度。其中核桃/春大豆+秋大豆、核桃/十大功勞和核桃單種的土壤總孔隙度和土壤毛管孔隙度最大,土壤的通氣性和毛管持水性較好。

對于棕色石灰土而言,與撂荒地相比,各模式均增加棕色石灰土壤的總孔隙度和毛管孔隙度,而降低土壤的非毛管孔隙度(表4)。其中核桃單種、核桃/十大功勞的土壤總孔隙度和土壤毛管孔隙度最大,土壤的通氣性和毛管持水性較好。

表4 不同土地利用方式的土壤容重、孔隙度

2.3 不同種植模式對土壤養分的影響

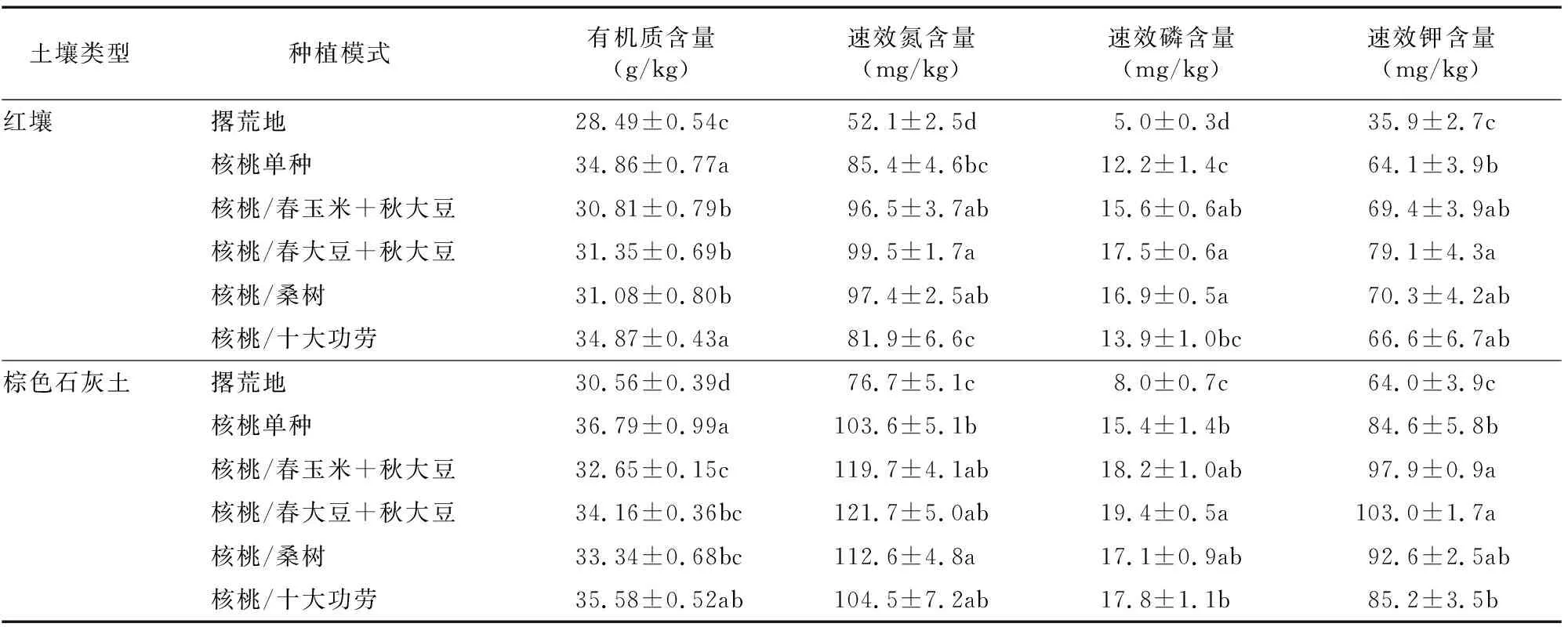

從表5可以看出,鳳山縣的土壤有機質含量較高。2種類型土壤上的有機質和速效養分均以撂荒地的最低,其他各種模式均提高了土壤有機質和速效養分含量。2種類型土壤的核桃/十大功勞和核桃單種的有機質最高,這可能與每年核桃的落葉有關,加上不翻動土壤,利于有機質在土壤表層的積累。而土壤的速效養分含量以核桃/春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆、核桃/桑樹模式的含量較高,這可能與不同種植模式的長期施肥有關。

表5 不同土地利用方式的有機質、速效氮磷鉀養分

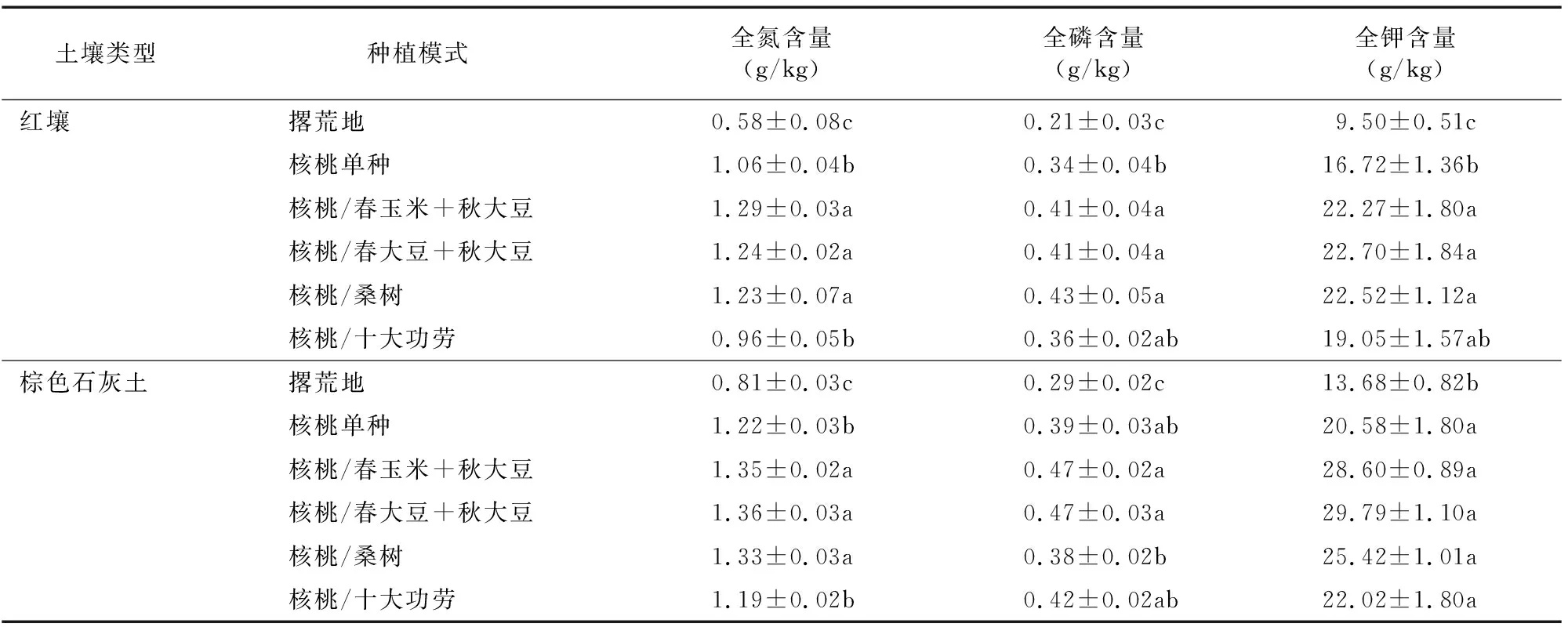

由表6可以看出,2種類型土壤的土壤全量氮磷鉀養分均以撂荒地的最低,其他各種模式均較撂荒地提高了土壤全量氮、磷、鉀養分含量,說明合理的土地利用可以提高土壤的可耕性。

表6 不同土地利用方式的全量氮磷鉀養分

2.4 土壤穩定性與土壤肥力的相關性

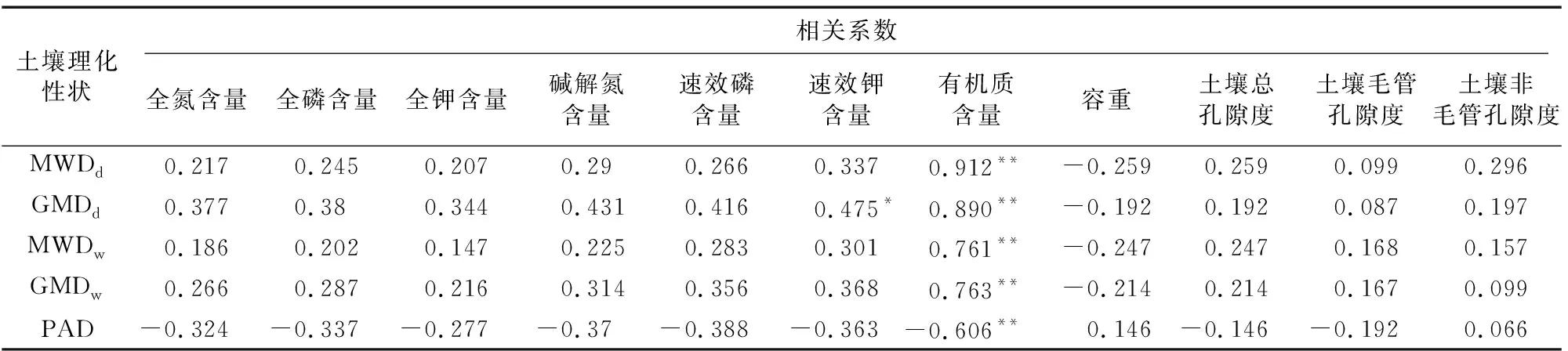

由表7可以看出,紅壤區土壤有機質與平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)呈極顯著正相關,而與土壤團聚體破壞率(PAD)呈極顯著負相關,說明有機質含量越高,紅壤的平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)越大,土壤結構越好,土壤抗水沖刷的能力越強。紅壤速效鉀與其幾何平均直徑(GMD)呈顯著正相關,說明紅壤速效鉀含量越高,土壤幾何平均直徑(GMD)就越高,土壤團聚體破壞率越小,土壤結構越穩定。紅壤區土壤其他指標與平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)及土壤團聚體破壞率(PAD)的相關不顯著。

表7 紅壤不同土地利用方式的土壤穩定性與土壤肥力的相關性

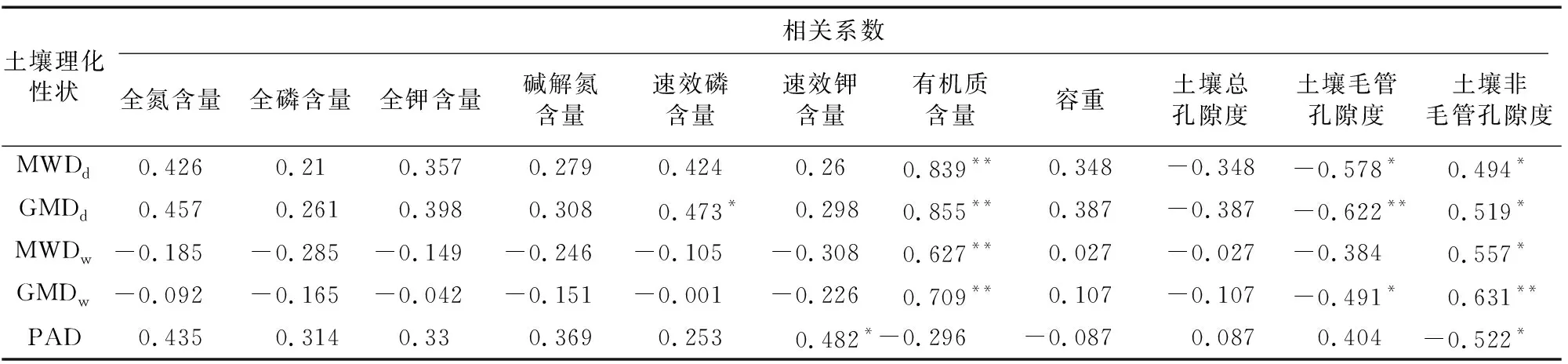

由表8可以看出,棕色石灰土壤區土壤的有機質與平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)呈極顯著正相關,說明有機質含量越高,紅壤的平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)越大,土壤結構越好,土壤抗水沖刷的能力越強。棕色石灰土壤速效磷與其幾何平均直徑(GMD)呈顯著正相關,說明紅壤速效磷含量越高,土壤幾何平均直徑(GMD)就越高,土壤團聚體破壞率越小,土壤結構越穩定。而棕色石灰土壤速效鉀與土壤團聚體破壞率(PAD)呈正相關關系, 說明紅壤速效鉀含量高

表8 棕色石灰土不同土地利用方式的土壤穩定性與土壤肥力的相關性

反而不利于該土壤類型的穩定。土壤毛管孔隙度與土壤平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)呈負相關關系,其中與MWD、GMD呈顯著負相關;土壤毛管孔隙度與土壤團聚體破壞率(PAD)呈正相關關系。土壤非毛管孔隙度與土壤平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)呈顯著正相關關系,而與土壤團聚體破壞率(PAD)呈極顯著負相關關系。

3 討論

3.1 不同土地利用方式對土壤團聚體分布特征的影響

不同土壤利用方式通過改變土壤黏粒發育、養分累積、有機質膠結等微生態環境進而影響土壤團聚體的含量及分布特征。本研究發現,紅壤區和棕色石灰土區各種土地利用方式均較撂荒地顯著降低了<0.25 mm土壤機械穩定性和水穩性團聚體粒級團聚體的含量。可能是地表覆被能有效抵擋降雨時雨滴的動能沖量以及徑流的沖刷侵蝕,為大粒徑團聚體的形成提供有利條件;同時植被的根系殘體和分泌物等的膠結作用可使土壤顆粒黏合成粒徑更大的團聚體。而核桃單種、核桃套種春玉米+秋大豆、核桃套種春大豆+秋大豆、核桃套種桑樹、核桃套種十大功勞等不同土地同利用方式的土壤土壤團聚體分布特征有明顯差異,如在棕色石灰土區,核桃/春玉米+秋大豆和核桃/十大功勞提高了>5.0 mm團聚體的含量,而核桃/春大豆+秋大豆和核桃/桑樹模式降低了>5.0 mm團聚體的含量,這些差異可能是由于不同作物根系的穿插擠壓以及腐殖酸生化反應作用差異的結果。

3.2 不同土地利用方式對土壤團聚體穩定性的影響

土壤團聚體穩定性是衡量土壤質量優良和健康程度的重要指標。土壤團聚體由機械穩性團聚體和水穩性團聚體組成,其組成情況可以反映土壤團聚體抵抗機械外營力破壞的能力,而水穩性團聚體的粒級組成可以反映其穩定性特征。目前,常用土壤團聚體破壞率(PAD)、平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)反映和分析評價土壤團聚體穩定性。PAD可直觀地反映團聚體在水蝕作用下的分散程度,其數值越小表示土壤團聚體越穩定,土壤結構越好;MWD和GMD是評價土壤團聚體穩定性的2個重要指標,其值越大表明土壤團聚體穩定性越強,土壤結構越好。本研究發現,在紅壤區,撂荒地的MWD和GMD最小,核桃單種的最大,該土壤紅壤上各模式的土壤團聚體破壞率(PAD)順序為核桃/桑樹<核桃單種<核桃/十大功勞<核桃/春大豆+秋大豆<核桃/春玉米+秋大豆<撂荒地;在棕色石灰土區,核桃/春玉米+秋大豆模式下的MWD和GMD最小,土壤團聚體破壞率(PAD)也最大,該區各模式的土壤團聚體破壞率(PAD)順序為核桃/十大功勞<核桃單種<撂荒地<核桃/桑樹<核桃/春大豆+秋大豆<核桃/春玉米+秋大豆。可見,不同土壤類型上的不同土地利用方式對土壤的穩定性有不同影響,但該區域核桃單種、核桃/十大功勞是2種比較利于土壤穩定的模式,利于對巖溶區土壤的培育。因此,兼顧生態、經濟社會的可持續發展,該區域的生態修復必須因地制宜優化種植結構,建議針對坡頂和坡腰地帶等不宜頻繁耕作的核桃林地,以套種生育周期長的作物,如中藥材十大功勞為主,減少人為對土壤的攪動,保持土壤的穩定。在坡腳和坡底土層相對較厚、光照充足的核桃林地以套種糧食作物為主,通過科學施肥,達到提高作物產量并培育土壤的目的,促進提高農民增產增收。

3.3 土壤其他指標對土壤團聚體穩定性的影響

土地利用是自然環境與人類活動相互作用的綜合過程,土地利用方式直接影響土壤的理化性狀,從而影響土壤的穩定性。巖溶山區土地利用以保持土壤穩定性為首要任務。本研究發現,鳳山縣的2種類型土壤上的有機質均高于撂荒地。通過相關性分析發現,有機質與2種土壤的平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)呈極顯著正相關,而與土壤團聚體破壞率(PAD)呈極顯著負相關,說明有機質含量越高,紅壤的土壤結構越好,土壤抗雨水沖刷的能力越強,這與前人的研究結果一致。本研究還發現,鳳山縣的2種類型土壤上的土壤養分含量均高于撂荒地。通過相關性分析,發現紅壤區土壤的速效鉀與其幾何平均直徑(GMD)呈顯著正相關外,其他指標與土壤穩定性指標間相關性不明顯,說明紅壤速效鉀含量越高,土壤幾何平均直徑(GMD)就越高,土壤團聚體破壞率越小,土壤結構越穩定。在棕色石灰土壤區,土壤速效磷與其幾何平均直徑(GMD)呈顯著正相關,說明棕色石灰土的土壤速效磷利于土壤結構越穩定,而該區土壤速效鉀與土壤團聚體破壞率(PAD)呈正相關關系,說明紅壤速效鉀含量高反而不利于該土壤類型的穩定。該區的土壤毛管孔隙度與土壤平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)呈負相關關系,其中與MWD、GMD呈顯著負相關;土壤毛管孔隙度與土壤團聚體破壞率(PAD)呈正相關關系。土壤非毛管孔隙度與土壤平均重量直徑(MWD)、幾何平均直徑(GMD)呈顯著正相關關系,而與土壤團聚體破壞率(PAD)呈極顯著負相關關系。可見,不同土壤類型上的不同土壤理化性狀對土壤穩定性的影響不同。

4 結論

鳳山縣紅壤區和棕色石灰土區采用核桃單種、核桃套種春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆、核桃/桑樹、核桃/十大功勞等5種土地利用方式均較撂荒地顯著提高了土壤的大團聚結構,提高土壤的穩定性。其中核桃單種和核桃套種十大功勞2種模式的土壤的穩定最佳。

鳳山縣2種土壤采用核桃單種、核桃/春玉米+秋大豆、核桃/春大豆+秋大豆、核桃/桑樹、核桃/十大功等5種土地利用方式均較撂荒提高土壤有機質、土壤速效磷、土壤速效鉀、土壤毛管孔隙度、土壤非毛管孔隙度,提高土壤的穩定性。因此,在鳳山縣紅壤區,可通過合理的套種來增加土壤的有機質含量,提高土壤的穩定性;在棕色石灰土區,對坡頂和坡腰地帶等有水土流失風險不宜頻繁耕作的地塊建議采用核桃單種,或者核桃套種生育周期長的作物,如中藥材十大功勞為主,減少人為對土壤的攪動,保持土壤的穩定。在坡腳和坡底土層相對較厚、光照充足的核桃林地以套種糧食作物為主。