甘草酸苷治療神經系統受累期手足口病患兒的臨床研究*

鄧少芳,凌靜冬,李 彬,葉瀟鳴,羅杰平,陳麗珍,黃勝賢△

(廣西醫科大學第三附屬醫院暨南寧市第二人民醫院:1.醫學檢驗科;2.兒科,廣西 南寧 530031)

手足口病(HFMD)是腸道病毒引起的常見急性嬰幼兒傳染病[1]。大部分HFMD患兒僅為一過性病毒感染,預后良好。但部分患兒會出現中樞神經系統、呼吸系統和循環系統受累癥狀,繼發嚴重后遺癥,甚至死亡[2]。降低HFMD危害性和病死率的重點和難點在于明確診斷神經系統受累期(Ⅱ期)HFMD,并給予及時、合理的治療[3]。有研究認為,HFMD患兒病情及預后懸殊的因素不僅僅與感染的腸道病毒類型有關,而且與患兒基礎狀態(尤其是免疫功能)密切相關[4]。本院采用具有免疫調節作用的甘草酸苷治療部分神經系統受累期HFMD患兒,取得了顯著效果,現報道如下。

1 資料與方法

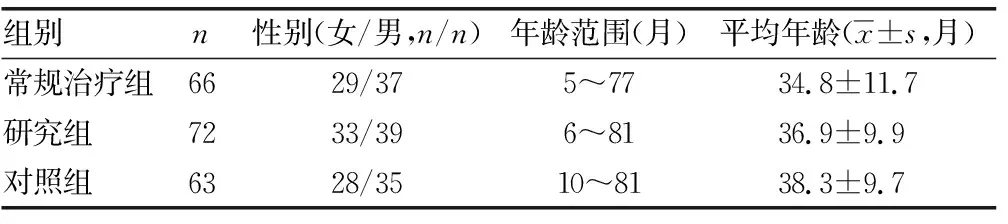

1.1一般資料 選取2017年1月至2019年10月本院診斷為神經系統受累期HFMD患兒138例,根據隨機數字表法分為常規治療組(66例)和研究組(72例),同時選取健康體檢兒童作為對照組(63例)。診斷標準:符合《腸道病毒71型(EV71)感染重癥病例臨床救治專家共識(2011版)》[5]診斷標準。納入標準:(1)白細胞正常或略升高;(2)年齡小于14歲,征得患兒監護人同意。排除標準:(1)合并循環系統、呼吸系統疾病;(2)嚴重細菌感染;(3)嚴重營養不良;(4)依從性差或中途退出研究。本研究獲得醫院醫學倫理委員會批準。3組性別、年齡比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 3組一般資料比較

1.2方法 常規治療組實施常規對癥治療。(1)退熱:體溫大于38.5 ℃的患兒口服布洛芬混懸液(上海強生制藥有限公司),每次5~10 mg/kg,每天不超過4次。體溫小于或等于38.5 ℃的患兒,給予物理降溫。(2)抗病毒治療:靜脈滴注利巴韋林注射液(河南潤弘制藥股份有限公司),每次5 mg/kg,每天2次。(3)抗菌治療:采用阿莫西林或頭孢匹胺或頭孢曲松鈉治療,各藥物用量均參考相關說明書。(4)其他:口腔疼痛給予局部止痛、酸堿平衡維持等支持治療。研究組在對癥治療基礎上口服復方甘草酸苷片(中國衛材藥業有限公司),每次50 mg,每天1次。連續治療5 d。對所有患兒治療情況進行詳細觀察與記錄。治療后第6天,采集患兒空腹靜脈血,采集管為真空乙二胺四乙酸二鉀抗凝管和真空干燥管,檢測T淋巴細胞、B淋巴細胞、自然殺傷細胞(NK細胞)、細胞毒性T細胞(Tc細胞)、輔助性T細胞(Th細胞)、免疫球蛋白G(IgG)、IgM、IgA、白細胞介素(IL)-6、IL-10、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)水平。操作嚴格按照儀器及試劑說明書進行。主要儀器為BD FACSCalibur流式細胞儀(美國BD公司)、特定蛋白分析儀(德國西門子公司)、全自動酶免分析儀(山東博科科學儀器有限公司)。IgG、IgM、IgA檢測試劑購自德國西門子公司,T淋巴細胞、Th細胞、Tc細胞、NK細胞和B淋巴細胞檢測試劑購自美國BD公司,IL-6、IL-10、TNF-α檢測試劑購自武漢賽培生物科技有限公司。

主要觀察指標為退熱時間(退熱起效時間和恢復正常體溫時間)、皮疹消失時間、危重轉化率(Ⅱ期HFMD患兒轉為Ⅲ期以上的比例)、精神狀態恢復情況或驚顫消失時間。臨床療效判定標準:根據是否發熱、皮疹是否消退、精神狀況及是否驚顫判定。(1)治愈:患兒體溫恢復正常,無皮疹,精神狀況良好,且無精神系統受累癥狀。(2)有效:患兒體溫恢復正常,皮疹數目顯著減少,精神好轉,但仍存在驚顫。(3)無效:患兒反復高熱,皮疹無變化,并出現新皮疹,精神狀況差,且頻繁發生驚顫。

2 結 果

2.1常規治療組、研究組退熱時間等指標比較 常規治療組、研究組退熱起效時間、恢復正常體溫時間、皮疹消失時間、精神狀態恢復情況或驚顫消失時間比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 常規治療組、研究組退熱時間等指標比較

2.2常規治療組、研究組臨床療效比較 常規治療組、研究組臨床療效比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 常規治療組、研究組臨床療效比較(n)

2.33組免疫功能相關指標比較 3組免疫功能相關指標比較,差異有統計學意義(P<0.05)。對照組與常規治療組免疫功能相關指標比較,差異有統計學意義(P<0.05)。對照組與研究組免疫功能相關指標(除Tc細胞、NK細胞、B淋巴細胞外)比較,差異有統計學意義(P<0.05)。常規治療組與研究組免疫功能相關指標(除Tc細胞、NK細胞外)比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。IgM水平與B淋巴細胞水平呈正相關(r=0.852,P=0.016)。

表4 3組免疫功能相關指標比較

組別n5IgG(ng/L)IgM(ng/L)IgA(ng/L)IL-6(ng/L)IL-10(ng/L)TNF-α(ng/L)常規治療組669.28±2.78a1.83±0.44a0.89±0.20a28.28±2.78a41.83±6.44a4.89±0.37a研究組7211.21±2.85ab1.72±0.39ab0.81±0.17ab23.74±7.85ab37.72±6.39ab3.71±0.47ab對照組6313.34±3.151.48±0.371.32±0.3113.34±2.1525.48±4.681.32±0.31F-9.4785.6555.8149.47912.20715.507P-<0.0010.0040.004<0.001<0.001<0.001

3 討 論

HFMD是目前嬰幼兒中危害最大、發病率最高的急性傳染病,臨床上根據病情可分為5期。神經系統受累期(Ⅱ期)患兒在病程1~5 d內可出現嗜睡、吸吮無力、嘔吐、煩躁、肢體抖動、肌無力、頸項強直等中樞神經系統損害表現。神經系統受累期病情進展快、兇險,易發展為危重癥,引起呼吸系統、循環系統功能衰竭等并發癥,甚至死亡[2,6],但采取及時有效的治療措施可痊愈。因此,早期明確診斷和及時治療措施對神經系統受累期及以上重癥HFMD患兒尤為重要[3]。目前,HFMD治療尚無特效藥,神經系統受累期及以上危重癥HFMD患兒均為對癥治療[4,7]。有學者認為,患兒免疫功能及腸道病毒種類與重癥HFMD的發生、發展密切相關,糾正患兒紊亂的免疫功能和抗病毒是重癥HFMD的治療措施[8-9]。中醫藥是我國傳統醫療實踐的結晶,也是我國五千年傳統文化的精華,挖掘傳統中藥在神經系統受累期HFMD中的治療價值,能為臨床治療重型HFMD提供新的治療方案。復方甘草酸苷片是我國常用中藥制劑,其主要成分可通過抑制可的松和醛固酮在體內的滅活,延遲類固醇的代謝,進而通過多途徑調節機體免疫系統,糾正紊亂的免疫功能[10-11]。

本研究結果顯示,在對癥治療的基礎上,采用甘草酸苷治療的研究組除危重型轉化率外,退熱時間等指標和臨床療效均優于常規治療組,提示甘草酸苷對神經系統受累期HFMD患兒有較好的臨床效果。甘草酸苷能更早、更有效地控制HFMD患兒病情。本研究結果顯示,對照組與常規治療組免疫功能相關指標比較,差異有統計學意義(P<0.05),與國內HFMD研究結論一致[12-14]。嬰幼兒感染EV71病毒后,免疫系統為了抵抗EV71腸道病毒的損傷,Ig會結合腸道病毒,導致大量Ig被消耗。另外感染EV71病毒嬰幼兒早期體液免疫應答會引起IgM水平急劇升高,這是導致神經系統受累期HFMD患兒Ig水平趨勢不一致的原因。同時,EV71病毒還會刺激HFMD患兒的易感細胞、免疫細胞高表達,如IL-10、TNF-α等細胞因子,高水平的細胞因子將誘導特異性或非特異性炎性反應,因此清除及抑制病毒可最大限度地促進機體痊愈[14]。而重癥HFMD患兒因各個途徑導致的T淋巴細胞及NK細胞凋亡或功能障礙,細胞免疫和固有免疫不能有效清除或抑制病毒,機體只能通過活化B淋巴細胞積極調動體液免疫,從而產生大量的IgM來抵抗病毒侵害[15]。HFMD患兒細胞免疫功能低下時,機體將釋放大量促炎癥因子誘導組織損傷,加劇炎性反應,進而產生大量炎性細胞因子[16]。本研究結果顯示,與常規治療組比較,研究組HFMD患兒免疫功能相關指標發生明顯改變,炎性細胞因子、B淋巴細胞、IgM水平明顯降低,而免疫細胞中的T淋巴細胞、Th細胞、Th/Tc比值和IgG水平升高,提示甘草酸苷具有免疫調節作用,可上調神經系統受累期HFMD患兒細胞免疫功能,有助于清除或抑制EV71病毒,減少炎性細胞因子產生和炎性反應。

綜上所述,甘草酸苷可有效改善神經系統受累期HFMD患兒臨床癥狀和免疫功能紊亂,具有較好的臨床治療效果。