新基建下的“嵌入式系統設計與應用”課程改革

連麗紅

(廈門大學嘉庚學院,福建 廈門 363105)

0 引 言

2020年3月,中共中央政治局常務委員會召開會議提出,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。新型基礎設施建設包括大數據中心、人工智能、工業互聯網等領域,是以新發展理念為引領,以技術創新為驅動,以信息網絡為基礎,面向高質量發展需要,提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。嵌入式系統作為各項基礎設施建設的常用載體之一,有必要培養學生在熟知基本理論和開發方法的基礎上,掌握高技術項目開發流程,為新基建培養有力的后備力量。此外,我校的智能科學與技術和數據科學與大數據技術專業成立并開始招生,兩個專業的培養目標之一均需要實現各項新技術的落地,因此也需要開設嵌入式系統相關課程。結合目前嵌入式課程研究和課程資源更多是基于單片機開發平臺,本校現有的嵌入式系統課程雖然基于ARM平臺,但基礎性內容偏多,具體應用偏少,因此有必要對其教學內容進行針對新技術的補充。最后,受疫情影響,教學形式正發生著重大改變,線上線下結合的混合式教學模式已成為當今主要教學模式之一,嵌入式系統的線上教學研究也在逐步開展。

1 課程改革的重點問題

本校“嵌入式系統設計與應用”課程自2006年開始在信息科學與技術學院作為專業核心選修課開設,針對不同專業需求分為A/B類型,總學時分別為48/32學時,包括理論課時和實踐課時。教學內容以ARM開發板為硬件平臺、Linux操作系統為軟件平臺進行嵌入式系統的設計與實現。在教學大綱的執行和教學活動開展過程中,發現存在一些問題,主要表現為硬件平臺成本高、更新慢、容易與新技術脫節;課程教學活動設計單一,集中在理論講解和驗證性實踐方面,缺乏探索性實踐等。

2020年,該課程立項為福建省本科高校教育教學改革研究項目,對教學平臺、教學內容、教學方式和教學案例等進行更系統性的教學改革研究,擬解決以下問題。

(1)實驗平臺成本高、不易移動、學生課外學習受限。雖然2016年已經對實驗平臺進行了升級改造,由原來三星的2410平臺升級為基于Cortex A8平臺,同時配套了傳感器等拓展模塊,便于開展一定的探索性實踐,但現有的教學平臺仍存在體積較大,成本高,不易嵌入具體產品等問題。

(2)教學內容與工程應用脫節。受限于教學平臺,課程教學內容基礎性知識比重大,驗證性實踐偏多、具體應用案例相對簡單,缺乏系統性的設計案例,與實際應用脫節嚴重。

(3)教學方式單一,缺乏開展有效的教學活動。教學開展主要以教師講解為主,學生完成相應的實驗為輔,無論是教師團隊還是學生,只有協同開發才能集各方優勢完成更系統的設計與開發。因此,以團隊協作為基礎,以具體應用為導向,并貫穿產品開發全過程的實踐教學模式將是課程改革的主要方向。

2 課程改革的具體設計

2.1 教學平臺

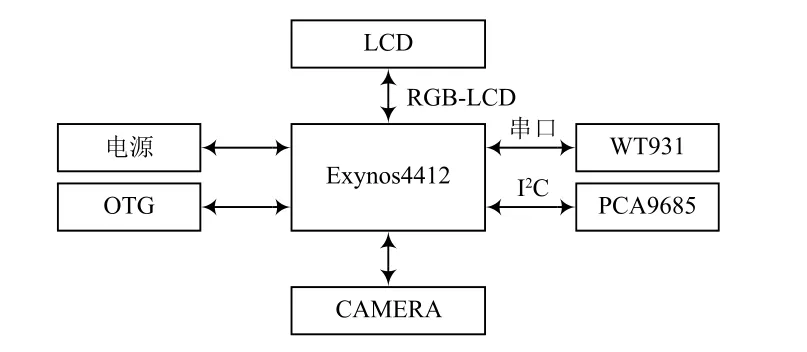

如圖1所示,教學平臺擬選用基于Cortex A9的迅為iTOP-4412精英版,其核心板為Exynos4412,含有1 GB內存,底板除電源模塊等必要模塊外,提供了豐富的接口,如串口、網口、IC等。新的教學平臺在提升處理器性能的同時降低了成本,體積也大大縮小,接口更加豐富,方便嵌入到具體產品中進行拓展應用,且攜帶方便,學生可以隨時隨地進行開發。

圖1 教學平臺結構

2.2 教學內容

嵌入式系統設計與應用的教學內容在課程具體實施中將分成3個階段進行:基礎理論階段、系統分析階段、實踐階段。

基礎理論階段主要以嵌入式系統的基礎理論、基本方法講解為主,讓學生系統了解嵌入式系統開發的方法。

系統分析階段主要為嵌入式系統軟硬件各環節的具體設計和實現方法。通過典型案例引導學生對系統架構、硬件設計、軟件設計、系統測試等環節的具體流程和方法進行梳理。

實踐階段根據培養素質和培養能力的需求,安排相應實踐課題,學生可以分組分工協作或獨立完成系統構思、軟硬件設計、系統測試和報告撰寫等任務。在具體任務的實施過程中,學生可以深化對理論知識的理解和應用,更加全面、系統地掌握嵌入式系統的開發流程和方法,鍛煉學生分析問題、解決問題的能力,激發學生的學習興趣和熱情。

2.3 教學方式

2.3.1 以項目為導向的教學模式

課程在簡要的基礎理論介紹之后,以典型應用案例為主線展開教學,便于學生更系統地掌握完整的案例開發流程,積累開發經驗,做到學以致用。

2.3.2 課賽結合、產教融合,注入創新案例

將電子設計竟賽、智能車競賽和嵌入式專題邀請賽等全國高水平科技競賽的賽題引入課程,與課程教學相結合,讓學生了解電子信息和通信技術等領域的研究熱點、典型應用和經典設計方法的同時,對嵌入式綜合系統的設計有更直觀的認知,極大地激發了他們的學習熱情和設計激情。

通過積極參與產學合作、校企平臺項目,全面支持課程建設,包括改革課程體系、更新課程教學案例等。如:2019年與北京博創智聯科技有限公司簽訂了第一批產學合作協同育人項目,引入企業先進的技術推進課程的建設;教師團隊和學生團隊積極參與校企合作平臺研發的無人機相關項目,也為課程提供了優秀的教學案例等。

2.3.3 智慧教學模式

以在線開放課程資源為依托,基于在線教學平臺、智慧教學輔助工具,在學校課程教學中運用多種教學理論、教學策略、教學方法和教學組織形式,有機地將課程教學與智慧教學工具有效結合,豐富教學形式,提升教學效果。

3 課程教學案例

課程教學案例結合目前主流的無人機相關技術進行設計,在無人機技術中,姿態控制尤為重要,直接影響無人機的控制精度和飛行效果。以姿態角度傳感器數據采集為例,介紹開發流程。

姿態角度傳感器采用WT931,其不僅集成了高精度陀螺儀、加速度計、地磁場傳感器,同時還集成了姿態解算器,配合動態卡爾曼濾波算法,能夠在動態環境下輸出模塊的當前姿態,精度和穩定度。模塊主要通過串口同主機連接,同時,預留SCL、SDA等基于IC的通信接口。具體開發流程如下:

(1)硬件連接。考慮到接口問題,WT931模塊在配置和使用過程中均通過USB轉TTL模塊分別接主機和iTOP-4412開發板的USB接口。需要注意的是,WT931模塊與USB轉TTL模塊引腳連接時RX與TX交叉連接。

(2)WT931模塊配置。WT931模塊通過USB轉TTL模塊連接電腦后,可以用廠商提供的MiniMU.exe軟件進行配置,配置界面如圖2所示。除加速度、磁場校準外,串口波特率也需要進行設置,本設計串口通信速率設置為9 600。

圖2 WT931配置

(3)WT931模塊數據采集。WT931模塊數據采集主要包括串口通信和數據解析兩部分。其中,串口通信包括串口打開、串口配置、串口讀寫及串口關閉;數據解析是對串口讀取的數據按WT931模塊內部定義進行解析和打印輸出。

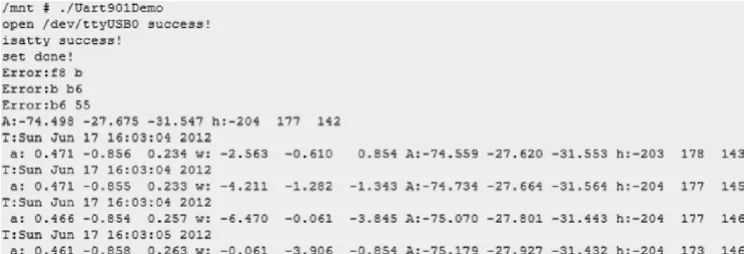

代碼交叉編譯后就可以掛載到板上運行,需要注意的是,由于使用的是USB轉TTL,串口驅動需要用insmod ch34x.ko進行動態加載。程序的運行結果如圖3所示,模塊正常工作。

圖3 WT931數據采集結果

4 結 語

本文主要針對目前嵌入式系統相關課程的特點和本校嵌入式系統設計與應用課程存在的問題進行分析,結合福建省本科高校教育教學改革研究的契機,從教學平臺、教學內容、教學方式、教學案例等方面入手,設計了一套改革方案。該方案具有成本低、可移植性好等優點。