新疆焉耆盆地春季災害性天氣特征及對農業生產影響

顧軍明,努 加,黃玖珺

巴音郭楞蒙古自治州氣象局,新疆庫爾勒 841000

焉耆盆地位于新疆維吾爾自治區中部,巴音郭楞蒙古自治州(簡稱巴州)東北部,是新疆地區重要的農副產品集散地和物流中心,“三紅”產業持續發展,2021年辣椒種植面積2.99萬hm2,釀酒葡萄1.24萬hm2,工業番茄0.52萬hm2,已成為新疆最大的工業番茄種植區。2020年焉耆盆地小麥種植面積大幅增加,達3.6萬hm2,比上年增加1萬hm2。巴州“第十四五發展規劃”指出,要提高焉耆盆地“三紅”產業(加工番茄、工業辣椒、釀酒葡萄)集中度,推進焉耆盆地蔬菜批發市場向集散地市場轉型,提升物流運力,將焉耆盆地建設成烏魯木齊市“菜籃子”生產基地。

春季(3—5月)是焉耆盆地春耕春播的農事關鍵期,釀酒葡萄開墩上架,工業番茄、辣椒幼苗出棚移栽,然而焉耆盆地春季多寒潮、大風、霜凍等災害性天氣,晝夜溫差較大,經常因天氣的突變造成剛出土的葡萄嫩芽和移栽的番茄、辣椒幼苗受損,甚至全部死亡,嚴重制約了焉耆盆地農業產業的高速發展和經濟效益的提高。

氣候變化會導致農作物受災而減產,造成農業生態環境惡化,也會使農業種植制度以及農作物生產布局發生改變,尤其是春耕春播農業關鍵期的氣候變化對農業的影響尤為顯著。學者們也針對低溫陰雨[1]、春季降水[2-3]、春季大風[4]等對農業的影響進行了大量研究,尤其是針對影響設施農業的氣象災害[5-6]進行了詳細分析,并提出了相應的防御措施。

1 研究區概況

焉耆盆地位于新疆巴州東北部,是南天山之間的中生代斷陷盆地,總面積約1.3×104km2, 海拔高度1~2 km,地勢北高南低,西高東低,包括焉耆縣、和靜縣、和碩縣、博湖縣及農二師8個農業團場。焉耆盆地屬于暖溫帶大陸性干旱與半干旱地帶氣候,年降水量75~200 mm,平均氣溫為8.5℃,日平均氣溫≥10℃的活動積溫達3 511℃·d,平均無霜期185 d,年蒸發量2 000~2 500 mm[6]。焉耆盆地冬季漫長嚴寒,夏季溫熱,春季回溫迅速,兼具南北疆氣候特征,光熱資源較豐富、晝夜溫差較大、降水稀少、蒸發大,具有典型干旱區綠洲氣候特征。

2 資料來源與方法

焉耆盆地境內設有焉耆國家基準氣象站,以及和靜、和碩一般氣象站(表1),采用3個氣象站1961—2020年春季(3—5月)逐日氣象資料進行統計分析。霜日是指日最低氣溫≤0℃的日數,春季最后一次出現日最低氣溫≤0℃的日期為終霜日,初終霜日的間隔日數為無霜凍期。采用線性傾向估計法分析焉耆盆地近60年災害性天氣的演變特征。

表1 焉耆盆地各氣象站點地理位置

3 結果與分析

3.1 霜凍

焉耆盆地1961—2020年終霜日線性趨勢、霜期變化趨勢顯著,整體均呈顯著波動式提早變化趨勢(圖1),其中焉耆、和靜最晚終霜日出現在2016年和2013年,均出現在近10年,從5年滑動平均來看,近10年終霜日都呈現出明顯的提早變化趨勢,和靜提早速率最大,為1.84 d/10年(P=0.05);焉耆為1.32 d/10年(P=0.05);和碩最小,為0.81 d/10年(P=0.05),終霜凍期提早將使春播作物苗期遭受凍害的幾率減小,有利于春播作物的生長發育。焉耆盆地60年來霜期年際變化均呈明顯的減少趨勢,和靜、焉耆、和碩減少速率分別為1.92 d/10年(P=0.05)、2.32 d/10年(P=0.05)和1.04 d/10年(P=0.05),最短的霜期都出現在近10年,尤其是盆地偏南的焉耆霜期減少更明顯。

圖1 焉耆盆地1961—2020年終霜日、霜期變化趨勢

3.2 寒潮

寒潮是重大的災害性天氣之一,它具有降溫幅度大、影響范圍廣、致災嚴重等特點,不僅造成國民經濟、農牧業生產的巨大損失,而且還會嚴重的影響和危害人們的生活和健康。按照中國氣象局寒潮的劃分標準統計焉耆盆地寒潮天氣次數,焉耆盆為天山山區的山間盆地,春季冷高壓入侵后變性快,多從西路或偏北路徑入侵本區,易出現大風、寒潮等災害性天氣。

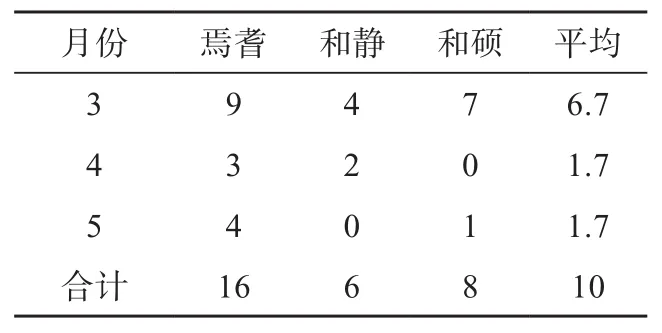

焉耆盆地1961—2020年春季平均共有寒潮天氣88次,年均1.5次;和靜位于盆地西北部,冷空氣影響最直接,最多為117次,焉耆、和碩較少,和靜出現寒潮最多的是2010年,為6次,和碩最多為5次,出現在1995年。春季寒潮天氣最多出現在4月(春季氣溫起伏大),平均48次,月均0.8次;而3月相對較少,共23次,月均0.4次;5月最少,為16次(表2)。

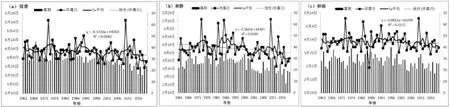

表2 焉耆盆地1961—2020年春季寒潮 按年代分布 次

3.3 大風

大風是一種災害性天氣現象,氣象部門把瞬時風速≥17.1 m/s或風力≥8級作為大風標準。大風日數指瞬時風速≥17.1 m/s的日數。大風是焉耆盆地主要的氣象災害之一,對當地農工牧業及人民的生產、生活帶來較大危害,特別是春季大風暴發性強、風速大,可使新翻種土壤快速失墑而加劇春旱,對春播生產及設施農業構成嚴重危害,大風卷走地表浮土,造成土壤肥力下降,對春播進度及全年作物的產量造成影響。

焉耆盆地春季大風天氣一般伴隨冷空氣爆發而發生,根據表3可知,1961—2020年春季平均共有大風天氣375 d,年均6.3 d,其中和靜最多,為610 d,年均10.2 d;其次為焉耆,合計298 d,年均5.0 d;和碩北部為高聳的天山山脈,大風天氣最少。春季大風天氣最多均出現在5月,月均2.8次,3月最少。從表2中可以看出,20世紀70年代大風天氣出現最多,20世紀90年代最少,近10年大風天氣又開始增多。

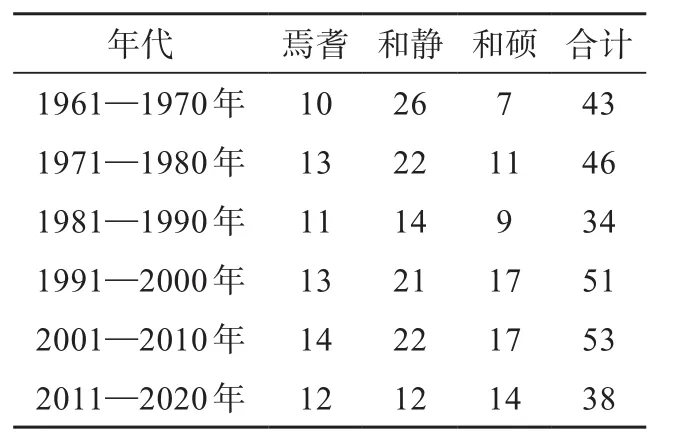

表3 焉耆盆地1961—2020年春季大風 按年代分布 d

3.4 大霧

大霧(或濃霧)是指大量微小水滴浮游在空中,使水平能見度小于1.0 km的天氣現象。大霧災害往往引發重大的交通事故,其引起的大氣污染對人體健康的危害也不可低估。焉耆盆地冬春季大霧天氣時有發生,大霧天氣發生時地面能見度降低,使地面接收的太陽輻射嚴重減少,尤其是對連續的陰霧天氣會導致溫室大棚作物光合作用減弱,進而導致作物花期延遲、發育不良,嚴重減產。

焉耆盆地1961—2020年春季平均共有大霧天氣10 d(表4),年均0.2 d,焉耆位于盆地西南部,海拔較低,且靠近博斯騰湖,地面水汽條件較好,大霧天氣最多,年均0.3 d,而和靜、和碩大霧天氣年均不足0.1 d,總之焉耆盆地春季大霧天氣較少,對農業生產的影響較小。

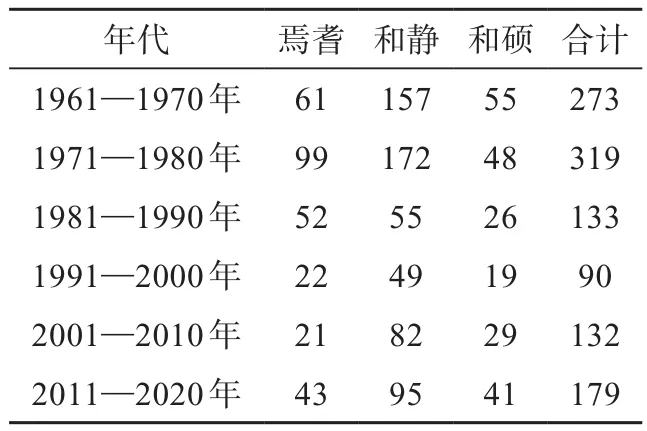

表4 焉耆盆地1961—2020年春季大霧 天氣分布 d

3.5 降水

焉耆盆地位于我國西北干旱地區,空氣干燥,降水稀少,為典型干旱區綠洲氣候,尤其是春季降水更少,但早春焉耆盆地降水主要以降雪為主,當降雪量較大時,積雪會壓垮大棚,壓死新苗,地面形成積水時會造成水澇,降水也會導致地面返堿,影響幼苗生長。近60年各地春季降水量均呈明顯增多的線性趨勢,和靜增加速率最大為1.72 mm/10年(P=0.05),焉耆為2.4 mm/10年(P=0.05),和碩最小為1.9 mm/10年(P=0.05),從5年滑動平均來看,近10年各地春季降水量對都呈現出明顯的增多趨勢。

4 氣候變化對農業生產的影響

4.1 對釀酒葡萄的影響

焉耆盆地終霜日最早出現在3月中、下旬,最早出現在4月上旬,最晚出現在5月中旬,時間跨度較大。而焉耆盆地的釀酒葡萄一般在4月中旬出土,當早春氣溫回升偏早時,葡萄的芽期也會提前,當遭遇寒潮天氣時葡萄將可能遭受較為嚴重的凍害。

根據觀測,當氣溫降至0℃時葡萄花芽會受凍,低至-1℃時嫩梢和葉片受凍,嚴重影響葡萄的發育和產量。終霜日提前會減小霜凍對葡萄芽期的影響,但葡萄出土過早會使遭受凍害的風險增大。焉耆盆地春季大風天氣年均6.3 d,和靜最多,和碩最少,最多均出現在5月。

大風天氣對葡萄生產的影響主要表現在強風會吹折新梢、刮掉果穗,尤其是焉耆盆地大部葡萄園都建在戈壁灘,周圍防護林還不完善,更容易遭受大風危害,大風甚至會吹倒葡萄架,嚴重影響葡萄產量。因此,相關部門一方面應加強抗風、抗凍優良葡萄品種的培育與種植;另一方面,應加強葡萄幼芽期的栽培管理。

4.2 對工業番茄、辣椒的影響

焉耆盆地目前種植的工業番茄、辣椒95%以上使用大棚穴盤育苗,育苗需要45~50 d,移栽普遍期在4月中、下旬至5月上旬,此時段焉耆盆地多寒潮、大風天氣,晝夜溫差較大,棚內秧苗經常因溫度的突變或持續低溫而受損,終霜期提前將使幼苗受凍害的風險減小,5月上、中旬霜凍較少。

建議種植晚熟品種,減少霜凍的危害。大風天氣對辣椒、工業番茄的影響一方面表現在大風會損壞育苗大棚,對苗期安全造成威脅;另一方面,大風天氣會造成弱苗發生凍害或苗床被大風吹干導致幼苗死亡。

4.3 對設施農業的影響

大風天氣對設施農業的影響主要表現在大風能使設施農業大棚棚體受毀,棚膜被風撕裂,造成棚內溫度急劇下降,使培育幼苗遭受低溫冷害,作物的質量和產量降低,甚至會造成作物生長停滯。寒潮天氣帶來的低溫使大棚內幼苗生長發育減慢,當溫度下降至一定程度時,會造成幼苗凍傷甚至死亡。大霧天氣時大棚內的幼苗接收不到充足的光照,光合作用無法正常進行,造成幼苗生長緩慢甚至產生凍害。春季降雪時積雪一方面會遮蓋大棚棚頂,阻礙陽光進入,影響幼苗光合作用;另一方面,較厚的積雪會壓塌棚體、損壞設備,造成幼苗嚴重凍害。

5 結語

焉耆盆地春季的災害性天氣有霜凍、寒潮、大風、大霧,近60年來不同災害性天氣的變化特征不同,對釀酒葡萄、工業番茄、辣椒、設施農業的影響較大。雖然焉耆盆地近60年來春季終霜日均呈提早變化趨勢,霜期年際變化也呈明顯的減少趨勢,但5月上旬仍有寒潮、霜凍發生。

5月也是大風天氣最多的月份,對農業生產的影響很大,故釀酒葡萄應選擇發芽晚的葡萄品種,采取延遲發芽的管理措施,澆水、薰煙等方式降低霜凍災害。葡萄園建設應考慮地形影響,避開風口地帶,完善防護林帶建設,葡萄種植時因結合當地風向等氣象因素,盡量減輕風災的影響。春季寒潮、大風來臨時,設施農業要及時采取保溫增溫措施,提前扣棚以保持棚內較高的基礎溫度,采取多層覆蓋的保溫、增溫措施。工業番茄、辣椒出棚移栽前應避開寒潮、大風、降水等不利的天氣,減少幼苗損傷。