構筑共同體:鄉村教師專業發展的現實路徑

王大新, 陳鵬飛

(1.阜陽市潁東區教育局 教師發展中心, 安徽 阜陽 236050;2.阜陽市教育局 教育科學研究所, 安徽 阜陽 236000)

為加快構建教師思想政治建設、師德師風建設、業務能力建設相互促進的教師隊伍建設新格局,為構建高質量教育體系奠定堅實的師資基礎,日前,教育部等八部門聯合出臺了《新時代基礎教育強師計劃》,這也是全面落實《中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》精神的重要舉措。

我國長期客觀存在著城鄉分割的二元結構體制,使得城市和鄉村形成了兩個相對封閉的“教育圈”,城鄉教育處在一種“割裂、疏離和懸浮”的困局之中。城鄉二元分割與教育資源從中央—省府—中心城市—縣城—鄉鎮—村的非均勻流動,使得鄉村教育始終處于體制的末梢[1],鄉村教師也處在教師隊伍的末端。隨著鄉村振興背景下城鄉教育一體化、城鄉學校共同體等國家層面政策的落地實施,鄉村教師專業發展支持服務體系的“四梁八柱”逐步搭起,未來路向愈發明晰。城鄉教師之間應是協同互惠的“共享、共生、共贏”關系,這也是新時代鄉村教師專業發展的生態型路徑。在城鄉教師專業發展走向“共生”直至實現“共贏”的迭代進階中,研訓是不可或缺的載體與支撐,是城鄉教師互動、融通和發展的錨點與紐帶。依循城鄉教師“共享·共生·共贏”研訓體系理念,構建同質促進、異質互補的生態型實踐共同體,扎實推進鄉村教師專業發展,也正是《新時代基礎教育強師計劃》落地的實踐力量。

一、鄉村教師專業發展語境下的共同體價值意蘊

教師專業發展共同體是一個以加快教師專業成熟、提高教師專業化水平為依歸,能為促進教師專業發展提供良好環境和條件的組織單位。生態型城鄉教師專業發展共同體是依托城鄉學校統籌發展,以教師在教學實踐中遇到的問題為基礎,通過對話、交流和分享等形式達成教師發展目標的一種有效的社會學習型組織[2];是基于農村教師專業發展、為了農村教師專業發展的一種城鄉教師發展協同體;是鄉村振興下城鄉教育共同體的具體表現,是農村教師專業成長的一種專業支持聯合體;是合理配置城鄉師資、堅持城鄉融通發展、建設城鄉學校共同體等國家鄉村教育振興舉措落地的力量。在共同體中,城鄉教師都是生態型教師團隊的有機組成,是共同體價值創造的平等主體,在專業發展中彼此依存,互助互惠,共生共創共贏,以城帶鄉,以鄉促城,互為資源,相互服務,城鄉一體共同發展。

共同體構筑注重自主性,喚醒鄉村教師專業發展的內生性和自覺性。喚醒是共同體建設的真諦,是教師專業發展的最高境界,通過共同體中城鄉教師的共建、共生、共創,可以改變單一外爍式的鄉村教師發展模式,激活鄉村教師專業發展自省、自悟和內驅。共同體構筑注重情境性,引領城鄉教師協同解決教育教學中的真實問題。共同體構筑發軔于問題提出,生成于問題解決,歸結于教師成長。圍繞真實、復雜并具有挑戰性的教育情境,形成共性問題、前沿問題、核心問題和熱點問題等“問題之鉤”[3],以設置項目的方式提出富有挑戰性的主題進行任務驅動,城鄉教師在共同體中獨立思考、協同共創,可以減輕鄉村教師在專業成長過程中的無感、無存和無趣,不斷提升認同感、獲得感、滿足感和幸福感。“大主題引領,真情境為系,任務群驅動,高通路遷移”構成鄉村教師專業成長支持系統的項目式圖譜。共同體構筑注重“智慧性”,以信息技術為支撐賦能鄉村教師可持續發展和終身化學習。教育信息化作為教育系統性變革的內生變量,引領支撐教育現代化,通過線上線下交互融通,推進信息技術與共同體建設的深度融合,賦能鄉村教師卓越發展。共同體構筑注重增值性,凸顯評價的過程性、發展性和長程導向功能。增值性評價具有“上承發展目標,切合核心任務,通貫學習過程,指引成長進路”的價值蘊藏,可以為鄉村教師在守正創新中增勢添能,是評價鄉村教師專業發展的基本依循。

二、鄉村教師專業發展語境下的共同體實踐路向

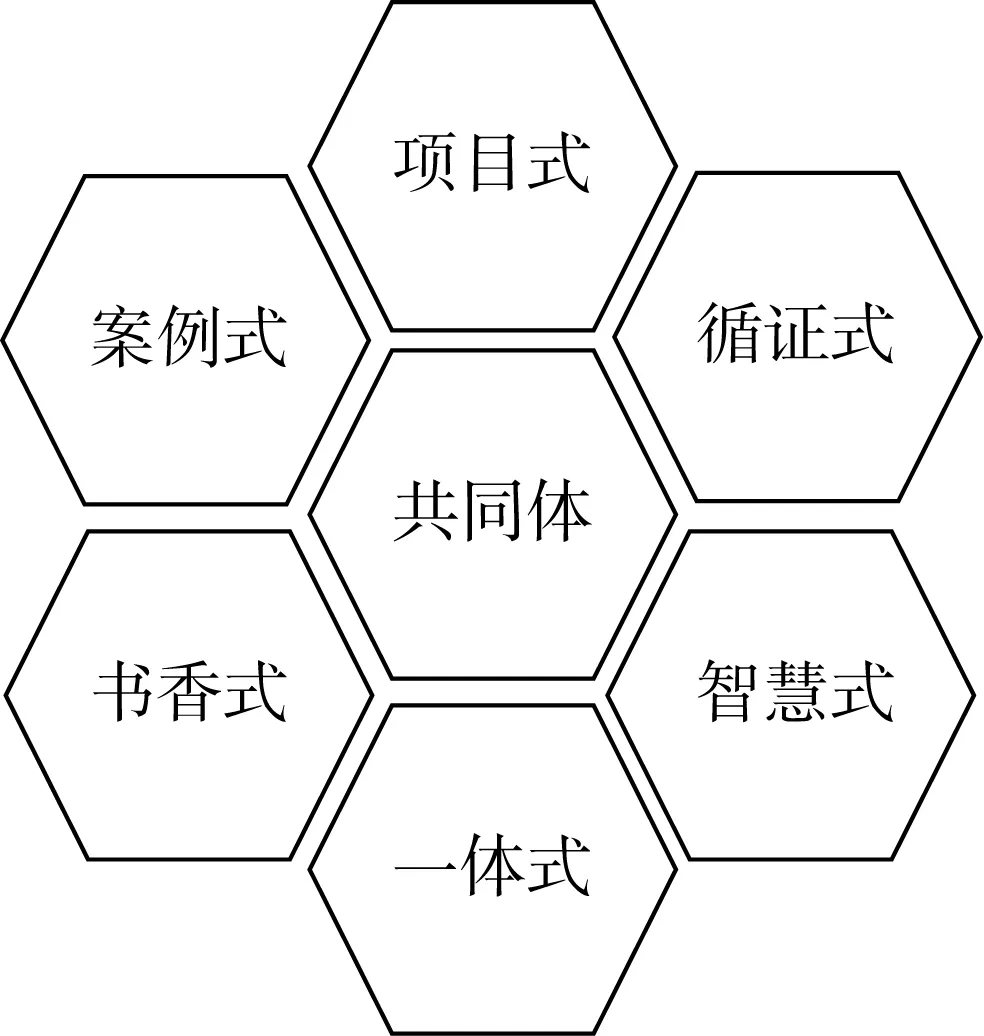

以鄉村教師專業發展為導向,以大國良師煉成為愿景,遵循“同質促進,異質互補”的原則,統籌設計,整體規劃,構筑在“共享·共生·共贏”研訓體系支持下的生態型“六位一體”城鄉教師專業發展共同體(如圖1)。

圖1 生態型“六位一體”城鄉教師專業發展共同體

(一)在行動研訓中構筑項目式專業發展共同體

基于真實場景,提出研訓主題;基于培養目標,設計研訓方案;基于實踐取向,實施研訓活動;基于過程分析,開展問題診斷;基于結果導向,引導行為改進。這為研訓體系支撐服務下的城鄉教師共同體開展行動研究進行了“建模子”和“找路子”,也是以問題為中心、任務為載體的項目式城鄉教師專業發展共同體建設的響應機理。通過行動研訓發現真問題,開展真行動,進行真改變,帶動真發展。如在研訓體系支持下,通過構建城鄉教師專業共同體開展的研訓項目有:綜合實踐活動課程資源和主題開發、教育科研小課題研究選題、青年教師專業成長如何從“愚昧之山”跨越“絕望之谷”進入“開悟之坡”等。

(二)在資源開發中構筑案例式專業發展共同體

研訓本質上是資源開發、利用和賦能的歷程,鄉村教師不是研訓課程資源開發的旁觀者而是實踐主體,每位參訓的鄉村教師都是課程資源的重要組成元素,都可以成為導師。圍繞研訓中的生成性資源和成果,教師發展中心、城市教師、鄉村教師、培訓專家“四級聯動”構建專業發展共同體,合作互助開發課程資源,生成優質實踐案例序列,服務于鄉村教師專業成長。如在研訓體系支持下,城鄉教師專業發展共同體開發的案例資源序列有:五育并舉、融合育人實踐策略、教學模型建構與應用、項目式學習設計與實踐、大概念指向下的單元作業設計等。

(三)在課題研究中構建循證式專業發展共同體

基于“做一個有思想的行動者”的教師發展理念,依循問題即課題、教學即研究、教師即研究者、教室即研究室、成長即成果的“田野式”研究思路,以鄉村教師對自身教育實踐的不滿意和反思為起點,以具體、真實的教育教學問題為對象,以“現場感知理念,現場體驗方法,現場反思改進”為過程,以實現教育教學現狀改變為結果,引導參訓教師遵循實踐證據,開展源于實踐、寓于實踐、反哺實踐的課題研究。通過組建科研團隊,引導教師將學習、研究、實踐融于一體,促進城鄉教師發展共同體建構,帶動城鄉教師良性互動,共創發展。如在研訓系統支持下,城鄉教師專業發展共同體提出基于證據的循證式課題有:信息技術2.0視域下促進小學生深度學習的實踐研究、核心素養下培養學生量感的實踐研究、利用本土資源實施綜合實踐活動課程的策略研究等。

(四)在好書“悅”讀中構建書香式專業發展共同體

以一本好書“悅”讀為研訓單元主題,引領城鄉教師開展循環互動的“讀、思、悟、行”,生成實踐智慧,在此基礎上再進行“悅”讀成果的線上線下展示交流。在好書“悅”讀中,城鄉教師沉浸書香,同頻共振,同向發展,讓“悅”讀成為書香四溢的溫暖、放飛理想的生活、專業成長的力量、成就夢想的階梯、幸福人生的構筑。如在研訓系統支持下,城鄉教師專業發展共同體圍繞美國學者的著作《追求理解的教學設計》開展深度閱讀,進行大概念指向下的逆向教學設計,并在課堂教學實踐中進行應用和成果展示。

(五)在“智”同道合中構建智慧式專業發展共同體

基于“智力服務多跑路,鄉村教師少跑腿”的研訓理念,融通線上與線下研修,充分利用信息化技術,建設“互聯網+”智力資源服務生態,打造教、研、訓、評一體的教師網絡研修社區,靶向推送研修資源,實現智力資源的網上自由流淌,固化研修成果,反饋學習進程信息,提升研訓實效,推動城鄉教師志同道合者在“智”同道合實踐中構建智慧式教師發展共同體,解決鄉村教師隊伍建設的專業發展難題。

(六)在區域聯動中構建一體式專業發展共同體

基于教師發展中心推動,學校主動參加的原則,深化校際合作,共結發展紐帶,成立區域性研訓聯合體,助推一體式城鄉教師專業發展共同體的建構。研訓系統支持的區域性教師專業發展共同體建設讓來自不同學校、不同教師的教育資源進行交流、完善、共享,每位教師皆可獲得優質資源的惠澤,實現教育資源由“本地供給”轉向“多元輸入”[4]。鄉村教師不再是“沉默”的旁觀者,而是能直抒胸臆,展現自我,實現自我更新,城鄉不同學校的教師在同一個平臺上,能夠做到和而不同,各美其美,美美與共。

三、鄉村教師專業發展語境下的共同體實踐效益

“共享·共生·共贏”研訓體系支持下的共同體建設可以為“鄉村教育振興,教育振興鄉村”時代圖景提供具有地方特色的縣域實踐樣本,具有鮮明的時代性、創新性和較為顯著的實踐效益。

一是成長目標清晰。鄉村振興視域下的鄉村教師專業成長是研訓體系的核心目標,聚焦核心目標,建構支撐服務體系,塑造“全景式”發展平臺,推動鄉村教師在相互支持、相互促進、相互厘正的互動體系中,沿著“抱團取暖—組團發展—成團創造”的共同體路徑實現專業成長。二是發展主體突出。研訓體系是“雙核”主體,鄉村教師和城市教師是發展共同體的聯合建造者,鄉村教師不再是過往培訓中“冷眼旁觀”的看客和“驚鴻一瞥”的過客,而是生態型研訓體系中積極主動的參與者、建構者、破局者甚至是引領者。三是實踐取向顯豁。以鄉村教師發展的實踐取向為價值引領,以教師教育教學行為改進為邏輯起點,構建“學以致用”和“用以致學”的研訓體系。注重團隊行動學習,強化教師實踐參與,關注典型案例在場應用,幫助教師解決問題、提升技能,引導教師在做中學、學中做中進行經驗萃取與思想凝練。四是行動研究引領。研究貫穿研訓始終,以研領訓,以訓促研,做到研訓評一體。“為了教師發展研訓、在教師發展中研訓、通過教師發展研訓”既是行動研究的指南,也是研訓體系的著眼點和落腳點。

在生態型“六位一體”城鄉教師專業發展共同體建構中,以鄉村教師專業發展為價值引領,以教育教學行為改進為邏輯起點,注重團隊行動學習,強化教師實踐參與。在共同體建設中,城鄉教師是互惠共生的關系,共生共創產生的新能量既流向城市,又流向鄉村。鄉村教師浸潤其間,在深度參與、平等對話、分享經驗和貢獻智慧的體認中,領悟專業成長的價值和意義。在共同體建設中,鄉村老師刷新了自我存在感和自信心,發現了個體的位置和價值,感受到共生共長共贏帶來的職業幸福感和專業發展新動力[5]。鄉村教師專業發展的“問題串”在生態型城鄉教師專業發展共同體的“智慧鏈”下得到有效化解,構筑共同體也就成為鄉村大國良師煉成的關鍵抓手和實踐通路。▲