基于AHP的塔式起重機智能駕駛室設計研究

羅曉慶,張玉萍,楊一,楊爔,黃丹

基于AHP的塔式起重機智能駕駛室設計研究

羅曉慶1,張玉萍1,楊一2,楊爔1,黃丹1

(1.西華大學,成都 610039;2.四川建設機械(集團)股份有限公司,成都 610039)

解決塔式起重機駕駛員在工作中的痛點和需求,如駕駛員需長時間待在空間狹小的塔機駕駛室內,而駕駛室內存在無法上廁所、布局不合理、操作不便等問題。基于用戶需求和智能性發展趨勢為未來塔機駕駛室設計提供有效的指導。通過相關文獻研究,運用訪談法調研用戶需求,并將其轉化為設計點和智能技術結合點,建立塔機智能駕駛室設計需求層次分析模型,通過層次分析法得出各需求要素的權重值,并完成一致性檢驗,最終得到一個優質的設計方案。總結了塔機駕駛員的痛點及需求,并將其轉化為設計點和智能技術結合點,以此提出了塔機智能駕駛室的設計需求層次分析模型,其中一級指標的重要排序為安全性、舒適性、智能性和便捷性。最后基于用戶需求和塔機未來發展趨勢設計了一款塔機智能駕駛室方案,從智能監控系統、智能交互系統、智能衛生系統、智能玻璃界面等方面進行了設計和應用。

層次分析法;塔式起重機;智能技術;駕駛室設計;用戶需求

隨著互聯網、大數據和人工智能等技術的不斷發展和應用,可以發現,智能技術已經逐漸進入重型機械領域。塔機是建筑施工中最為重要的垂直運輸設備[1],塔機駕駛員越來越關注塔機駕駛室的人性化設計,即對塔機駕駛室設計的舒適性、安全性和智能化等方面提出了更高的要求[2]。韓澤光等[3]在《塔機起升機構空間布局方案的設計研究》中針對塔式起重機起升機構,通過構建設計方案的數學模型以及編制相應的計算程序,設計了一系列起升機構的布局方案。層次分析法(Analytic Hierarchy Process,簡稱AHP)于20世紀70年代首次被提出后逐漸應用到各個行業。金久富[4]在《基于AHP的塔機安拆工程綜合評價分析》中運用層次分析法,全面評價了各個安拆班組對公司的貢獻程度,并通過靈敏度分析,挖掘了各個班組的優勢和不足之處。楊昕妍等[5]在《一款基于AHP層次分析法的衛浴產品設計》中為解決小戶型衛浴空間的多水龍頭同時使用問題,運用AHP層次分析法得出一款集查詢水量、換擋水量、過濾水質、一頭兩用等功能于一體的水龍頭設計方案。侯建軍等[6]在《基于AHP的智能嬰兒手推車設計研究》中采用KJ親和圖法,建立了關于智能手推車設計的層次分析模型,并計算了各功能需求的權重值,最后依據結論設計了一款智能嬰兒手推車。

綜合文獻研究發現,目前AHP層次分析法的研究范圍越來越廣。已有的塔機研究多集中在塔機起升機構和人機工程學應用上,對塔機駕駛室的造型、用戶需求下的內部空間布局及智能交互等方面的研究應用較少。本文將運用AHP層次分析法,通過計算產品因素占比權重進行更優質的產品方案設計,從而很好地解決上述問題。

1 塔式起重機及駕駛員行為痛點分析

1.1 塔式起重機現狀

塔式起重機(簡稱塔機),起源于西歐,是一種在房屋建筑施工中負責物料的垂直和水平輸送以及建筑構件安裝的機械設備。塔機具有起重量大、起升高度高、作業范圍廣等特點,在工程建設中被廣泛應用[7]。塔機由塔身、前臂(起重臂)、后臂(平衡臂)、駕駛室和頂升系統等構成。其中,駕駛室是操控整個塔機運行的地方,是塔機的“心臟”[8]。塔機駕駛員在駕駛室中,根據對講機傳來的指揮人員的語音指令和監測設備顯示的信息,操作機械式手柄,并控制前后臂的旋轉、鋼絲繩的收放,從而完成構件的吊裝任務[9]。

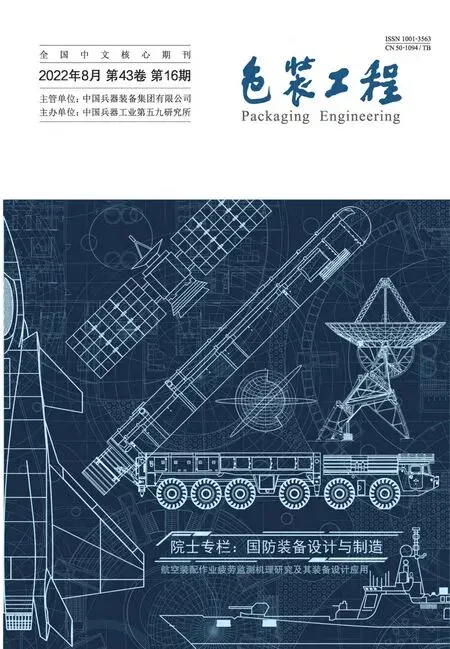

國內塔機駕駛室外部造型多為方形或梯形,少數帶有弧形,并且窗戶多采用分段式玻璃結構。外部配色主要以品牌色為設計來源,室內配色多為米色、白色、黑色等。室內護欄與整體設計的銜接較為生硬,且各功能部件布局較為散亂,不便于用戶使用。國外塔機駕駛室造型多采用大面積的整面玻璃設計,極具現代感。室內布局依據部件的功能特點進行集成設計,具有整體性。在配色上,國外塔機駕駛室內多采用黑色或其他深色系設計,在一定程度上會給駕駛員帶來壓抑感和視覺疲勞感。當前塔機以高空作業形式為主,駕駛室內主要有電箱、空調、燈具、安全監測顯示器、工作座椅及儲物箱等,見圖1。安全監測顯示器主要通過攝像頭對塔吊吊鉤進行實時視頻顯示,信息較為單一且交互形式傳統。從目前智能技術的發展情況來看,未來塔機將實現更深層次的智能化交互和人性化操作,在駕駛室內的布局上將依據部件的功能特點進行集成設計,從而體現出整體性。

1.2 塔機駕駛員行為痛點分析

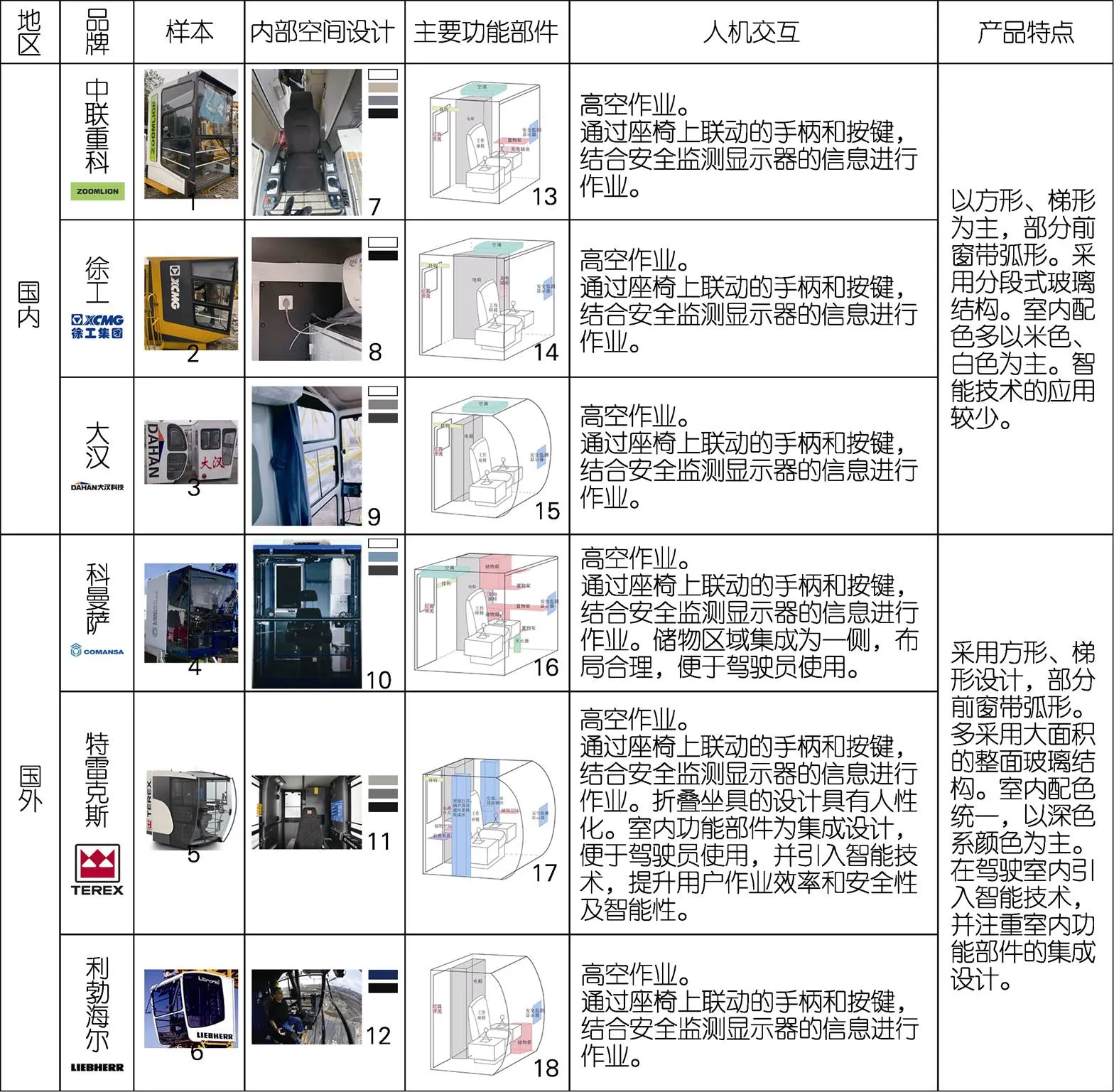

行為是塔機駕駛員與駕駛室產生聯系的“媒介”[10],根據調研對塔機駕駛員工作所涉及的內容進行歸納,主要分為工作前、工作中、休息中和工作后4個階段,通過繪制塔機駕駛員工作旅程圖解析駕駛員行為與情緒,得出具體痛點與設計機會點,見圖2。如在工作前,駕駛員需一步一步爬上塔機固定的專用爬梯,幾十、幾百米的爬梯給駕駛員帶來了不便和安全隱患,駕駛員易產生恐懼緊張的情緒。此外,駕駛室沒有提供換鞋時的坐具及儲放鞋子的區域,室內布局不合理,儲物空間小,易給駕駛員帶來煩躁的情緒。在工作中,駕駛員依靠眼睛和經驗判斷塔機工作狀態及地面情況,易產生緊張情緒,并且地面監控人員無法及時感知駕駛員的身體狀態變化,具有一定的危險性;在休息中,駕駛室內沒有衛生間,且座椅無法調節靠背,駕駛員無法實現生理需求,容易產生憤怒情緒;在工作后,駕駛員需完成帶走垃圾、關門窗、依據天氣情況決定是否關閉風標等事宜,容易產生焦躁情緒,并需要通過爬梯從高空中爬到地面,容易產生恐懼緊張的情緒。

2 AHP層次分析法與智能技術

層次分析法(AHP)是一種定性和定量研究相結合的評價方法,由美國匹茲堡大學運籌學家Saaty于20世紀70年代提出。在產品的創新研發中,AHP通過分解問題,運用數據分析獲得用戶需求的權重,進而確定最終的設計方向及具體的設計內容[11]。作為一種反映人主觀判斷的評估方法,AHP以數據化的形式處理和表達用戶的需求,以更嚴謹、客觀的數據來輔助產品的設計決策及開發[12]。

隨著移動互聯網技術、交互技術、顯示技術等各種智能技術的發展,基于智能技術優化的產品與人的互動將更加高效、舒適和安全[13]。目前智能技術在重型機械領域的引入,如控制系統、無線通信系統,以及負責數據采集的各類傳感器設備等的應用,使其能準確感知運行狀態、快速分析實時數據、精準執行決策[14],并起到作業人員管理、作業精度控制、作業環境監測、作業安全管理、設備質量管理等方面的作用。

圖1 國內外塔機駕駛室對比分析

圖2 塔機駕駛員工作旅程

1)從近期發展來看,未來塔機駕駛室將引入智能技術,如攝像頭及各類傳感器在塔機上的應用,可以監測塔機作業實景,從而提升駕駛員工作的準確性;無線通信技術、計算視覺技術、遠程監控報警系統等的應用,可以將監測實景傳達給駕駛員及監控中心,從而提升駕駛員作業的安全性;觸摸屏與塔機窗戶的結合,可以提升駕駛員操控的效率及便捷性。因此,通過引入現有的智能技術可以有效改善塔機現存的問題。

2)從遠期發展來看,5G和大數據分析等技術的發展將改變塔機高空作業的現狀,從而實現地面操控,甚至無人駕駛。地面操控需多個駕駛員在一個地面空間內對多個塔吊進行操控,或一個駕駛員同時操控多個塔吊,其中還需其他人員進行輔助操控。

3 AHP層次分析法在塔機智能駕駛室設計中的應用

智能技術適用于產品的結構、功能、交互設計等各個方面,本文基于用戶需求和現有智能技術,以近期發展為目標,主要考慮塔機駕駛室的外觀造型和室內功能布局,并將智能技術應用于塔機駕駛室的操控和人機交互等方面。在基于AHP的塔機智能駕駛室設計實踐中,應首先對設計要素進行層次劃分,計算每個層次中的元素權重值,并完成層次排序及一致性檢驗,從而獲得符合用戶需求的塔機智能駕駛室設計方案。

3.1 構建層次分析模型

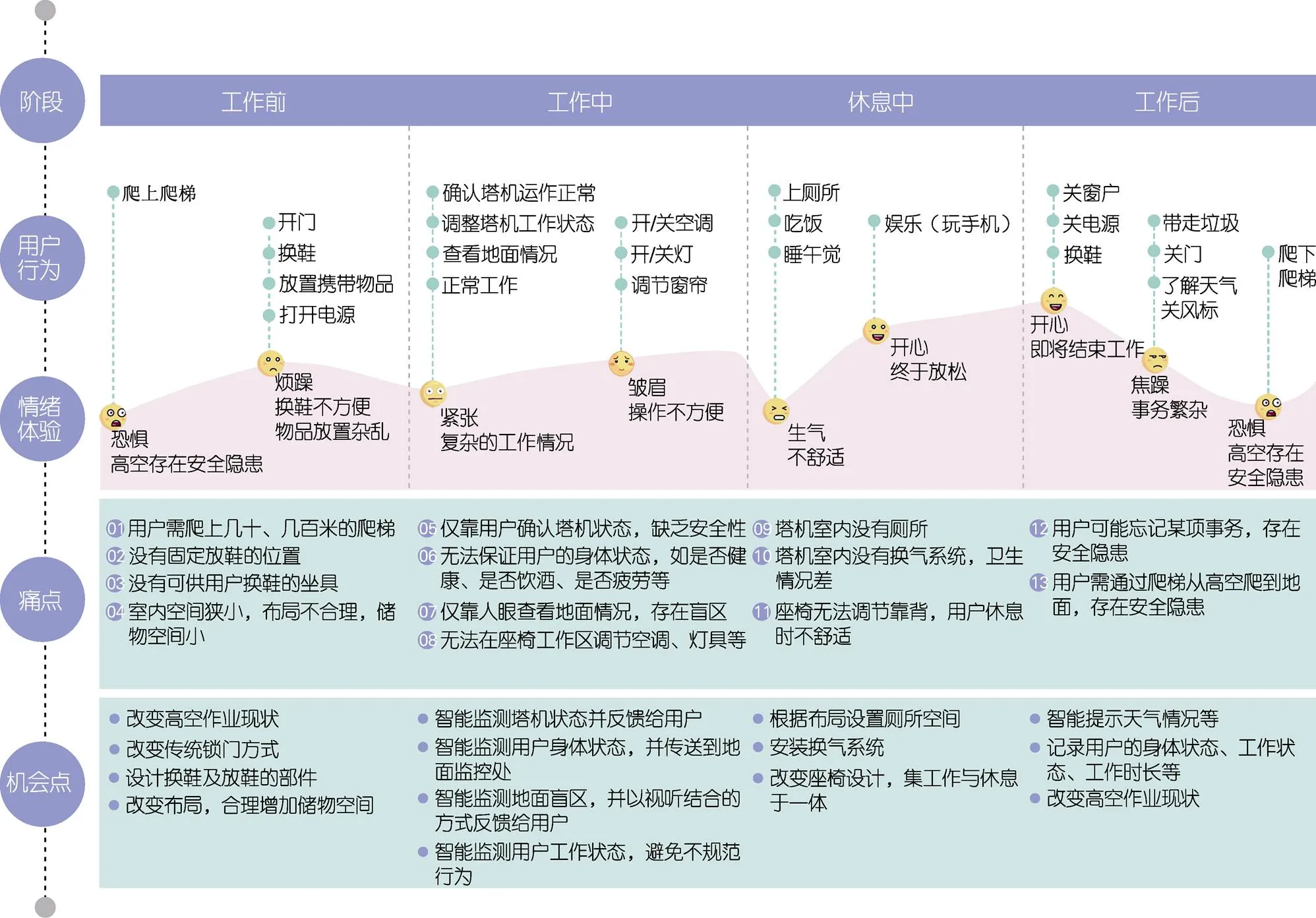

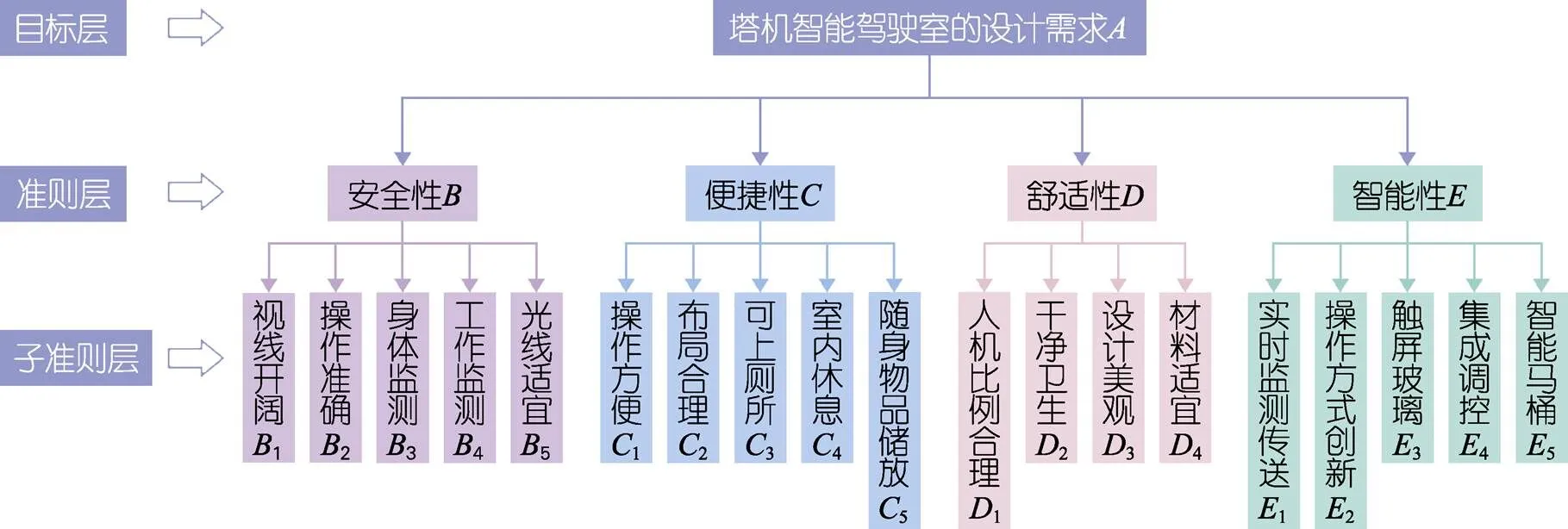

對塔機駕駛室進行設計調研,隨機邀請150名用戶進行訪談并統計結果,其中塔機駕駛員50名、設計師40名、工程師30名、銷售人員30名。主要對工作狀態、休息狀態及智能技術等方面的需求進行訪談調研。在基于用戶需求及智能化發展趨勢的設計背景下,重型機械類設計應在產品設計前端時關注用戶的需求,改變長期將用戶置于售后服務末端的現狀[15]。因此,依據塔機駕駛員工作旅程圖整理出的痛點、設計機會點及訪談結果,對當前塔機進行設計點和智能技術結合點的分析,使設計更具人性化且符合塔機未來的發展趨勢,見圖3。在構建塔機智能駕駛室設計需求的層次分析模型時,對訪談結果進行補充、篩選及歸類整理,訪談者對塔機的需求主要集中在以下幾點:安全性,操作過程中是否容易誤觸、視線是否開闊等問題;便捷性,隨身物品如何放置,工作中如何上廁所、如何休息等問題;舒適性,駕駛員在工作和休息不同狀態下座椅是否符合人機尺寸,室內配色是否容易使人視覺疲勞或產生壓抑感等問題;智能性,是否能監測塔機駕駛員的身體狀態、工作狀態以及塔機狀態,并實時傳送到監管處等問題。因此,將塔機智能駕駛室的目標層分為安全性、便捷性、舒適性、智能性4項準則層,再將這4項準則層分為視線開闊、操作準確、身體監測、工作監測、光線適宜、操作方便、布局合理、可上廁所、室內休息、隨身物品儲放、人機比例合理、干凈衛生、設計美觀、材料適宜、實時監測傳送、操作方式創新、觸屏玻璃、集成調控、智能馬桶19項子準則層,見圖4。

圖3 塔機智能駕駛室設計點

圖4 關于塔機智能駕駛室設計需求的層次分析模型

通過構建塔機智能駕駛室設計需求的層次分析模型,明確了塔機智能駕駛室設計的具體方向,確定了以上層次之間的關聯性。進一步運用層次分析法對子準則層的設計需求進行權重計算和排序,以明確設計方案。

3.2 AHP層次分析各設計需求要素權重

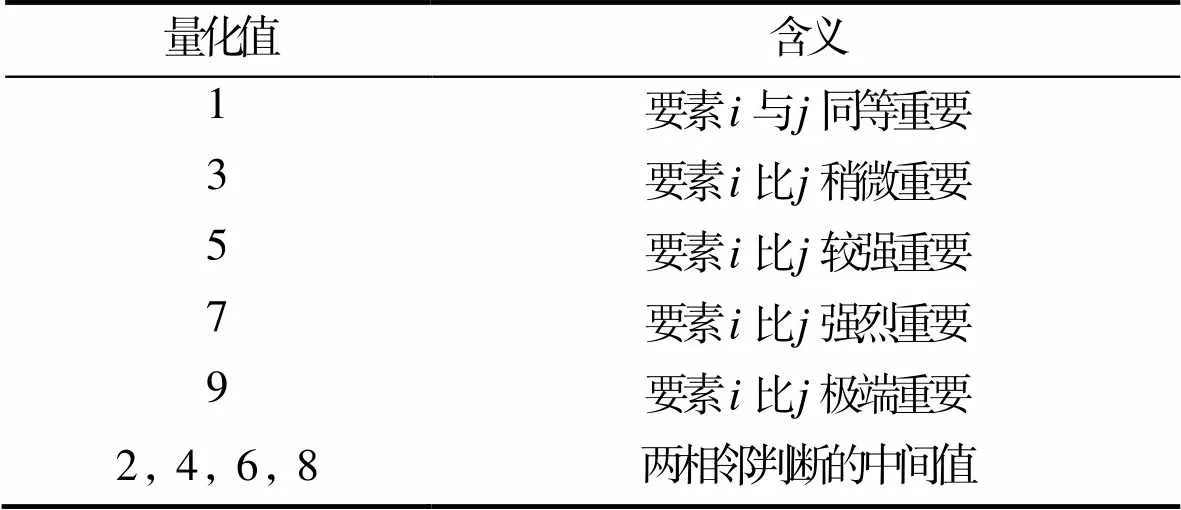

本文采用1—9標度法對決策判斷進行量化,見表1。

表1 判斷矩陣標度[11]

Tab.1 Scale of judgment matrix[11]

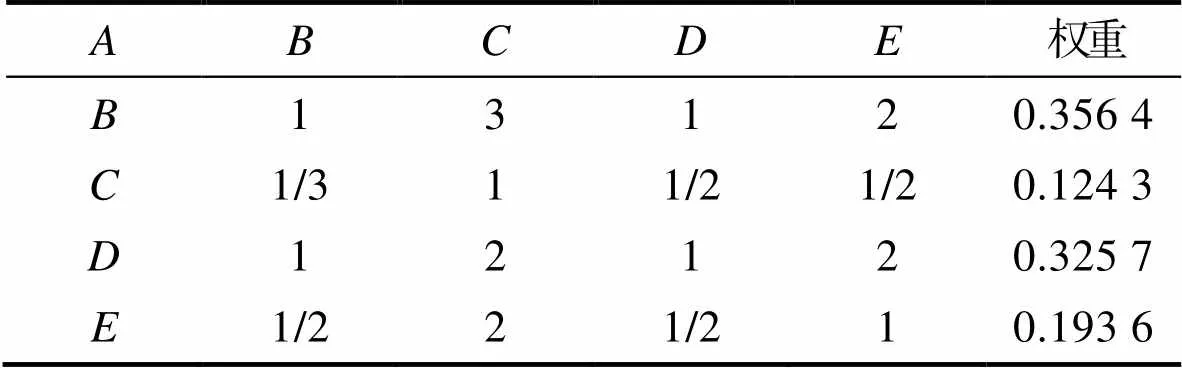

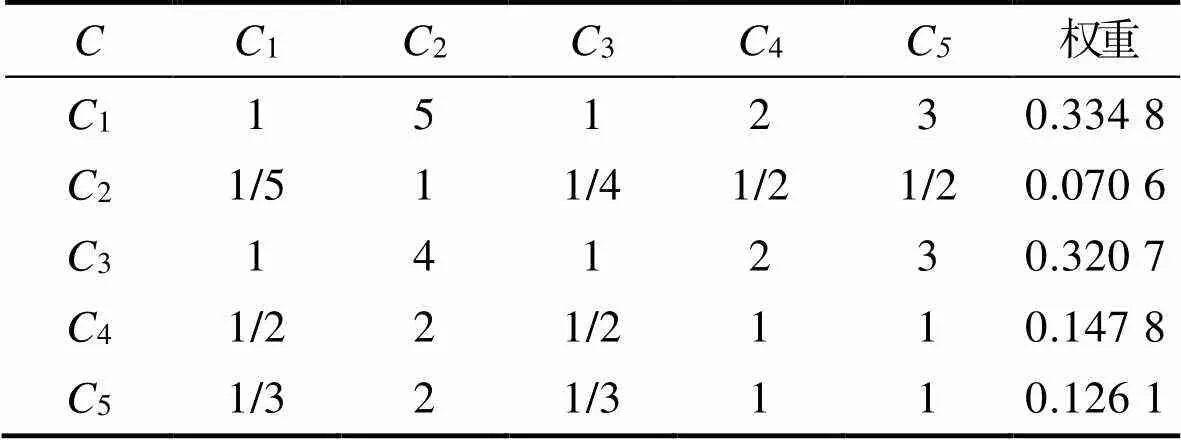

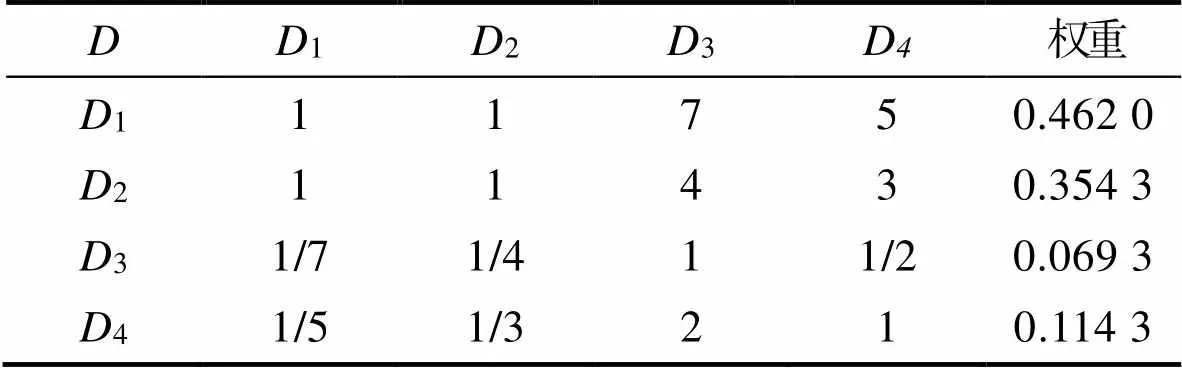

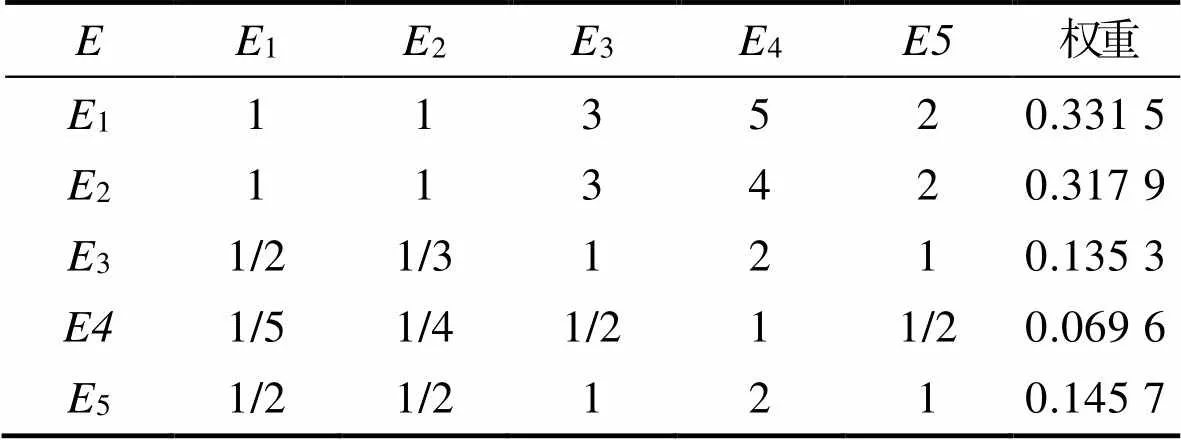

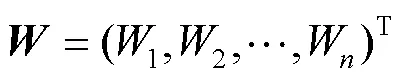

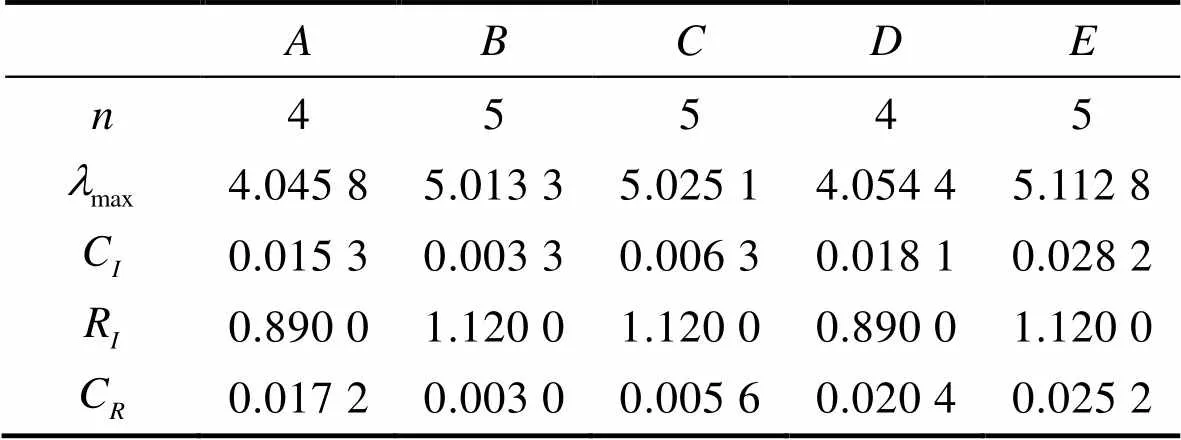

層次分析模型中的目標層為塔機智能駕駛室的設計需求,用表示;準則層的評價指標分別為安全性、便捷性、舒適性、智能性,用、、、表示;隨機選取150名用戶對目標層及準則層各指標進行評定,得出判斷矩陣及權重,見表2—6。

表2 目標判斷矩陣及權重

Tab.2 Target judgment matrix and weight

3.3 層次排序及一致性檢驗

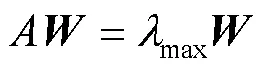

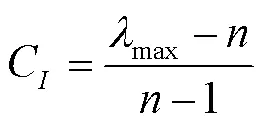

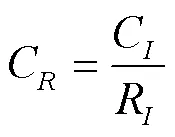

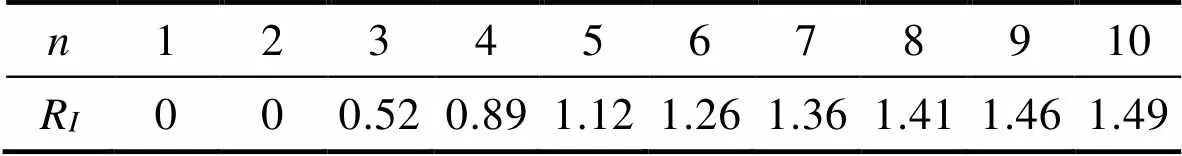

為了保證數據的可信性,對上述數據進行一致性檢驗,檢驗過程如下:

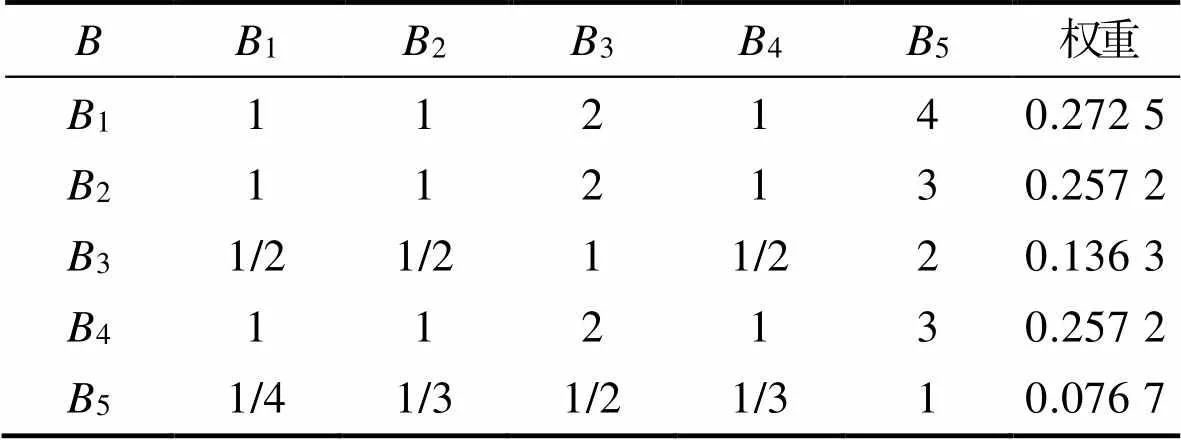

表3 安全性準則判斷矩陣及權重

Tab.3 Safety criterion judgment matrix and weight

表4 便捷性準則判斷矩陣及權重

Tab.4 Convenience criterion judgment matrix and weight

表5 舒適性準則判斷矩陣及權重

Tab.5 Comfort criterion judgment matrix and weight

表6 智能性準則判斷矩陣及權重

Tab.6 Intelligence criterion judgment matrix and weight

表7 平均隨機一致性指標

Tab.7 Average random consistency index

表8 一致性檢驗結果

Tab.8 Consistency test results

一致性檢驗后進行層級排序,作為設計方案的重要標準,見表9。

通過層次分析法對塔機智能駕駛室設計要素的深入分析,可得出安全性對其設計的影響最大,所屬權重值為0.356 4,舒適性、智能性、便捷性的權重值依次排列。在子準則層指標評價中人機比例合理(1)影響著駕駛員工作的安全性與舒適性,所屬權重值為0.462 0,排序第1,整體排序為1>2>1>2=4>1>2>3>1>3>4>5>5>3>3>4>5>4>2,從中可以看出,影響駕駛員工作環境及工作安全性的設計要素更為重要,如干凈衛生(2)、視線開闊(1)、操作準確(2)、工作監測(4)、實時監測傳送(1)、操作方式創新(1)、身體監測(3)、操作方便(1)等排序較前。其中,智能性是未來塔機設計和研發的必然發展方向。智能性中實時監測傳送、操作方式創新、智能馬桶、觸屏玻璃、集成調控的權重值依次排列。傳統的塔機安全監控系統普遍采用的是機械式設備,在塔機的運行過程中,主要依靠駕駛員的經驗和指揮人員的指令,存在安全隱患[16]。引入智能技術,實時監測用戶的工作狀態及身體健康情況,并傳送到地面監控管理處,通過攝像頭和傳感器遠程監測吊鉤工作實景,以視聽結合的方式傳達給駕駛員,可以有效提升工作的安全性、舒適性、便捷性,同時也將提高駕駛員的工作效率。

表9 目標權重排序結果

Tab.9 Target weight sorting results

4 塔機智能駕駛室設計方案

通過調研分析了塔機駕駛員工作中的需求及痛點,并以此轉化為塔機智能駕駛室的設計點和智能技術結合點。為更嚴謹和科學地實施具體設計,將用戶需求整理為安全性、舒適性、便捷性和智能性4個方面并計算其各需求要素的權重。在數據指導和智能性發展的趨勢下,運用產品設計的流程及方法,在現有塔機駕駛室的基礎上運用智能技術進行創新設計。

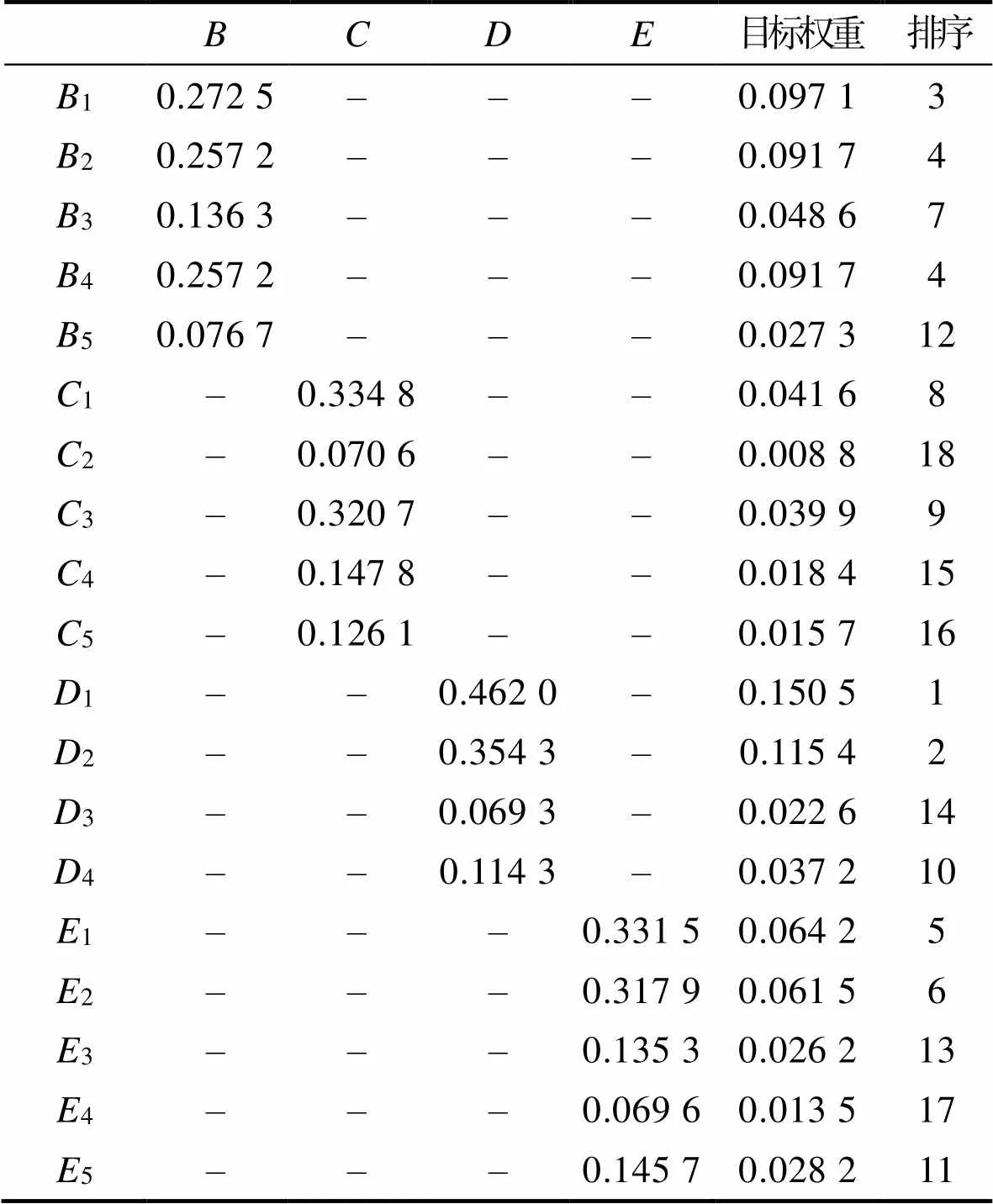

4.1 塔機智能駕駛室設計效果及功能點

塔機智能駕駛室設計效果,見圖5。在造型上以六邊形為元素變形,并采用了大面積的整面玻璃結構設計。進門處結合造型設計了換鞋處和鞋柜,便于駕駛員換上干凈的鞋子進入室內工作。在室內布局上采用集成設計,將衛生間、電箱和儲物柜集成在左側,右側為掛物件的滑軌設計,駕駛員可根據個人需求增減掛鉤。座椅設計也更智能化和人性化,操作區兼具舒適性、便捷性和設計感。該方案的主要創新點是引入智能技術在窗戶上實現觸屏操控與信息顯示,塔機實時監測駕駛員的身體狀況、工作狀態和塔機狀態并實時傳輸到監控處,同時監測吊鉤工作實景并以視聽結合的方式傳達給駕駛員,提升工作的安全性和便捷性。

圖5 塔機智能駕駛室設計效果圖

4.2 智能技術在塔機智能駕駛室設計中的應用

從塔機駕駛員的痛點和需求出發,并基于現有的智能技術,結合塔機駕駛室的設計機會點和智能技術結合點,主要從智能監測系統、智能交互系統、智能衛生系統3個方面進行塔機智能駕駛室設計。

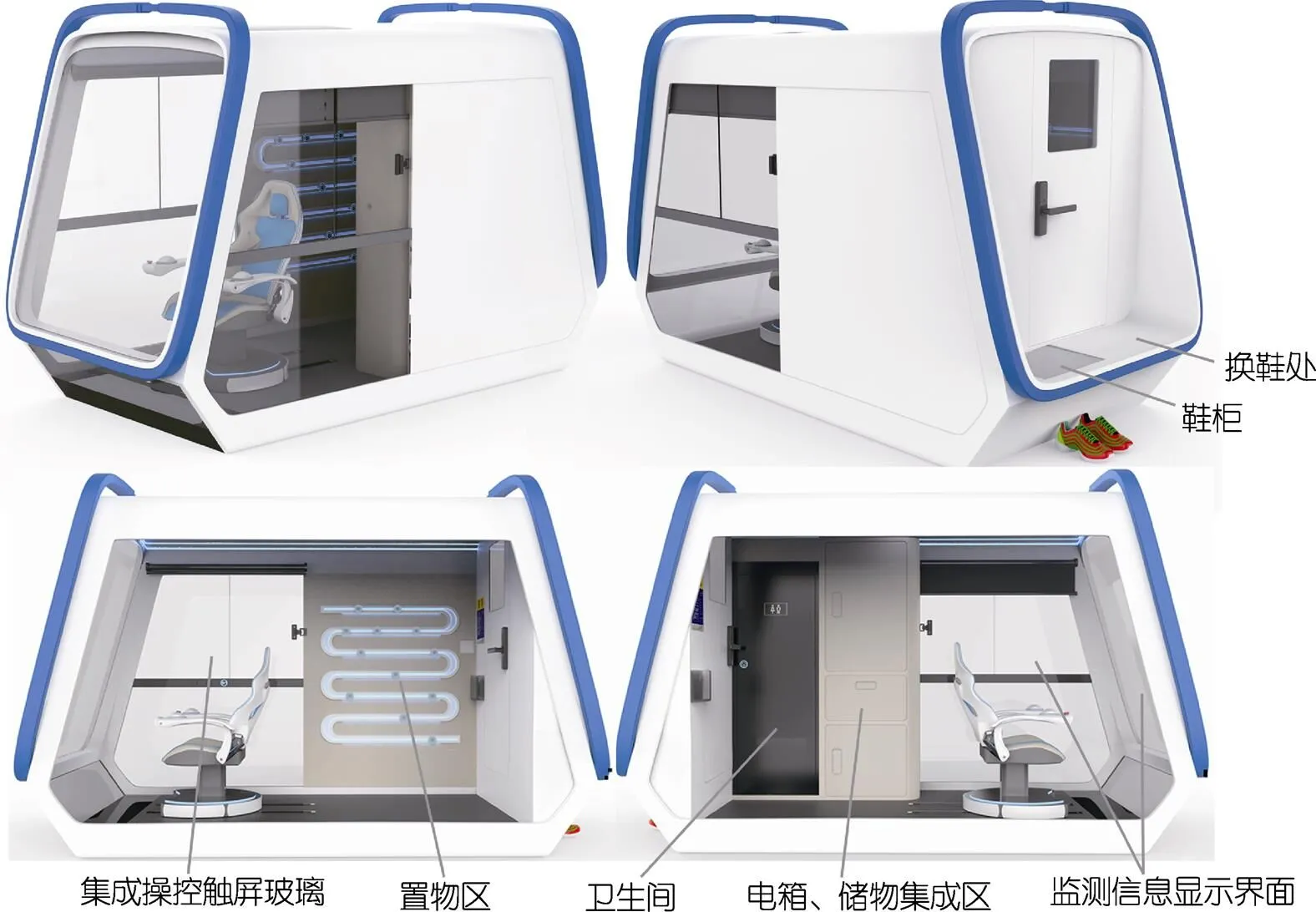

1)智能監測系統:對應1。左窗信息界面顯示,駕駛員將雙手放置在塔機運行控制器上,左側窗戶即可顯示駕駛員的身體健康情況、工作狀態以及塔機設備狀態,并實時傳輸到地面監控處,同時通過記錄駕駛員的出勤、工作狀態等形成駕駛員個人檔案,從而達到在線監管的目的。工作時,前窗界面實時顯示塔

吊狀態和吊鉤工作實景,并在疑似有危險時語音告知用戶,通過視聽結合的方式確保工作的安全性,見圖6。

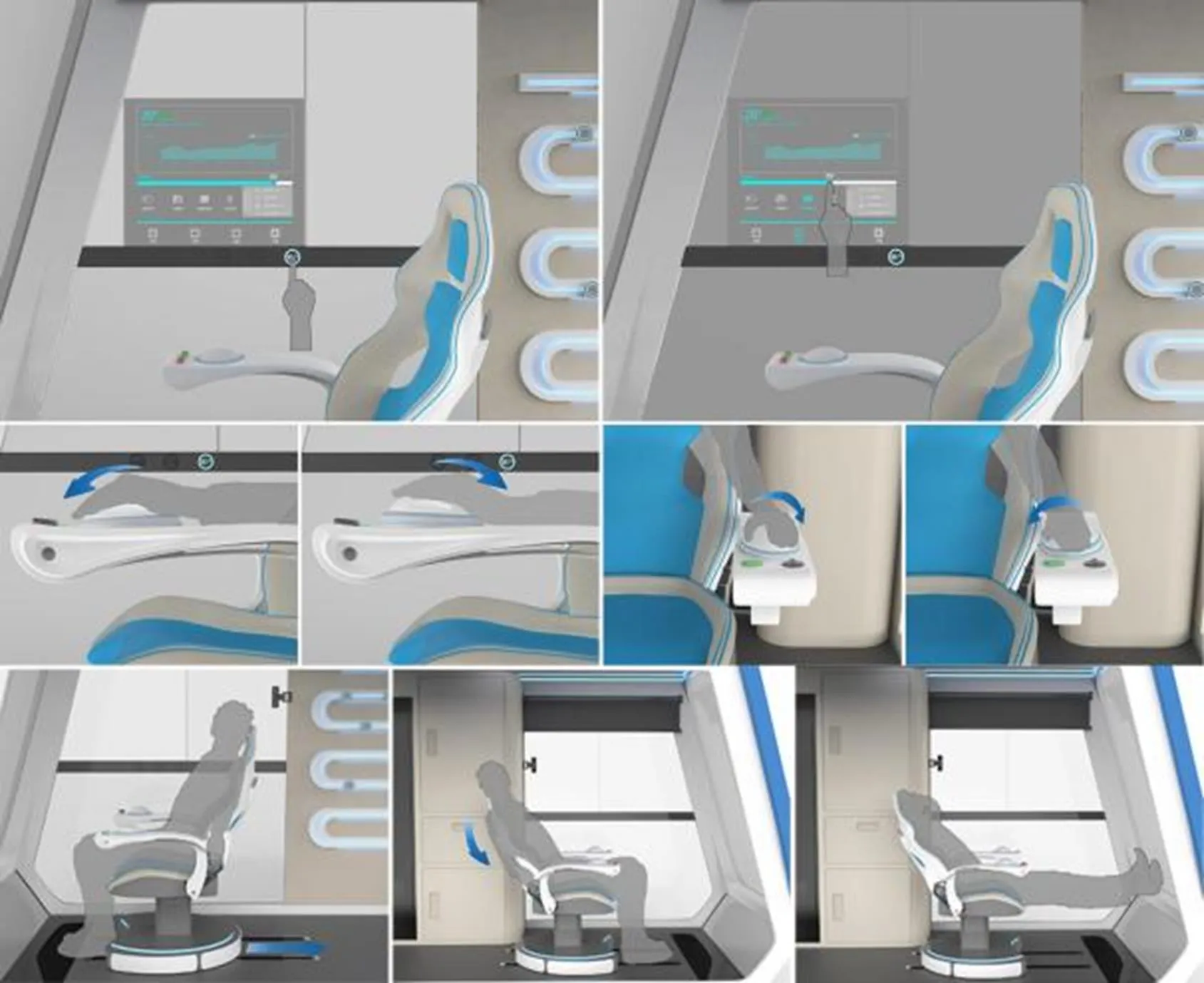

2)智能交互系統:對應2-4。右側窗沿上設計了調控“窗戶、燈具、空調”的按鈕,駕駛員按下按鈕即可在窗戶上顯示相應的界面,此時便可以在窗戶界面上對其進行相應的調控。此外,操作柄的設計改變了原有的手柄造型和操作方式,將其設計為與手掌貼合的半球形操作器,手搭在操控器上前后左右移動就可實現相應的駕駛操作,提高了駕駛員操作的舒適性和智能化。座椅位置及靠背的傾斜角度可前后調節,有利于提高駕駛員休息的舒適性,見圖7。

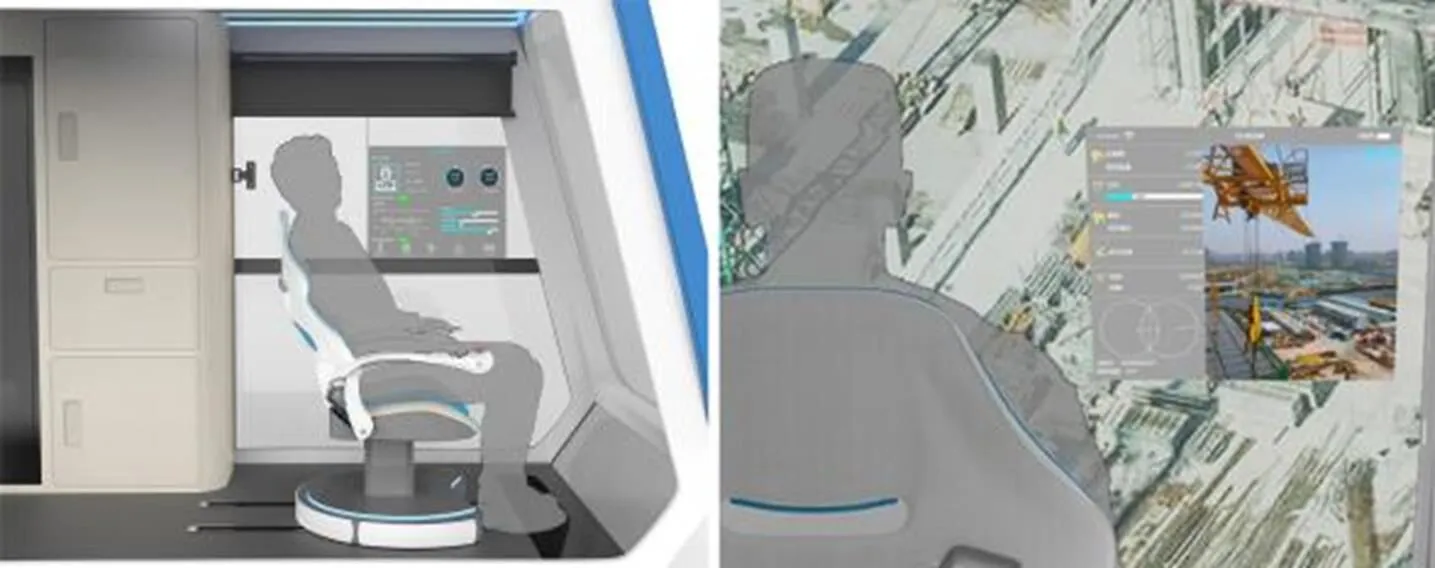

3)智能衛生系統:對應5。用戶只需按一下按鈕,衛生間的門即可向右側打開。衛生間采用智能可焚燒式馬桶,可以將用戶的排泄物焚燒為粉末狀,方便且干凈;衛生間頂部設計了換氣系統,可保證塔機駕駛室內的環境干凈清新;衛生間右側壁面設有一個可拉出的儲物盒,可存放物品,如放置馬桶焚燒排泄物所需的蠟紙,見圖8。

圖6 智能監測系統圖

4.3 智能玻璃界面設計

結合塔機駕駛室各項功能,設計智能玻璃界面,右側玻璃為觸屏玻璃,主要負責調控駕駛室內窗戶、燈光、空調;左窗顯示駕駛員身體狀態、工作狀態以及塔機設備狀態;前窗在駕駛員工作時實時顯示塔吊狀態以及吊鉤工作實景,確保工作的安全性,見圖9。

圖7 智能操控系統圖

圖8 智能衛生系統圖

圖9 智能玻璃界面設計

5 結語

本文基于用戶需求和現有智能技術,探索塔機作業未來的發展趨勢,并對近期的塔機駕駛室發展趨勢進行設計研究。對大量的塔機相關文獻、市場調研和用戶調研等進行歸類整理,并對評價指標要素進行補充、篩選,確定塔機智能駕駛室層次化設計需求指標。通過層次分析法快速抓取設計核心,得出安全性、舒適性原則在設計方案中的占比較重,同時要注重其智能性和便捷性,以此結合層次分析的指標結論及智能性的發展趨勢,設計了一款塔機智能駕駛室。希望此研究思路和方法可以為未來的塔機駕駛室設計提供參考價值。

[1] 陳蕾, 車轅, 鮑喜臣, 等. 塔式起重機選型與布置影響因素分析[J]. 施工技術, 2020, 49(16): 117-120.

CHEN Lei, CHE Yuan, BAO Xi-chen, et al. Analysis of Influencing Factors of Tower Crane Selection and Layout[J]. Construction Technology, 2020, 49(16): 117-120.

[2] 劉森海, 李松濤, 曹樹魏, 等. 重型商用車駕駛室人機工程優化分析[J]. 圖學學報, 2017, 38(4): 509-515.

LIU Sen-hai, LI Song-tao, CAO Shu-wei, et al. Ergonomic Optimization of Heavy-Duty Commercial Vehicle Cab[J]. Journal of Graphics, 2017, 38(4): 509-515.

[3] 韓澤光, 張磊, 郝瑞琴. 塔機起升機構空間布局方案的設計研究[J]. 建筑機械化, 2016, 37(9): 25-28.

HAN Ze-guang, ZHANG Lei, HAO Rui-qin. Design and Research of Tower Crane Hoisting Mechanism Space Distribution Plan[J]. Construction Mechanization, 2016, 37(9): 25-28.

[4] 金久富. 基于AHP的塔機安拆工程綜合評價分析[J]. 建筑機械化, 2019, 40(8): 35-38.

JIN Jiu-fu. Comprehensive Evaluation and Analysis of Tower Crane Demolition Project Based on AHP[J]. Construction Mechanization, 2019, 40(8): 35-38.

[5] 楊昕妍, 張仲鳳. 一款基于AHP層次分析法的衛浴產品設計[J]. 包裝工程, 2021, 42(4): 144-147, 153.

YANG Xin-yan, ZHANG Zhong-feng. Design of a Bath-room Product Based on AHP Analytic Hierarchy Process[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(4): 144- 147, 153.

[6] 侯建軍, 張玉春, 吳麗. 基于AHP層次分析法的智能嬰兒手推車設計研究[J]. 包裝工程, 2022, 43(2): 50- 55.

HOU Jian-jun, ZHANG Yu-chun, WU Li. The Research and Design of Smart Baby Stroller Based on Analytic Hierarchy Process[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(2): 50-55.

[7] 鄭霞忠, 郭雅薇, 石法起, 等. 塔機作業模糊認知可靠性與失誤分析方法研究[J]. 中國安全科學學報, 2016, 26(6): 98-103.

ZHENG Xia-zhong, GUO Ya-wei, SHI Fa-qi, et al. Research on Fuzzy CREAM of Crane Operation[J]. China Safety Science Journal, 2016, 26(6): 98-103.

[8] 林萍萍. 基于駕駛空間的塔機安全監控裝置的界面設計研究[D]. 濟南: 山東建筑大學, 2015.

LIN Ping-ping. Tower Crane Safety Monitoring Device Based on Driving Space Interface Research[D]. Jinan:

Shandong Jianzhu University, 2015.

[9] 尚立強, 張均. 塔機智能化發展之路[J]. 建筑機械, 2020(5): 22-25.

SHANG Li-qiang, ZHANG Jun. The Intelligent Development Road of Tower Crane[J]. Construction Machinery, 2020(5): 22-25.

[10] 歐靜, 鄭云爽, 趙江洪, 等. 基于行為分析的叉車駕駛室造型設計研究[J]. 包裝工程, 2019, 40(14): 128- 134.

OU Jing, ZHENG Yun-shuang, ZHAO Jiang-hong, et al. Driving Behavior Analytics-Based Forklift Cab Appearance Design[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(14): 128-134.

[11] 任英麗, 常虹. 基于F-AHP在坐躺兩用辦公椅設計中的應用研究[J]. 包裝工程, 2022, 43(10): 145-151.

REN Ying-li, CHANG Hong. Application of F-AHP in the Design of Sitting and Lying Office Chairs[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(10): 145-151.

[12] 宋端樹, 辜俊麗, 候宏平, 等. 基于感性工學與AHP的老年人電動自行車造型設計[J]. 包裝工程, 2019, 40(8): 130-135.

SONG Duan-shu, GU Jun-li, HOU Hong-ping, et al. Design of Electric Bicycle for Seniors Based on Perceptual Engineering and AHP[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(8): 130-135.

[13] 楊隨先, 劉行, 康慧, 等. 互聯網+智能設計背景下的交互設計與體驗[J]. 包裝工程, 2019, 40(16): 1-13.

YANG Sui-xian, LIU Xing, KANG Hui, et al. Interactive Design and Experience under the Background of Internet + and Intelligent Design[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(16): 1-13.

[14] 馬超民, 趙丹華, 辛灝. 基于用戶體驗的智能裝備人機交互界面設計[J]. 計算機集成制造系統, 2020, 26(10): 2650-2660.

MA Chao-min, ZHAO Dan-hua, XIN Hao. Human- Machine Interaction Interface Design of Intelligent Equipment Based on User Experience[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2020, 26(10): 2650- 2660.

[15] 劉鍵, 嚴揚. 以用戶為中心的工程機械駕駛室設計方法研究[J]. 包裝工程, 2016, 37(2): 108-112.

LIU Jian, YAN Yang. Construction Machinery Cab Design Method Based on Users[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(2): 108-112.

[16] 趙延明, 陳建勛, 孫昌躍. 基于無線通信的集群作業塔機安全監控系統研究[J]. 儀表技術與傳感器, 2013(4): 47-49.

ZHAO Yan-ming, CHEN Jian-xun, SUN Chang-yue. Study on Security Monitoring System of Tower Crane Fleet Based on Wireless Communications[J]. Instrument Technique and Sensor, 2013(4): 47-49.

Design and Research of Tower Crane Intelligent Cab Based on AHP

LUO Xiao-qing1, ZHANG Yu-ping1, YANG Yi2, YANG Xi1, HUANG Dan1

(1.Xihua University, Chengdu 610039, China; 2. Sichuan Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Chengdu 610039, China)

It is committed to solving the pain points and demands of tower crane drivers at work: the driver needs to stay in the tower crane cab with a narrow space for a long time; the cab makes it difficult for drivers to go to the toilet; the cab is designed with an unreasonable layout, which is inconvenient for operation, etc,. Based on user demands and intelligent development trend, this paper aims to provide effective guidance for the design of tower crane cab.Through literature study, interview method is used to research user requirements and translate them into the design point and smart technology combining site, and set up the level of the tower crane intelligent cab design demand analysis model. The analytic hierarchy process (AHP) is used to calculate the weights of every demand indexes, and complete the consistency check, then end up with a design scheme of high quality. This paper summarizes the pain points and demands of tower crane drivers and transforms them into design points and intelligent technology combination points. Based on this, a hierarchical analysis model of design requirements for tower crane intelligent cab is proposed, in which the important order of the first level indexes is safety, comfort, intelligence and convenience. Finally, based on user demands and the future development trend of tower crane, a tower crane intelligent cab scheme is designed and applied from intelligent monitoring system, intelligent interaction system, intelligent health system, intelligent glass interface and other aspects.

analytic hierarchy process; tower crane; intellectual technology; design of cab; user demand

TB472

A

1001-3563(2022)16-0144-09

10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.16.016

2022–03–26

四川省哲學社會科學重點研究基地現代設計與文化研究中心資助項目(MD21E019);西華大學2018年研究生創新基金項目(ycjj2020095)

羅曉慶(1998—),女,碩士生,主攻工業設計。

張玉萍(1972—),女,碩士,教授,主要研究方向為工業設計及理論研究、信息交互與體驗設計研究。

責任編輯:馬夢遙