新文創(chuàng)理念下構建傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈的研究

張姝,張子璇

新文創(chuàng)理念下構建傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈的研究

張姝,張子璇

(武漢科技大學 藝術與設計學院,武漢 430065)

探究傳統(tǒng)文化遺產在新文創(chuàng)理念下傳承和發(fā)展的新方法,尋求傳統(tǒng)文化價值與文化產業(yè)價值協(xié)同發(fā)展的新路徑,激發(fā)文化產業(yè)新活力,塑造我國具有影響力的傳統(tǒng)文化符號,進而提升我國文化軟實力。從新文創(chuàng)理念的視角出發(fā),分析目前以傳統(tǒng)文化遺產為內容的IP建設發(fā)展現狀,結合生態(tài)系統(tǒng)理論,參考生態(tài)系統(tǒng)中無機環(huán)境、生產者、消費者和分解者四個組成部分的關系,構建在現代文化產業(yè)中傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈模型。結合以唐卡藝術為主題的設計實踐驗證傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈模型,并完成設計應用。在新文創(chuàng)理念下,構建傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈,對我國傳統(tǒng)文化符號的打造、文化軟實力的提升、文化產業(yè)的發(fā)展,以及傳統(tǒng)文化遺產的保護、傳播和傳承都有積極的意義。

新文創(chuàng);傳統(tǒng)文化遺產;IP生態(tài)鏈;唐卡

我國是文化大國,在實現中華民族偉大復興的道路上,建立高度的文化繁榮和文化自信是必要條件,十九大報告里也指出,要加強文物保護利用和文化遺產保護傳承。文化產業(yè)是當前傳統(tǒng)文化遺產實現廣泛傳播的主要載體,推動文化產業(yè)高質量發(fā)展,充分發(fā)揮好文化產業(yè)在保護和傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化遺產中的作用,是保證我國傳統(tǒng)文化遺產健康發(fā)展的重要手段。2018年,騰訊在新文創(chuàng)生態(tài)大會上提出新文創(chuàng)理念,強調以IP為核心,文學、游戲、音樂、影視、動漫等多領域的開放、融合、協(xié)同發(fā)展的形式,實現文化產業(yè)中文化價值與產業(yè)價值的相互賦能[1]。在新文創(chuàng)理念下,以我國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化遺產為內核,打造具有中國特色的IP生態(tài)鏈,以全新思路推進我國優(yōu)秀文化遺產的保護和傳播,可以使其在新時代迸發(fā)出強大的生命力[2]。

1 我國傳統(tǒng)文化遺產IP發(fā)展現狀

1.1 基于傳統(tǒng)符號提取視覺形象

對傳統(tǒng)文化遺產進行IP開發(fā),一般會基于有代表性的文化內容提取文化符號,并進行再創(chuàng)造,完成其IP視覺形象的統(tǒng)一,在后續(xù)衍生產品的制作中建立起文化形象,有利于文化內容的廣泛傳播。由于不同的傳統(tǒng)文化遺產形式和內容各不相同,其視覺形象的提取方法和難度存在很大差別,因此其IP開發(fā)的效果也各有優(yōu)劣。經過各方學者多年努力,已經擁有一定知名度的傳統(tǒng)文化遺產群眾基礎深厚,具有在視覺識別性、大眾認同感上的天然優(yōu)勢;一些開發(fā)程度低、現存文物量少的傳統(tǒng)文化遺產不具有這樣的優(yōu)勢,在IP開發(fā)上有較高難度。因此,想要建立起傳統(tǒng)文化遺產與現代文化產業(yè)相適應的IP視覺形象,需要深入研究傳統(tǒng)文化遺產的文化內涵,考慮到其在現代語境下的傳播特征,尋找出能與現代載體相結合的突破點。將傳統(tǒng)文化符號塑造成現代創(chuàng)新型產品,推動優(yōu)秀傳統(tǒng)文化遺產和優(yōu)質文化產業(yè)共同發(fā)展的良好局面。

1.2 基于多元領域傳播文化認同

在互聯網時代,傳統(tǒng)文化遺產IP的衍生產品已經從實體產品為主的情況逐漸轉向以虛擬產品為主,文學、游戲、音樂、影視、動漫等文化娛樂領域,紛紛承擔起發(fā)展和傳播傳統(tǒng)文化遺產的責任。在文化變遷的過程中,傳統(tǒng)文化遺產一直在嘗試挖掘適應現代經濟社會的方法和潛在的商業(yè)價值,探析與時代緊密銜接的路徑;其中,與現代多元領域的親密接觸,催發(fā)出了大量符合時代特征、適應當今消費趨勢的IP衍生產品,這些與人們產生緊密聯系的文化創(chuàng)意產品,以媒介的形式促進了大眾對我國珍貴傳統(tǒng)文化遺產的認同。隨著多元領域的發(fā)展和融合,未來會有源源不斷的優(yōu)秀創(chuàng)作力量出現在大眾視野中,將中國傳統(tǒng)文化遺產與現代載體結合進行IP開發(fā),以多樣化的形式呈現在大眾面前,引領我國傳統(tǒng)文化遺產的傳播與發(fā)展。

2 新文創(chuàng)理念下傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈模型的構建

2.1 相關概念

2.1.1 新文創(chuàng)理念

新文創(chuàng)理念由騰訊提出,以IP構建為核心進行文化生產與傳播,是新時代中國互聯網發(fā)展趨勢之一。作為泛娛樂戰(zhàn)略的升級,新文創(chuàng)同時關注著文化價值和產業(yè)價值,更強調文化內容的普適價值的體現,打通和連接了文化生產與傳播過程中的所有環(huán)節(jié),致力于打造具有中國特色的文化符號,通過系統(tǒng)、長線的IP建設與經營,使文化產業(yè)獲得豐厚的效益回報,協(xié)助提升國家文化軟實力[3]。

2.1.2 傳統(tǒng)文化遺產

我國歷史悠久,疆域廣闊,孕育和滋養(yǎng)的傳統(tǒng)文化經過歲月的沉淀,留下大量珍貴的傳統(tǒng)文化遺產。傳統(tǒng)文化遺產是歷史留給人類的寶貴財富,其中包括建筑群、文物、遺址等物質文化遺產,也有傳統(tǒng)美術、文學、技藝等非物質文化遺產。在信息化時代,利用迅速發(fā)展的互聯網技術對傳統(tǒng)文化遺產進行活態(tài)創(chuàng)新,使其保持長足的活力與生命力,是傳統(tǒng)文化遺產保護工作中出現的新機遇。

2.1.3 IP生態(tài)鏈

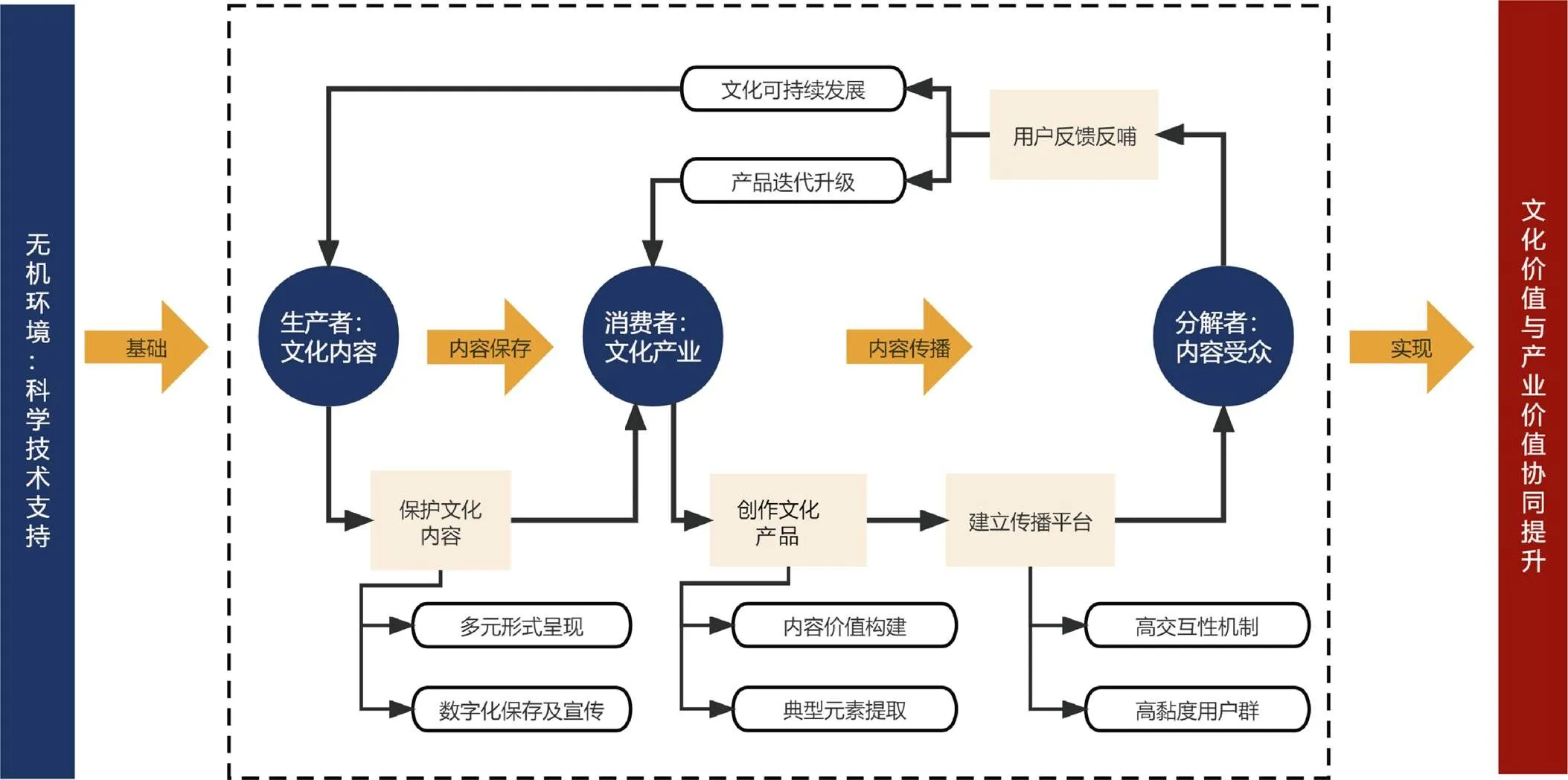

IP是“Intellectual Property”的縮寫,直譯為“知識產權”,現于文化產業(yè)內被廣泛地認識為具有長足生命力和商業(yè)價值的綜合性內容資源。在新文創(chuàng)理念下,基于生態(tài)系統(tǒng)中生產者、消費者、分解者和無機環(huán)境4種主體成分及他們之間的關系,提出IP生態(tài)鏈的概念。[4]在IP生態(tài)鏈中,文化內容是“生產者”,文化產業(yè)是“消費者”,內容受眾是“分解者”,科學技術作為“無機環(huán)境”提供生態(tài)鏈運作所需的能量。在這樣的模式下,IP的建設與經營形成生態(tài),跨界連接多元主體和一切與文化相關的事物。以IP生態(tài)鏈為模式打造新文化形態(tài),是新文創(chuàng)理念下文化產業(yè)對文化資源利用和開發(fā)的觀念轉變和戰(zhàn)略升級。

2.2 新文創(chuàng)理念下傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈的內容

2.2.1 用技術保護遺產,留住文化內容

為我國傳統(tǒng)文化遺產構建IP生態(tài)鏈,高質量的文化內容作為“生產者”,是整個生態(tài)鏈最重要的組成部分。當前我國傳統(tǒng)文化遺產仍面臨著許多問題,應該高度重視對其的保護工作。隨著以互聯網為代表的新興技術的革新和發(fā)展,數字文化產業(yè)已經成為我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)。在IP生態(tài)鏈中,數字化技術賦能傳統(tǒng)文化遺產的保護工作,賦予其更長足的生命力和更廣闊的前景,這是保證IP生態(tài)鏈良性發(fā)展的前提,也是保護傳統(tǒng)文化遺產本來的目的。

一方面,技術推動傳統(tǒng)文化遺產的數字化保護。對于珍貴的傳統(tǒng)文化遺產,將其文字或圖像數據進行數字化分類和建檔儲存,有效保存文化資源的同時,也為日后文化資源長期的研究和利用創(chuàng)造了條件;將高解析度掃描成像等數字化技術運用到傳統(tǒng)文化遺產的傳播中,充分利用互聯網時代信息高速傳播的特質,使具有珍貴價值的文化資源變得觸手可及,同時避免其因自然或人為因素造成損壞,跨越了時間和空間,永遠保存在人們的記憶中。

另一方面,技術推動文化資源更多元化地轉變成文化產品,經過數字化的傳統(tǒng)文化遺產,可以承載新的價值。對同一文化主體有著多元的數字化方向。鏈接文學、游戲、音樂、影視、動漫等多元數字化娛樂領域,將傳統(tǒng)文化遺產以豐富的形式展現,給觀眾帶來最近距離的審美體驗,激起“逐新逐潮”“娛樂至上”的年輕人對傳統(tǒng)文化遺產的興趣。通過多元領域鏈接,經過數字化再創(chuàng)造的傳統(tǒng)文化遺產同時擁有傳統(tǒng)的文化內涵和現代的審美特征,從而擁有了更特別的現實價值,這是技術與文化融合帶來的新變化,也是傳統(tǒng)文化遺產活化發(fā)展面臨的一大機遇。

2.2.2 用技術賦能產業(yè),創(chuàng)作文化產品

文化產品是以文化內容為基礎,承載著文化符號和文化價值意義的消費品。在傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈中,文化產品建立在高質量的傳統(tǒng)文化遺產內容上,被作為“消費者”的文化產業(yè)創(chuàng)作出來,在科學技術的支持下,擁有多元化的表現形式。

在新文創(chuàng)理念下,文化資源的再創(chuàng)作更加強調文化內容的價值建構,注重對消費者的內容吸引。與其他消費形式不同,文化消費里有了消費主體的情感因素,在消費升級的背景下,大眾對文化產品的內容質量和道德意義有了更高的要求,更愿意為精神世界的需求買單[5]。這種消費觀念的轉變,促進了市場上文化產品的優(yōu)勝劣汰,真實、健康、有價值的文化內容產品更容易獲得大眾的認同和情感共鳴。通過藝術再創(chuàng)作,以大眾感興趣的娛樂形式展現傳統(tǒng)文化遺產,向今天的人們傳達了源于千年前的民族精神和道德認知[6],既實現了文化內容廣泛地傳播,又最大程度上保留了文化內涵。

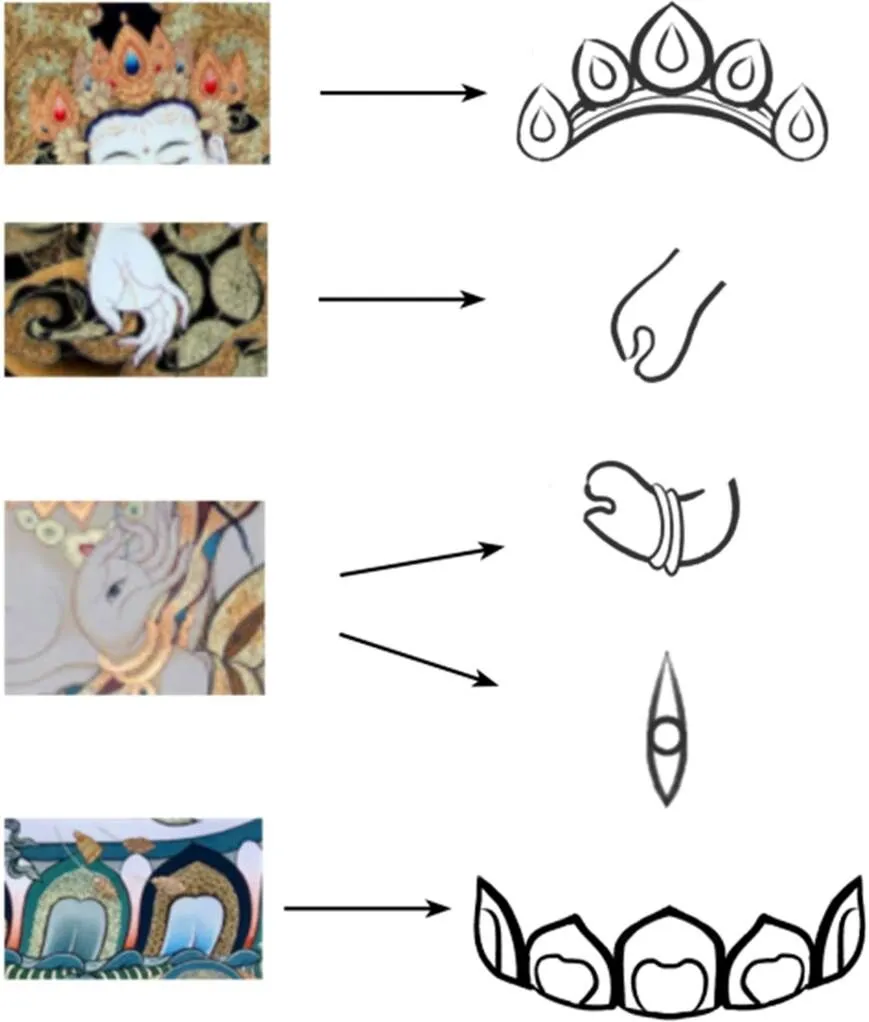

文化產品作為視覺識別的符號通常具有統(tǒng)一的形象。在塑造IP生態(tài)鏈中的文化形象,提取視覺意象時,文化內容起到決定性的作用。提取傳統(tǒng)文化遺產文化內容中具有典型性、被大眾廣泛認知的視覺元素進行IP形象的建立,如文字、造型、色彩等,運用到衍生文化產品的設計中,建立起古老文化和現代大眾的情感紐帶。在我國社會文化背景下,傳統(tǒng)文化遺產的珍貴和美麗對所有中華兒女都是不言而喻的,以數字化的手段和現代化的形式呈現傳統(tǒng)文化遺產內容,能夠給大眾帶來直接的情感調動和審美享受,使大眾快速理解、沉浸其中,甚至進行反思和反饋。通過文化內容提取IP的文化形象進行再創(chuàng)作的方法見圖1。

2.2.3 用技術建立傳播,重視用戶反饋

在新文創(chuàng)理念下,利用互聯網技術建立高交互性的傳統(tǒng)文化遺產傳播平臺,通過平臺打造高黏度的用戶群體,重視IP生態(tài)鏈中作為“分解者”內容受眾的體驗與反饋,可以幫助傳統(tǒng)文化遺產實現商業(yè)價值,獲得長足生命力和永續(xù)發(fā)展力。

首先,創(chuàng)新利用現代載體建立數字化傳播平臺,開發(fā)具有高自由度互動形式的文化產品。數字化平臺擁有更多元化的內容傳播形式,與傳統(tǒng)的單向、平面、靜態(tài)的傳播形式不同,利用虛擬現實技術、增強現實技術、體感交互技術等人機交互技術來增強用戶的體驗感,引導用戶與傳統(tǒng)文化遺產進行深度交流,激勵用戶創(chuàng)作,鼓勵優(yōu)質內容生產。用戶主動理解傳統(tǒng)文化遺產的深層價值,繼而給文化生產者帶來真實的反饋,以提供產品更新迭代的思路。數字化平臺的社交性也加速了傳播過程,擴大了傳播范圍,同時拉近了用戶與用戶之間的距離,有利于核心粉絲社群的形成。

圖1 提取文化形象的方法

其次,在互聯網背景下,利用“粉絲經濟”的優(yōu)勢,打造傳統(tǒng)文化遺產IP的核心粉絲群體。“粉絲經濟”的主角是消費者,他們會主動購買偶像代言的商品,“明星效應”帶來的人數優(yōu)勢,是傳統(tǒng)文化遺產傳播的沃土[7]。將傳統(tǒng)文化遺產的商業(yè)化和“明星帶貨”潮流結合起來,推動文化傳播的同時也成功擴大了文化產品的受眾群體,由于傳統(tǒng)文化遺產IP自身的吸引力,部分粉絲會完成從“明星粉絲”到“文化粉絲”的轉換,這些粉絲在未來可能會成為傳統(tǒng)文化遺產IP其他衍生產品的消費者。通過這個過程,加速傳統(tǒng)文化遺產實現文化價值與產業(yè)價值的雙贏[8]。

2.2.4 文化價值與產業(yè),協(xié)同永續(xù)發(fā)展

在生態(tài)系統(tǒng)中,生產者、消費者、分解者在無機環(huán)境提供的能量支持下構成一個有機整體,協(xié)同發(fā)展。在傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈中,生產者是文化內容,是整個生態(tài)鏈衍生出新價值的基礎;文化產業(yè)是消費者,創(chuàng)作文化產品投入市場、構建文化內容的商業(yè)價值,保證生態(tài)鏈的穩(wěn)定和發(fā)展;內容受眾是分解者,他們接受和消化文化產品帶來的教育、娛樂、服務及思想主張,并積極提供反饋,完成生態(tài)鏈的循環(huán);科學技術是無機環(huán)境,沒有科學技術作為手段,生態(tài)鏈就沒有運作起來的能量。傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈中的各個部分緊密聯系,相互作用也相互影響,協(xié)同完成文化價值與文化產業(yè)的協(xié)同提升、永續(xù)發(fā)展。

2.3 新文創(chuàng)理念下傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈模型構建

新文創(chuàng)理念下,構建傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈,給當今振興和發(fā)展我國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化遺產提供了新思路,帶來了新生態(tài),有利于滿足我國人民日益增長的精神文化需求,提升我國文化軟實力和國際競爭力。傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈模型見圖2。

圖2 傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈模型

3 新文創(chuàng)理念下唐卡藝術IP生態(tài)鏈的研究

3.1 唐卡的藝術特征

唐卡藝術起源于喜馬拉雅山脈,是我國藏族文化中獨有的藝術形式。唐卡的題材大多為藏傳佛教體系內容,也有一些關于原始宗教崇拜和醫(yī)學、生活等非宗教題材,具有濃厚的民族氣息[9]。從制作工藝上分類,除主要的繪畫形式外,還有刺繡,貼花,織錦等藝術形式。繪畫唐卡大量吸收外來藝術形式與本土文化融合,千年來發(fā)展和演變出多種畫派,且使用礦物和植物顏料進行繪制,畫面色彩鮮艷,能保存很長時間。唐卡有著嚴格的制作程序、題材限制、造像規(guī)定、顏料來源及用色體系,也要求畫師在學習繪制唐卡前進行嚴格的宗教理論培訓。因此具有極高的藝術價值和宗教價值。

3.2 唐卡藝術IP生態(tài)鏈的研究

參考傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈模型,構建以唐卡藝術為主體的IP生態(tài)鏈,要關注唐卡自身宗教價值和藝術價值之間對立統(tǒng)一的關系。在保護唐卡藝術原生內容時,其宗教價值決定了要有條不紊地進行藝術生產,保留原生唐卡的宗教規(guī)定,尊重藏傳文化受眾的精神信仰;在對唐卡藝術內容進行活態(tài)創(chuàng)新、向更大的現代群體進行推廣時,應更關注藝術價值,在不被約束的部分進行大膽的藝術轉型,賦予唐卡藝術在現代經濟社會中的商業(yè)價值和社會價值,打造唐卡藝術新型文化形態(tài),使其在文化價值不受侵害的前提下健康、可持續(xù)地發(fā)展[10]。

3.2.1 唐卡藝術內容保存,打牢生態(tài)鏈基礎

利用數字化技術保存唐卡藝術原生內容,建立唐卡數字博物館。博物館內容可以包括:唐卡藝術資源本體的數字化保存,根據工藝、畫派、題材等進行專題分類,方便用戶進行信息檢索;關于唐卡藝術的科普內容,包括唐卡的起源、畫派分類、制作規(guī)范等,以文字、圖像、音像等方式展示;更多元的表現方式,展示以唐卡藝術為核心創(chuàng)作的現代娛樂產品,如文學、游戲、音樂、影視、動漫等。唐卡數字博物館的建立,讓唐卡成為每人拿起手機就能近距離欣賞到的中國傳統(tǒng)文化瑰寶,在完整保留其歷史價值的同時,延續(xù)其在新時代的文化生命力,打牢整個生態(tài)鏈運作的基礎。

3.2.2 創(chuàng)作唐卡文化產品,延續(xù)文化商業(yè)價值

塑造唐卡藝術的現代文化形態(tài),使其進入現代文化產業(yè)、獲得商業(yè)價值,要求對唐卡藝術內容進行活態(tài)創(chuàng)新,使其能適應現代消費趨勢,在對其長線的運營中實現文化可持續(xù)發(fā)展。

唐卡藝術內容大部分取材于藏傳佛教,傳承千年的佛像造像造就了唐卡藝術獨特的風韻,成為其中識別性最高的視覺形象,合理地從傳統(tǒng)佛像中提取典型元素進行藝術化、通俗化的再創(chuàng)作,建立起的唐卡藝術IP視覺識別形象,是新時代唐卡藝術創(chuàng)新活化和廣泛傳播的基礎。根據中國唐卡網的數據,選取唐卡佛像中具有代表性、大眾接受程度高的釋迦牟尼佛、白度母、綠度母、文殊菩薩和千手觀音佛像進行元素的提取,見表1。

表1 唐卡典型元素選取

Tab.1 Selection of typical Thang-ga elements

(圖片來源于:中國唐卡網)

經過元素提煉和設計后的唐卡文化視覺形象應該是精要而非簡單的,不是強求使用單個形象概括整個唐卡藝術的價值,而是強調創(chuàng)造普適性強的視覺識別系統(tǒng),其中包括造型、色彩等要素,符合互聯網新媒介上的視覺設計特點,能夠很好地適應在新媒體平臺上快速傳播、被接受、最后形成反饋的過程[11]。鹿作為佛教的圣物,經常出現在唐卡的畫面中,它不僅象征著吉祥、和諧和幸福,還象征著神的慈愛與溫柔[12]。將鹿作為唐卡藝術主要文化形象,承載起唐卡藝術中佛教文化的厚重內涵,將鹿的意象進行藝術化再創(chuàng)造,見圖3。唐卡藝術文化形象其他造型提取過程見圖4。唐卡藝術文化形象最終造型見圖5。

唐卡的色彩均來源于天然的植物與礦石,用料十分珍貴,可以歷經千年而不褪色[13]。在色彩設計方面,要緊密貼近唐卡文化內容所表達出來的情感。藏族人民的色彩審美觀受到藏傳佛教文化的很大影響,也受到地處高原的影響,對三原色異常偏愛,幾乎所有的唐卡,都有由紅色,黃色與藍色組成的邊飾。在藏族人民心目中,黃色被看作光明和希望的象征,也隱喻著富裕和收獲;其次,現代象征著喜慶和吉祥的紅色,在藏族文化中代表“殺戮”和“葷腥”,也常常作為代表著地獄的背景;再次,在藏民心中,白色是象征著神圣、純潔的色彩[14],“白”在藏語中也代表著善良正直;最后,作為暖色的對比,在繪畫唐卡畫面中出現比較多的是藍色與綠色,因產于西藏而得名的藏青色也是唐卡色彩的一大特點。因此,選取白色、雄黃色、藏青色為標準色,紅色、石綠色、銀色為輔助色,以更好地適應不同的使用場合與傳播途徑。唐卡藝術文化形象中色彩設計見圖6。

圖4 造型提取過程

圖5 唐卡藝術文化形象最終造型

以唐卡數字博物館手機應用為例,將唐卡藝術文化形象的造型與色彩設計全面運用于界面設計中,唐卡藝術的傳統(tǒng)文化符號轉化為可識別的視覺符號,營造出唐卡文化獨有的藝術文化氛圍,見圖7。

在消費升級的背景下,科技也成為消費的驅動力之一,融合了新興科學技術的文化產品可以給用戶帶來獨特的消費體驗。在創(chuàng)作唐卡藝術文化產品時,與文學、游戲、音樂、影視、動漫等大眾喜愛的新媒體領域聯動合作,融合更多科技手段,創(chuàng)造出多元形態(tài)的文化產品。如建立在唐卡數字博物館平臺的基礎上,利用增強現實技術制作以佛傳故事為內容的動畫劇,以互動視頻的形式讓觀眾來控制故事的走向和結局,使觀眾在體驗中了解佛教文化;以唐卡藝術的文化形象為主角創(chuàng)作漫畫,通過有趣的故事情節(jié)向觀眾科普唐卡繪畫中的題材、造型及用色原則,在漫畫的最后,利用H5界面邀請用戶親自參與創(chuàng)作,模擬一副唐卡繪畫制作的全過程。將新興科技融入文化產品的制作當中,順應了文化產業(yè)數字化升級戰(zhàn)略,是構建文化內容商業(yè)價值的有效手段。

圖6 色彩設計

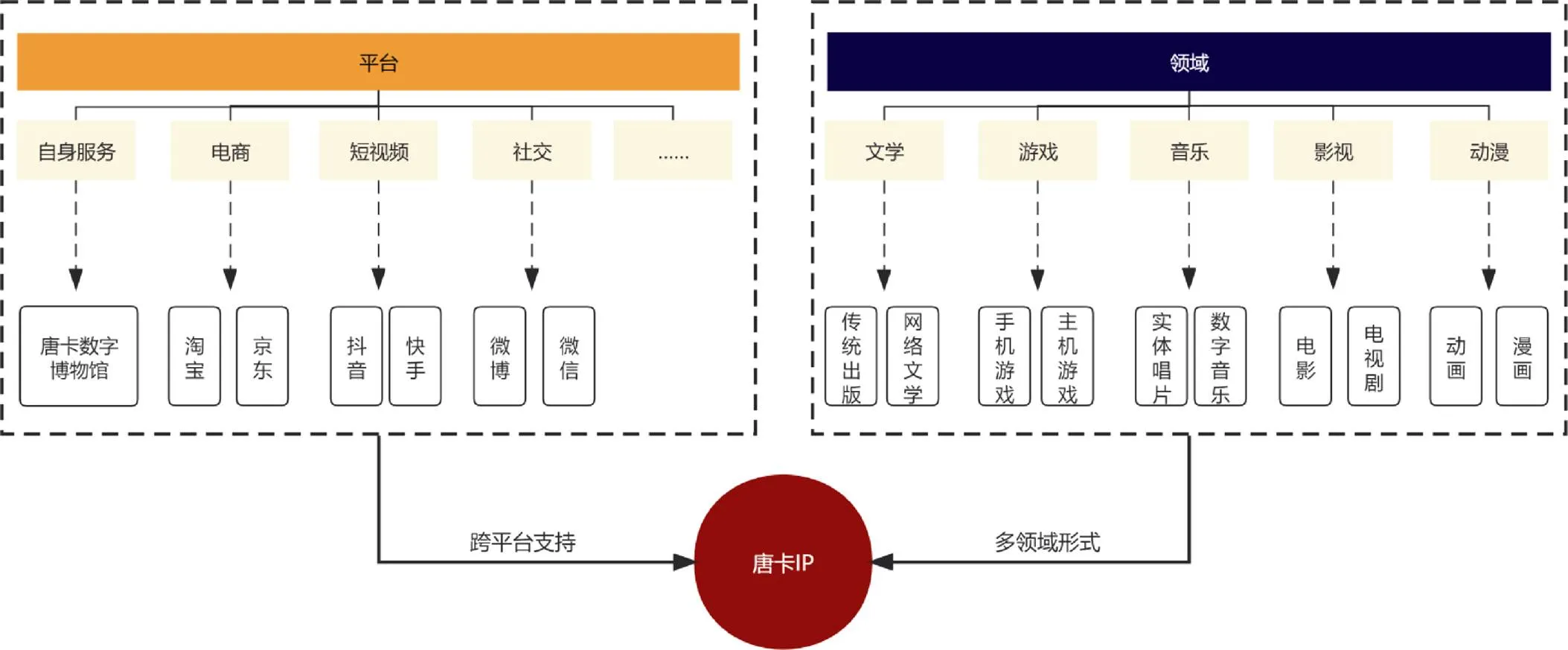

3.2.3 跨平臺和領域傳播,重視用戶反饋反哺

目前數字化傳播平臺種類豐富,且迭代迅速。在唐卡藝術IP生態(tài)鏈中,除了構建服務自身的數字化平臺,還要積極聯動成熟的新媒體平臺,如微博、微信、抖音等,利用人工智能、大數據等技術對不同平臺用戶進行精準分層,提供個性化的內容推送和服務,提升唐卡文化傳播的效率[15]。同時,利用數字化傳播平臺的社交性構建唐卡文化交流圈,打造高黏度、長期性的用戶社群,比如在唐卡數字博物館應用中加入社區(qū)的功能,邀請?zhí)瓶ㄋ囆g傳承人或研究唐卡藝術的學者專家入駐,定期發(fā)布學術咨詢或舉辦交流活動,通過微博等大眾新媒體平臺宣傳,鼓勵唐卡愛好者進入社區(qū)進行信息的交流,進而推進平臺的學術價值和商業(yè)價值協(xié)同提升。信息跨越平臺和領域進行傳播,又擁有相同的文化內核和多元的表現形式,用戶可以從各個方面體驗到唐卡藝術在新時代中的文化形態(tài)。多平臺、跨領域支持唐卡IP的構建和經營示意圖見圖8。

圖7 唐卡數字博物館界面設計

內容受眾對唐卡藝術內容及文化產品帶來的反饋是IP生態(tài)鏈能否永續(xù)發(fā)展、協(xié)同提升的關鍵,只有完成了這最后的閉環(huán),IP生態(tài)鏈的各個組成部分才能組成一個有機整體。在與各類數字文化產品的互動中,由于以互聯網為代表的科學技術的介入,對用戶的數據分析可以很好地指導產品的迭代升級;同時,在用戶的內容生產和二次傳播行為中,唐卡藝術內容實現了高效率的傳播,這是信息時代帶來的優(yōu)勢。在不斷的反饋過程中,文化產品的商業(yè)價值提升,文化產業(yè)所得到的收益可以用于唐卡藝術的保護中,實現對文化內容的反哺。

圖8 跨平臺多領域支持唐卡IP

3.2.4 IP生態(tài)鏈有機循環(huán),實現唐卡持續(xù)發(fā)展

以唐卡藝術為主體構建IP生態(tài)鏈,作為組成部分的唐卡藝術內容、唐卡文化產業(yè)、內容受眾和科學技術手段相互聯系,相互制約,形成動態(tài)平衡又持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)。唐卡藝術內容是生產者,是生態(tài)鏈的源頭,相關學者要源源不斷地對其進行研究,打好活態(tài)創(chuàng)新的基礎;唐卡文化產業(yè)是消費者,對唐卡文化內容進行價值構建,生產對應的文化產品,提升其商業(yè)價值;唐卡藝術的內容受眾,即數量龐大的社會大眾是分解者,他們源源不斷地對文化內容及文化產品進行的反饋和反哺是生態(tài)鏈形成閉環(huán)的關鍵;科學技術手段作為無機環(huán)境,深度參與到每部分生態(tài)鏈中,為其注入新時代的力量。在這樣的IP全生態(tài)鏈循環(huán)中,實現文化產業(yè)價值提升,唐卡藝術也得到了持續(xù)發(fā)展的長足生命力。

3.3 新文創(chuàng)理念下唐卡藝術IP生態(tài)鏈的價值體現

唐卡藝術是我國珍貴的民族藝術,承載著中華民族的精神品質。在新文創(chuàng)理念下,對唐卡藝術進行活態(tài)創(chuàng)新,在現代經濟社會中實現對其長期的保護、研究和經營,在唐卡文化產業(yè)價值提升的同時,唐卡藝術以更加主動的姿態(tài)延續(xù)其自身的價值、探索其未來的道路,成為我國具有影響力的傳統(tǒng)文化符號,延續(xù)中華民族千年來的精神信仰,這是唐卡IP生態(tài)鏈的價值所在[16]。

4 結語

保護與傳承珍貴傳統(tǒng)文化遺產是我國學者一直致力研究的課題,近年來也取得了相當寶貴的成就。互聯網技術賦能下,新文創(chuàng)理念的提出,促進了傳統(tǒng)文化遺產的保護與文化產品的創(chuàng)新性轉化,在留住傳統(tǒng)文化遺產歷史價值的同時,賦予其商業(yè)價值,使其能夠立足歷史、適應當下、走向未來。唐卡是藏族民族文化的百科全書,是珍貴的考古資源,也是珍貴的文化財富。在新文創(chuàng)理念下傳承唐卡藝術,構建以唐卡藝術為主體的IP生態(tài)鏈,既要保留和傳承唐卡的精神內核,即敬畏傳統(tǒng)、不斷學習、恪守規(guī)矩;也要迎合時代特征,以不斷活化創(chuàng)新來保持自身生命力。構建傳統(tǒng)文化遺產IP生態(tài)鏈的路徑,也能使更多的傳統(tǒng)文化遺產在今天實現其歷史價值與傳承價值,成為我國具有影響力的傳統(tǒng)文化符號,協(xié)同提升我國的文化軟實力。

[1] 吳焜, 李林. 從騰訊新文創(chuàng)到中國新文創(chuàng)——新文創(chuàng)的國家戰(zhàn)略思考[J]. 出版廣角, 2019(12): 6-8. WU Kun, LI Lin. From Tencent's New Cultural Innovation to China's New Cultural Innovation—New Cultural Innovation's National Strategic Thinking[J]. View on Publishing, 2019(12): 6-8.

[2] 馮月季, 李菁. 打造國家文化符號: 文化自覺視域下中國傳統(tǒng)文化IP的價值建構[J]. 中國編輯, 2019(9): 33-37.FENG Yue-ji, LI Jing. Creating National Cultural Symbols: The Value Construction of Chinese Traditional Culture IP from the Perspective of Cultural Consciousness[J]. Chinese Editors Journal, 2019(9): 33-37.

[3] 解學芳, 張佳琪. 技術賦能: 新文創(chuàng)產業(yè)數字化與智能化變革[J]. 出版廣角, 2019(12): 9-13. XIE Xue-fang, ZHANG Jia-qi. Technology Empowerment: Digitalization and Intelligent Transformation of New Cultural and Creative Industries[J]. View on Publishing, 2019(12): 9-13.

[4] 陳楠. 河南曲藝傳承問題與對策——基于生態(tài)鏈的視角[J]. 信陽師范學院學報(哲學社會科學版), 2021, 41(2): 100-104. CHEN Nan. Problems and Strategies of Henan Quyi Inheritance—From the Perspective of Ecological Chains[J]. Journal of Xinyang Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2021, 41(2): 100-104.

[5] 張勝冰, 李研汐. 新文創(chuàng)與大消費時代的消費倫理與觀念變遷[J]. 出版廣角, 2019(13): 29-33. ZHANG Sheng-bing, LI Yan-xi. Changes of Consumer Ethics and Concepts in the Era of Innovation and Great Consumption[J]. View on Publishing, 2019(13): 29-33.

[6] 沈苗苗, 童仁杰. 道德認知的趨同性——以《云游敦煌動畫劇》為例的知覺分析[J]. 文物鑒定與鑒賞, 2020(17): 68-71. SHEN Miao-miao, TONG Ren-jie. The Convergence of Morality—A Perceptual Analysis of "Yunyou Dunhuang Animation Drama" as an Example[J]. Identification and Appreciation to Cultural Relics, 2020(17): 68-71.

[7] 陳娉娉. 博物館文創(chuàng)產品結合“粉絲經濟”盈利新模式——以敦煌博物館為例[J]. 全國流通經濟, 2019(36): 18-19. CHEN Ping-ping. A New Profit Model of Museum Cultural and Creative Products Combined with "Fan Economy" —Taking Dunhuang Museum as an Example[J]. China Circulation Economy, 2019(36): 18-19.

[8] 于方. 基于傳統(tǒng)文化IP的復興與再造轉化方式[J]. 美術大觀, 2019(5): 130-131. YU Fang. Revival and Reengineering Transformation Mode Based on Traditional Cultural IP[J]. Art Panorama, 2019(5): 130-131.

[9] 洪士峻. 唐卡綜述[J]. 神州, 2020(21): 8-11.HONG Shi-jun. A Review of Thangka[J]. China, 2020(21): 8-11.

[10] 王宇蒙. 淺議唐卡藝術的歷史與發(fā)展[C]//第十七屆沈陽科學學術年會論文集. 沈陽, 2020: 1259-1262.

[11] 王青. 基于中國古典文學IP的文創(chuàng)產品轉換路徑探究[J]. 包裝工程, 2020, 41(16): 336-343, 352. WANG Qing. Transformation Path of Cultural and Creative Products Based on IP of Chinese Classical Literature[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(16): 336-343, 352.

[12] 張勝珍. 淺析國產動畫電影的佛教文化意蘊——以《夾子救鹿》《九色鹿》等為主題[J]. 經濟研究導刊, 2013(11): 276-278. ZHANG Sheng-zhen. Analysis of the Buddhist Culture Implication of the Domestic Animation Film—Taking "Jiazi Save Deer","Nine Color Deer" as the Theme[J]. Economic Research Guide, 2013(11): 276-278.

[13] 白瑪英珍. 略論唐卡繪畫的顏料加工工藝[J]. 美術觀察, 2020(6): 81. BAI M. On the Pigment Processing Technology of Thangka Painting[J]. Art Observation, 2020(6): 81.

[14] 夏吾端智. 唐卡色彩理論研究[J]. 四川民族學院學報, 2020, 29(4): 19-24. HAWO duan-zhi. A Theoretical Study of the Color in Thangka[J]. Journal of Sichuan Minzu College, 2020, 29(4): 19-24.

[15] 裴彤. 新文創(chuàng)時代故宮文創(chuàng)的品牌特色研究[J]. 傳媒論壇, 2020, 3(13): 136, 138. PEI Tong. Research on the Brand Characteristics of Cultural Creation in the Forbidden City in the Age of Cultural Creation[J]. Media Forum, 2020, 3(13): 136, 138.

[16] 閔文龍. 新媒體視閾下藏族唐卡藝術的傳承與發(fā)展路徑探析[J]. 中國民族博覽, 2021(10): 61-63. MIN Wen-long. On the Inheritance and Development Path of Tibetan Thangka Art from the Perspective of New Media[J]. China National Exhibition, 2021(10): 61-63.

Constructing the IP Ecological Chain of Traditional Cultural Heritage Under Concept of the New Cultural and Creation

ZHANG Shu, ZHANG Zi-xuan

(School of Art and Design, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China)

This paper explores new methods for the inheritance and development of traditional cultural heritage under new cultural and creative concepts, seeks a new path of the coordinated development of traditional cultural values and cultural industry values, stimulates new vitality in the cultural industry, shapes influential traditional cultural symbols in China, and further enhances our country's cultural soft power. From the perspective of the new cultural and creative concepts, this paper analyzes the current development status of IP construction with traditional cultural heritage as the content. Combining the theory of ecosystems, the relationship between the inorganic environment, the producers, the consumers and the decomposers in the ecosystem is used as a reference to construct a traditional cultural heritage IP ecological chain model in the modern cultural industry. Then, this paper integrates design practice with Thang-ga art as the theme to verify the traditional cultural heritage IP ecological chain model and complete the design application. Under the new cultural and creative concepts, the construction of the traditional cultural heritage IP ecological chain has positive significance for the creation of traditional cultural symbols, the improvement of Chinese cultural soft power, the development of cultural industries, and the protection, dissemination and inheritance of traditional cultural heritage.KEY WORDS:new cultural and creation; traditional cultural heritage; IP ecological chain; Thang-ga

10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.16.041

2022–03–17

武漢科技大學人文社會科學高水平項目(W201904);國家社科基金藝術學項目(20BH146)

張姝(1980—),女,博士,副教授,主要研究方向為視覺傳達設計。

張子璇(1998—),女,碩士生,主攻視覺傳達設計。

TB472

A

1001-3563(2022)16-0347-08

責任編輯:陳作