小兒推拿聯合敷臍治療脾虛夾積型便秘的療效分析

崔雅璠

兒童功能性便秘(FC)是兒科常見的消化系統疾病之一,近年來發病率在逐年上升,據國內相關文獻報道,兒童便秘的發病率約為4.73%,2~4 歲為發病高峰[1],可影響兒童的胃腸生理功能、生長發育、心理健康、社會適應能力等[2]。中醫醫家治療小兒便秘的方法眾多,但臨床分型及治療方法欠統一,多數醫家認為小兒便秘以乳食積滯型最為常見,臨床多用消食導滯藥物[3]及推拿手法治療。但根據小兒生理特點,小兒脾常不足,脾虛則運化失健,易致乳食積滯、糟粕留滯,故應以脾虛夾積的虛實夾雜證多見[4-6]。本院兒科選取脾虛夾積型便秘患兒62 例進行中西醫療法研究對比,中醫治療在傳統消食導滯的基礎上加入健脾運脾之法,以運脾化積為主,采用小兒推拿聯合敷臍療法,療效顯著,具體內容如下。

1 資料與方法

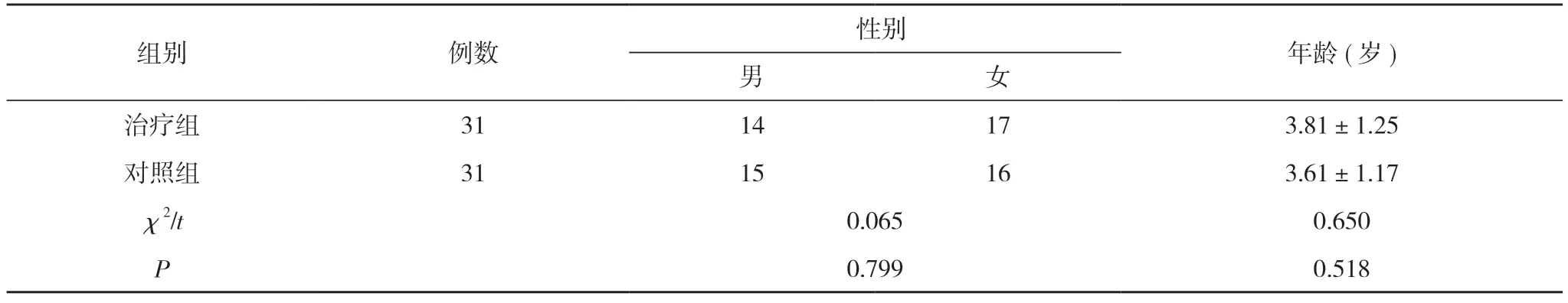

1.1 一般資料 選取2018 年12 月~2020 年1 月于本院兒科就診的62 例脾虛夾積型便秘患兒,隨機分為治療組及對照組,每組31 例。治療組男14 例、女17 例,平均年齡(3.81±1.25)歲;對照組男15 例、女16 例,平均年齡(3.61±1.17)歲。兩組患兒的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。本研究經本院醫學倫理委員會批準,患兒家屬均簽署知情同意書。

表1 兩組患兒的一般資料比較(n,)

表1 兩組患兒的一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 參照《諸福棠實用兒科學》(第八版)[7]及小兒功能性便秘羅馬Ⅳ標準[8]:①年齡<4 歲:a.排便次數≤2 次/周;b.有排便困難或疼痛史;c.有大便潴留史;d.有排出大塊硬結糞便史;e.直腸內存在大塊糞便。以上癥狀符合2 項及以上,持續時間≥1 個月。②年齡≥4 歲:a.排便次數≤2 次/周;b.每周出現至少1 次大便失禁;c.有排便困難或疼痛史;d.有糞便潴留史或出現過度的自主憋便;e.直腸內存在大塊糞便;f.排出可能堵塞廁所的大塊硬結糞便。

1.2.2 中醫診斷標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[9]及高等教育精品教材《中醫兒科學》中小兒便秘及脾虛夾積證的診斷標準,結合臨床擬定:①主證:a.大便干結或先干后稀;b.排便困難;c.排便間隔時間延長。②次證:a.納食差,或易反復積食;b.性情急躁或煩躁易哭;c.面色萎黃不華,目下或鼻周發青;d.腹脹、腹滿或腹痛;e.夜寐不安;f.舌淡紅,苔厚膩;g.脈弦或滑,或指紋紫滯。以上證侯中主證符合2 項及以上,且次證符合3 項及以上者。

1.3 納入標準 ①符合兒童功能性便秘西醫診斷標準,及中醫小兒便秘乳食內積證的診斷標準;②非腸易激綜合征;③患兒年齡在2~6 歲,性別不限;④患兒家長自愿簽署知情同意書。

1.4 排除標準 ①合并其他器質性病變者;②有腹部手術史者;③不符合西醫及中醫診斷標準者;④不能耐受推拿及敷臍治療者,或患兒無法較好配合檢查及治療者;⑤接受本研究治療同時還接受其他治療方法者。

1.5 方法

1.5.1 治療組 采用推拿聯合敷臍方法:①每日以甘油和滑石粉為介質進行小兒推拿,具體選穴如下:a.清板門:約100 次;b.補運脾經:約100 次;c.逆運八卦:約50 次,每運行10 次后點揉內勞宮穴10 次;d.腹部按摩:約3~5 min,包括順時針摩腹、輕抖腹、點揉天樞、分推腹陰陽等按摩手法交替進行;e.捏脊:6 遍,自龜尾起,自下而上,至大椎止。推拿20 min/次,1 次/d。②推拿后給予患兒臍部穴位貼敷,具體方法如下:中藥木香、白蔻仁、砂仁、萊菔子、枳實(按2∶1∶1∶2∶1 的比例)研末過篩制成散劑,每次取適量與黃酒調和為藥餅敷于臍部神闕穴,敷臍4~6 h/d,療程10 d。

1.5.2 對照組 采用乳果糖口服溶液治療:每日晨起空腹給予患兒乳果糖口服溶液(北京韓美藥品有限公司,國藥準字H20065730)5~10 ml,1 次/d,療程10 d。

1.6 觀察指標及判定標準 比較兩組患兒治療效果、停止治療3 個月后復發率及治療前后的中醫癥狀主證、次證評分和總分。

1.6.1 中醫癥狀評分 根據《中藥新藥臨床研究指導原則》(2002 年試行版)[10]中的癥狀分級量化表制訂量化分級標準:主證評價患兒大便干結、排便困難等癥狀,由無至重,依次計為0、2、4、6 分;次證評價患兒伴隨癥狀包括厭食、積食、腹脹或腹痛、夜間哭鬧,由無至重,依次計為0、1、2、3 分;其他兼癥如脈象、舌象等,有則加1 分,無則為0 分。

1.6.2 療效 療效指數=[(治療前中醫癥狀評分-治療后中醫癥狀評分)/治療前中醫癥狀評分]×100%(尼莫地平法)。參照《中醫病證診斷療效標準》擬定判定標準:痊愈:排便正常,無排便困難或疼痛,排便間隔時間≤2 d,大便性狀正常,伴隨癥狀基本消失,或療效指數≥95%;顯效:便秘癥狀明顯改善,排便間隔時間<3 d,大便性狀正常或稍偏干,伴隨癥狀大部分消失,或療效指數70%~94%;有效:大便硬結有改善或排便間隔時間有縮短,伴隨癥狀好轉,或療效指數30%~69%;無效:便秘和伴隨癥狀無改善,或療效指數<30%。總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1.7 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

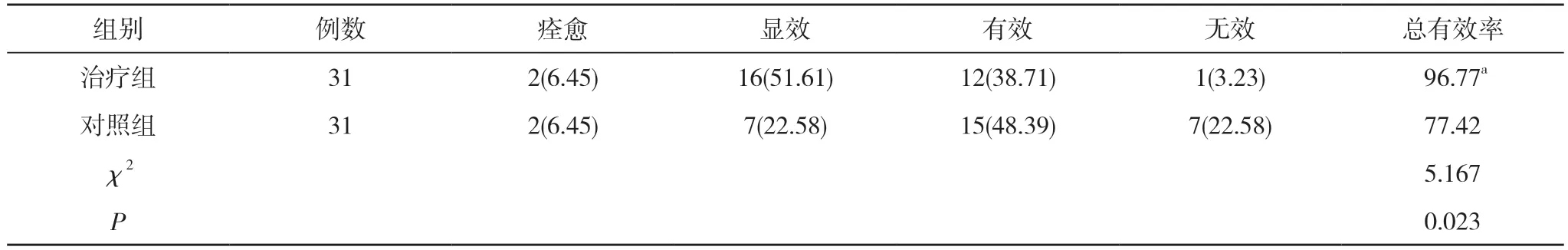

2.1 兩組治療效果比較 治療組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療效果比較[n(%),%]

2.2 兩組治療前后中醫癥狀總分比較 治療前,兩組中醫癥狀總分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療10 d 后,兩組中醫癥狀總分均低于本組治療前,且治療組中醫癥狀總分(6.03±3.95)分低于對照組的(8.65±5.96)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后中醫癥狀總分比較(,分)

表3 兩組治療前后中醫癥狀總分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

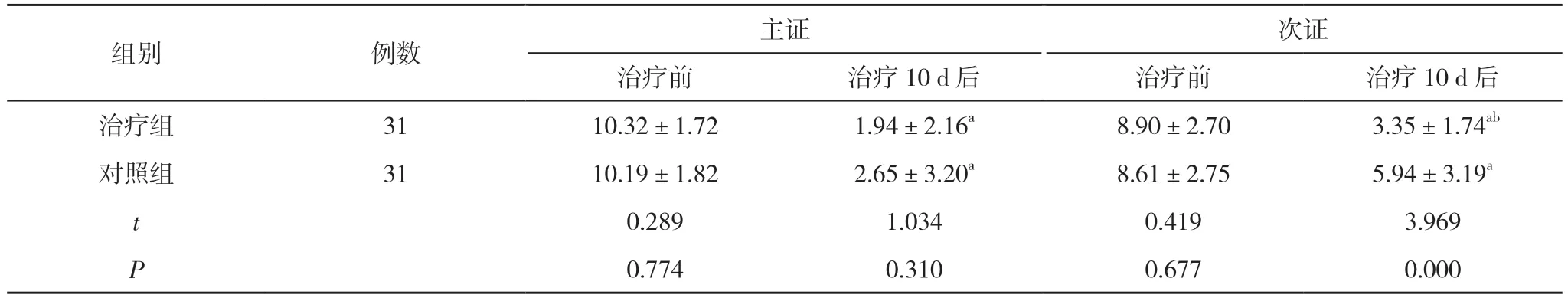

2.3 兩組治療前后中醫癥狀主證和次證評分比較 治療前,兩組中醫癥狀主證和次證評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療10 d 后,兩組中醫癥狀主證和次證評分均顯著低于本組治療前,且治療組中醫癥狀次證評分(3.35±1.74)分低于對照組的(5.94±3.19)分,差異具有統計學意義(P<0.05);兩組治療后中醫癥狀主證評分組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后中醫癥狀主證和次證評分比較(,分)

表4 兩組治療前后中醫癥狀主證和次證評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

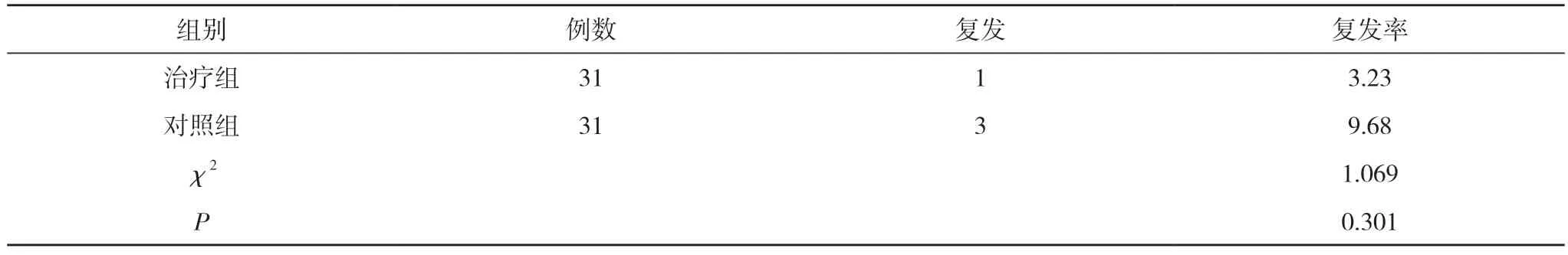

2.4 兩組停止治療3 個月后復發率比較 停止治療3 個月后,治療組復發1 例,復發率為3.23%;對照組復發3 例,復發率為9.68%。兩組停止治療3 個月后復發率比較差異無統計學意義(χ2=1.069,P=0.301>0.05)。見表5。

表5 兩組停止治療3 個月后復發率比較(n,%)

3 討論

功能性便秘為兒科常見的消化系統疾病之一,小兒常飲食不自節,對外界環境刺激的承受力較弱,易引發便秘。西醫藥物治療多采用緩瀉藥物及微生物調節劑等,但長期使用的有效性及安全性較差[11,12]。中醫認為脾為后天之本,主運化水谷精微,生化氣血,大腸傳導糟粕,需依靠氣之推動,血之濡養,若脾胃運化功能失常,大腸傳導失健則出現便秘。小兒脾常不足,若遇飲食積滯易損傷脾土,或素體脾虛,則氣血生化失源,運化失司,易致乳食積滯、糟粕留滯,故出現脾虛夾積型的便秘[13,14]。

中醫外治法治療小兒便秘的臨床療效明確[15],本研究推拿手法采用清板門、運脾經之法健脾和胃,運八卦以寬中理氣、行氣消食,摩腹以健脾助運、疏導糟粕,捏脊以疏通全身及局部氣機,調和陰陽,通絡導滯,全程以運為主,使通便不傷正氣。聯合采用穴位貼敷療法,組方在傳統理氣導滯的基礎上加入健脾運脾方藥,其中木香健脾消食、行氣止痛,白蔻仁理氣寬中、醒脾和胃,共為君藥,砂仁溫脾開胃,行氣化積,萊菔子消食化積,行氣除脹,佐以枳實開導散結,蕩滌腸腑,全方以運脾化積為則,經透皮作用可快速吸收并運行至全身,起到增強胃腸蠕動的作用[16-18]。研究結果顯示,治療組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療10 d 后,兩組中醫癥狀總分均低于本組治療前,且治療組中醫癥狀總分低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。說明治療組在改善中醫癥狀方面優于對照組。治療10 d 后,兩組中醫癥狀主證和次證評分均顯著低于本組治療前,且治療組中醫癥狀次證評分低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);兩組治療后中醫癥狀主證評分組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。說明治療組在改善便秘患兒的伴隨癥狀方面效果更為突出,這也體現了中醫整體論治的優勢特點,可調節全身臟腑經絡,改善調和患兒自身體質,從根本上解決患兒便秘的問題。兩組停止治療3 個月后復發率比較差異無統計學意義(P>0.05)。此結果可能與樣本量偏小,統計時間較短有關,在后續研究中將進一步探討。

綜上所述,小兒推拿聯合敷臍療法治療脾虛夾積型便秘療效確切,操作簡單易行,不良反應少,接受程度較高,可在臨床上長期廣泛應用。