云南山地城市中小型河流生態修復實現途徑

李皓君,盧 林

(云南省設計院集團有限公司,昆明 650000)

由于人類活動的干擾,對河流進行不合理的資源開發,使得河流的結構特征、水文特征等發生改變,導致河流生態系統的完整性和生態功能逐漸喪失。隨著人類生態意識的提高,河流的生態健康問題引起了社會的極大關注。河流生態修復任務主要包括水文水質條件的改善、河流結構特征的改善、生物多樣性恢復等。針對各地域特征的河流生態修復技術需要更加具體和細化地研究,本研究充分結合我國云南山地城市地域特征,對中小型河流的生態修復實現途徑進行探討,并對工程實施效果進行分析。

1 研究區域河流生態環境調查及問題分析

1.1 河流基本情況

本文的研究對象為云南省昭通市中心城市轄區內河流利濟河。昭通市位于云南省滇東北地區,城中心內主要河流為灑漁河和昭魯河,其中昭魯河右岸支流利濟河水系位于中心城區,全長27.1 km,平均比降6.6‰,控制徑流面積113 km2,是昭通中心城市城區的重要河道之一。

1.2 河道水質分析

根據現場調查的情況,利濟河水質情況并不穩定,利濟河烏蒙古鎮上游段水質情況較好,但存在河道分時分段水質變差的情況。

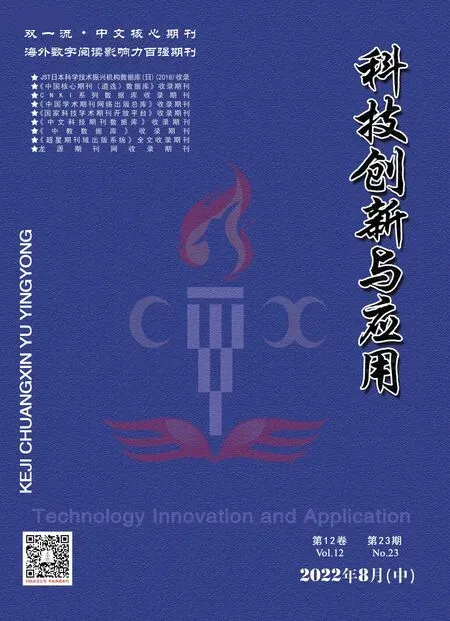

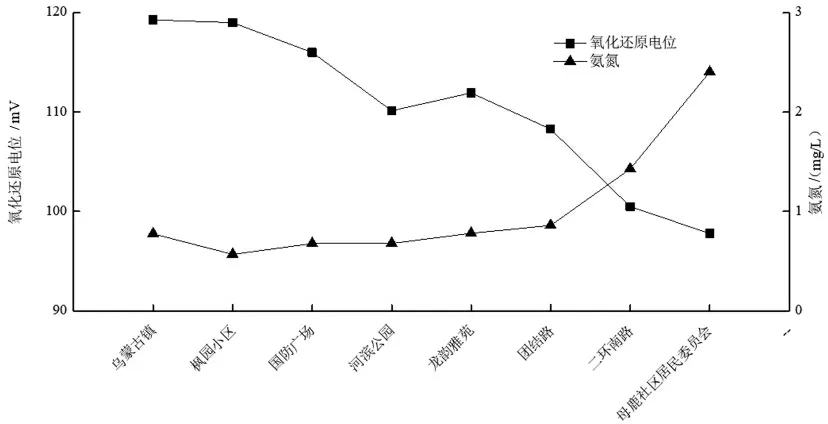

分析利濟河監測斷面范圍內自2018年5月至2019年3月主要指標參數,利濟河DO平均值為7.20mg/L,氧化還原電位平均值為110.37 mV,氨氮平均質量濃度為1.02 mg/L,TP平均質量濃度為0.17 mg/L。由圖1—圖4可知,溶解氧(DO)、氧化還原電位總體上呈下降趨勢;氨氮(NH3—N)呈增大的趨勢,總磷(TP)在2018年7月中旬后呈增大趨勢。以上4個指標均顯示,利濟河各水質指標均優于城市黑臭水體污染程度分級中輕度黑臭的標準,但是自2018年5月利濟河水質整體已呈逐漸變差的趨勢。

圖1 利濟河水質指標隨時間變化趨勢圖(氧化還原電位和氨氮)

圖4 利濟河水質指標隨空間變化趨勢圖(溶解氧和總磷)

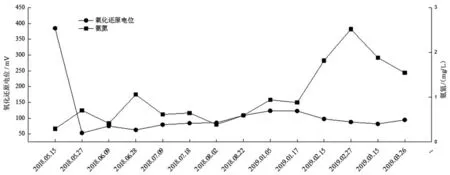

分析利濟河監測斷面范圍內自上游至下游的主要指標平均質量濃度,溶解氧(DO)、氧化還原電位自上游至下游逐漸降低;氨氮(NH3—N)、總磷(TP)自上游至下游逐漸增加。以上4個指標均顯示,利濟河各河段指標均優于城市黑臭水體污染程度分級中輕度黑臭的標準,但河道下游水質較之上游更差,說明河道沿線仍有污染物的匯入,導致河道水質變差。

1.3 生態基流分析

針對昭通市城市內河水文條件和生態系統現狀,河道生態需水量確定為河道棲息地需水量。目前河流棲息地需水計算方法多達207種,其中較為常用的是由Nehring1979年提出的R2-CROSS法,該方法以水力學為基礎,利用曼寧公式,計算特定淺灘處的河道最小流量代表整個河流的最小流量。該方法適用于河寬較小的中小型河流,計算過程簡單,針對本研究河流特點,本次采用R2-CROSS法計算最小棲息地流量,根據利濟河各斷面情況以及河道坡降,分別將平均水深的流量代入曼寧公式進行計算,綜合粗糙系數按0.028計,計算結果利濟河最小棲息地流量為1.20 m3/s,生態基流達標率為80.9%。

圖2 利濟河水質指標隨空間變化趨勢圖(氧化還原電位和氨氮)

圖3 利濟河水質指標隨時間變化趨勢圖(溶解氧和總磷)

1.4 河岸現狀生態環境分析

經統計,利濟河示范段柔性生態護岸長約2210m,占總長度的40.0%;半透水護岸(護岸下部為不透水,上部為生態護坡)長約1 980 m,占總長度的35.8%;不透水護岸長約1 340 m,占總長度的24.2%,如圖5所示。

圖5 利濟河岸線情況統計

1.5 河床地貌現狀分析

2 河流生態修復實現途徑

2.1 水質改善目標實現途徑

2.1.1 河道截污工程消除點源污染

通過實地踏勘并查閱管網普查資料及相關工程施工圖紙,項目研究區域利濟河西側尚未系統設置截污

如圖6所示,根據現場踏勘的情況,利濟河示范段河底為硬化河底的長度約3 100 m,占總長度的56.06%;原狀透水河底的長度約2 430 m,占總長度的43.94%。其中,城區段河道基本為硬化河床,河道郊區段為原狀河床。管道,僅在城區段設置部分臨時截污管,截污管管徑偏小,難以滿足污水排放要求;因此本截污工程考慮對利濟河城區段西側截污管進行重新規劃建設,改造長度約2 400 m。

圖6 利濟河河底地貌情況統計

2.1.2 河道生態清淤減少內源污染

根據現場調研結果,由于流域內植被的減少,水土流失嚴重。匯流區內大量泥沙如何造成河床淤積,下游淤積嚴重,有的地方形成了灘地,嚴重影響了河道的暢通;此外,通過底泥檢測,營養物質含量高,大量的污染底泥是潛在的巨大污染源,對水質改善及生態恢復極為不利。因此,需對河道進行生態清淤。

2.1.3 設置植物緩沖帶減輕面源污染

本項目依據示范段河道實際情況,選擇在河岸帶較寬位置布置兩處植被緩沖帶。植被緩沖帶的布局由三部分組成。分別為碎石消能區,植被緩沖區和凈化區。碎石消能區主要功能為對匯水面匯入的雨水消能,減少徑流對植被的沖刷;植被緩沖區主要功能為過濾、滲透、吸收、滯留、沉積河岸帶進入河流水體的污染物;凈化區主要功能為通過控制雨水的停留時間,進一步去除匯流雨水中的污染物質。

2.1.4 構建河床濕地,增強水體自凈能力

河床濕地一般應用在外源污染有效控制下,工程區水體仍無法達到相應地表水質標準或水體功能區劃所要求的水質時,增強水體自凈能力。在現狀河床自然土壤地層結構上或通過表層稍加挖填平整后,提供濕地植物和微生物生長的植物種植和水體漫流的濕地,可自然運行,也可通過人工控制運行。

2.2 生態功能改善目標實現途徑

2.2.1 岸線生態修復技術

生態護岸通過增加綠化護面層、坡面多孔化、粗糙化,近岸流態多樣化等途徑實現岸線的生態功能,充分發揮天然材料的生態性能,有效改善傳統型硬質護岸對河流環境及生態所帶來的負面影響。通過現場調查,本研究區域對不同河段分別采用了雷諾護墊、格賓石籠結合植物護岸兩種類型進行改造。

2.2.2 河道內棲息地修復技術

通過改變河道坡降及局部流暢,調整河床泥沙沖淤變化布置格局,增加河道形態蜿蜒度、增設掩蔽物等途徑均可實現增強水域棲息地的功能。針對研究區域的河道地貌特征,提出河底地貌修復方案,主要為拆除原有的硬質河床,根據現狀河床基底情況、河道水流泥沙條件、清淤要求等條件選擇不同的生態河床技術措施進行改造,并對未治理過的原始河道河床維持現狀。

2.2.3 生態基流保障措施

河水的流動是河流生態系統最強特征,水流的空間和時間特征對水生生物的生存至關重要,是支撐動物群落生物多樣性的基本條件。因此,針對研究對象河段的各斷面特征和水力坡降來計算得到利濟河最小棲息地流量為1.20 m3/s,再結合河道需水量與可利用水源平衡分析,確定河流的補水水源。

2.3 人文景觀目標實現途徑

與河流的傳統整治不同,河流的總體人文景觀設計在生態修復中要從河流生態系統整體性出發,將河流生態系統的結構和功能修復擺在優先位置。一方面通過生態工程技術的應用,結合污染源的控制,有效改善河道水質,使其達到景觀水體水質的要求;另一方面通過濱河帶植被及水景的設計,美化河道景觀的同時達到生態功能改善的作用。

3 工程實施效果分析

3.1 水質改善效果

本研究項目結合沿岸截污改造工程,消除了大部分的外源污染,為水質改善創造了條件,通過各項生態修復措施協同作用,河道水質較改造前有了大幅度提升,完全消除了黑臭;順利通過生態環境部對昭通市城市黑臭水體治理工作和考核核查,現場檢測的3條水體13個點位相關指標全部達標。

3.2 生態功能改善效果

河流生態修復對生態功能的改善標志主要體現在生物多樣性的提高,生物多樣性的提高通過對生物的豐度和多度進行度量,經統計修復后河道上中下游不同實施段植被物種數量普遍增加,生物多樣性提高,但此結果為修復短期內數據,多為修復工程中人工增加的水生植物和河岸帶植物,而動物、微生物等生物多樣性的修復為一長期生態過程,但該修復過程建立在棲息地的多樣性基礎之上。而本研究對象河流經過河床地貌改造后生態河床占比92%,生態岸線改造后生態岸線比例為69.24%,極大增加了生物棲息地的多樣性。

3.3 河流生態狀況綜合改善效果

通過對河道生態修復段效果進行前后對比,河道水質明顯提升,水文地貌級別提升,河道縱向、橫向連續性極大增強,底棲動物和植被物種增加,生物多樣性得到提高;河流生態狀況總體得到提升,達到預期效果。

4 結束語

綜上,構建河流生態修復的實現途徑首先要與區域的相關規劃進行協調和銜接;其次河流生態修復是一個綜合性工程,需要充分結合當地氣候條件、地理特征、社會服務需求、經濟發展程度和城市建設等地域特征因素來構建修復途徑,同時兼顧生態效益和社會經濟效益;而我國地域遼闊,各流域特征條件千差萬別,地區差異性需要采取適應于各自區域特征的生態修復實現途徑。