尿毒清對慢性腎臟病3~4期患者腸道微生態影響的臨床研究*

翟留玉,韓鸚贏,路玲,張文玉,孫娜,常文秀

(天津市第一中心醫院腎科,天津 300192)

慢性腎臟病(CKD)已經成為全球性的公共健康問題,具有患病率和病死率高、知曉率低、預后差及醫療費用高等特點,中國CKD總患病率高達10.8%,其進展嚴重影響患者的生存和生活質量[1]。CKD進展至終末期腎病(ESRD)階段,治療方面主要包括減少合并癥及使用替代療法,如腹膜透析、血液透析和腎臟移植。因此,尋找可控的危險因素進而采取針對性的治療措施延緩其持續進展,成為近些年來研究的目標和方向。

近年來,腸道菌群被認為參與了慢性腎臟病的發生發展過程,CKD患者腸道功能屏障受到破壞,一些腸源性代謝毒素和細菌移位進入體循環,從而加重CKD全身炎癥反應,促進其心腦血管并發癥的發生[2-3]。因此,以腸道菌群為靶點延緩慢性腎臟病進展的新型治療方式越來越受到研究者們的關注。中醫藥在調節腸道功能及改善腸黏膜屏障方面具有獨特的優勢,而尿毒清顆粒是治療腎功能不全的常用中成藥。本研究旨在探討尿毒清顆粒對CKD患者腸道菌群及微炎癥狀態的影響,為中醫藥通過腸道干預緩解慢性腎臟病進展提供新的理論依據。

1 材料和方法

1.1 一般資料 選取就診于本院門診的60例慢性腎臟病3~4期未透析患者作為研究對象,納入標準:1)符合2012年美國腎臟病基金會(KDIGO)定義的CKD診斷標準:以下任一表現持續>3個月,腎臟損傷標志(1個或多個)白蛋白尿[尿白蛋白排泄率(AER)≥30 mg/24 h;尿白蛋白肌酐比值(ACR)≥30 mg/g];尿沉渣異常;腎小管功能紊亂導致的電解質及其他異常;組織學檢測異常;影像學檢查結構異常;腎移植病史。2)男性及女性。3)年齡20~75歲。4)CKD 3~4期:eGFR 15~60 mL/(min·1.73 m2)。5)無胃腸道疾病,可接受口服藥物治療。6)自愿參與試驗并簽署知情同意書。

排除標準:1)急性腎損傷、腎病綜合征、梗阻性腎病等不穩定患者。2)已接受血液透析、腹膜透析或腎移植患者。3)妊娠或哺乳期婦女。4)合并惡性腫瘤患者。5)3個月內進行其他臨床試驗的患者。6)腹瀉患者。將上述納入的研究對象隨機分為CKD組30例,尿毒清組30例,其中,CKD組和尿毒清組分別有2例和3例失訪,最終分別納入28例和27例,兩組臨床資料比較見表1。另外還征集了10例健康志愿者10名作為對照組。本試驗已通過本院倫理學委員會審核。

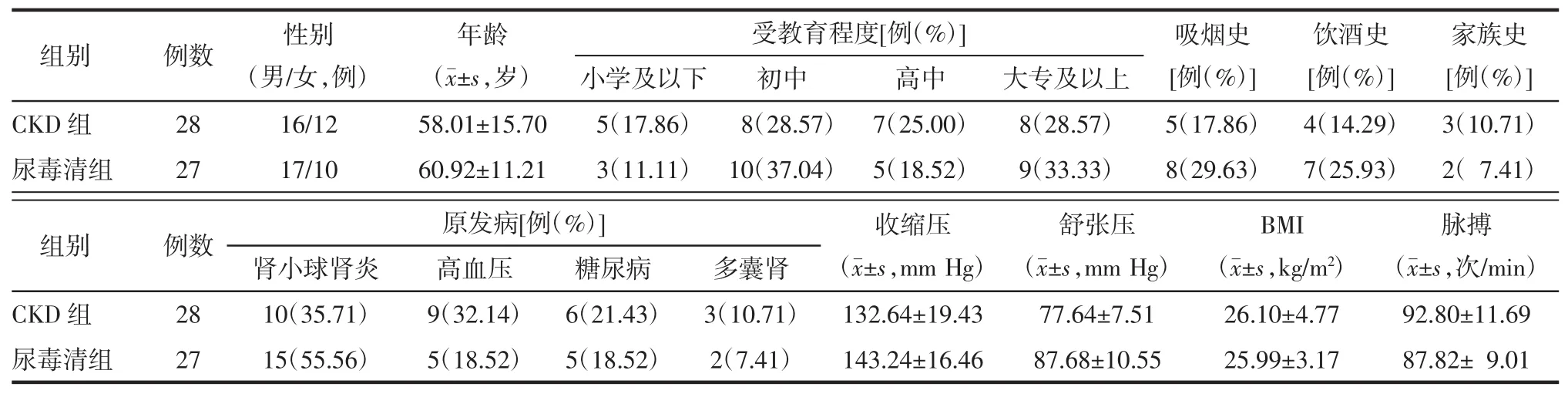

表1 CKD組與尿毒清組患者臨床資料比較Tab.1 Comparison of clinical data of patients in CKD group and Niaoduqing group

1.2 治療方案 CKD組患者給予CKD綜合管理包括低蛋白低鹽飲食、控制血壓、糾正貧血、調節血脂、維持電解質及酸堿平衡等,尿毒清組在CKD一般治療基礎上予以口服常規劑量尿毒清顆粒[GYZ20073256,尿毒清購于湯臣藥業(內蒙古)有限責任公司,5 g/袋],每日 4 次,分別于 6、12、18 時各服1袋,22時服2袋。

1.3 研究方法

1.3.1 觀察指標 分別于試驗前和試驗后3個月進行以下指標檢測:1)一般情況:患者性別、年齡、吸煙飲酒史、家族史、基礎疾病、血壓、脈搏、體重指數(BMI)。2)大便菌群結構及多樣性分析:利用16S rRNA基因測序法對各組大便菌群結構及數量比例進行分析。3)血清尿毒素及炎癥因子水平:測定各組血清硫酸吲哚酚(IS)及C反應蛋白(CRP)水平。4)腎功能指標:檢測各組血清尿素氮(BUN)、肌酐(Scr)水平及ACR的變化。

1.3.2 樣本采集 1)糞便標本采集:分別于試驗前和試驗后3個月采集各組研究對象的新鮮糞便置于1.5mL的無菌EP管中,為了避免污染和微生物生長,立即將糞便標本置于-80℃冰箱低溫保存。2)血液標本采集:分別于試驗前和試驗后3個月采集各組研究對象的晨起空腹靜脈血,并通過離心處理收集血清置于-20℃冰箱保存,采用臨床全自動生化分析儀檢測各組血清尿毒素、炎癥因子及腎功能指標變化。

1.3.3 糞便DNA的提取及16S rRNA測序分析 標本檢測由天津中正生物科技有限公司完成,利用16S rRNA基因測序法對3組研究對象的大便菌群結構及數量比例進行分析。具體檢測方法為:以目的腸道菌群16S rDNA為特異性的引物,以提取的糞便總DNA為模板,特異性進行PCR擴增以獲得目的腸道菌群的16S rRNA基因片斷,并對其進行測序分析。其定量試劑采用 SYBR Green PCR Master Mix,反應體系20 μL。根據所擴增的16S區域特點,構建小片段文庫,基于Illumina NovaSeq測序平臺對該文庫進行雙末端測序(Paired_End)。經過 Reads拼接過濾,OTUs(Operational Taxonomic Units)聚類,可以進行物種注釋及豐度分析;通過α多樣性(Alpha Diversity)和β多樣性(Beta Diversity)分析,可以得到樣品菌群豐富度和多樣性以及樣本間群落結構的差異。

1.4 統計學方法 采用SPSS 23.0軟件進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,服從正態分布的兩組間比較采用兩樣本獨立t檢驗,不服從正態分布的則采用Wilcox秩和檢驗,計數資料用[n(%)]表示,采用χ2檢驗。應用R軟件包Vegan進行相似性分析(ANOSIM),并計算R值,R值接近1.0表明組間存在差異。3組間血清學指標數據采用[M(P25,P75)]表示,采用單因素方差分析(one-way ANOVA)及LSD檢驗進行分析,不服從正態分布或方差不齊的則采用Kruskal-Wallis檢驗。以上均以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 16S rRNA基因測序法對各組腸道菌群進行分析

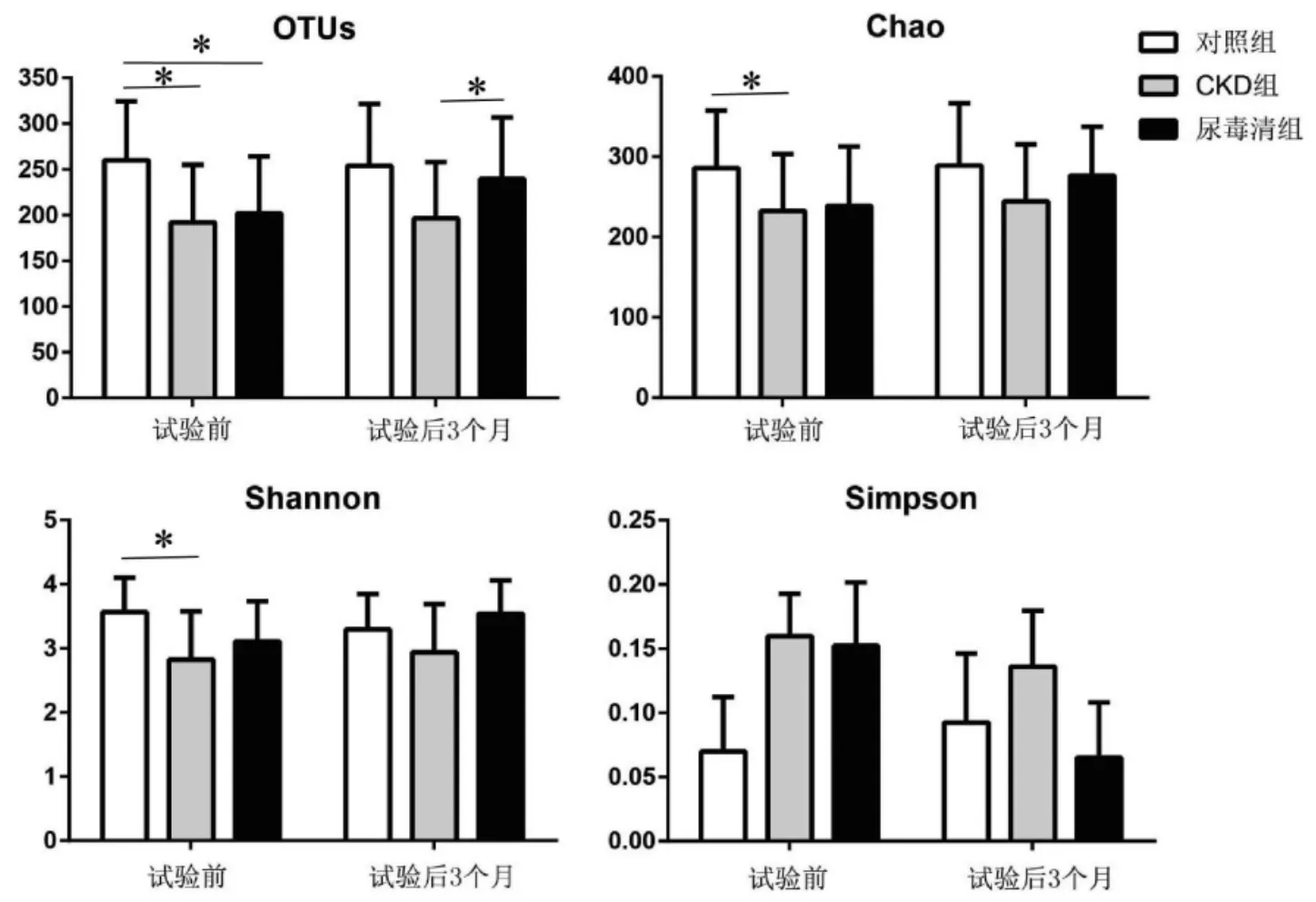

2.1.1 腸道菌群豐富度和多樣性分析 α多樣性分析結果顯示,在試驗前的基線水平,與對照組相比,CKD組及尿毒清組兩組的OTUs均顯著下降(P<0.05),CKD組較對照組的Chao1指數及Shannon指數也顯著下降(P<0.05);在試驗后3個月,尿毒清組較CKD 組的 OUTs顯著升高(P<0.05),Chao1、Shannon指數及Simpson指數無統計學差異,見圖1。

圖1 試驗前后各組腸道菌群豐富度和多樣性分析Fig.1 Analysis of intestinal flora richness and diversity in each group before and after the test

β多樣性分析結果顯示,主坐標分析(PCoA)二維坐標圖顯示,在試驗前的基線水平,對照組與CKD組、尿毒清組組間呈現顯著分離,而尿毒清組和CKD組間未呈現分離;在試驗后3個月,尿毒清組與CKD組間呈現分離,而與健康對照組的距離變近。另外,基于Unweighted Unifrac的ANOSIM顯示,試驗3個月后,尿毒清組與 CKD組相比(R=0.89,P=0.034),差異有統計學意義。以上結果表明,慢性腎臟病患者的腸道菌群發生了顯著的變化,經尿毒清干預促使CKD患者腸道菌群多樣性增加,且更加接近健康對照組的菌群分布。

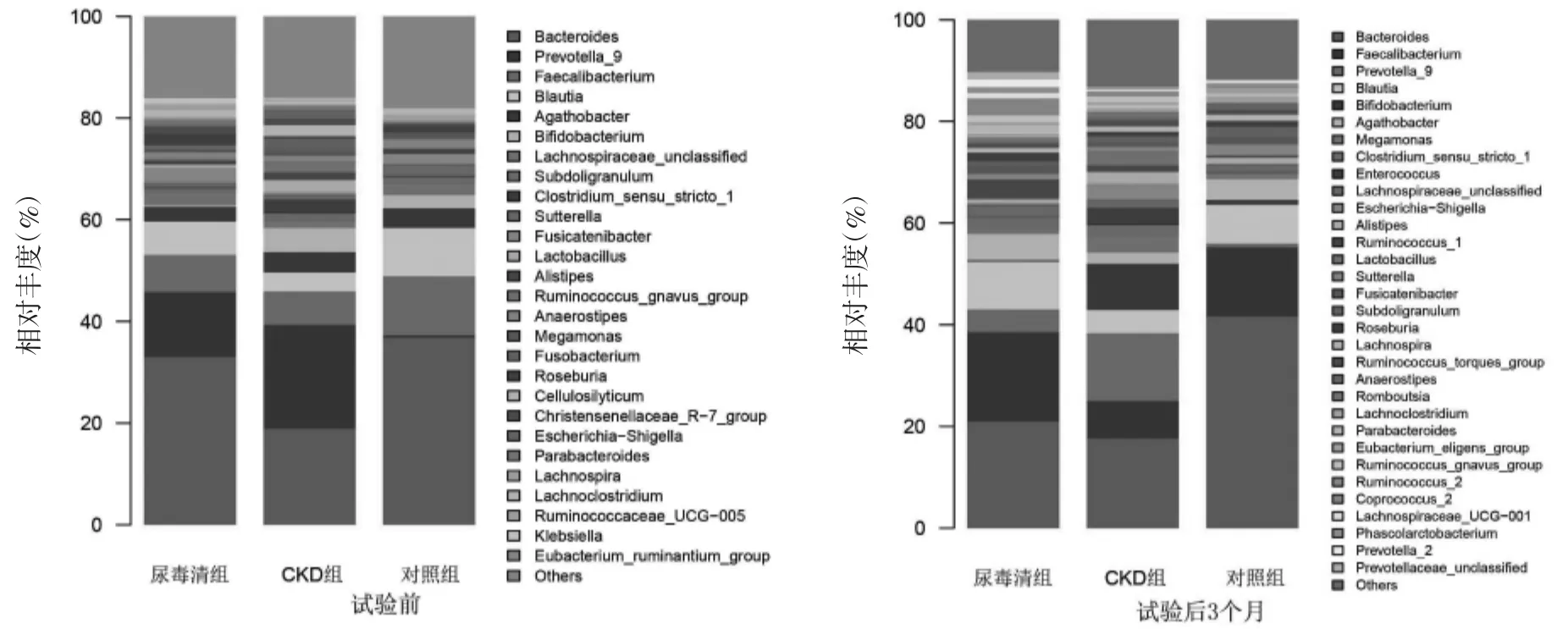

2.1.2 腸道菌群物種組成分析 結果顯示,在試驗前,屬水平上,CKD組及尿毒清組較對照組的擬桿菌(Bacteroides)、布勞特氏菌(Blautia)、乳桿菌(Lactobacillus)、羅氏菌(Roseburia)、丁酸菌(Butyricicoccus)的豐度降低,而大腸桿菌-志賀菌(Escherichia-Shigella)、艱難梭菌(Clostridioides)、放線菌屬(Actinobacteria)、普雷沃氏菌 _9(Prevotella_9)的豐度增加,差異均有統計學意義(P<0.05)。在試驗后3個月,與CKD組相比,尿毒清組Bacteroides、Blautia、Butyricicoccus的豐度明顯增加,而 Escherichia-Shigella的豐度顯著降低,有統計學差異(P<0.05),見圖2。以上結果表明CKD患者存在腸道菌群失調,尿毒清干預可在一定程度上調節慢性腎臟病患者的這種腸道菌群紊亂。

圖2 試驗前后屬水平上各組腸道菌群物種組成分析Fig.2 Analysis of species composition of intestinal flora at genus level before and after test

2.2 受試者血清尿毒素,炎癥因子水平及腎功能指標情況

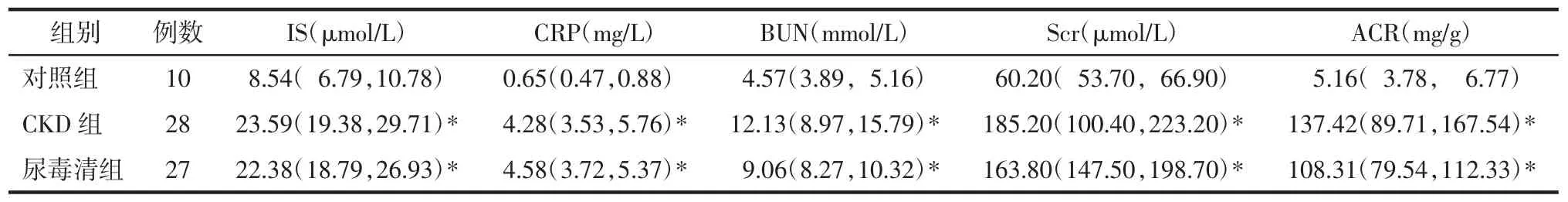

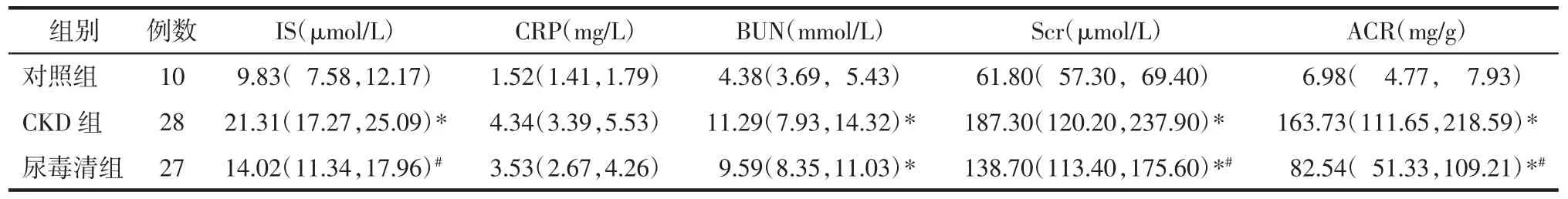

2.2.1 試驗前各組血清尿毒素、炎癥因子及腎功能指標比較 結果顯示,與對照組相比,尿毒清組和CKD 組的 IS、CRP、BUN、Scr及 ACR 水平均明顯升高,具有統計學差異(P<0.05);尿毒清組和CKD組組間無統計學差異(P>0.05)。見表2。

表2 試驗前各組血清尿毒素、炎癥因子及腎功能比較[M(P25,P75)]Tab.2 Comparison of serum urotoxins,inflammatory factors and renal function in each group before the test[M(P25,P75)]

2.2.2 試驗后3個月各組血清尿毒素、炎癥因子及腎功能指標比較 結果顯示,與CKD組相比,尿毒清組患者,IS及部分腎功能指標如Scr、ACR水平顯著下降,具有統計學差異(P<0.05)。見表3。

表3 試驗后3個月各組血清尿毒素,炎癥因子及腎功能比較[M(P25,P75)]Tab.3 Comparison of serum urotoxins,inflammatory factors and renal function in each group 3 months after the test[M(P25,P75)]

3 討論

腸道菌群作為人體重要的組成部分,其在宿主消化、營養、代謝、免疫等方面均發揮著極其重要的作用[4]。在正常生理條件下,腸道微生物群與人體之間存在動態平衡。當這種動態平衡被打破時,腸道微生物群將使機體致病[5]。目前,越來越多的研究表明,人類多種疾病與腸道菌群的改變或某些細菌的富集有關,如肥胖、抑郁癥、惡性腫瘤、炎癥性腸病、多發性硬化癥、自身免疫性疾病等[6-7]。近年來,腸道菌群微生態失調在CKD進展中的作用逐漸被認識,調節腸道菌群成為延緩CKD進展的新靶向手段。

CKD患者普遍存在腸道菌群紊亂[8]。在一項研究中,Vaziri等[9]發現終末期腎臟病(ESRD)患者的腸道放線菌、變形菌和厚壁菌數量明顯增加,他們還觀察到CKD患者的致病性腸道細菌定植增加,這些細菌表達尿素酶、色氨酸酶并將芳香族氨基酸轉換產生PCS和IS。而腸源性尿毒素PCS、IS水平的升高又會進一步損傷腸道的黏膜屏障結構,繼而導致腸黏膜屏障功能受損,細菌及內毒素移位至體循環引起菌血癥及內毒素血癥,均會加劇CKD患者系統性炎癥反應狀態,其結果可引起CKD進展、心腦血管疾病發生,最終導致患者預后惡化[10]。由此提示腸道菌群失調在CKD的發生和發展中發揮著一定作用,是導致慢性腎臟病進展的一個重要因素。本研究基于此點,探討尿毒清顆粒對CKD 3~4期非透析患者腸道菌群和炎癥因子水平及腎功能的影響,為CKD患者行腸道干預治療有效性提供新的理論依據。

在本研究中,與健康對照組相比,CKD組患者的腸道菌群多樣性降低,菌群結構也發生了顯著的變化。在屬水平上,CKD組及尿毒清組較對照組的Bacteroides、Blautia、Lactobacillus、Roseburia、Butyricicoccus的豐度降低,而 Escherichia-Shigella、Clostridioides、Actinobacteria、Prevotella_9 的豐度增加。Lactobacillus是一種存在于人體內的益生菌,可幫助機體消化,有助于人體腸道健康,被廣泛用于制造液態酸奶等[11]。另有研究表明,Blautia是一種具有潛在益生菌特征的厭氧細菌,可促進短鏈脂肪酸(SCFAs)產生等維持腸道穩態活性[12]。SCFAs是腸道菌群的主要代謝產物,除了維持腸道穩態,SCFAs還參與胃腸生理、免疫功能以及宿主代謝,甚至與中樞神經系統的發育和穩態有關[13-14]。此外,有研究顯示SCFAs在CKD中也發揮著重要作用[15]。而Escherichia-Shigella作為一種條件致病菌,與多種疾病的發生密切相關。有研究表明,炎癥性腸病患者腸道菌群與健康對照組存在顯著差異,主要由變形桿菌和Escherichia-Shigella組成的病原菌數量顯著增加[16]。因此,上述結果驗證了CKD患者腸道菌群失調的存在,主要為幾種相關益生菌數量的減少及致病菌如Escherichia-Shigella的增加,這與既往研究的部分結果是一致的[17]。

CKD患者腸道菌群的改變可能是由于腸道微生態環境改變所致[18],其中可能包括以下幾個方面的原因:1)CKD患者飲食結構的改變,如食物中纖維素的攝入量減少可使腸道內益生菌與致病菌之間的平衡被打破。2)CKD患者大多存在便秘癥狀,其結腸轉運時間較長,條件致病菌在結腸內大量繁殖。3)尿毒血癥導致腸道對蛋白質的吸收障礙使得結腸內蛋白分解細菌獲得的蛋白質量增加、腸道pH值改變以及藥物等因素的作用引起結腸內微生物菌群從數量到菌群比例均發生了改變。4)尿毒素在腸道的蓄積導致腸黏膜組織結構損傷,黏膜屏障功能受損,其通透性增加[19]。

尿毒清是國家食品藥品監督管理總局(SFDA)最早批準的治療腎臟病藥物,由大黃、黃芪、桑白皮、苦參等16味中藥組成,是目前臨床上治療腎功能不全的常用中成藥。多項臨床研究證實,在慢性腎功能不全、糖尿病腎病等多種腎臟疾病中,尿毒清顆粒可降低肌酐、尿素氮,穩定腎功能,延緩進入腎衰竭的時間,且可改善腎性貧血,但其具體的作用機制尚不明確[20-22]。本研究發現經尿毒清干預有促使CKD患者腸道菌群多樣性增加的趨勢,可顯著改善CKD患者腸道菌群組成,使其更加接近健康人群的菌群分布。由此推測,尿毒清可在一定程度上調節CKD患者的腸道菌群失調,可能是其腎臟保護作用的機制之一。另外,從血清尿毒素、炎癥因子及腎功能等指標變化情況,發現尿毒清干預可減少腸源性尿毒素IS的產生,從而減輕CKD患者的微炎癥狀態,緩解腎功能的進展。綜合以上結果分析,尿毒清延緩慢性腎臟病進展的可能機制為尿毒清通過調節腸道菌群紊亂,增加腸道有益菌的含量,減少了腸道微生態失衡導致的腸源性尿毒素產生,抑制了腸道黏膜屏障損傷及繼發的菌群移位,從而緩解系統性炎癥反應的發生,在一定程度上阻礙了腎功能減退和腸道菌群紊亂之間的惡性循環。

本研究尚有一些局限性,沒有闡明腸道菌群失調影響尿毒癥毒素生成的具體機制,以及不同菌種與不同炎性因子的相關性,未來需要更多研究進一步證實不同腸道菌群與尿毒癥毒素血清濃度之間的相互作用。此外,由于尿毒清是含有多種中藥成分的復方制劑,今后將進行單成分提取做進一步的深入研究。綜上所述,尿毒清可調節CKD患者腸道菌群紊亂,減輕微炎癥狀態從而緩解腎功能進展,腸道干預將成為未來延緩CKD進展的新手段。