桂北高寒山區(qū)稻田生態(tài)種養(yǎng)下水稻及魚生長試驗

劉許輝張紅祿賈青云杜希夷

(1.廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院桂林分院/桂林市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心,廣西 桂林 541006;2.資源縣科技情報研究所,廣西 資源 541499)

稻漁綜合種養(yǎng)是當(dāng)前我國生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的主要模式之一,也是新時代加快推進漁業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展最具活力、潛力和特色的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。我國稻田養(yǎng)魚產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間,經(jīng)過新一輪高效發(fā)展,傳統(tǒng)的稻田養(yǎng)魚逐漸發(fā)展成為新型稻漁綜合種養(yǎng),種養(yǎng)面積、產(chǎn)量快速攀升,發(fā)展水平和質(zhì)量顯著提高,規(guī)模穩(wěn)步提高,2020年全國稻漁綜合種養(yǎng)面積突破253.33萬hm2、水產(chǎn)品產(chǎn)量達325萬t。2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部一號文件和全國漁業(yè)改革創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展推進會提出了發(fā)展稻漁綜合種養(yǎng)的工作意見,在很多內(nèi)陸省份,稻漁綜合種養(yǎng)已成為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧的重要抓手,在培育地方經(jīng)濟增長、促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收中發(fā)揮著越來越重要的作用。據(jù)《中國稻漁綜合種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計,廣西稻魚種養(yǎng)面積排名全國前5,稻田養(yǎng)魚是桂北山區(qū)、梯田地區(qū)開展稻漁綜合種養(yǎng)的重要應(yīng)用模式,具有傳統(tǒng)種養(yǎng)習(xí)慣。目前種養(yǎng)技術(shù)水平和模式效益水平地區(qū)間差別較大,一些新發(fā)展地區(qū)的稻漁綜合種養(yǎng)還處于探索試驗的初級階段,尚未形成成熟的技術(shù)模式。尤其是當(dāng)前,由于稻漁綜合種養(yǎng)的綜合效益高,一些地方在地區(qū)發(fā)展能力與產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件不匹配的情況下,簡單復(fù)制、強行推廣稻漁綜合種養(yǎng),不僅造成資源浪費,還容易出現(xiàn)種養(yǎng)環(huán)境不達標(biāo)、稻米產(chǎn)量偏低、產(chǎn)品抽檢不合格等情況。因此在關(guān)鍵技術(shù)的推廣上,亟需向技術(shù)相對薄弱的新發(fā)展地區(qū)傾斜。桂林市資源縣梅溪鎮(zhèn)位于廣西壯族自治區(qū)東北部越城嶺山脈腹地,境內(nèi)具有明顯的山地氣候特征,年均氣溫16.4℃,雨量充沛,年均降雨量1761.1mm,水資源豐富,光熱適宜,具備發(fā)展稻田綜合種養(yǎng)的優(yōu)越條件。因此,利用高寒農(nóng)業(yè)優(yōu)勢,開展稻田水環(huán)境養(yǎng)魚試驗研究,打造高寒山區(qū)優(yōu)質(zhì)糧食品牌,增加農(nóng)產(chǎn)品的價值,為鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增收提供技術(shù)支撐。

1 水稻種植與田間管理

1.1 品種選擇

水稻品種選擇具備優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗倒、抗病、再生力強、生育期適中的特點。

1.2 整地育秧

秧田需要翻耕細勻,濕潤育秧。4月上旬準(zhǔn)備,按照干谷種8kg·667m-2播種。播前谷種處理,每1kg干種用多效唑2g拌芽谷,晾干播勻于秧田廂面,后泥漿覆蓋種子。4月中下旬進行一次追施尿素及糞肥,4月底,對苗床噴藥,主要進行病蟲害防治。最后清理田溝及調(diào)控秧田水量,預(yù)防僵苗發(fā)生,確保苗齊、苗壯。

1.3 合理密植

濕潤育秧,葉齡4~5葉時進行移栽,插23cm×26cm,約11220蔸·667m-2。

1.4 施肥管理,生態(tài)促禾苗生長

根據(jù)稻田養(yǎng)魚要求,主要使用有機肥。將有機、無機肥料相結(jié)合,N、P、K搭配合理,采取以有機肥為主,重施底肥,早施分蘗肥,投放魚苗之后不施用化肥。

1.5 合理管水,實行間歇灌溉

根據(jù)水稻需水規(guī)律,堅持深水插秧護苗,淺水促進分蘗,適時露田通氣,加速肥料分解,促進多發(fā)新根與根系下扎,促進低位分蘗早發(fā)與健壯生長。當(dāng)需曬田時,應(yīng)曬至田面硬皮跑白根時再復(fù)淺水,注意中間十字開溝與田塊四周溝,維持魚溝水深30cm,保證禾花魚活動水環(huán)境。孕穗期和抽穗期保持田間有淺水,田間與溝相同,禾花魚可全田活動,食用散落田中的稻花及稻飛虱、小蜘蛛等田間害蟲,灌漿期維持田間淺水。收獲魚后斷水晾田收谷。

1.6 綜合防治病蟲害

水稻病蟲害防治對象以稻飛虱、二化螟、稻縱卷葉螟、稻瘟病、紋枯病、稻曲病為主。根據(jù)病蟲預(yù)測預(yù)報結(jié)合田間調(diào)查,選擇高效低毒農(nóng)藥適時適量用藥,不使用粉劑藥品,防治落入水中加大藥害風(fēng)險,同時噴藥1h后加大進水口與出水口的水量,加快田中水體更新速度,達到稻田養(yǎng)魚生產(chǎn)無害化目的。

2 稻田養(yǎng)魚模式下魚的管理

稻田養(yǎng)魚的品種為禾花鯉,該品種是稻田養(yǎng)殖較適宜品種,也是桂系地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品,市場價值高。

2.1 田間工程設(shè)計

由于稻和魚對水的生活習(xí)性不同,稻喜歡淺灌或干濕間歇灌溉,魚喜歡深水,所以需要對田塊進行開溝設(shè)計。采用“田”字型開溝,即每塊田(單塊田小于667m2)中間“十”字開溝,沿田埂四周開溝,十字溝與四周相通,溝寬50cm,深30cm,魚溝占比不超過本田面積5%,在田塊地勢高一頭設(shè)置進水口,對角設(shè)置排水口,便于稻田進水水流均勻,進、出水口都要安裝攔魚設(shè)備,可用竹木框制成攔魚網(wǎng)放置進出水口,防魚外逃,同時要做到經(jīng)常疏通攔魚設(shè)備上的雜物,保證進出水流暢。在平整稻田時應(yīng)加高加固田埂,并要錘打夯實,以防大雨沖垮田埂和田鼠打洞造成漏水逃魚。

2.2 魚苗投放

一般在插秧返青之后便可投放魚苗。投放魚苗15kg·667m-2(魚苗規(guī)格為體長6.67~10cm,每500g約23尾)。投放前對田間及魚種消毒處理,用石灰25kg·667m-2均勻撒施田面和溝進行消毒,待毒性消除后投放魚苗,魚苗投放前要用2%食鹽水在田頭浸泡3~5min,然后緩緩放入稻田。如果長途運輸或在稻田水溫較高時,消毒后應(yīng)將盛魚苗容器內(nèi)的水與稻田水混合,使水溫基本相同后,再慢慢將魚放入稻田。

2.3 稻魚的飼養(yǎng)

魚餌主要以田間自然物料為主。水稻的根、稈、花、芽、谷等稻體殘枝約有25%留于田中,是微生物、硅藻繁殖的物質(zhì)來源,可為魚直接或間接提供餌料。特別是水稻抽穗開花授粉后穎花上6個雄蕊及花粉掉落田中魚喜食,營養(yǎng)高。稻田施用農(nóng)家肥及田中生物利用雜草、浮游生物、有機腐屑及細菌等為魚提供了大量餌料。魚還能夠吃掉各種農(nóng)業(yè)害蟲如稻飛虱、葉蟬、稻螟鈴、食根金花蟲、稻象鼻蟲等。

飼養(yǎng)田間管理。主要需要注意投餌施肥與常見魚病防治2方面。投餌施肥,魚苗下田后,一般在水稻移栽后適當(dāng)配合使用有機肥,水稻分蘗盛期后應(yīng)注意控制施肥量,停止化肥的使用;常見魚病防治,常見魚病主要是寄生蟲、爛鰓病、腸炎等,主要措施是提前做好預(yù)防,即在魚種下田前對稻田和魚種消毒。在試驗示范的稻魚田中的魚很少發(fā)病,可能是因為當(dāng)?shù)氐咎锏乃|(zhì)清新含氧量高、放養(yǎng)密度適宜,且禾花鯉攝食多數(shù)為天然餌料,魚體健壯抗病力強同時病原體少。

2.4 稻田水位管理

養(yǎng)魚的稻田要保持一定的水位以保證田魚生存。夏季蒸發(fā)快,氣候變化快、晝夜溫差大,水位過淺易引起水溫突變,導(dǎo)致魚死亡。一般要求稻田水位10cm左右、魚溝水位30cm左右。投放魚苗后,稻田水位在10~25cm進行調(diào)節(jié),滿足逐漸長大的田魚的活動和生長所需。稻田需要排水曬田時,控制進、排水口,進、出水流速相當(dāng),避免稻田中水過少而造成魚被擱淺干死。

3 試驗材料與方法

3.1 試驗地點

試驗于2021年4—10月,在桂林市資源縣梅溪鎮(zhèn)坪水底村,屬亞熱帶季風(fēng)氣候,年均氣溫16.5℃,年均日照數(shù)為1407.6h,年均無霜期為280d,雨量充沛,年均降雨量1761.1mm,水資源豐富,水源不間斷流淌,光熱適宜,海拔1030m。稻田小,相鄰田塊有落差,呈梯田形勢。

3.2 試驗材料

供試水稻品種為“泰優(yōu)390”,魚品種為“禾花鯉”。

3.3 試驗設(shè)計

試驗布置在相鄰的2塊田里,2田塊的土壤肥力相當(dāng),均為中等肥力,養(yǎng)魚田(A)700m2(包括魚溝),對照田(B)740m2,同一農(nóng)戶同樣操作栽培管理基本一致。水田部分種植雜交水稻“泰優(yōu)390”,種植密度約11220窩·667m-2,施有機肥500kg作為基肥,施化肥5kg作為提苗肥,為防止化肥傷害魚苗,魚苗進田后不再施肥;5月中旬水稻移栽,水稻返青后,6月初放禾花魚苗入田溝15kg·667m-2,投放前田間及魚種消毒處理。飼養(yǎng)期間向魚溝投放少量的麥麩、嫩草等作為魚餌,逐漸減少投喂。對照田只種水稻,種植管理規(guī)模與養(yǎng)魚田相同,施有機肥300kg作為基肥,化肥施20kg分2次施入,1次提苗肥,1次分蘗肥。稻田水位在10~25cm進行調(diào)節(jié)[1]。

3.4 試驗方法

采取相鄰2塊田對比試驗,在2田塊分別選擇20窩水稻進行定窩、定時測量,每隔10d取1次水樣并觀測水稻生長狀況,測株高、分蘗數(shù)、成穗數(shù)、穗粒數(shù)、計算成穗率;禾花魚投放前、捕獲時隨機取20尾魚進行生物體征測量,捕獲后全田捕獲稱重計算產(chǎn)量。

4 數(shù)據(jù)處理

采用Microsoft Excel進行數(shù)據(jù)處理。

5 結(jié)果與分析

5.1 水稻生長及發(fā)育狀況

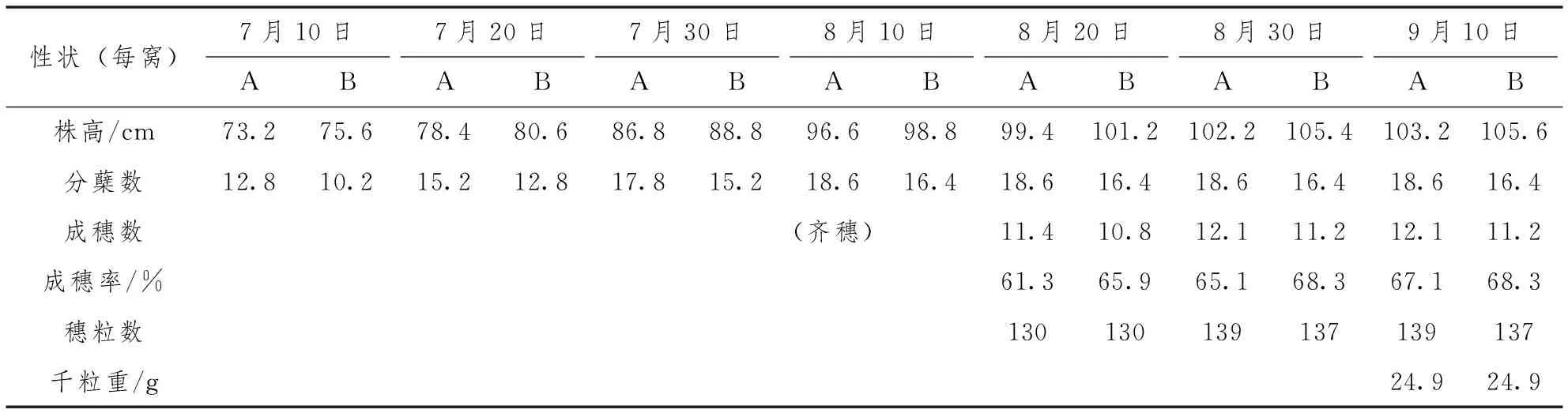

水稻產(chǎn)量的構(gòu)成要素決定著水稻的最終產(chǎn)量,其生長的各個時期都密切關(guān)聯(lián)。由表1可知,在試驗中養(yǎng)魚稻田的水稻株高、成穗率略低于對照田,而每窩平均分蘗數(shù)高于對照田2.2穗,其穗粒數(shù)大致相當(dāng),每窩成穗數(shù)高于對照田0.9穗。按照水稻產(chǎn)量構(gòu)成因素計算:每667m2窩數(shù)×每窩成穗數(shù)×每穗粒數(shù)×千粒重/1000=每667m2水稻的產(chǎn)量,在養(yǎng)魚田為469.9kg,對照田為428.7kg,養(yǎng)魚田產(chǎn)量比對照田增產(chǎn)9.6%。試驗表明,稻田養(yǎng)魚有利于水稻的生長發(fā)育及水稻產(chǎn)量的提高。

表1 養(yǎng)魚田與對照田水稻生長情況

5.2 稻田養(yǎng)魚產(chǎn)量情況

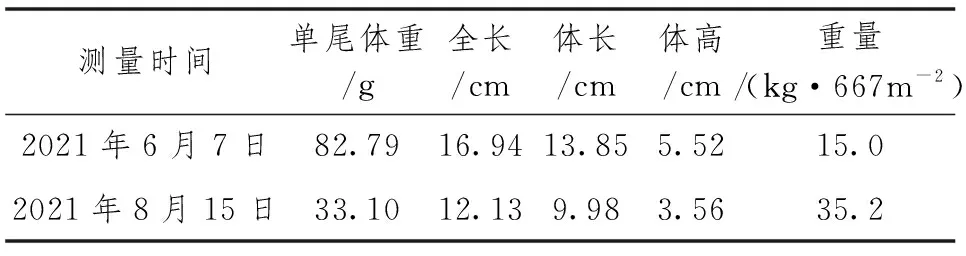

對試驗田的禾花鯉全田捕獲,經(jīng)70d的田間養(yǎng)殖,在投放魚苗15kg·667m-2的條件下,可收獲35.2kg,魚產(chǎn)量增重134.7%,見表2。

由表2中魚體隨機抽查測量數(shù)據(jù)可知,平均單尾魚體重增長了150.1%,全長增長39.7%,魚在有限時間里獲得充足生長環(huán)境。

表2 投放及捕獲魚生物體征測定

6 小結(jié)與討論

本試驗可知,養(yǎng)魚稻田在分蘗數(shù)和成穗數(shù)都要高于對照,水稻產(chǎn)量增產(chǎn)9.6%,魚產(chǎn)量增重134.%,在試驗過程中主要以稻田中水稻的根、稈、花、芽、谷等稻體殘枝養(yǎng)魚,稻田水環(huán)境有利于水稻的生長,浮萍等物質(zhì)為魚餌,屬于原生態(tài)養(yǎng)殖,如在期間增加投放魚類專用飼料,可進一步提升魚的產(chǎn)量,稻田產(chǎn)魚還有很大的提升空間。試驗表明,稻田養(yǎng)魚具備較好的一田雙收的經(jīng)濟效益,是合理利用稻田立體空間資源,適合高寒山區(qū)發(fā)展的促農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)。

稻田生態(tài)養(yǎng)魚是利用稻魚共生系統(tǒng)內(nèi)的物質(zhì)和能量進行良性循環(huán),從而增加收入和合理利用資源的功能體系。在稻田養(yǎng)魚生態(tài)系統(tǒng)中,由于魚拱土覓食翻鉆活動,打破土壤膠泥層的覆蓋封固,增大土壤空隙度,提高肥效[2],活動增大稻田中下層水和上層水的對流效應(yīng),使水面頻繁波動和水體變混,增加透入水體的有效太陽輻射,提高稻田中溶氧量[3],提高水體溫度[4]、水體光照度[5]、提高土壤有機質(zhì)含量[6],提高水體N、P、K濃度[7],促進水稻植株地下部分生長。稻田養(yǎng)魚對水稻水紋枯病[8]、稻瘟病、稻飛虱、二化螟等主要病蟲害的發(fā)生、發(fā)展具有很好的防控作用[9,10]。水稻基部的害蟲會被稻田里的魚吃掉[4]。水稻田中的魚能通過活動、取食和踐踏抑制雜草萌發(fā)或生長,有較好的防治效果,有效控制稻田雜草[11,12]。

綜合各方研究表明,推廣稻田養(yǎng)魚技術(shù)能充分利用農(nóng)村資源、提高土壤肥力、增加農(nóng)民收入,具有較高的經(jīng)濟效益[13],同時有利于區(qū)域生態(tài)環(huán)境的改善,有利于高寒山區(qū)打造綠色食品、有機健康農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn),形成特色品牌,助力新時期鄉(xiāng)村振興提升農(nóng)民科學(xué)技術(shù)水平和生產(chǎn)技能的新要求。